教育用端末サービスのBYOD化・クラウド化におけるアーキテクチャ的視座~TOGAF標準援用の試み~

Architectural Perspective on BYOD and Cloud-based Educational Terminal Service - An Attempt to Use TOGAF Standard -

1. はじめに

我が国の国立大学における情報技術を活用する教育は,1980年前後に始まった情報処理教育に端を発しており,京都大学においても,1978年に情報処理教育センターが設置され,本格的な教育用計算機システムの整備が開始された[1], [2].その後,コンピュータのダウンサイジングやネットワーク化に伴い,廉価なWindows PC端末を使用したシステムに移行,2012年3月に稼働した第9世代のシステムでは,約1,400台のWindows PC端末を30ヶ所に分散配置したものであった[1](図1参照).

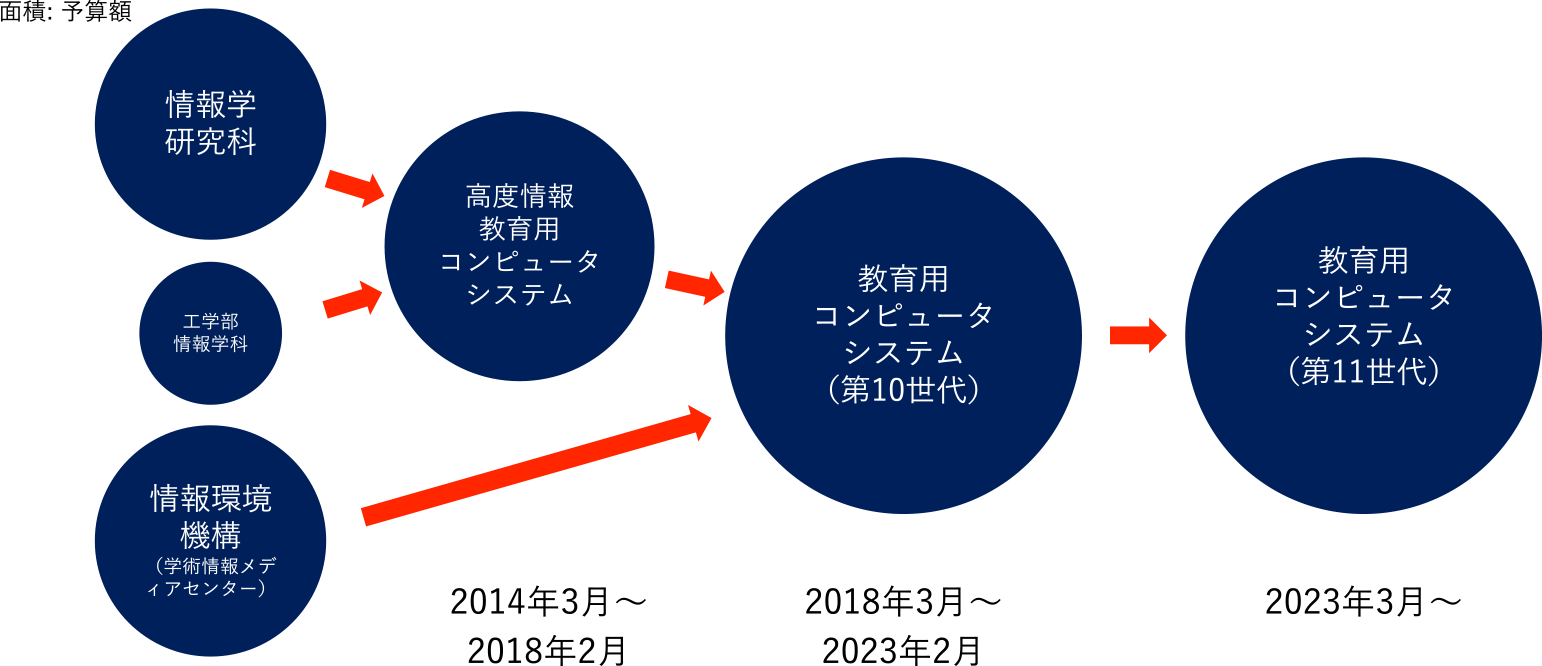

一方で,PCの普及が進み,学生の所持率が高まり,大学として端末を整備する必要性が薄れるなか,国立大学では運営費交付金の削減が進み,効率的で効果的な教育用コンピュータシステムの調達が求められるようになった.京都大学では,2011(平成23)年に当時の教育担当理事・企画担当理事・情報環境機構長による指示の下,教育用計算機資源の効率的運用に関する検討が開始され,7年にわたる調整・調達の結果,情報学研究科・工学部情報学科・情報環境機構の3部局の教育用計算機借料予算を統合するとともに(図2参照),BYOD化・クラウド化を強く意識した教育用コンピュータシステムの更新が行われた(3部局で合同調達した初めてのシステムが2018年3月に稼働,2回目が2023年3月に稼働,契約期間はともに5年間).このような10年以上にわたる長期的な取り組みは,2020年度開始直後からの新型コロナ感染症対策のための全学的なオンライン授業化[4]の後,ICTが大学経営の重要な課題となった現在において他大学の参考になると筆者は考えている.その際,京都大学の独自のやり方よりも,組織経営におけるオープンな方法論を援用しまとめることで,本学における長期的な取り組みのエッセンスを抽出し,次期のシステム更新や他大学での活用が行いやすくなる.

Fig. 2 Merger of budgets for educational computer systems.

そこで,本稿では,BYOD化・クラウド化という戦略的な方針変更を踏まえた2世代にわたる教育用コンピュータシステムを対象に,エンタープライズ・アーキテクチャのライフサイクルマネジメント手法であるオープングループのTOGAF®標準を援用し,その中核的な戦略とアーキテクチャ実践について述べる*1.

次章では,本稿で援用するオープングループTOGAF標準について述べるとともに,アーキテクチャ開発手法(Architecture Development Method, ADM)の政府調達プロセスでの整合性について述べる.そして,3章においてTOGAF標準の高等教育機関での活用事例を整理したうえで,4章および5章においてそれぞれ第10・11世代教育用コンピュータシステムの戦略とアーキテクチャ実践について述べる.最後に,6章において本実践を考察し,7章において今後の課題をまとめる.

2. アーキテクチャ的視点について

2.1 オープングループTOGAF標準とは?

オープングループは,オープンでベンダ中立な技術スタンダードおよびその認定の開発を牽引することを目的としているグローバルな非営利団体[6]で,OSF Motifを開発したOpen Software FoundationとUNIX商標権を持つX/Openが1996年に合併し設立された[7].

オープングループのTOGAF標準は,エンタープライズ・アーキテクチャのライフサイクル・マネジメント手法としてデファクトスタンダードになりつつあり,Fortuneトップ500社の60%以上の企業において使用されていると言われている[8].TOGAF認定者[9]も世界では13万人を超え,我が国でもNTTグループや株式会社富士通等,多くの企業での活用が始まっている.

TOGAF標準のようなエンタープライズ・アーキテクチャに関するマネジメント手法は,1950年代にIBMが開発したStudy Organization Planまで遡ることができ,1996年のオープングループの設立ともに米国国防総省から提供されたTAFIM(Technical Architecture Framework for Information Management)をベースにTOGAF標準の開発が進められ,2022年4月にはTOGAF 10th Editionが発表された[10].

TOGAF標準の最大のポイントは,企業等の組織におけるビジネス変革のためのマネジメント手法であり,技術者のためのエンジニアリング手法ではない点である.言い換えると,組織としてのガバナンス体制の下,ビジネス変革をもたらす新たなエンタープライズ・アーキテクチャの開発,実装に向けた計画策定,実装・使用・変更を行うことにより,エンタープライズ・アーキテクチャのライフサイクルを組織として継続的に維持・管理することができる.その意味で,本学における長期的な取り組みのエッセンスを抽出する組織経営におけるオープンな方法論として適切である.また,現在,様々な組織で必須となっているデジタル・トランスフォーメーションのベンダ・ニュートラルな方法論としても非常に重要である[5].

2.2 TOGAF標準におけるアーキテクチャ開発手法

TOGAF標準のアーキテクチャ開発手法ADM(Architecture Development Method)は,以下のフェーズと呼ばれる10個のアーキテクチャ開発プロセスで構成されており,ビジネス層・データ層・アプリケーション層・テクノロジ層の4つのアーキテクチャ・ドメインのアーキテクチャを開発・計画・実装・利用するためのライフサイクルマネジメントが可能になる[10].基本的な流れとしては,準備段階としての初期フェーズを経たうえで,フェーズAから順にフェーズB,C,Dでアーキテクチャ開発を各アーキテクチャ・ドメインごとに行い(フェーズCはデータ層・アプリケーション層の2つを取り扱うことに注意.また,3つのフェーズを繰り返す場合もある),フェーズE, Fで実装に向けた計画を行い(フェーズB, C, Dに戻り,アーキテクチャ開発を修正する場合もある),フェーズGでの実装を経たうえでフェーズHでの運用時における変更管理に至る.新しいビジネス価値を生み出すために新しいアーキテクチャが必要との判断がフェーズHにおいてなされれば,新しいADMサイクルに入ることになる:

初期フェーズ(Preliminary):アーキテクチャ策定作業の準備段階.どのようなビジネス変革をどのように起こすのかをビジネス戦略に基づいて明確化を行う.アーキテクチャ策定作業の組織的ガバナンス体制の中核として意思決定機関となるアーキテクチャ委員会の設立やアーキテクチャ策定作業の原理原則を定めるアーキテクチャ・プリンシプルの決定等,アーキテクチャ策定作業のための能力の決定と確立等を行う.

フェーズAアーキテクチャ・ビジョン(Architecture Vision):ビジネス変革を起こすためのアーキテクチャ・ビジョンと概略レベルのアーキテクチャを4つのアーキテクチャ・ドメインについてを策定する.

フェーズBビジネス・アーキテクチャ(Business Architecture):ビジネス層のアーキテクチャの詳細版を策定する.

フェーズC情報システム・アーキテクチャ(Information Systems Architectures):アプリケーション層およびデータ層のアーキテクチャの詳細版を策定する.

フェーズDテクノロジ・アーキテクチャ(Technology Architecture):テクノロジ層のアーキテクチャの詳細版を策定する.

フェーズE機会とソリューション(Oppotunities and Solutions):設計されたアーキテクチャを具体的なソリューションに落とし込み,実装に向けた計画の概要レベルを作成する.

フェーズF移行計画(Migration Planning):実装に向けた最終的な計画を作成する.

フェーズG実装ガバナンス(Implementation Governance):実装が計画どおり行われているかを確認する.

フェーズH変更管理(Architecture Change Management):実装されたエンタープライズ・アーキテクチャが設計どおりに活用できているかを監視する.

アーキテクチャ要件管理フェーズ(Requirements Management):アーキテクチャに関する要件を集中的に管理する.

ADMにおいては,アーキテクチャ・ビルディング・ブロック(ABB)やソリューション・ビルディング・ブロック(SBB)の活用が推奨されており,アーキテクチャ・リポジトリに格納し,アーキテクチャ委員会の承認の下,再利用することになる.これは,すでに用いられているABBやSBBの再利用により,新しいアーキテクチャの成功確率を高め,失敗確率を下げることを目途としているためである.ABB・SBBとも様々な粒度があり得る.たとえば,名前だけ定義されている場合もあれば,詳細な記述がなされる場合もある.ABBとSBBの関係は,製品に依存しない仕様がABB,具体的な製品の仕様がSBBのように,ABBの仕様によりSBBの仕様をガイド・方向付けされる[10].アーキテクチャ・リポジトリには,ABB・SBBが保存されるだけでなく,利用できる標準や参照モデル等,再利用可能なアーキテクチャ資産を分類し,管理する保管庫としてTOGAF標準として位置付けられている[10].

2.3 調達プロセスとの整合性

TOGAFは,様々な業界・セクタの企業や組織の実践に基づいて開発され利用できるようになっているため,抽象度が高く,利用コンテキストに応じた適切な解釈が必須である.本稿で対象とする教育用コンピュータシステムの調達は,政府調達プロセスに則り(1)準備段階,(2)仕様策定段階,(3)提案段階,(4)実装段階,(5)運用段階,の5段階に大まかに整理される.これを,ADMフェーズとの対応関係をとると以下のように整理できる:

準備段階:初期フェーズ,フェーズA

仕様策定段階:フェーズB・C・D,アーキテクチャ要件管理フェーズ

提案段階:フェーズE・F

実装段階:フェーズG

運用段階:フェーズH

本稿では,第10世代から第11世代の教育用コンピュータシステムの導入に向けた中核的な戦略とアーキテクチャの整理を,調達プロセスの準備・仕様策定段階に対応するTOGAF標準の活用において鍵となる以下の項目を明確にする:

アーキテクチャ委員会

アーキテクチャ・ドメイン

ビジネス戦略

アーキテクチャ・プリンシプル

アーキテクチャ・ビジョン

アーキテクチャ・ビルディング・ブロック(ABB)

3. TOGAF標準の高等教育機関での活用事例

TOGAF標準が対象とするエンタープライズ・アーキテクチャに関する高等教育機関での取り組みとしては,米国EDUCAUSE Enterprise, Business, and Technical Architects (Itana) Community Group [11]や豪州・NZ CAUDIT [12],英国UCISA [13],欧州EUNIS [14]等を母体として,各大学のエンタープライズ・アーキテクチャに関する取り組みの共有が行われている.特に,「高等教育機関における参照モデル(Higher Education Reference Models)」の開発は,世界の高等教育機関におけ得る業界標準モデルとして2021年の最初のバージョンが公開され,活用が始まっている[15], [16].

一方で,TOGAF標準の高等教育機関での活用については,民間企業を対象としており大学には不向きとの意見もあり,筆者が知る限り,EDUCAUSE Itanaに参画している大学での活用は進んでいないが,他国ではアーキテクチャ設計に関するTOGAF標準の適用実践として文献[17], [18]で報告されている.我が国においては,研究データマネジメントのサービス設計に関するTOGAF標準の適用実践として文献[19], [20]で報告されている.

いずれにおいても,大学での政府調達プロセスにおいてTOGAF標準を適用した実践報告はない.

4. 第10世代教育用コンピュータシステムの戦略とアーキテクチャ

4.1 第10世代の戦略

前述のとおり,第9世代の稼働に前後し,2011年には当時の教育担当理事・企画担当理事・情報環境機構長による指示の下,教育用計算機資源の効率的運用に関する検討が開始され,情報環境機構長の諮問機関の情報環境整備委員会の配下にある教育用計算機専門委員会において,情報学研究科,工学部情報学科,学術情報メディアセンター*2の教育用計算機借料予算を統合し,情報環境機構が調達する方針が示された.これに基づき,まず,情報学研究科と工学部情報学科の教育用計算機借料予算を現行システムのレンタル期間を一部延長し,高度情報教育用コンピュータシステムが2014年3月に稼働し,2012年3月に稼働した学術情報メディアセンターの第9世代教育用コンピュータシステムのレンタル期間を延長し,高度情報教育用コンピュータシステムと統合した第10世代教育用コンピュータシステムが2018年3月に稼働した(図2参照)[2].

そして,BYOD化を推進するため,2014年度から部局へのノートPC貸出等のBYODパイロット事業を開始するとともに,全学無線LAN “KUINS Air”の整備を推進した(図3参照).これを踏まえ,国際高等教育院では,自学自習のためのノートPC所持の推奨を2016年度から開始するとともに[21],薬学部をはじめ,一部の先進的な部局・学科からPC必携化施策が順次開始された.

Fig. 3 Loadmap toward BYOD (now and future image).

Fig. 4 Architecture Development Method (ADM) defined by TOGAF® standards and its alignment with the procurement process. Permitted by The Open Group to use ADM figure. TOGAF is a registered trademark by The Open Group.

4.2 第10世代のアーキテクチャ

この流れの中で,教育用計算機専門委員会がアーキテクチャ委員会の役割を実質的に果たすことになり,その下に組織された仕様策定委員会が導入説明書において「クラウド化やBYOD化を前提とした教育学習支援環境のための新しい機能を強化することにより,全学的な一般・高度専門情報教育の充実と教育の情報化を統一的に推進できる次世代教育学習支援システムとして調達する」ことを明示し,以下の仕様が策定された[2].

- ・授業で利用されるサテライト教室のPC端末は約1/3を削減.

- ・オープン・スペース・ラボラトリ(OSL)の自学自習用PC端末を約7割削減し,持ち込みパソコンが利用できるラーニングコモンズとして空間利用を強化.

- ・法学部,経済学部,工学部,理学部,薬学部のサテライト教室は教室単位で削減.

- ・国際高等教育院のCALL教室を教育用コンピュータシステムの端末室として再整備し,語学教育の支援体制を明確化.

- ・持ち込みパソコンとの併用を前提.

- ・サーバ側で起動・利用できる仮想型端末を導入.これにより,普通教室での統一的な端末環境の提供,授業と予習復習における接続性の改善,遠隔キャンパスからの授業準備などを実現.

- ・プリンタは廃止.ただし,部局のローカルプリンタが接続されて利用できるサテライト教室も存在.

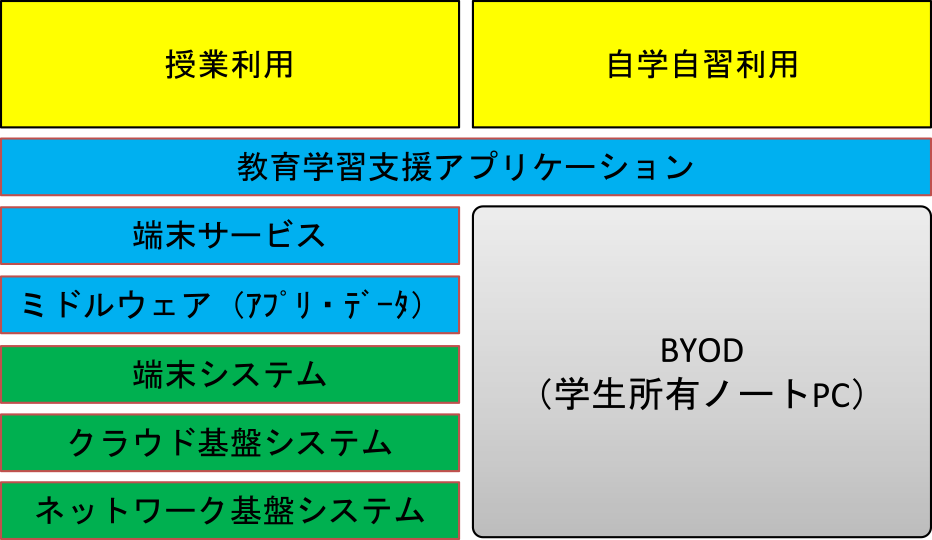

第10世代の教育用コンピュータシステムのアーキテクチャ・ビジョンを図5に,また,4つのアーキテクチャ・ドメインに沿った第10世代のABB(文中では太文字で表記)を図6に示す.ADMを用いたアーキテクチャ策定作業においては,フェーズBからDにおいて新しいアーキテクチャで必要となるABBをアーキテクチャリポジトリから選択したうえで,現状のアーキテクチャとのギャップ分析を行い,新しいアーキテクチャに向けたロードマップコンポーネントの候補を明確にしてゆく.このため,再利用可能なアーキテクチャ資産としてABBを抽出することが重要である.

Fig. 6 Architecture building blocks of 10th generation arong with the architecture domains.

ここでは,ビジネス・アーキテクチャとして教育用端末サービスの授業利用*3および端末サービスの自学自習利用*4に限定して表示している.端末サービス*5としては,1,215台の固定型端末サービス,1,000台の仮想型端末,学生所有ノートPCの故障等への対応としての可搬型端末(20台)により構成され,学生が所有するBYOD型端末からの利用も一部可能な以下の教育学習支援アプリケーションが提供されている:

ファイルサーバサービス 利用者ファイルサーバ機能や仮想マシンファイルサーバ機能,バックアップファイルサーバ機能を提供する

クラウドストレージサービス 端末サービスやBYOD端末からのアクセスを可能とするクラウド型ストレージ機能を提供する

映像収録管理配信サービス ビデオコンテンツを収録・閲覧する機能を提供する

語学教育・アクティブラーニング支援サービス 教室内での教員・学生間での音声のやりとりや画面共有を通じてインタラクティブで能動的な授業の支援を行う機能を提供する

英語ライティング支援サービス 剽窃対策機能を用いて英語ライティング支援を行う機能を提供する

KyotoUxプラットフォームサービス 本学が加盟(当時)するedX Consortiumが提供しているOpen edXプラットフォームを利用したSPOC(Small Private Online Course)機能を提供するで構成される.

ミドルウェアは,端末サービスを支えるアプリケーション・サービスと利用者や授業科目に関するデータを提供するデータ・サービスの2つのABBに分類される:

アプリケーション・サービス

データ・サービス

テクノロジ層のABBとしては,端末システム*11,クラウド基盤システム (コンピューティング基盤サブシステム*12およびストレージ基盤サブシステム*13により構成),そして,ネットワーク基盤システム (スイッチングネットワーク*14およびネットワークサービス*15により構成)に分類される*16.

5. 第11世代教育用コンピュータシステムの戦略とアーキテクチャ

5.1 第11世代の戦略

第11世代教育用コンピュータシステムの仕様策定にあたっては,アーキテクチャ委員会に相当する教育用計算機専門委員会において第10世代教育用コンピュータシステムの調達戦略およびビジネス戦略をベースに新たに以下の「調達における基本方針」が立案されている:

合同調達の継続

効率化の観点から引き続き工学部情報学科・情報学研究科・情報環境機構の3部局での合同調達とする.このため,更新時期は現行契約が終了する令和5年2月末とする.

BYOD化の推進

これまでのBYOD化の成果を踏まえ,サテライト教室に配備してきた固定型端末システムのさらなる削減およびCBT(Computer-Based Testing)等の高度利用化を図るとともに,仮想型端末サービスや貸出PCの充実による教員負担の軽減を図る.また,Microsoft社Officeの無償提供等,BYOD化に伴う学生負担の軽減策を検討する.

クラウド化の推進

クラウドコンピューティングの進展に伴い,次期システムの一部は,クラウド事業者が提供するIaaS/PaaS/SaaS型サービスを利用するパブリッククラウド型等を性能,コスト,可用性,信頼性等,要求要件に合わせて選択的に利用する.その際,総価契約や単価契約の是非についても慎重な検討を行う.

ICTを活用した高度な教育学習支援について

大学院における情報教育,教育の情報化の動きを踏まえつつ,昨年度からのコロナ感染症対策としてのオンライン授業の全学的な拡大という環境の変化にも対応することが求められていることから,次期システムでは,学部教育に限らず大学院教育も視野に入れ,教育学習内容に踏み込んだICT利用の高度化を検討し,可能なものから導入する.

全学支援と部局個別支援について

サテライト教室の廃止・継続をはじめ,ICTの教育利用の深化に伴い部局ごとのニーズが多様化しつつあるため,部局間のバランスを考慮した検討と対応を行う.

全学包括契約等の全学的なソフトウェア整備の考え方の見直し

クラウド化の進展に伴い,ハードウェアからソフトウェアへと調達対象が大きく変わりつつある現状において,整備委員会に設置されたソフトウェアライセンス専門委員会と連携しながら,全学包括契約等の全学的なソフトウェア整備の考え方を見直す.

オープンソース・オープンスタンダードの積極的な活用

開発・保守コストや統合コストの観点から,引き続きオープンソース・オープンスタンダードの積極的な活用を推進する.

最新の情報セキュリティモデル・技術への対応

ゼロトラストや多要素認証等,最新の情報セキュリティモデルや技術を導入することにより,BYOD化・クラウド化に伴う情報資産の分散化に対応する.

複数契約や既存サービスの活用による効率的調達の実現

合同調達による予算的・システム的な統合による効率化の一方で,ソフトウェア・サービス契約形態の複雑化や納入業者のシステム統合能力低下に伴う不効率化も目立ち始めている.現行システムにおいても,情報環境機構が提供するコンピューティングサービスやホスティングサービスの利用や,Microsoft包括ライセンスを仲介する京都大学生協を通じたソフトウェアライセンスの購入を行っており,次期システムにおいても,調達手続きの煩雑化を考慮しつつ,複数契約や既存サービスの活用による計算機借料予算の効率的な執行を図る.

これらは,調達における原理原則として位置付けられており,第11世代の教育用コンピュータシステムにおけるアーキテクチャ・プリンシプルを形成している.

5.2 第11世代のアーキテクチャ

第11世代の教育用コンピュータシステムのアーキテクチャ・ビジョンを図7に示す.第11世代のABB(文中では太文字で表記)は,第10世代を継承しているが,CBT機能が求められる医学部を除き,部局のサテライト教室はすべて廃止された.その結果,端末サービスの台数は固定型端末が334台,仮想型端末が1,200台となり,端末サービスのBYOD化がさらに進んでいる.合わせて,学生所有ノートPCの故障等への対応としての可搬型端末(70台)や固定型端末が撤去された教室での学生所有ノートPCの活用のためのドッキングステーション*17(139台)が強化されている[22].

Fig. 7 Overview of 11th educational computer system (Architecture Vision).

なお,学内の組織改組や調達予算の関係から映像収録管理配信サービスおよび語学教育・アクティブラーニング支援サービス,KyotoUxプラットフォームサービスについては第11世代では削除される一方で,クラウドストレージサービスはパブリックックラウドサービス利用に変更されるとともに,剽窃対策クラウドサービス*18が新たに導入され,語学教育に限らず,一般的な剽窃対策のための利用へと拡大されている.また,新たに,数値計算・シミュレーションサービス*19が導入され,クラウド化が第10世代よりも進むこととなった[22].

6. 考察

政府調達プロセスが伴うTOGAF標準の正しい使い方としては,2.3節で述べたとおり,第10・11世代教育用コンピュータシステムのそれぞれについて,フェーズAにおいてアーキテクチャ・ビジョンを描き,フェーズB~DにおいてABBレベルでアーキテクチャを設計,それに対応する提案がベンダーからSBBレベルでなされ,採用された提案に基づき,フェーズE~Gにおいて導入・実装作業が行われ,フェーズHの運用に至る.本稿では,フェーズA~Dに相当する部分において,この流れを後追いでの整理を試みたところ,TOGAF標準の活用において鍵となる以下の項目を明確にすることはできた:

アーキテクチャ委員会

アーキテクチャ・ドメイン

ビジネス戦略

アーキテクチャ・プリンシプル

アーキテクチャ・ビジョン

アーキテクチャ・ビルディング・ブロック(ABB)

特に,第10世代・第11世代を通じて共通的に抽出できていることから,これらは再利用可能なアーキテクチャ資産と見なすことができる.これらを,アーキテクチャ・リポジトリに適切に格納し,再利用可能な状態を担保できれば,たとえば,第12世代の教育用コンピュータシステムの調達・導入において利活用でき,また,アーキテクチャ・リポジトリを学外に公開できれば,他大学での同様なシステムの調達にも生かすことができると考えられる.

7. まとめと今後の課題

本報告では,オープングループのエンタープライズ・アーキテクチャに関するライフサイクル・マネジメント手法であるTOGAF標準を援用し,第10世代・第11世代の教育用コンピュータシステムの中核的な戦略とアーキテクチャ実践を述べた.

TOGAF標準では,フェーズE・Fにおいて,アーキテクチャ・ビルディング・ブロックをソリューション・ビルディング・ブロック(SBB)に展開されるが,政府調達においては提案業者によって行われる部分となる.引き続く,フェーズG・Hも落札業者によって行われることになるが,第10・11世代とも株式会社富士通による提案・実装・運用が行われている.

今後の課題としては,TOGAF標準におけるフェーズG・Hに関する実践事例として第10・11世代のABBからSBBへのマッピングとその実装・運用を整理する必要がある.また,TOGAFが推奨するアーキテクチャ・リポジトリを構成し,再利用可能なアーキテクチャ資産として整理する必要がある.特に,TOGAFで描かれるエンタープライズ・アーキテクチャは各企業の根幹のビジネスモデルそのものであることから,その成果を広く共有・発展させる基盤がない.大学という比較的共通性が高い公的機関を対象にエンタープライズ・アーキテクチャ実践のためのプラットフォームを構築することで,DXの推進による新たなビジネス価値創造を組織的な研究および実践として取り組むことができ,かつ,その成果を共有・流通させることができるであろう.

謝辞 本報告が対象としている教育用コンピュータシステムの調達・運用には,その中心的な役割を担っている情報環境機構教育支援部門の関係者だけでなく,情報環境機構,情報学研究科,工学部情報学科を中心に各部局の関係者が教育用計算機専門委員会や仕様策定委員会等においてそれぞれの役割に応じて関与している.この場をお借りして感謝いたします.

また,本研究の一部は,JSPS科研費20H00099および24H00164の助成を受けたものである.

参考文献

- [1] 学術情報メディアセンター沿革:〈http://www.media.kyoto-u.ac.jp/accms_web/overview/history〉 (accessed 2024-1-21).

- [2] 梶田将司:次世代デジタル学習環境としての端末サービスのBYOD化とクラウド化:第10世代教育用コンピュータシステムの概要,情報処理学会第24回CLE研究発表会,研究報告教育学習支援情報システム(CLE), Vol.2018-CLE-24, No.6, pp.1–5,京都大学吉田キャンパス,京都,2018年3月20~22日.

- [3] 京都大学情報環境機構広報誌「Info!」No.9, 〈https://www.iimc.kyoto-u.ac.jp/info_9.pdf〉 (accessed 2024-1-21).

- [4] 梶田将司:LMS 20年の歴史と展望:京都大学でのフルオンライン授業対応を踏まえて,電子情報通信学会誌,Vol.104, No.8, pp.855–861 (2021).

- [5] 梶田将司:京都大学における教育用端末サービスのBYOD化とクラウド化:アーキテクチャ的視点での変遷,情報処理学会第62回IOT研究発表会,研究報告インターネットと運用技術(IOT), Vol.2023-IOT-62, No.16, pp.1–7,出島メッセ長崎,長崎 (2023).

- [6] The Open Group: “About Us”, available from 〈https://www.opengroup.org/about-us〉 (accessed 2024-1-21).

- [7] P. H. Salus: The Daemon, the GNU and the Penguin, available from 〈http://www.groklaw.net/article.php?story=20050601125916588〉 (accessed 2024-1-21).

- [8] オープン・グループ・ジャパン:TOGAF®標準とは,〈https://opengroup.or.jp/togaf.html〉 (accessed 2024-1-21).

- [9] TOGAF Certification: 〈https://www.opengroup.org/certifications/togaf-certification-portfolio+〉 (accessed 2024-1-21).

- [10] The Open Group, TOGAF 10th Edition: 〈https://www.opengroup.org/togaf/10thedition〉 (accessed 2024-1-21).

- [11] Enterprise, Business, and Technical Architects (ITANA) Community Group: 〈https://www.educause.edu/community/enterprise-business-and-technical-architects-itana-community-group〉(参照2024年2月18日).

- [12] CAUDIT: 〈https://caudit.edu.au〉(参照2024年2月18日).

- [13] UCISA: 〈https://www.ucisa.ac.uk〉(参照2024年2月18日).

- [14] EUNIS (The European University Information Systems organization): 〈https://eunis.org〉(参照2024年2月18日).

- [15] Nauwerck, G., Maltusch P., Le Strat, V., and Suominen E.: “Towards a Sector Specific Higher Education Reference Model-introducing HERM”, 〈https://www.eunis.org/download/2022/EUNIS_2022_paper_39.pdf〉, EUNIS 2022 Annual Congress, the University of Göttingen, Germany (2022).

- [16] CAUDIT: “Higher Education Reference Models”, 〈https://caudit.edu.au/communities/caudit-higher-education-reference-models/〉(参照2024年2月18日).

- [17] Nama, G. F., Tristiyanto, and Kurniawan, D.: “An enterprise architecture planning for higher education using the open group architecture framework (togaf): Case study University of Lampung”, 2017 Second International Conference on Informatics and Computing (ICIC), Jayapura, Indonesia, 2017, pp.1–6, doi: 10.1109/IAC.2017.8280610.

- [18] Ulmi U., Putra, A. P. G., Ginting, Y. D. P., Laily, I. L., Humani, F. and Ruldeviyani, Y.: “Enterprise Architecture Planning for Enterprise University Information System Using the TOGAF Architecture Development Method”, doi: 10.1088/1757-899X/879/1/012073, Vol.879, No.1, pp.012073, IOP Publishing (2020).

- [19] 青木学聡:組織的RDM支援サービスのためのエンタープライズアーキテクチャの検討,情報処理学会研究報告インターネットと運用技術(IOT), Vol.2021-IOT-55, No.7, pp.1–5 (2021).

- [20] 梶田将司,天野絵里子,原正一郎,家森俊彦:研究者のためのRDMアーキテクチャ開発方法論に関する考察,情報処理学会研究報告教育学習支援情報システム(CLE), Vol.2024-CLE-42, No.1, pp.1–8 (2024).

- [21] 学習用ノートパソコンの保有推奨について,〈http://www.z.k.kyoto-u.ac.jp/freshman-guide/device〉 (accessed 2024-1-21).

- [22] 南部博明,植木徹:京都大学における教育学習端末環境の更改について,大学ICT推進協議会2023年度年次大会,14PM2Y-3,名古屋国際会議場,名古屋 (2023).

脚注

- *1 本稿は文献[5]をベースにTOGAF®標準を援用したものである.

- *2 現在は情報環境機構が業務を所掌しており,合同調達部局としての位置付けも情報環境機構に移行している.

- *3 授業時間中での端末サービスの利用の仕方の詳細仕様を記述.

- *4 自学自習時の教育用端末サービスの利用の仕方の詳細仕様を記述.

- *5 使用するOS,ユーザ認証等の詳細仕様を記述.

- *6 端末イメージを作成・保管し,端末に配信・起動する機能の詳細仕様を記述.

- *7 アプリケーションソフトウェアのライセンスを管理する機能の詳細仕様を記述.

- *8 ウイルス対策ソフトウェアの管理を統合的に行うための機能の詳細仕様を記述.

- *9 各サービスに対して提供される利用者認証・認可機能の詳細仕様を記述.

- *10 科目情報,履修情報および認可情報により構成される利用者管理情報を管理する機能の詳細仕様を記述.

- *11 端末のハードウェア・搭載OSの詳細仕様を記述.

- *12 仮想計算機を動作させる詳細機能を記述.

- *13 ファイルサーバサービスのために使用される詳細仕様を記述.

- *14 システムの構成要素を相互に接続する詳細仕様を記述.

- *15 ネットワークの運用や管理に必要なネットワークサービスの詳細仕様を記述.

- *16 詳細については文献[2]を参照.

- *17 USBハブやモニタを学生所有ノートPCに接続するための機能の詳細仕様を記述.

- *18 課題レポート等の剽窃検出機能の詳細仕様を記述.

- *19 MATLABを想定した数値計算・シミュレーション機能の詳細仕様を記述.

kajita.shoji.5z@kyoto-u.jp

情報基盤工学・フィールド情報学・メディア情報学分野における研究者・実践者.「情報技術と人間社会のバランスのよい発展」を目指している.現在は,様々な学問分野の人々が多様な活動を行う大学を「研究フィールド」と位置づけ,大学における教育・学習活動や学術研究活動を情報技術により質的転換するための研究開発・実践活動を行うことを通じて,実際の社会生活を豊かにする新しい情報技術や利用技術の実現・普及を目指している.1990年名古屋大学工学部情報工学科卒業.1995年同大学院工学研究科情報工学専攻博士課程満了.2002年名古屋大学情報連携基盤センター助教授,2009年情報連携統括本部情報戦略室准教授,2011年10月京都大学情報環境機構IT企画室教授,2024年4月名古屋大学情報基盤センター教授,京都大学名誉教授,現在に至る.1998年日本音響学会第15回粟屋潔学術奨励賞,2001年電子情報通信学会第57回論文賞.2009年IBM Shared University Research(SUR)Award受賞.情報処理学会,電子情報通信学会,日本音響学会,日本教育工学会,教育システム情報学会,日本高等教育学会,IEEE,ACM,Open Group各会員.博士(工学).

2017年7月京都大学企画・情報部特定職員,2020年5月同技術職員,2021年4月京都大学情報部学習用メディア管理掛.現在に至る.

1983年4月京都大学大型計算機センターシステム管理掛員,2000年4月奈良女子大学理学部技術専門職員,2003年4月国際日本文化研究センター情報管理施設情報課データ管理係長,2004年4月大学共同利用機関法人人間文化研究機構国際日本文化研究センター情報管理施設情報課コンテンツ運用係長,2006年4月京都大学情報環境部情報基盤課コンピューティンググループ技術専門職員,2008年4月文部科学省研究振興局情報課スーパーコンピュータ整備推進室研修生,2008年4月京都大学総務部人事企画課技術専門職員配置換,2009年4月京都大学情報環境部情報基盤課技術専門職員配置換,同教育システム支援グループ技術専門職員,2010年4月京都大学情報環境部情報基盤課教育支援グループ長,2014年4月京都大学情報部情報基盤課課長補佐,教育情報主査兼ねて学習用メディア管理掛長,2016年4月京都大学企画・情報部情報基盤課課長補佐教育情報主査.現在に至る.

採録日 2024年6月17日

![教育用コンピュータシステム端末台数の推移(Info! [3]から抜粋) Transition on Number of terminals provided by educational computer system (Source: Info! [3]).](TR0504-02/image/5-4-2-1.png)

Overview of 10th educational computer system [2] (Architecture Vision).](TR0504-02/image/5-4-2-5.png)