DX推進を指向したデザイン思考ハンドブックの開発

─デザイン思考の具体的・実践的な活用方法の検討─

※本稿の著作権は,(株)アシストに帰属します.

1.DXとデザイン思考の現状

研究内容や成果の説明に先立ち,まず本章ではDXとデザイン思考,さらにその関係性について述べた上で,研究の背景である「デザイン思考によるイノベーションの創出はDXのアプローチとして有用だが,一般的にはその活用が進んでいない」という現状について述べる.

1.1 DX

各所でその推進が叫ばれる「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という用語だが,その意味するところは文脈により異なる場合がある.本節では,研究内容の議論の前提となる(本稿における)DXの定義,DXに向けた取り組みの現状について述べる.

1.1.1 DXの定義

本稿におけるDXの定義としては,経済産業省が公開している「デジタルガバナンス・コード2.0」[1]のものを踏襲する.定義は以下のとおりである.

この定義に基づくと,DXについて以下のように解釈できる.

- DXの目的は競争上の優位性の確立である.

- 競争上の優位性の確立のための手段として,製品やサービス,ビジネスモデルの変革や業務そのものや,組織,プロセス,企業文化・風土の変革が挙げられる.

- 上記の手段のうち,特にデータとデジタル技術を活用する変革を「DX」と呼称する.

以後,本稿の議論は本項で述べたDXの定義・解釈のもとで進める.まずはこの定義を踏まえ,現在の日本企業におけるDXに向けた取り組みの現状について見ていく.

1.1.2 DXに向けた取り組みの現状

企業は競争上の優位性の確立を目指しているわけであるが,日本のほとんどの企業は競争上の優位性を確立するための準備段階にある.

経済産業省が公開しているDX推進状況の自己診断ツールに「DX推進指標」[2]というものがある.このツールによる診断結果は表1に示す「成熟度レベル」で分類される.

| 成熟度レベル | 特性 |

|---|---|

| 0 | 経営者は無関心か,関心があっても具体的な取り組みに至っていない |

| 1 | 全社戦略が明確でない中,部門単位での試行・実施にとどまっている |

| 2 | 全社戦略に基づく一部の部門での推進 |

| 3 | 全社戦略に基づく部門横断的推進 |

| 4 | 全社戦略に基づく定量的な指標などによる持続的な実施 |

| 5 | デジタル企業として,グローバル競争を勝ち抜くことのできるレベル (レベル4における特性を満たした上で,グローバル市場でも存在感を発揮し,競争上の優位性を確立している) |

各成熟度レベルの特性からは以下のことが読み取れる.

- DXを進めていく上での組織状況を段階的に表現している(具体的な取り組みの実施,全社戦略の立案,部門横断的な推進,持続的な推進,競争上の優位性の確立).

- レベル5にDXの目的である競争上の優位性の確立に関する記載がある一方で,レベル4以下においては一切そういった記載がない.

- レベル5の特性内容に「レベル4における特性を満たした上で」との記載がある.

これらのことから,「DX推進指標」においてはレベル4までの成熟度を,競争優位性の確立に向けた取り組みを行うための準備段階として位置付けていると解釈できる.

また,各社はこのツールによる自己分析を実施しており,その結果を(独)情報処理推進機構(以下,IPA)がまとめている[3].IPAがまとめたレポートの一部を表2に示す.

| 全指標における現在値の平均 | 2022年 企業数 (割合) |

2023年 企業数 (割合) |

||

|---|---|---|---|---|

| 0以上1未満 | 1,977 | (50.0%) | 1,842 | (45.5%) |

| 1以上2未満 | 1,213 | (30.7%) | 1,313 | (32.4%) |

| 2以上3未満 | 485 | (12.3%) | 587 | (14.5%) |

| 3以上4未満 | 256 | (6.5%) | 272 | (6.7%) |

| 4以上5以下 | 25 | (0.6%) | 33 | (0.8%) |

| 総計 | 3,956 | (100%) | 3,956 | (100%) |

この調査結果からは,2022年,2023年に共通して以下のことが読み取れる.

- 約半数の企業がDXに向けた具体的な取り組みを実施できていない.

- 競争上の優位性の確立を目指すレベル(4以上)に達している企業はほとんど存在しない.

筆者らは表1の解釈および表2から読み取れる内容より,およそ半数の企業がDXに向けた取り組みは実施しているものの,ほとんどの企業は競争上の優位性の確立に向けた取り組みの準備段階にある(DXの実行段階には至っていない)と考える.

1.2 デザイン思考

近年,デザイン思考について見聞きすることが増えた,という読者も多いのではないだろうか.デザイン思考が注目される背景としては,現代の市場構造とのマッチングや,デザイン思考が持つイノベーションの可能性といったものが挙げられる.

本節では,上記内容についての解説として,(本稿における)デザイン思考の定義,代表的なフレームワークについて触れた上で,デザイン思考が重要視される背景およびデザイン思考の特長について述べる.

1.2.1 デザイン思考の定義

デザイン思考とは何か.筆者らの知る限り,この問いの答えたり得る統一的な定義は存在しないが,本稿では,いくつかの文献内の記載を踏まえた筆者らの解釈をデザイン思考の定義として取り扱うこととする.

まずはデザイン思考に関連する記載についていくつか紹介する.デザイン思考の概念をビジネスに昇華させたのはIDEO社であるとされているが,同社の創業者が設立したスタンフォード大学のd.schoolというコミュニティでデザイン思考を学んだジャスパー・ウは,著書『実践 世界一クリエイティブな問題解決 スタンフォード式デザイン思考』[4]において以下のように述べている.

また,IDEO社の元CEOであり,本稿執筆時点での同社の会長を務めるティム・ブラウンは著書『デザイン思考が世界を変える』[5]において以下のように述べている.

これらの記載から,筆者らはデザイン思考に関して以下のように解釈した.

- デザイン思考は,問題解決の方法である.

- デザイン思考では,人々のニーズと実現可能な打ち手のマッチングによる問題解決を行う.

- デザイン思考は,人間(ユーザー)中心のアプローチである.

以上から,筆者らはデザイン思考を「ユーザーの体験を中心とした問題解決手法」と総称・定義できると考えた.以降の議論はこの定義のもとで進める.

1.2.2 デザイン思考の代表的なフレームワーク

デザイン思考による問題解決は,どのような流れで進めるものか.本項では代表的な2つのフレームワークに触れながら,デザイン思考による問題解決の本質的な流れについて見ていく.

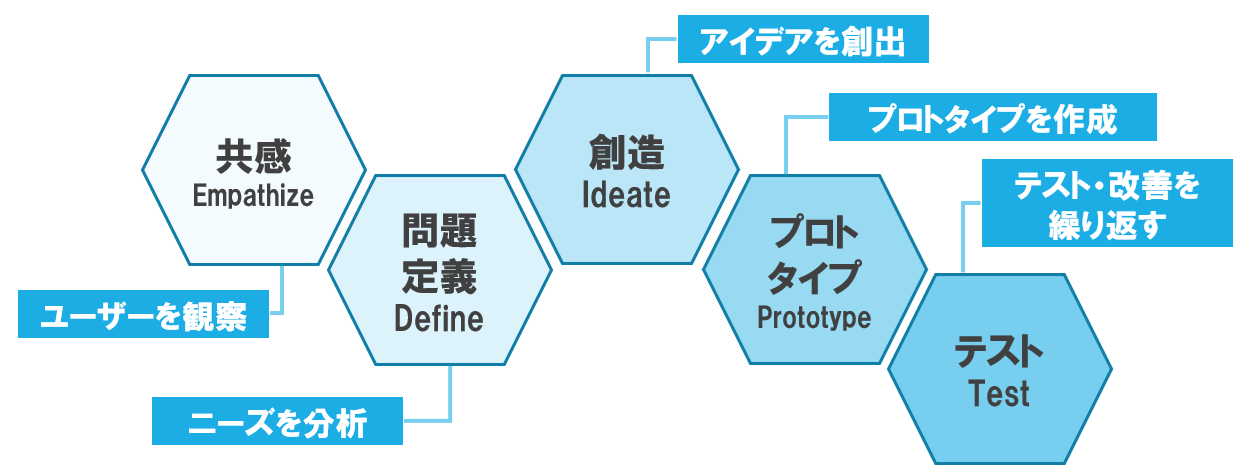

前項でも触れたd.schoolにおいて,最も有名なデザイン思考のフレームワーク「5つのデザイン思考プロセス」が提唱されている.これは「共感(Empathize)」,「問題定義(Define)」,「創造(Ideate)」,「プロトタイプ(Prototype)」,「テスト(Test)」の5つのプロセスを行き来することで問題解決を図るものである(図1).

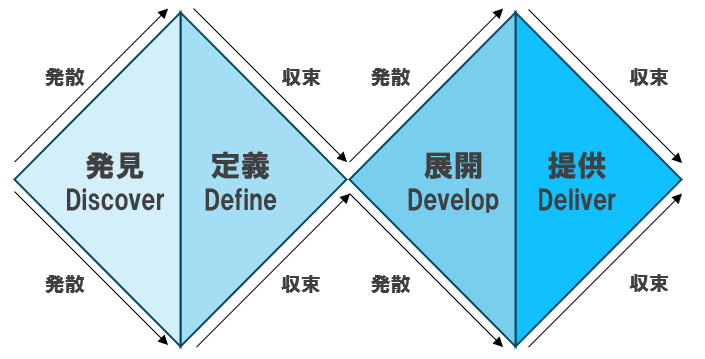

このほかにも,たとえばデザイン・カウンシルという公的機関が提唱した「ダブルダイヤモンド」というフレームワークも知られている(図2).このフレームワークではデザイン思考のプロセスを「発見(Discover)」,「定義(Define)」,「展開(Develop)」,「提供(Deliver)」の4つに分類しており,さらに各プロセスでは発散と収束を交互に繰り返すものと定義されている.ここで表現されているのは,ユーザーの抱える問題の発散/収束過程(1つ目のダイヤモンド),ユーザーに提供する解決策の発散/収束過程(2つ目のダイヤモンド)を経て問題解決を図るということである.

ここで重要なのは,これらのフレームワークが本質的に同じ過程を辿っていることである.すなわち,ユーザーの抱える問題を「洗い出して」「定義し」「解決策を考え」「形にする」という過程である.各フレームワークに共通するこの過程こそが,デザイン思考による問題解決の本質的な流れと考えられる.

1.2.3 デザイン思考が重要視される背景

デザイン思考の概念や流れを把握できたところで,本項ではデザイン思考がなぜ重要視されるようになったかについて述べる.

なぜデザイン思考は世界的に注目されることになったのか.その答えは時代とともに市場構造やユーザーの求める価値が変化していったことにある.

まだ世の中に製品やサービスの種類が多くない,市場が成熟していない状況においては「企業がよいと思うものを作り,ユーザーはそれを買う」という構図が成立していた.ところが,製品やサービスの種類が増えてくると状況は一変した.つまり,市場の成熟に伴いユーザーの選択肢が豊富になったことで,「ユーザーが多くの製品やサービスの中から自由に選択して購入する」という構図に変化したのである.

選択肢が与えられたユーザーは違いを探し始める.その結果,ユーザーの興味は「モノ(所有)」から「コト(機能やそれによる体験)」へ移り替わっていったのである.

現在,多くの市場がこのような成熟した状態となっており.もはや純粋なブルーオーシャンと言える市場を見つけることは難しい.ほとんどの市場が成熟しユーザー中心となっていることに加え,現代は「VUCAの時代」とも称されるほど変化が激しく見通しが困難な時代であるため,ユーザーニーズを迅速に捉え,ユーザーに選ばれる製品やサービス作りを行う必要がある.

ユーザーの体験や感情に着目し,潜在的なニーズを明らかにしようとするデザイン思考の考え方は時代や市場の変化とともに,より深くビジネスにマッチするようになっていったのである.このような背景から,デザイン思考はビジネスにおいて重要視されるようになっていったのである.

1.2.4 デザイン思考の特長

デザイン思考が市場構造によりマッチするようになったことを前項で述べたが,この問題解決によるインパクトはどの程度であろうか.本項ではデザイン思考による問題解決の最大の特長と,これに伴う市場変化について解説する.

デザイン思考による問題解決の最大の特長は,「ユーザー視点に基づくイノベーションが創出可能である」という点である.

デザイン思考ではユーザーの体験や感情を重視する.観察やヒアリング等を通して徹底的にユーザーに向き合うことで,時にユーザー自身も認識,あるいは言語化できていなかったニーズが顕在化することがある.

もしユーザーのみならず,同業他社がまだ気づいていないニーズを満たす解決策をいち早く提供した場合,何が起こるだろうか.顕在化させたニーズの普遍性やユーザー体験における重要性,関連する市場の規模等によりインパクトは異なるが,それは多かれ少なかれ市場の変化をもたらす.ここで「イノベーション」と称される,インパクトの大きい市場変化が起これば,ニーズを満たす解決策を提供する者が競争上の優位性を獲得することは必至である.

こうした,市場の変革や競争上の優位性獲得に繋がるユーザーニーズを顕在化させる可能性を持つことこそが,デザイン思考の最大の特長である.

1.3 DXとデザイン思考の関係性

IPAが公開している「DX白書2023」[6]では,DX実現に必要な開発手法の1つとしてデザイン思考を挙げており,その活用を提案している.本節では,ここまでそれぞれ解説してきたDXとデザイン思考の関係性および,ビジネスの現場におけるデザイン思考の活用状況について解説する.

1.3.1 DXとデザイン思考の関係性

ここまでに述べたDXおよびデザイン思考に関する内容は,以下のように整理できる.

- DXの目的は競争上の優位性の確立である.

- 競争上の優位性の確立のための手段のうち,特にデータとデジタル技術を活用するイノベーションを「DX」と呼称する.

- ユーザー中心のビジネスが必要とされる現代において,「ユーザーの体験を中心とした問題解決手法」であるデザイン思考が適合する.

- デザイン思考の最大の特長は,「ユーザー視点に基づくイノベーションが創出可能である」という点である.

以上の4点から,筆者らはDXとデザイン思考の関係性について,以下のように考える.

ユーザー中心のビジネスが必要とされる現代において,デザイン思考はイノベーションの創出手段として有用である.デザイン思考により生まれたイノベーションがデータやデジタル技術を活用しており,競争上の優位性を確立するほどの市場変化をもたらすものであったならば,その変革はDXの範疇にあるものと考えられる.

つまり,デザイン思考はイノベーションを起こすための1つのツール,DXはイノベーションの概念に包含されるものと考えられる.いわば,デザイン思考とDXはそれぞれ手段と目的の関係にある.

DXという言葉はしばしば,データやデジタル技術の活用そのものとして捉えられる.この前提において,DXは手段として位置づけられることが多い.しかし,本稿におけるDXの定義は1.1.1項に示すとおり,データとデジタル技術を活用する「変革」であることを改めて強調する.

1.3.2 デザイン思考の活用状況

デザイン思考により生み出されたイノベーションとしてはAppleのiPodの例や,任天堂のWiiの例などが挙げられる[7].これは,デジタルを活用したプロダクトがデザイン思考で生み出され,競争上の優位性を確立した好例であろう.

こういった成功事例からも,デザイン思考の有用性や重要性,DXとの関連性を疑う余地もないはずであるが,実際にはデザイン思考の活用はそれほど進んでいない.

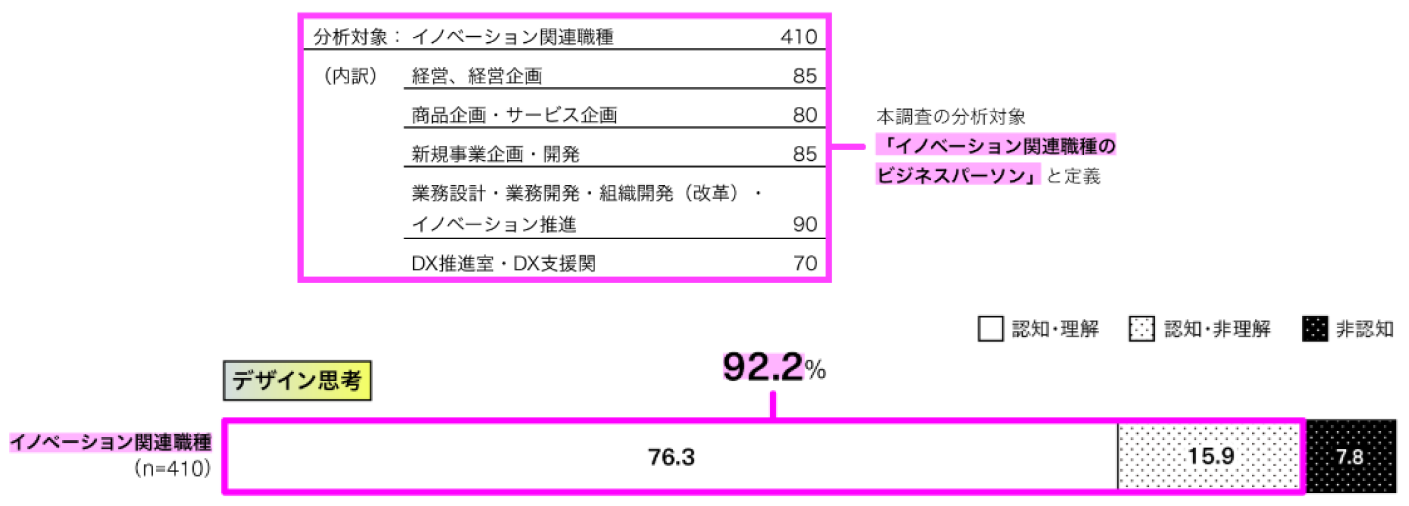

CONCENT社が公開している「デザイン思考・デザイン経営レポート2023」[8]において,デザイン思考やその他の思考法の認知度,理解度,および活用度に関する調査結果が示されている.

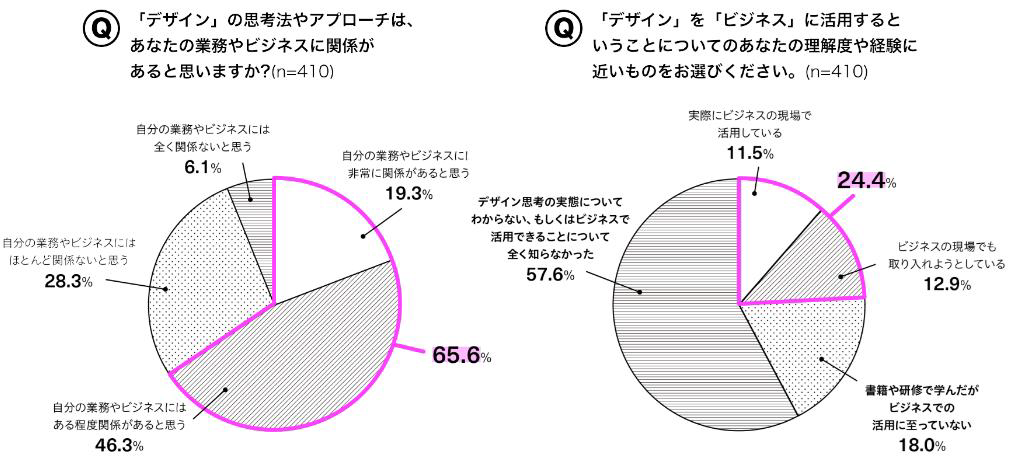

図3にはイノベーションやDXの現場を担う,非デザイナーのビジネスパーソンにおけるデザイン思考の認知度を示している.イノベーション関連職種におけるデザイン思考を「認知しており,かつ理解している」群と「認知しているが,理解はしていない」群の割合の総計は9割以上であり,デザイン思考の認知度は高い.

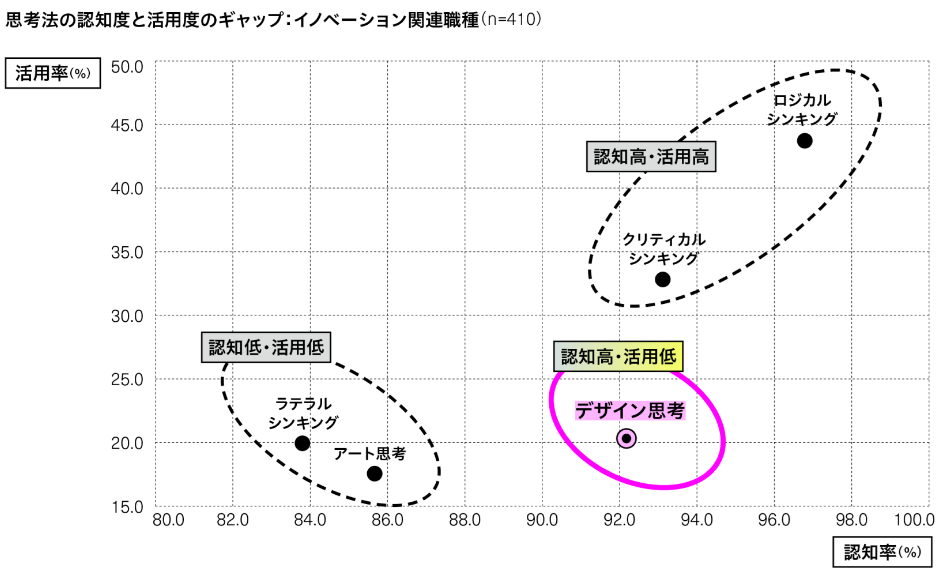

図4は,図3と同様の調査対象に対して,ビジネスで役立つとされている各種思考法の認知度と活用度についての調査結果を示している.この図ではデザイン思考のほか,ロジカルシンキング,クリティカルシンキング,アート思考やラテラルシンキングについての結果が示されているが,デザイン思考は比較的認知率が高めであるにもかかわらず,活用率は低い水準である.

図5は,さらに同様の調査対象におけるデザイン思考のビジネスへの活用に関する意識や理解度,経験に関する質問への回答結果を示している.調査対象のうち6割以上がデザイン思考は自分の業務やビジネスに関係があると考えている一方で,実際にデザイン思考をビジネスの現場でも活用している,もしくは取り入れようとしている人は3割にも満たない.また,半数以上の人が「デザイン思考の実態について分からない,もしくはビジネスで活用できることについてまったく知らなかった」と回答している.

これらの調査結果をまとめると,イノベーション関連職種のビジネスパーソンにおいて,以下のような実態があると考えられる.

- デザイン思考の認知度は比較的高い.

- 半数以上の人がデザイン思考は自身の業務に関係があるという意識を持っている一方で,デザイン思考の理解が十分でないこと等から,活用には至っていない.

ここまでに示した調査結果はいずれもイノベーション関連職種のビジネスパーソンに関するものであるが,その他の職種ではデザイン思考の認知度が低下する(92.2%→84.4%)ことも「デザイン思考・デザイン経営レポート」内で示されている(図6).

デザイン思考を認知している人のうち,活用する人の割合は職種によってそれほど変動しないという前提で考えると,イノベーション関連職種以外のビジネスパーソンにおけるデザイン思考の活用度は,イノベーション関連職種のビジネスパーソンにおける活用度よりもさらに低下すると考えられる.

このように,「デザイン思考は,その理解が十分でないこと等から,ビジネスにおける活用が進んでいない」という問題がある.

1.4 本章のまとめ

ここまでの内容をまとめる.

- ほとんどの企業は競争上の優位性の確立に向けた取り組みの準備段階にある(DXの実行段階には至っていない).

- デザイン思考によるイノベーションの創出はDXのアプローチとして有用である.

- デザイン思考はあまり活用が進んでいない.その主な理由はデザイン思考の理解不足である.

筆者らは上記の内容から,DXとデザイン思考を取り巻く現状として,「多くの企業がDXのための準備段階にあり,デザイン思考によるイノベーションの創出はDXのアプローチとして有用であるにもかかわらず,デザイン思考の理解不足等の理由により,その活用が進んでいない」という問題があると考え,次章に示す研究に取り組むこととした.

2.研究テーマ

前章では,DXとデザイン思考に関する現状の問題として「デザイン思考の理解不足等によりその活用が進んでいない」ということを解説した.本章では,この問題解決を指向し実施した研究の内容について述べる.

2.1 研究目的

本節では,デザイン思考の理解や活用のための既存対策とその問題点について述べた上で,本稿で報告する研究のコンセプトや目的について解説する.

2.1.1 デザイン思考の活用が進まない原因

1.3.2項で引用したCONCENT社の調査結果のとおり,筆者らはデザイン思考の活用が進まない最大の原因はデザイン思考の理解不足にあると考える.この「理解不足」とはどのような状態であろうか.研究目的の説明に先立ち,この点について一度整理しておく.

ここで言う「理解不足」と称される状況としては,以下のようなパターンがあると考えられる.

- デザイン思考という単語を認知していない

- デザイン思考という単語を認知しているが,概念を理解していない(概念理解の不足)

- デザイン思考の概念は理解しているが,活用するイメージが湧かない(実践的な理解の不足)

デザイン思考は比較的認知度は高いが,活用度が低い問題解決手法である(1.3.2項)ことから,上記のパターンのうち,特に概念や実践的な理解が不足しているケースが多いと考えられる.筆者らは,デザイン思考の活用が進まない原因はデザイン思考の概念および実践的な理解が不足しているためであり,この原因を取り除くデザイン思考のインプット方法を確立すれば,デザイン思考の活用が促進されるという仮説のもと,研究を行った.

2.1.2 既存対策とその問題点

デザイン思考の理解および活用が進んでいないという問題点に関する既存の対策として,デザイン思考に関するインプット方法とその問題点について述べる.

デザイン思考に関するインプットの方法としてはまず,書籍やWeb検索による調査で知識を得る方法がある.これは最も始めやすい方法である一方で,具体性を伴わないという問題がある.筆者らを含む研究チームもこの方法でインプットを試みたが,得られる情報は概念的なものや,ツールの利用方法といった断片的なものが中心であった.こういった情報を得たとしても,デザイン思考をどのように実践,あるいは業務で活用するかを机上でイメージするのは困難である.

では,デザイン思考による問題解決を実践するワークショップに参加する,という方法はどうだろうか.デザイン思考の実践方法が分からない,あるいは実践のイメージが湧かない状態であれば,この選択は妥当である.イメージが湧かないならば,実際に体験すればよいのである.参加に伴う日程・業務の調整や上司への相談,といった対応に伴う心理的な障壁を乗り越えた場合,この方法であれば,書籍やWeb検索による調査の問題点はある程度解決される.ただし,往々にしてこの方法であってもデザイン思考の活用に至らないことがある.

たとえば,ワークショップでの実践の内容が「グループで何らかの事業に関連するカスタマージャーニーを可視化し,問題定義,解決策の案を議論する」というものだったとする.一見すると,ユーザーの抱える問題を「洗い出して」「定義し」「解決策を考える」ことの実践に繋がり,有意義なものであるように見えるが,実はこの実践内容には,「自分自身がユーザーの立場や気持ちになって考えられる」という重要な前提条件と,それに伴い見えにくくなっている,大きな負担や労力がある.

つまり,上記のワークショップは「自分自身でカスタマージャーニーマップを描ける状態になっている」ところからスタートしており,そこまでの過程がスキップされているのである.

ユーザーの体験や業務を理解するには,どうしても時間や労力がかかる.とりわけ,初めての試みとしてそれを行う場合は想定以上に自分自身やユーザーの工数が膨らみがちである.その結果,デザイン思考活用の取り組みが立ち消えになってしまう,といったケースも大いに考えられる.

とはいえ,ユーザーの体験や業務の理解の過程をワークショップに組み込んで一般化するのも難しい.例示したワークショップの内容は筆者らが実際に目にしたものだが,時間的な制約やその他の事情により,このような形になったものと推察する.

このように,ワークショップ等での実践はある程度デザイン思考の理解や活用イメージの獲得には繋がるが,直接的な活用に繋がるかどうかは実際のデザイン思考の活用シーンとワークショップの内容の本質的な整合性に依る.筆者らは,デザイン思考をこれから学ぼうとしている人がこれを見極めるのは困難であると考える.

2.1.3 研究のコンセプト

前項で述べたとおり,デザイン思考の理解および活用に向けた既存対策としては,書籍やWeb検索での調査やワークショップへの参加が考えられるが,前者では具体的・実践的な情報が得られず,活用イメージも湧きにくいという問題,後者ではワークショップでの実践内容が実業務に直接活かせる内容とは限らないが,デザイン思考初学者にとって,事前にそれを判断することは困難である,という問題がある.

デザイン思考を業務で活用することを考えると,(ある程度の負担は覚悟の上で)最初から業務そのものを題材として実践するのが最も近道であるが,方法が分からないことには実践することもできない.

ならば,デザイン思考初学者にとっても再現可能な具体的・実践的なたたき台となる方法を提供することで,実業務での実践を後押ししようではないか,というコンセプトで研究を行った.

2.1.4 当研究の目的と概要

前項で述べたコンセプトに則り,筆者らは「初学者でも『実践してみたい/できそう』,と思ってもらうことをきっかけに,デザイン思考がより広く問題解決に活用されるようになること」を目指し,「デザイン思考プロセスの簡略化および手法の具体化」に着目して研究を行った.

2.2 提案する手法

本節では,本研究の進め方とその成果物である「DX推進のためのデザイン思考ハンドブック」の概要やその中で解説しているデザイン思考の手法について述べる.

2.2.1 研究の進め方

本研究は(株)アシストの主催する「ソリューション研究会」の活動の一環として,複数の企業から参加したメンバーで構成される分科会を発足し,約1年間にわたり実施したものである.

研究は以下の手順で進めた.各手順の概要について以下に示す.

- ① d.schoolの「5つのデザイン思考プロセス」の概要から具体的な手順を推測し,プロトタイプとしてまとめる.

- ② 分科会メンバーが抱える現実の問題を題材として,実践と振り返り,手順のブラッシュアップを繰り返す.

- ③ 可能な限り手順を具体化・簡略化し,「DX推進のためのデザイン思考ハンドブック」としてまとめる.

2.2.2 「DX推進のためのデザイン思考ハンドブック」とは

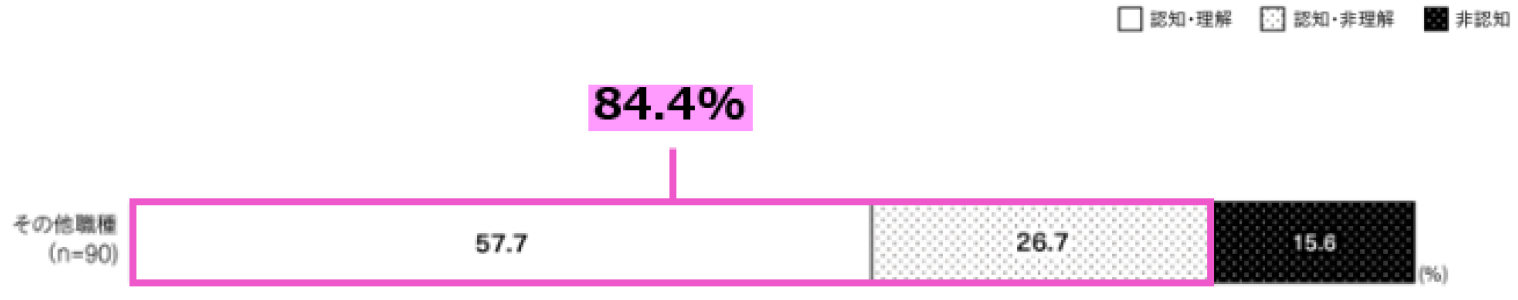

本研究の成果物である,「DX推進のためのデザイン思考ハンドブック」[9]の概要について述べる.

「DX推進のためのデザイン思考活用ハンドブック」は,デザイン思考の初学者向けに,デザイン思考を問題解決に効果的に活用するための意識や方法論を解説した包括的ガイドである.

このハンドブックでは,d.schoolの「5つのデザイン思考プロセス」の概要から推測される手順をベースに実践を繰り返し,「理解のしやすさ」「実践のしやすさ」を意識してブラッシュアップした,筆者らのオリジナルの手法を解説している.また,デザイン思考の簡潔な説明やデザイン思考の適用範囲,注意すべき点,各プロセスにおけるTips等,実践にあたり必要な情報も含んでおり,実践的なデザイン思考の入門書としての活用を想定している.

ただし,ハンドブックで解説している手法はあくまで「理解のしやすさ」「実践のしやすさ」を重視した1つの例であり,実際に各企業で活用を進めていく上ではこの手法はきっかけにすぎない.ハンドブックで提案する手法をもとに,必要に応じて改変やさらなる具体化を行うことで,最適化を図っていただく想定である.

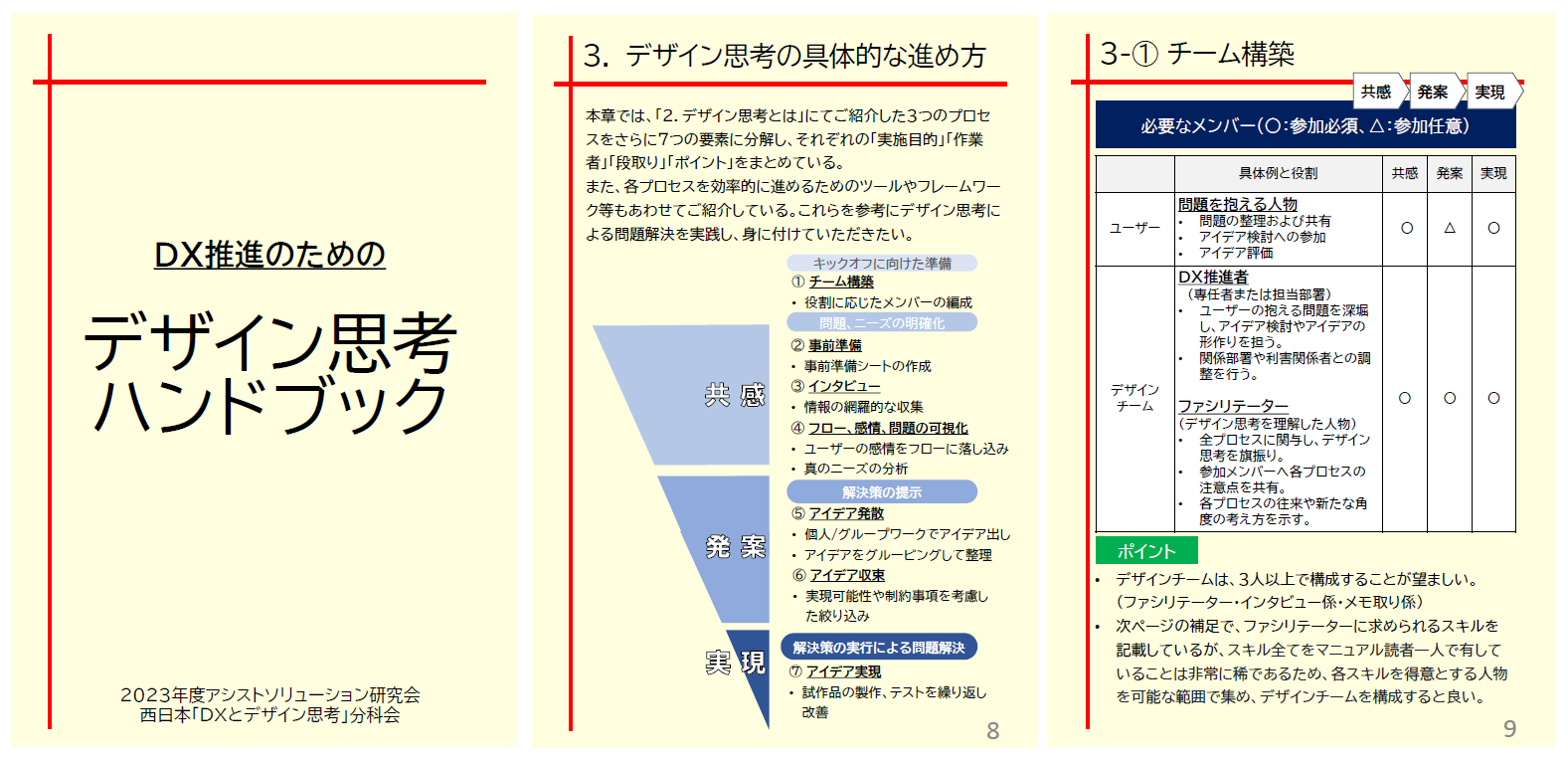

2.2.3 提案する手法の概要

筆者らの提案する手法は図7中央に抜粋したページに示すように,「共感」,「発案」,「実現」の3つのプロセスからなる.すなわち,「共感」により問題を抱えるユーザーの体験,感情,問題を可視化し,ユーザーの真のニーズを分析した後,「発案」により解決策を打ち出す.そして,解決策を試作・検証し改善を繰り返すことで「実現」へ導く,という流れである.各プロセス内での実施事項の概要は以下のとおりである.

- 準備

- チーム構築

- 共感

- 事前準備シートの作成

- インタビュー

- フロー,感情,問題の可視化

- 真のニーズの分析

- 発案

- アイデア出し

- アイデア整理

- 有効性と実現性を考慮した絞り込み

- 実現

- 試作品の製作

- テスト

さらに具体的な手法の活用事例については第3章を参照されたい.

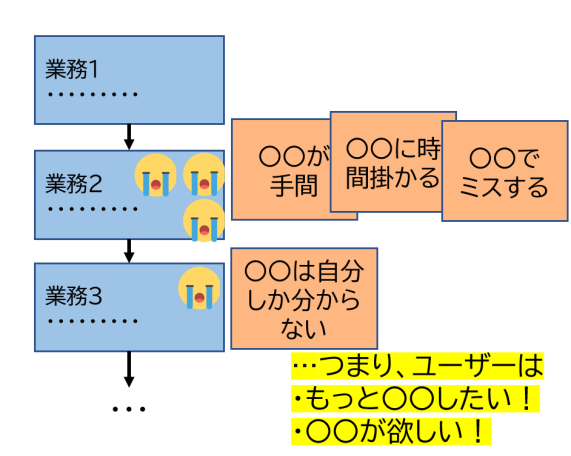

2.2.4 提案手法における「真のニーズ」の解明方法

デザイン思考による問題解決において最も重要なポイントは「真のニーズ」の解明である.本項ではここに焦点を当てて筆者らの提案する手法を解説する.

筆者らはユーザーの「体験」,「感情」,「問題」を可視化し,問題を分析することで真のニーズが解明できると考えた.すなわち,図8のようにユーザーの体験を詳細に示すフロー図を作成し,ユーザーの思いや問題意識を言葉で書き込み,さらに,フローの各ポイントにおけるユーザーの感情を表すシンボルを書き込むことでユーザーの体験,問題,感情を可視化した後,言語化した問題の内容を俯瞰,抽象化すれば,潜在的なユーザーのニーズに辿り着くことができると考えたのである.

2.2.5 一般的な手法との問題定義方法の違い

この手法と一般的に知られるデザイン思考のフレームワークの大きな違いは,「程よい抽象度」の問題定義を行っているか否かである.筆者らはあえて,これを省略した手法を提案している.

d.schoolの「5つのデザイン思考プロセス」における「共感(Empathize)」,「問題定義(Define)」と,デザイン・カウンシルにおける「ダブルダイヤモンド」の「発見(Discover)」,「定義(Define)」のプロセスは,いずれも本質的には「ユーザーから情報収集を行い,ユーザーの抱える問題を定義」している.

ここで,問題を定義するにあたっては「How might we ……?(どうすれば私たちは……できそうか?)」という問いかけの形がよく用いられる[10].「How might we(ニーズの内容)?」という形での問題定義は,ユーザーのニーズを分析できていることを前提に,アイデア出しの制約を設けることを目的として「程よい抽象度」で行うことが求められる.

しかし,デザイン思考初学者が「程よい抽象度」でのニーズの分析や問題定義を行うことはきわめて難しく,「具体的な」「導入のハードルが低い」デザイン思考の手法を提案するにあたり,このステップが理解や活用を妨げる障壁となることが懸念された.

ここで,筆者らはデザイン思考の基本的な考え方に沿ってプロセスを行き来すれば,たとえ適切ではない抽象度のニーズをもとに一度発案プロセスに取り組んだとしても,最終的には「程よい抽象度」のニーズが自ずと定まるのではないかと考えた.つまり,発案プロセスでアイデアが発散しすぎる,もしくは発散しない場合には一度ニーズの分析に戻り,抽象度を変更したニーズ設定を許容する設計とすればよい,と考えた.

このような理由から,ハンドブックでは「程よい抽象度」の問題定義をあえて省略し,必要に応じて前の手順に戻ることを強調した手法を提案している.

2.3 評価方法

研究の目的である「初学者でも『実践してみたい/できそう』,と思ってもらうことをきっかけに,デザイン思考がより広く問題解決に活用されるようになること」を意識し,筆者らが提案するデザイン思考の手法の有効性の評価と,手法の簡略化および具体化による効果の評価を実施した.

本節では上記2点の評価方法について解説する.

2.3.1 デザイン思考の手法の有効性の評価

デザイン思考プロセスとしての有効性の評価は,研究を進める中で繰り返し行ってきた評価方法で行うこととした.すなわち,「提案するデザイン思考の手法による問題解決を分科会メンバーが抱える実際の問題で実践し,デザインチーム(問題を抱えるメンバー以外全員)が創出した問題解決策を,問題を抱えるメンバーに評価してもらう」方法である.

デザイン思考による問題解決で最も重要なのは「真のニーズ」を捉えた問題解決策が打ち出せているか否かである.問題を抱えるメンバーは,デザインチームが創出した問題解決策が,自身の本質的なニーズを捉えたものかどうかを評価する.

2.3.2 デザイン思考の手法の簡略化および具体化による効果の評価

成果物である「DX推進のためのデザイン思考ハンドブック」により,デザイン思考初学者が「実践してみたい/できそう」と思えるかどうかは,アンケート調査で評価することとした.

具体的には,分科会メンバーの所属する企業において,実際にハンドブックのプロトタイプを読んでいただき,読了後にアンケートに回答してもらうという形である.このアンケートにはデザイン思考の理解度や活用に向けたモチベーションに関する設問が含まれており,この回答結果を以ってコンセプト評価の結果とすることとした.

3.結果

3.1 実践:草野球のグラウンド予約の問題

まずは2.3.1項で述べた,デザイン思考の手法の有効性の評価を行った.本節では,実践時に取り扱った問題について,提案する手法による問題解決策の提示までの流れおよびユーザーからのフィードバック内容について述べる.

3.1.1 準備(チーム構築)

分科会には趣味で草野球を楽しむメンバーがいるが,グラウンドの予約システムについて悩みを抱えているとのこと.今回の実践では,このメンバーを「ユーザー」,その他のメンバーを「デザインチーム」と位置づけ,筆者らが提案するデザイン思考の手法による問題解決を実践することとした.

3.1.2 共感(事前準備シートの作成)

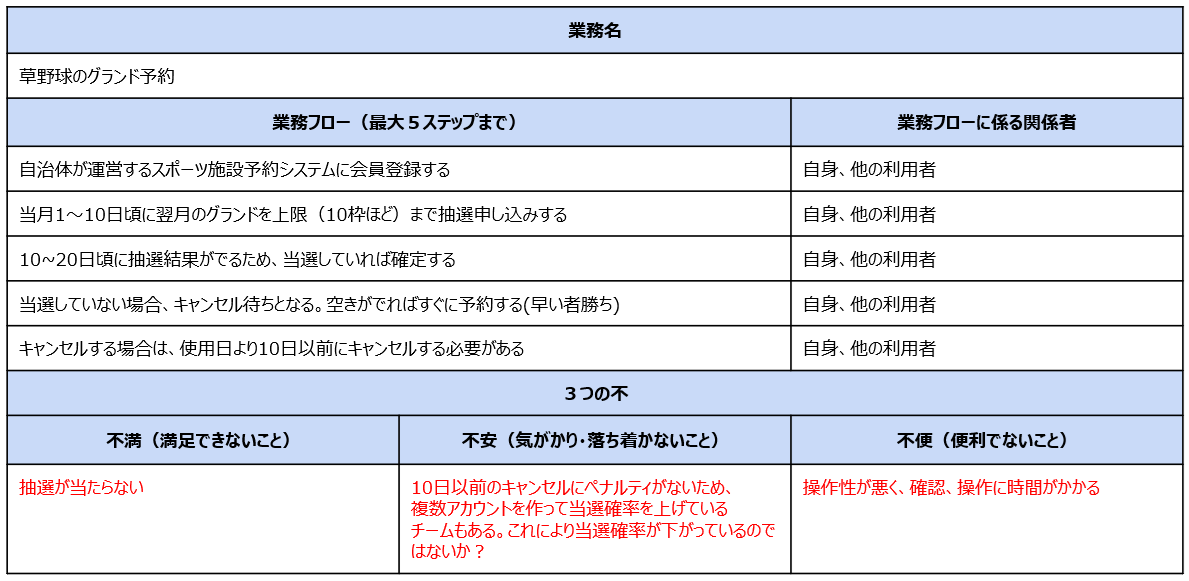

まずは問題の概要を把握するため,「事前準備シート」をユーザーに記入いただいた(図9).本シートの「3つの不(不満,不安,不便)」の内容から,ユーザーが抱えている(認識している)問題を整理すると,大きく分けて以下の4点であった.

- グラウンド数に対して予約数が多く,利用者を抽選で決定しているが,その当選確率が低い.

- グラウンド予約当選後,利用日から10日以前のキャンセルにはペナルティが存在しないため,当選後のキャンセルが横行している.

- 複数アカウントを運用して当選確率を上げているチームがあり,その結果ユーザーの所属するチームの当選確率が下がっている懸念がある.

- グラウンド予約のシステムの操作性が悪い.

3.1.3 共感(インタビュー~フロー,問題,感情の可視化)

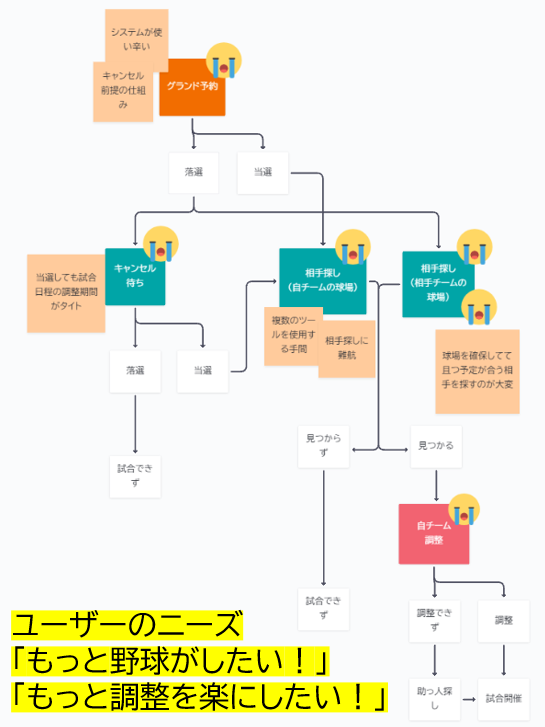

次に,デザインチームはユーザーにインタビューを行い,得られた情報をもとにユーザーの作業フロー,感情,問題を可視化した(図10).

ユーザーとの対話を進めると,事前準備シートで確認できた4点以外に,「試合相手の募集や調整に手間がかかる」問題や「自チームの参加者の募集に手間がかかる」問題,さらに,「自治体ごとに類似の予約システムが存在し,運用が煩雑かつ手間がかかる」問題等も新たに浮上してきた.

インタビューで得た情報をもとにフロー図を作成し,問題の内容および感情マークを記載した.感情マークが特に多かったのは,事前準備シートでは顕在化していなかった「対戦相手探し」に関する箇所であった.

その後,真のニーズの分析のため,「各問題がユーザーのどのような思いから生まれているか」をデザインチームで考えた.分析結果をまとめると,以下のようになった.

- グラウンド予約の抽選の当選確率が低い問題

- キャンセル前提の応募が可能な仕組みの問題 等

- もっと野球がしたい

- 試合相手の募集や調整に手間がかかる問題

- 自チームの参加者の募集に手間がかかる問題

- 自治体ごとに類似の予約システムが存在し,運用が煩雑かつ手間がかかる問題 等

- もっと調整を楽にしたい

以上の分析結果より,デザインチームは「もっと野球がしたい」,「もっと調整を楽にしたい」をユーザーの真のニーズと位置づけ,発案プロセスに取り組むこととした.

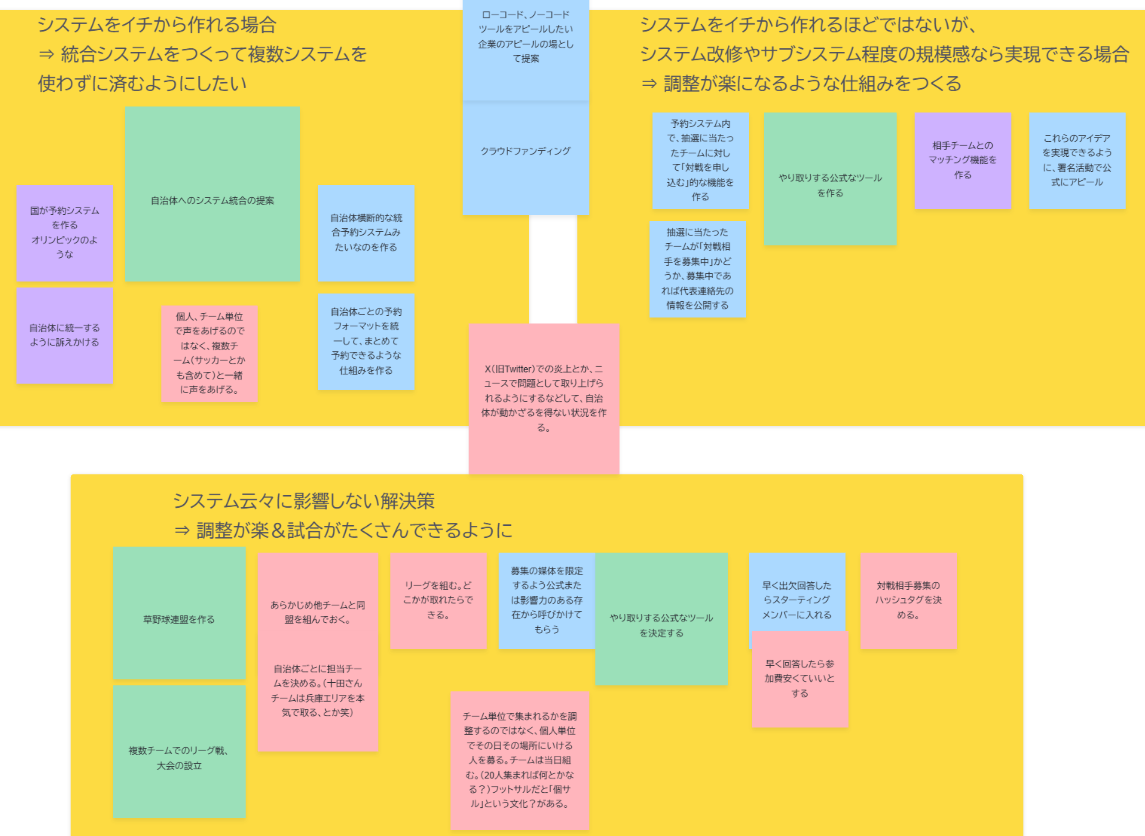

3.1.4 発案(アイデア出し~アイデア整理)

共感プロセスで洗い出したユーザーの問題やニーズをもとに,アイデア発散を行った.オンラインホワイトボードツール(Strap)を利用してアイデア発散を進めたところ,多くのアイデアが挙がった.図11は実際にアイデア発散時に使用したホワイトボードから一部を抜粋したものである.

野球をする機会を増やすためのアイデアとしては,「自治体の施設のみならず,私有地等もシステムの予約対象として追加する」といったものや,「複数チームで連盟を作り,共同で大会を主催・参加する」といったものが見られた.

また,調整を楽にするための解決策としては,各自治体の施設やグラウンドを予約できるシステムの開発や既存システムの改修といったもののほか,システムに依存しない解決策として「チーム単位ではなく,個人単位でメンバーを募集する」といったものが見られた.

本来はここで有効性や実現可能性を考慮してアイデアを絞り込むこととなるが,本実践ではここでアイデアを整理するのみにとどめ,各アイデアがニーズに合致しているかどうかを網羅的に評価する形でのフィードバックをユーザーに依頼した.

3.1.5 ユーザーからのフィードバック

デザインチームのアイデアをユーザーに確認してもらったところ,基本的にいずれの解決策もユーザーにとっては有効と感じられるものであった.

特に,「調整を楽にしたい」というニーズは,当初はユーザー自身も言語化できていなかったものである,とのコメントもいただいた.

ユーザーは提示したアイデアの中でもとりわけ,「自治体の予約システムに代わる統合予約システムを開発する」というものに魅力を感じていた.この統合予約システムの概要は以下のとおりである.

- 自治体の範疇にとどまらず,システムに登録されている施設等の利用予約や管理が可能.

- グラウンドの予約のみならず,対戦相手の募集等が可能なコミュニケーションツールを備えたWebシステム.

- 自治体が保有する土地や施設のみならず,私有地等も登録することができる.

3.1.6 統合予約システムの提案について

ソリューション研究会の活動期間の制約上,検証のスコープとしては問題解決策をユーザーに評価してもらうところまでとしている.

しかし,ユーザーが「統合予約システムは強く実現が望まれ,ほかにも同じ思いを持つ人は数多くいるはずである」と話していることや,デザインチームとしてもこのアイデアをもとにした新サービスがDXに繋がる可能性を感じたことから,統合予約システムのコンセプトや概要,機能イメージ等を別紙にまとめ,分科会の成果物として提出することで,実現の望みを託すこととした.

この別紙資料[11]はアイデア収束~プロトタイプ作成を繋ぐものであり,ユーザーの願いを言語化,可視化したものである.ぜひ本稿の参考文献一覧より確認いただきたい.

3.2 ハンドブックに関するアンケート調査結果

本節では,2.3.2項で述べた,デザイン思考の手法の簡略化および具体化による効果の評価結果を記載する.アンケート調査対象のデザイン思考の認知度・理解度を示した上で,ハンドブックを読む前と読んだ後のデザイン思考の理解度の変化と,ハンドブックを読んだ後のデザイン思考活用に向けたモチベーションに関する設問への回答結果について述べる.

3.2.1 アンケート調査の対象

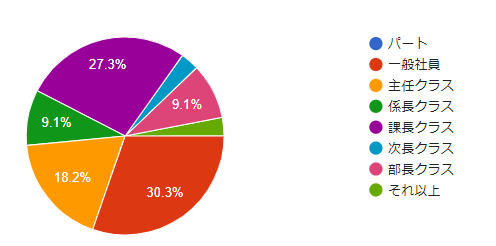

本研究で作成したハンドブックがデザイン思考実践の手助けになることを期待し,分科会メンバーの関係者不特定多数の方々にアンケートへの協力を依頼した.作成したハンドブックが役職や立場にかかわらず有効であることを検証するために,さまざまな立場の方にアンケートを実施した.

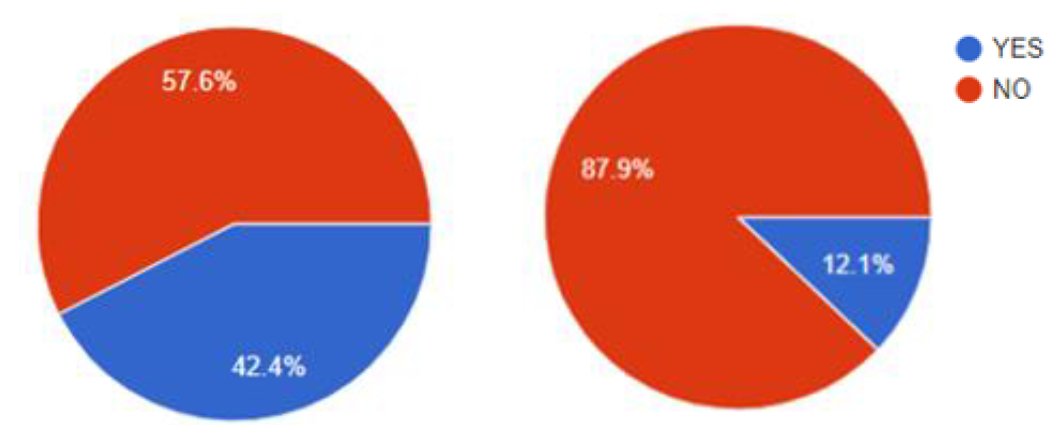

アンケート回答者の役職および,デザイン思考の認知度および活用度について確認した結果を示す.アンケート回答者の役職ごとの割合は図12のとおりである.係長クラス以下の割合が57.6%,課長クラス以上の割合が42.4%となっており,現場のプレーヤーのみならず,マネージャー層にも広く調査に協力いただけたことが分かる.

3.2.2 調査対象のデザイン思考の認知度

アンケート回答者のうち,ハンドブックを読む前のデザイン思考の認知度は4割程度であり,デザイン思考を活用したことがある人の割合は1割程度であった(図13).

1.3.2項にて解説したイノベーション関連職種における調査結果と比較して,分科会メンバーの所属企業における,デザイン思考の認知度が非常に低い(イノベーション関連職種における認知度は9割超,活用度は2割程度である)ことが分かる.

3.2.3 調査対象のデザイン思考の理解度変化

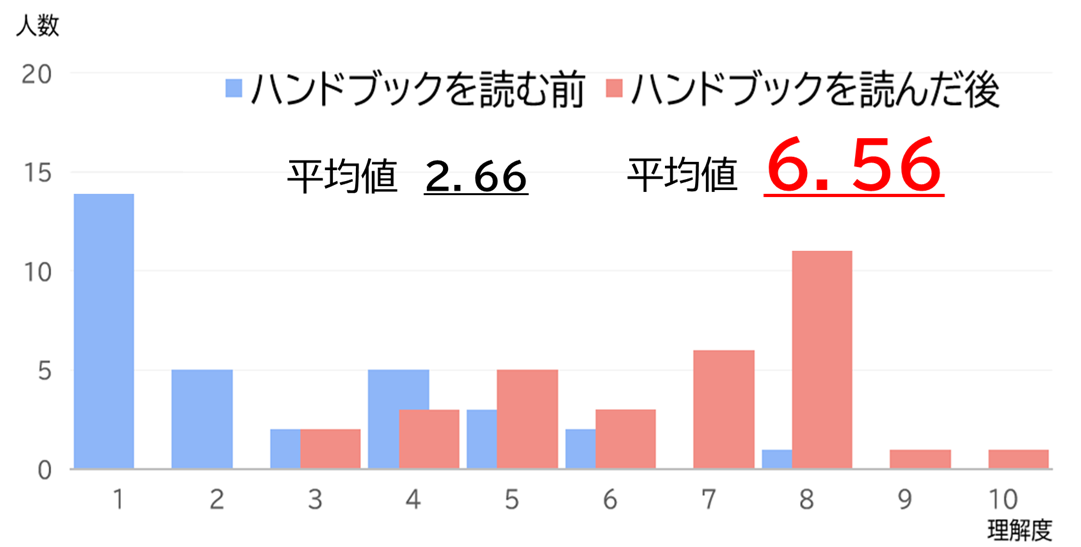

ハンドブックを読む前後におけるデザイン思考の理解度を回答者が1〜10の10段階で自己評価した結果を図14に示す.

理解度の平均スコアは2.66から6.56に変化し,ハンドブックを読む前後で比較すると約4ポイントの向上が見られた.なお,有効な回答者のうち,理解度のスコアが上昇した人の割合は約94%(30/32人)であった.

3.2.4 調査対象のデザイン思考活用に向けたモチベーション

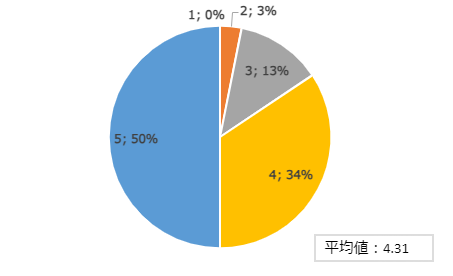

調査対象がデザイン思考をどの程度試したいと思えたかを1〜5の5段階で回答した結果は図15のとおりである.スコアが大きいほどよりデザイン思考を「試してみたい」と感じたことを表すが,8割以上の人が4以上のスコアと回答しており.ハンドブックの読者のうち,ほとんどがデザイン思考の活用に向けた高いモチベーションを有していることが分かる.

4.考察

4.1 デザイン思考の手法としての有効性の考察

3.1節で解説した実践結果のとおり,ハンドブックで提案しているデザイン思考の手法により,ユーザーの真のニーズを明らかにした上で,それを捉えた問題解決策を提示できた.このことから,ハンドブックで解説する手法はデザイン思考の特長を保持したものであると考えられる.

ユーザーの真のニーズを明らかにできたことの意義は大きい.今回,デザインチームがユーザーの「真のニーズ」として位置付けたニーズのうち,「調整を楽にしたい」というニーズは,事前準備シートからは一切伺い知ることができないものである.ここからは筆者らの私見であるが,もしデザイン思考を使わずに今回の草野球の問題を解決しようとした場合,「調整を楽にしたい」ニーズにはたどり着けなかった可能性が高い.事前準備シートの内容レベルの話をもとに解決策を提示した場合,恐らくはシステムの操作性を改善するための改修にとどまることが予想される.そうなれば,その改修を実現したところで,ユーザーはどこか釈然としない気持ちを抱えたまま草野球の試合のための調整を続けることになる.

今回の実践において,筆者らの提案するデザイン思考の手法はユーザーが言語化できていない問題やニーズを顕在化させることに成功しており,その有効性を裏付けるものとなっている.

以上から,筆者らの提案するデザイン思考の手法は,ユーザーが言語化できていない問題やニーズを顕在化させた上で,それを捉えた解決策を打ち出せる可能性を十分に持った手法であると考えられる.

4.2 アンケート結果の考察

3.2節で解説したアンケート結果から,「DX推進のためのデザイン思考ハンドブック」はデザイン思考初学者にとって,デザイン思考の理解度向上に寄与し,このことがデザイン思考活用に向けた高いモチベーションを惹起していることが示唆される.

本研究の目的は「初学者でも『実践してみたい/できそう』,と思ってもらうことをきっかけに,デザイン思考がより広く問題解決に活用されるようになること」である.この目的達成のためにはまずハンドブックの読者がデザイン思考を「初学者でも『実践してみたい/できそう』,と思ったか」が重要である.

3.2.4項で述べた結果によると,8割以上のハンドブック読者が1〜5の5段階評価で4以上と回答していることから,デザイン思考活用に向けた高いモチベーションが伺える.また,アンケートの対象者のデザイン思考の認知度はおよそ4割であり,少なくとも半数以上がデザイン思考初学者の意見ということになる.

この結果は,ハンドブックを読んだデザイン思考初学者が,デザイン思考を実践/活用してみたい,という感想を持つ可能性が高いことを示唆しており,ハンドブックが研究の目的達成のためのきっかけとして十分な効果を持つと考えられる.

また,3.2.3項にて述べたとおり,デザイン思考の理解度変化に関しては,9割以上もの読者がデザイン思考の理解度向上を実感しているという回答が得られた.デザイン思考の活用が進まない主な原因が「デザイン思考の理解不足」であるということと併せて考えると,ハンドブック読者のデザイン思考活用に対するモチベーションが高かった要因には,その理解度向上が背景にあるものと考えられる.

このことは,ハンドブックの内容がデザイン思考初学者にとっても理解しやすく,受け入れやすいものであったことを示唆している.初学者にとっても理解しやすい内容を追求し,30ページ余りのコンパクトな形で具体的・実践的な内容をまとめたことが功を奏したものと考えている.

4.3 ハンドブックの活用方法

本章のここまでの考察のとおり,本研究で作成したハンドブックおよびその中で解説する問題解決手法は,デザイン思考としての有効性を保持した上で,デザイン思考初学者にとっても理解しやすく,受け入れやすいものであった.

このことから,本稿および「DX推進のためのデザイン思考ハンドブック」は「ユーザー目線での具体的な問題解決方法のアイデアを持たないDX推進担当者」のような読者にとって,有用な内容と考えられる.

今回作成したハンドブックは,デザイン思考初学者がまず一度デザイン思考による問題解決を実践するためのものである.あくまで「まず一度実践してみる」ためのきっかけとして,ぜひハンドブックを活用いただきたい.ハンドブックで解説する手法をベースに実践と振り返りを行い,組織の状況に応じたさらなる手法の改善や具体化を繰り返すことで,その組織に最適な手法へと導いていただく想定であることを改めて強調しておく.

5.研究のまとめと残された課題

5.1 結論

筆者らの属する分科会はソリューション研究会の活動として,「デザイン思考プロセスの簡略化および手法の具体化」に取り組み,成果物として「DX推進のためのデザイン思考ハンドブック」を作成した.

この成果物について検証を行ったところ,デザイン思考プロセスとしての有効性を保持した上で,デザイン思考初学者にとっても理解しやすく,受け入れやすいものであることが確認できた.

ハンドブックをたたき台として各企業・団体がデザイン思考の活用を進め,各企業・団体のDXが加速していくことを期待する.

5.2 残された課題

筆者らが実際にハンドブックで解説する手法を活用した所感から,残課題としては「『発案』プロセスにおけるアイデアの評価手法の更なる精緻化」が挙げられる.

筆者らの現所属において,提案する解決策を実行に移すには,その規模感に応じた対象(直属の上司,あるいは部長)の承認が必要となる.その際に解決策の価値を提示する必要がある.

ハンドブックで解説する手法の「発案」プロセスでは,アイデアの有効性・実現性を評価し絞り込むこと,としている.しかし,実際に案件の着手承認を得る際には特に「有効性(=解決策の実現コストおよび価値)」を承認者が納得するレベル感で定量化するという対応が求められる.

せっかくユーザーの真のニーズを捉えた解決策を提示できたとしても,実行に移せなければそれはただの「絵に描いた餅」である.本研究およびその成果物には「絵に描いた餅」で終わらせないためのさらなる工夫が必要と考える.

5.3 おわりに

本研究実施の機会を与えていただいたソリューション研究会の関係者すべてに感謝の意を表する.とりわけ,同研究会の事務局として本研究をサポートいただいたアシスト(株)根井和美氏,重松俊夫氏,太田友子氏,分科会の担当幹事として本研究をサポートいただいたコベルコシステム(株)林高弘氏,(株)MBSメディアホールディングス上屋敷延誉氏に深謝の意を表する.

川又伸行氏,間野高志氏,石坂知子氏,集太一氏,宮坂幸穂氏,橘祐汰氏には,分科会メンバーとしてともに研究を進め,ハンドブックをはじめとした成果物の作成にご尽力いただいた.ここに感謝の意を表する.

本稿の執筆にあたり情報処理学会 デジタルプラクティス専門委員会主査 斎藤彰宏氏に有益なご助言をいただいた.ここに深謝の意を表する.

参考文献

- 1)経済産業省:デジタルガバナンス・コード2.0,https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dgc/dgc2.pdf?_fsi=q5gKDIbw

- 2)経済産業省:DX推進指標(サマリー),https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/dgs5/pdf/004_s04_00.pdf

- 3)(独)情報処理推進機構:DX推進指標 自己診断結果 分析レポート(2023年版),https://www.ipa.go.jp/digital/dx-suishin/m42obm000000i1sd-att/dx-suishin-report2023.pdf

- 4)ジャスパー・ウ(著),見崎大悟(著):実践 世界一クリエイティブな問題解決 スタンフォード式デザイン思考,インプレス(2019).

- 5)ティム・ブラウン(著),千葉敏生(翻訳):デザイン思考が世界を変える,早川書房(2019).

- 6)(独)情報処理推進機構:DX白書2023,https://www.ipa.go.jp/publish/wp-dx/gmcbt8000000botk-att/000108041.pdf

- 7)OMOSAN:Appleや任天堂から紐解く,ビジネスデザインの成功事例,https://omosan.innovator.jp.net/articles/best_practices_of_business_design

- 8)CONCENT社:デザイン思考・デザイン経営レポート2023,https://www.concentinc.jp/solution/designthinking-designmanagement-report2023/

- 9)(株)アシスト:2023年度 分科会活動成果,https://www.ashisuto.co.jp/solution-studygroup/assets/pdf/workgroups/report/2023dxdesign_w_handbook_v2.1.pdf

- 10) SEVEN DEX社:How Might Weとは?課題解決に向けたUXデザインプロセス,https://sevendex.com/post/23973/

- 11) (株)アシスト:2023年度 分科会活動成果,https://www.ashisuto.co.jp/solution-studygroup/assets/pdf/workgroups/report/2023dxdesign_w_proposal.pdf

坂本 光

akira.sakamoto@sumitomo-pharma.co.jp

(株)PALTAC.1992年生まれ,製薬企業での研究職を経て,2020年(株)PALTACに入社.情報システム本部にて社内システム開発を担当.現在は住友ファーマ(株)IT&データアナリティクス部にて,問題解決のための企画立案やシステム設計,開発,運用全般を担当.

十田宗匡

hjuta@abeam.com

アビームシステムズ(株).1993年生まれ.2016年トーテックアメニティ(株)に入社,製造業向け生産計画システムの導入に従事.2024年アビームシステムズ(株)に入社,SCMプロジェクトに参画し製造領域のシステム導入を担当.

淺田 和

nagu_asada@fujiseal.co.jp

(株)フジシール.1976年生まれ.1994年に入社後,設計・開発・分析・試験・試作・企画業務を歴任.さまざまな業務経験から得られた「物事を多角的に見る」という強みを活かし,社内外のさまざまなプロジェクトに参画.現在は業務改善,革新業務などを担当.

野村 裕

h.nomura@zojirushi.co.jp

象印マホービン(株).2008年から2022年上期まで(独)都市再生機構に勤務.首都圏・大阪を中心にまちづくりの将来像検討,自社等の不動産開発推進,さらに人事業務・賃貸住宅営業では,ITツールを活用した業務改善の推進などに従事.2022年下期より,象印マホービン(株)に勤務.社内のDX推進(デジタル人材育成・既存ITツール更新・データ分析活用促進等)の企画に従事.

渡上尚彦

nwatariue@hiroshima-gas.co.jp

広島ガス(株).1986年生まれ,2009年広島ガス(株)に入社.現在は,DX推進部門にて主に社内向け,グループ会社向けのDX支援業務を担当.

採録決定:2025年6月2日

編集担当:斎藤彰宏(日本アイ・ビー・エム(株))