教育現場へのICT導入を促進する意思決定過程の質的研究

※本稿の著作権は,日本アイ・ビー・エム(株)に帰属します.

1.はじめに

1.1 研究背景

2024年現在,GIGA(Global and Innovation Gateway for All)スクール構想の実施により,全国の小学校,中学校,高等学校を対象としたICT導入と利用促進が進められている[1].これに伴い,教職員側のICTリテラシーの向上が求められている.

文部科学省は対策として「学校DX戦略アドバイザー事業(旧・ICT活用教育アドバイザー事業)」[2]や,教員のICT活用指導力チェックリスト[3]の配布・実施を行ってきた.その結果「令和5年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果」では,教員のICT活用指導力の状況について,4段階評価中「できる」もしくは「ややできる」と自己評価した教員の割合が,全16項目すべてで70%を超えた[4].しかし,この調査で用いられている評価項目の内容を精査すると,最高評価の「A3項目:ワープロソフト,表計算ソフト,プレゼンテーションソフトを活用すること」に示されているような基礎的な内容にとどまっている.

今後も新たなICTの開発・普及が進む中で,GIGAスクール構想の浸透により,ICTが飽和状態に達することは想定しにくい.よって今後も,教育機関への先進的なICT導入については,業界での需要は途切れないと考えられる.

1.2 研究目的

筆者らは,滋賀県を中心に関西,関東の中学校・高等学校での「総合的な探究の時間」のICTを活用した授業設計やコンサルティングを行っている.業務経験上,ICTの効果的な利用は積極的な若手教職員が中心となる場合が多い.その影響から,若手世代とベテラン世代との間で大きな分断が生じ,ICTが学校に定着せず,個人に紐付くノウハウにとどまってしまう場合がある.

露口による都道府県・政令指定都市の教員育成指標に関する調査においても「ICT活用指導力の行政研修が主として若年層教員に向けられており,不安を抱えるベテラン層に研修が届かない可能性」が示唆されている[5, 6].

この状況は,教育機関だけでなく,ICT導入や支援を行う事業者にとっても深刻な問題である.なぜなら,導入先の教職員全員がICTを適切に利用しないことで,求められる成果目標の達成が困難になるリスクを抱えるからだ.

本稿ではICTが教育機関に定着するまでのプロセスを研究する.そこでは「教職員がICTを目的達成に資する手段として認識する思考が重要である」と仮説を設定し,ICT導入の意思決定に重要な情報を明らかにする.なお本稿は,ICTを学校へ導入する事業者,特に教職員と直に接してICT導入を促進する立場の読者を想定している.

2.実験方法

2.1 実験環境

本稿では,異なる特性を持つ2つの教育機関を対象に調査を実施した.表1に,各対象校の基本情報,学校の特徴,教育の特徴,そしてICT環境の特徴をまとめる.

| 項目 | A中学・高等学校(事例1,2) | B高等学校(事例3) |

|---|---|---|

| 学校形態 | 私立中高一貫校 | 県立高等学校 |

| 地域 | 滋賀県南部 | 滋賀県南部 |

| 規模(人数) | 中学:約530人,高校:約1,100人 | 約400人 |

| 学校の特徴 |

|

|

| 教育の特徴 |

|

|

| ICT環境の特徴 |

|

|

2.2 データ分析方法

本稿では,質的研究手法のM-GTA(修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ)の手法を参考に,事例ごとのインタビュー・アンケートから得られた情報の言語化と構造化を行った.具体的な分析方法として,①データの文字起こし・自由記述データの清書,②データから具体例を抽出した概念の構築,③廃止する概念の選定,④カテゴリの生成,⑤結果図の構築を実施した.

その後,得られた概念リストと結果図を用い,筆者らの経験をもとにして,ICTを学校現場に導入する際の意思決定に重要な概念を特定した.

2.3 研究倫理的配慮

本稿は,参加者の匿名性を保護し,個人情報の取り扱いに十分注意を払った.また,アンケートでは書面にて,研究への利用の許可を得た.また,インタビュー参加者からは,インタビュー実施前に口頭で,研究への利用の許可を得た後,再度論文化する前に同様に確認を行った.

2.4 研究の新規性と意義

本稿の新規性として,既存研究の多くが教職員や研究者の視点から分析されているのに対し,本稿ではICT導入に強みを持つ実務家の立場からの知見を提供する.さらに本稿では,既存研究[7, 8]と異なり「手段や技術」ではなく「プロセス」に着目している.根本的な原因を探ることで,より効果的な解決策の提案を目指すだけでなく,教育業界とは異なる分野にも応用可能な考え方を提供する.

これらの新規性により,本稿は教育現場へのICT導入における課題解決に新たな視座を提供し,より効果的なICTによって学校を支援する手段の開発に貢献することが期待される.

2.5 事例1:生成AI・メタバースの保健室利用

2.5.1 実験環境

実験環境となる学校は表1記載のA中学校・高等学校である.その中でも保健室への生成AIとメタバースの導入,および保健室の来室者が積極的に利用している状況である.

2.5.2 データ収集方法

本事例では,導入先の保健室に所属するスタッフ3名(K,L,M)に対して,30分の半構造化インタビューを行った.スタッフKには1名で,スタッフL,Mには2名同時にインタビューを実施した.

半構造化インタビューは,設定済みの質問項目と,回答をもとに話を深める自由質問を含み,対象者ごとの意見の比較を行うだけでなく,より深い意見の抽出を可能とするインタビュー手法である.本実験で用いた定型質問項目を表2に示す.また,非定型質問項目を表3に示す.

| 番号 | 質問内容 |

|---|---|

| 1 | 学校ではどのような立場か |

| 2 | いつから現在の業務を行っているか |

| 3 | 現在の業務に挑んだ背景 |

| 4 | ICTの利用に対する具体的な思い |

| 5 | ICTを導入する上で意識したこと,譲れなかったこと |

| 6 | ICTを使う上で乗り越えなくてはならなかった壁,これから乗り越える壁 |

対象者:スタッフK

| 番号 | 質問内容 |

|---|---|

| 1 | メタバース利用の前にサポートルームを設置した経緯と利用状況 |

| 2 | これまでの職場と,実施校の生徒の特徴 |

| 3 | メタバースの利用について,他の養護教諭や保健室の関係者からの意見 |

対象者:スタッフL,M

| 番号 | 質問内容 |

|---|---|

| 1 | サポートルームでの具体的なメタバースと生成AIの利用について |

| 2 | 導入したICTについて,実際に利用している生徒を見て感じた変化 |

| 3 | 導入したICTについて,学校内でのICTの横展開を考えた場合の懸念点や気をつけるべき点 |

| 4 | 導入したICTに限らず,ICTを学校に導入する上での共通する課題 |

2.6 事例2:生成AI・メタバースの教員研修

2.6.1 実験環境

実験環境となる学校は表1記載のA中学校・高等学校である.その中でも教職員60名を対象とした生成AI・メタバースの利用に関する教員研修を実施した.

本研修は事例1で示した生成AI・メタバースの利活用事例や,T社が提供する学びのプラットフォームを用いたデモンストレーションを通じ,学校教育における生成AI・メタバースの具体的な利用方法を学ぶことを目的とした.

2.6.2 データ収集方法

本事例では,教員研修後にWebフォームを用いたアンケートを実施した.その中でも自由記述回答であった「生成AIを利用できると感じた点について,どのような活用方法が考えられるか,具体的に教えてください」「メタバースを利用できると感じた点について,どのような活用方法が考えられるか,具体的に教えてください」の2つの回答項目について,本実験で利用した.

本アンケートでは,メタバースに関する具体的な意見を提供した14名,生成AIに関する具体的な意見を提供した3名,および両方に対して具体的な意見を提供した10名,合計27名から得られたデータを分析対象に設定した.

2.7 事例3:探究学習でのICT利用とWeb導入

2.7.1 実験環境

実験環境となる学校は表1記載のB高等学校である.その中でも当該学校における「総合的な探究の時間」に関するICTの利活用,およびWebを用いた広報活動での利用が主な状況である.

2.7.2 データ収集方法

本事例では「総合的な探究の時間」に関するICTの利活用に関与した第2筆者,およびWeb導入に協力いただいたN教諭にそれぞれ,事例1と同様に表2に示す定型質問項目を用いた半構造化インタビューを15分間,実施した.また,非定型質問項目を表4に示す.

対象者:第2筆者

| 番号 | 質問内容 |

|---|---|

| 1 | 探究学習でパソコンを持ってこない,充電し忘れた生徒への対応方法 |

| 2 | ICTの利用目的意識が全員で統一することが難しいと考えた理由 |

| 3 | 私立高校と公立高校の両方で,ICTの利活用を推進する立場として感じる,最も大きな差 |

対象者:N教諭

| 番号 | 質問内容 |

|---|---|

| 1 | 前の職場でもWebに記事を掲載した経験上,意識していたこと |

| 2 | これまでと今の職場両方を見て,他の教員でウェブサイトへの発信に関心がある人とそうでない人の違い |

| 3 | 教員がこれまで経験がない何かを「自分もやろう」と思う瞬間やきっかけとは何か |

| 4 | 新しい学科の開設に伴い,ICTの活用がさらに求められると思うか |

3.実験結果

本実験では,合計5名,総計120分のインタビューデータ,および有効回答数37件,総計1,577文字のアンケートデータを分析に用いた.

3.1 分析結果

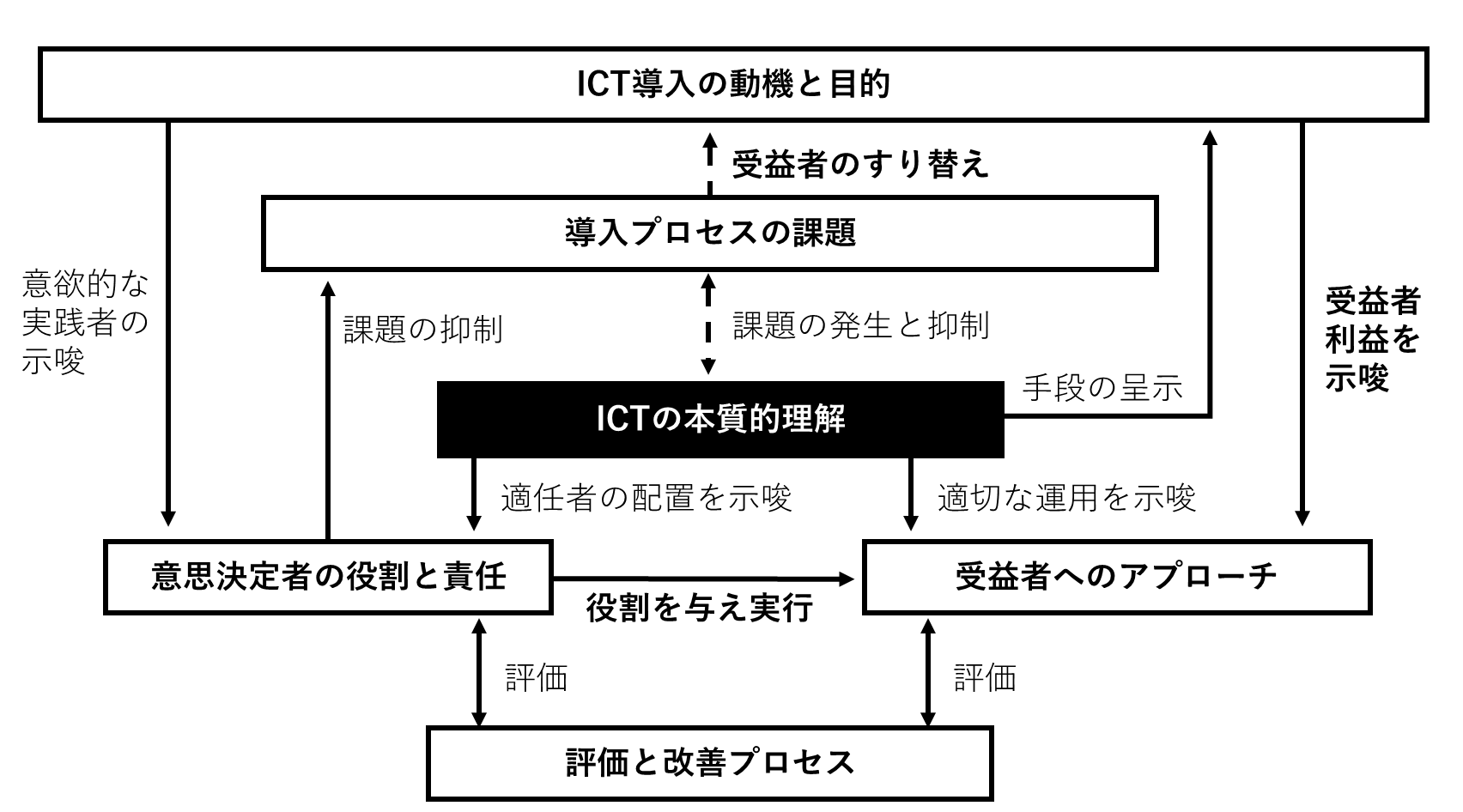

得られたデータの分析結果について,抽出された概念とカテゴリを表5に,結果図を図1に示す.

| カテゴリ | 概念 | 廃止の是非 |

|---|---|---|

| ICT導入の動機と目的 | 技術実践の伝播 | 継続 |

| 生徒らの問題・課題の発掘 | 継続 | |

| 内発的動機による実践誘発 | 継続 | |

| ICTの本質的理解 | ICTを「道具」として認識する | 継続 |

| 目的に対するICT導入の批判的評価 | 継続 | |

| 意思決定者の役割と責任 | 意思決定者による役割の明示化 | 継続 |

| 意思決定者による変革の推進 | 継続 | |

| 受益者へのアプローチ | 受益者の体験価値の創出 | 継続 |

| 制御不可能なカオスの発生 | 継続 | |

| 評価と改善プロセス | 自己評価と外部評価の均衡 | 継続 |

| 導入プロセスの課題 | 目的意識が希薄な技術導入 | 継続 |

| 受益者すり替えの認識 | 継続 | |

| 学校独自の課題 | 潜在的意欲から乖離した実践の空洞化 | 廃止 |

| 導入したICTを用いた発展的な利用検討 | 廃止 |

また「潜在的意欲から乖離した実践の空洞化」「導入したICTを用いた発展的な利用検討」の2つの概念は,それぞれA中学校・高等学校,B高等学校,片方のインタビュー・アンケートの結果でのみ,抽出された.よって,本実験ではこれら2つの概念は学校独自の課題として廃止した.

3.2 ICT導入の意思決定に重要な概念の提案

分析によって得られた概念,カテゴリ,結果図から,筆者らの経験をもとにして,ICT導入の意思決定に重要な概念を判断した.その結果「受益者の体験価値の創出」「意思決定者による役割の明示化」「受益者すり替えの認識」の3つの概念について,プロジェクトごとに明示化できているかが重要だと判断した.

4.考察

4.1 データ分析結果による仮説の検証

本稿の仮説は,ICTが教育機関に定着するまでのプロセスについて,教職員がICTを目的達成に資する手段として認識する思考が重要であり,その認識がICT導入の意思決定に重要な役割を果たすというものであった.分析の結果,この仮説は部分的に支持された.

具体的には「ICTを『道具』として認識する」という概念が,インタビュー中に出現しており,ICT導入の成功に寄与することが確認された.教職員がICTを目的達成への手段として捉え,具体的な課題解決に活用しようとする姿勢が,効果的な導入に繋がる可能性が示唆された.

また,本稿で対象とした異なるレベルのICT導入事例において,同じ概念が現れたことから,ICTの差異に関係なく,本分析で示したような概念が発生することが推測できる.

4.2 データ分析結果による仮説を超えた知見

分析を進める中,当初の仮説では捉えきれない複雑な要因も発見できた.これらの発見はICTが教育機関に定着するまでのプロセスについて,目的達成に資する手段と認識することだけで構成されているのではなく,多層的で複雑なプロセスであることを示唆している.

4.2.1 受益者ニーズ特定の複雑性

「生徒らの問題・課題の発掘」や「受益者の体験価値創出」という概念が示すように,ICT導入におけるニーズの特定と,これを実現するための体験価値の創出は想定以上に複雑であった.特に,真の受益者である生徒のニーズと教職員が認識するニーズとの間にずれが生じる可能性が示唆された.

4.2.2 意思決定者の役割の重要性

学校の管理職等の意思決定者の役割が,特に重要であることが明らかになった.「意思決定者の包括的視点による変革の推進」という概念が示すように,ICT導入の成否は単なる現場レベルの理解だけでなく,学校経営の視点を持つ意思決定者の判断に大きく依存することが分かった.

4.3 ICT導入の意思決定に重要な概念

本稿では,ICT導入の意思決定に重要な概念を3つ提案した.当該概念の理解が欠落していると,意思決定者が誤ったICTの選定や人員配置を実施し,ICTが定着しない可能性が高まることが考えられる.以下に判断に至った理由を示す:

受益者の体験価値の創出:ICT導入の主目的は生徒の学びや体験の向上にある.定量的な成果も重要だが,教職員は生徒自身が意義を感じ,楽しめる技術をより重視する傾向がある.この視点は,ビジネスでは軽視される傾向にあり,教職員主導によるICTの利用推進には不可欠なものである.

意思決定者による役割の明示化:教育機関では,ICT導入の責任者が不明確になる傾向にある.特に公立校では人事異動によりノウハウの定着が困難である.一方,私立校では学校経営陣との連携が重要になる.よって意思決定者と事業者との合意による,明確な責任体制の構築を行うことが,ICT導入の成功と持続的な活用に直結する.

受益者すり替えの認識:外的要因に影響されたICT導入は,真の受益者である生徒のニーズを見落とす危険がある.表面的な導入ではなく,生徒の実際の問題解決や学習体験の向上に焦点を当てた判断が重要である.

4.4 実務への適用例:

事例1:生成AI・メタバースの保健室利用

本稿にて提案した意思決定に重要な3つの概念を事例1に適用し,明示した例を示す:

受益者の体験価値の創出:受益者を「保健室を利用する生徒」に設定する.彼らへのインタビュー・アンケート調査の結果,現場の知見から「暇つぶしになる話し相手が欲しい」「顔を隠して話したい」という,2つの問題の存在を明らかにした.そこで生成AI・メタバースの実証導入の結果,定量的に十分な満足度が得られた上,現場のスタッフが,生徒が「これを使ってみたい」と前向きな意見を発していることを複数回確認できた.

意思決定者による役割の明示化:メタバースは学校の既存業務とはまったく異なる業務である.よって,継続的な利用が可能な教職員を担当者として設置する事を合意した.さらに事業の拡張を可能とするため,意思決定者を含む責任体制を構築した.

受益者すり替えの認識:メタバース導入では学校が受益者となり,最新技術の導入によるイメージアップが主目的となる可能性がある.事業を進める中で華やかなバーチャルイベントの開催や,業界の有名人を起用したPR活動に多くの予算・時間を割り当て,本来の受益者である生徒のニーズから乖離する危険性があることを認識した.

4.5 他業界への適応例:

非営利組織のICT導入プロジェクト

本稿で得られた知見は,教育機関以外の分野,特に売上や利益等の定量指標が適用しにくい組織へのICT導入プロセスにも応用可能である.具体的には,行政機関や非営利組織等が該当する.ここでは,社会課題解決を目的とするNPOにおけるICT導入プロジェクトを想定して例を示す:

受益者の体験価値創出:受益者を「NPOの支援対象者」と設定する.支援対象者へのインタビューやフィールド調査から「支援の進捗状況をリアルタイムで知りたい」「匿名で相談したい」という2つの主要なニーズが明らかになった.これを受け,ブロックチェーン技術を活用した支援状況追跡システムと,チャットボットによる匿名相談サービスを導入した.実証実験の結果,支援対象者の満足度が大幅に向上し,NPOスタッフも支援対象者の積極的な関与を複数回確認できた.

意思決定者による役割の明示化:ICT導入はNPOの既存の活動とは異なる専門性を要する.そのため,技術に精通したプロジェクトマネージャーを外部から登用し,継続的な運用を可能にする体制を構築した.さらに,NPOの理事会メンバーを含む運営委員会を設置し,定期的に進捗を確認し,戦略的な意思決定を行う仕組みを整えた.

受益者すり替えの認識:ICT導入により,NPOの活動の可視化や効率化が進み,支援者や助成団体への広報が容易になる可能性がある.しかし,この過程で最新技術の導入自体が目的化し,データ収集や分析に過度に注力するあまり,本来の支援活動が疎かになる危険性があることを認識した.

5.結論

本稿では,ICTが教育機関に定着するまでのプロセスについて,ICT導入の意思決定に重要な情報を明らかにするため,M-GTAの手法を参考に,事例ごとのインタビュー・アンケートから得られたデータの言語化と構造化による分析を実施した.分析により「ICTの本質的理解」というコアカテゴリに従った「ICT導入の動機と目的」「意思決定者の役割と責任」「受益者へのアプローチ」「導入プロセスの課題」「評価と改善プロセス」という6つのカテゴリが,導入プロセスに関連することが明らかとなった.また,筆者らの経験から得られたプラクティスとして「受益者の体験価値の創出」「意思決定者による役割の明示化」「受益者すり替えの認識」の3つの概念が特にICT導入の意思決定に重要な概念だと判断した.

本稿の成果により,読者が実践する教育現場へのICT導入・利活用について,より包括的かつ実践的な知見を提供し,成果創出に貢献する.

5.1 本稿の限界と今後の課題

本稿では,事例から得られたデータを用いているため,分析手法の参考としたM-GTAが目指す論理的飽和性の達成には至っていない.よって,ストーリーラインを構成するための交絡因子,媒介因子の存在は十分に考えられる.今後,より複数の学校や教職員,ICT導入事業者との対話を通じ,モデルの妥当性と有用性の検証と改善や,教育現場での実践に即した言葉遣い・表現への調整を実施することが求められる.

また,M-GTAはインタビューを対象とする手法だが,本稿ではアンケートの自由記述回答にも範囲を広げている.この点について,正確な手法の実践とは性質が異なるものであることは注意されたい.

本稿の研究・実験の実施にあたり,貴重な意見を頂戴したA中学校・高等学校,およびB高等学校の教職員の方々に感謝申し上げる.九州大学大学院 上田拓実さんには,論文執筆において,適格な助言をいただいた.本稿の一部は「公益財団法人ひと・健康・未来研究財団」の助成を受けたものである.ここに記して謝意を表す.

参考文献

- 1)文部科学省:GIGAスクール構想の実現について,Retrieved Sep. 15, 2024, https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_00001.htm

- 2)文部科学省:学校DX戦略アドバイザーについて(令和6年度),Retrieved Sep. 15, 2024, https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_02715.html

- 3)文部科学省:教員のICT活用指導力チェックリスト(2018).

- 4)文部科学省:令和5年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果(2024).

- 5)露口健司:教員のICT活用不安と抑鬱傾向,学校改善研究紀要,Vol.4, pp.1-16 (2022).

- 6)葛上秀文 他:育成指標に基づく管理職研修の現状と課題(2),(独)教職員支援機構,pp.6-20, (2021).

- 7)久保田史子:教育機関でのICT活用例,電子情報通信学会,通信ソサイエティマガジン,Vol.13, No.2, pp.126-130 (2019).

- 8)飯吉 透:高等教育2050に向けた展望,高等教育研究,Vol.24, pp.11-31 (2021).

戸簾隼人(学生会員)

tomisu@ieee.org

(一社)インパクトラボ 理事(IT・評価・分析担当).滋賀大学大学院データサイエンス研究科に在学.学部時にインパクトラボを共同設立.教育機関や行政に向けたデータ分析や評価基準策定に関する事業に携わる.専門はIoTデータサイエンス,CPS,XR.著書に『地味にすごい探究学習のはじめかた・すすめかた』(共著,紫洲書院)がある.現在,日本アイ・ビー・エム(株)に所属し,データサイエンティストとして従事.

上田隼也

jueda@impactlab.jp

(一社)インパクトラボ 代表理事.熊本県益城町出身.立命館大学生命科学部卒業.大学在学中にSDGsの文化祭を体現した「Sustainable Week」を立ち上げ,後継団体としてインパクトラボを設立.滋賀県内外の高校にて,総合的な探究の時間の教員やアドバイザーを担う.著書に『SDGs表現論-プロジェクト・プラグマティズム・ジブンゴト-』(共著,海竜社)がある.

サトウタツヤ

satot@lt.ritsumei.ac.jp

立命館大学総合心理学部教授.博士(文学 東北大学).東京都立大学,福島大学を経て立命館大学に.文学部助教授,教授を経て2016年より現職.専門は文化心理学,質的探究,心理学史.著書に『質的研究法マッピング』(共著,新曜社),『TEMではじめる質的研究』(編著,誠信書房)などがある.

山中 司

yaman@fc.ritsumei.ac.jp

立命館大学生命科学部教授.2011年慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科博士課程修了.博士(政策・メディア).立命館大学生命科学部准教授を経て2018年より現職.専門は応用言語学,言語哲学(プラグマティズム),英語教育政策.著書に『プラグマティズム言語学序説:意味の構築とその発生』(共著,ひつじ書房),『プロジェクト発信型英語プログラム:自分軸を鍛える「教えない」教育』(共著,北大路書房)などがある.

採録決定:2025年5月8日

編集担当:斎藤彰宏(日本アイ・ビー・エム(株))