西部ガスグループネットワークの再構築

~安全・快適・低コストなネットワーク環境をめざして~

西部ガスホールディングス(株)(以下,SGHD)の情報システム子会社である西部ガス情報システム(株)(以下,当社)は,SGグループネットワーク(以下,SGネットワーク)の再構築プロジェクトを『安全』『快適』『低コスト』をテーマに立ち上げた.

従来のSGネットワークは,当社を通信の中核として各拠点と接続し運用してきた.結果,通信トラフィックが当社に一極集中し,通信遅延が発生する課題があった.さらにMicrosoft365のSGグループ展開やクラウド活用の促進が予定されており,通信トラフィックの増加対応も必要となった.

SGグループは公共インフラであるガス事業を主体としており,供給や保安など重要かつ緊急を要する業務があるため,SGネットワークの再構築は,ガス事業業務への影響を最小限に抑えながら構築した.

2023年2月に再構築プロジェクトが完了し,現在も安定したSGネットワークの提供を継続している.

本稿では,いかにしてガス事業業務への影響を最小限に抑えながら『安全』『快適』『低コスト』のテーマに沿って,どのように課題を解決しSGネットワークの再構築を行ったかを論述する.

※本稿の著作権は,著者に帰属します.

1.ネットワーク再構築への道

当社は,九州に拠点を置く西部ガスホールディングス(株)(以下,SGHD)の情報システム子会社である.エネルギーとくらしの総合サービスを展開する西部ガスグループ(以下,SGグループ)に通信ネットワーク設備を含むICT分野をサービス提供している.

業務への影響を最小限に抑えながら,どのように課題を解決し,SGグループネットワーク(以下,SGネットワーク)の再構築を行ったかを本稿で論述する.

1.1 再構築の背景

2021年9月,日本政府はデジタル庁を新設し,国全体でデジタル化を推進する方針を打ち出した.この動きにより,各企業はデジタル技術を活用した新たなビジネスモデルを導入し,お客さまだけでなく従業員にも大きな変革をもたらしている.

SGグループでは,2019年から「デジタル技術を活用してグループ全体の競争力を強める」という戦略を打ち出し,お客さま価値の最大化と業務効率化に向けたデジタル化を推進してきた.

SGグループは,デジタル化に取り組む中でSGネットワークに接続している端末の増加,クラウドサービス利用の拡大,動画などの大容量ファイルのデータ転送が増え,通信トラフィックが年々増加している.それに伴い,ネットワーク遅延が発生し,SGグループの業務効率や生産性に影響を与えることがあった.さらに,Microsoft365のSGグループ展開が予定されており,今後も通信トラフィックの増加が見込まれているため,通信品質改善の対策が必要になった.

SGグループは事業に関する重要情報や多数の顧客情報等の個人情報を保有しており,これらの情報がサイバー攻撃などによる外部への情報漏洩や改ざんされた場合,SGグループの事業に重大な影響を与え,社会的信用が低下する.そのような事態を防ぐために情報セキュリティ対策の重要性が高まっていた.

従来のSGネットワークは,SGグループの利用状況に応じて回線の拡張やセキュリティ対策を都度実施してきたが,これらの背景を踏まえ,事業活動によって蓄積されるさまざまなデータや最新のデジタル技術を活用するために抜本的な見直しが必要となった.

2.プロジェクトの立案

2021年6月に本プロジェクトの社内ワーキンググループを立ち上げ,SGネットワーク再構築の検討に着手した.2022年2月にSGHDならびに当社の経営層に対して計画概略の説明,2022年7月に実行計画の立案,承認後,本プロジェクトを開始した.

2.1 目的・目標

「今後のデジタル化に対応したSGネットワーク基盤の再構築」を目的に掲げ,目標として「安全・快適・低コストなネットワークをめざす」こととした.

2.2 SGネットワーク構成(再構築前)

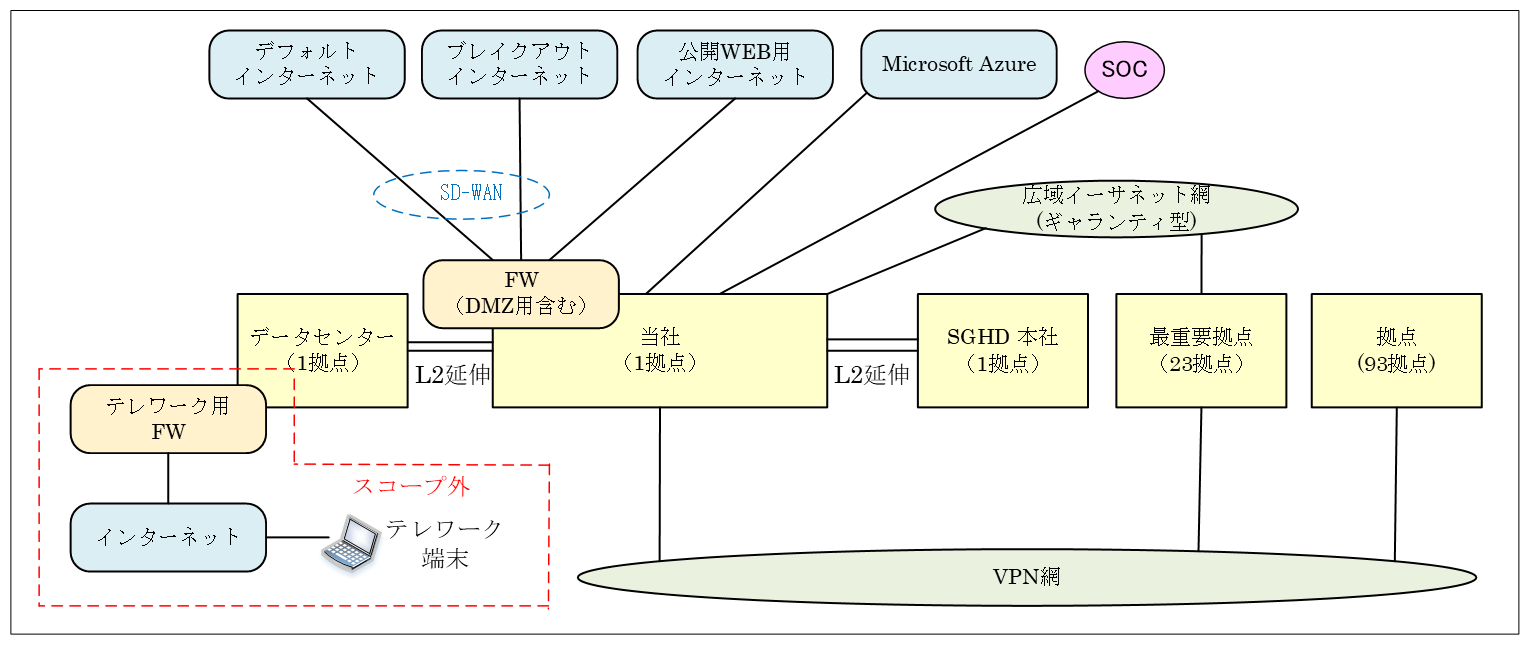

当社を中心にSGグループの各拠点が接続され,「図1 SGネットワーク(再構築前)」のように,インターネットなどの外部接続は当社を必ず経由していた.

2.3 課題

SGグループのネットワーク再構築において,目的・目標を達成するためには,以下の課題が存在した.

- 快適:通信品質改善

- 安全:セキュリティ強化

- 低コスト:コスト削減

- その他:業務影響の最小化(切り替え時)

2.3.1 通信品質改善

デジタル化に対応するには,通信品質改善は課題の1つであった.

従来のSGネットワークは,当社を中心としたネットワーク構成のため,通信トラフィックの集中によるネットワーク遅延の発生やMicrosoftセキュリティ更新プログラムのリリース日(毎月第2水曜日または第3水曜日)などにインターネットの通信速度が低下し,業務に支障をきたすことがあった.また,回線帯域の増速などの変更が柔軟に行えないという課題も存在していた.

2.3.2 セキュリティ強化

サイバー攻撃等の脅威が高まる中,セキュリティ強化は課題の1つであった.

再構築のタイミングで,当社内で不備があったSecurity Operation Center(以下,SOC)の運用を見直し,強化する必要があった.再構築前のSOCは,通信ブロックなどのログを集計したセキュリティレポートが定期的に提出されるのみであり,リスク管理が十分ではなかった.

2.3.3 コスト削減

本プロジェクトの実施にあたり,現行運用費用からのコスト削減は課題の1つであった.

効率的な運用を実現しつつ,コストを削減することが求められた.

2.3.4 業務影響の最小化

SGグループは,さまざまな業務システムを利用して,ライフラインとなるガスを24時間365日提供している.そのため,切り替え作業時の業務影響の最小化が移行課題の1つであった.

2.4 再構築スケジュール

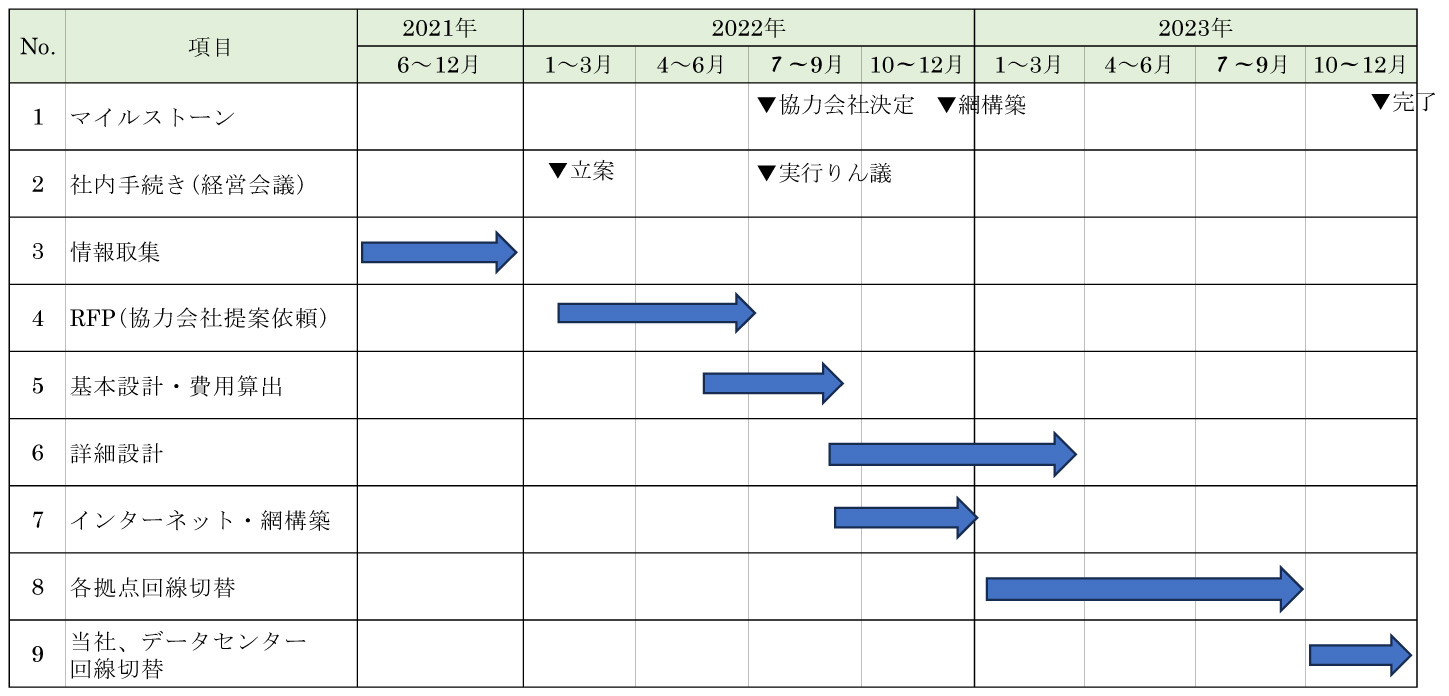

SGネットワーク再構築プロジェクトは,2023年12月末を完了予定として,2022年7月に本プロジェクトを開始した.スケジュールの詳細については,「図2 プロジェクトスケジュール」参照.

3.検討

「2.3.課題」を解決するために以下の内容を検討した.

3.1 通信品質改善

従来のSGネットワークは,当社を中心としたネットワーク構成であるため,通信トラフィックが集中する要因となっていた.その要因を解決するためにネットワークの中心拠点を設けないフルメッシュ型のネットワーク網であることとした.

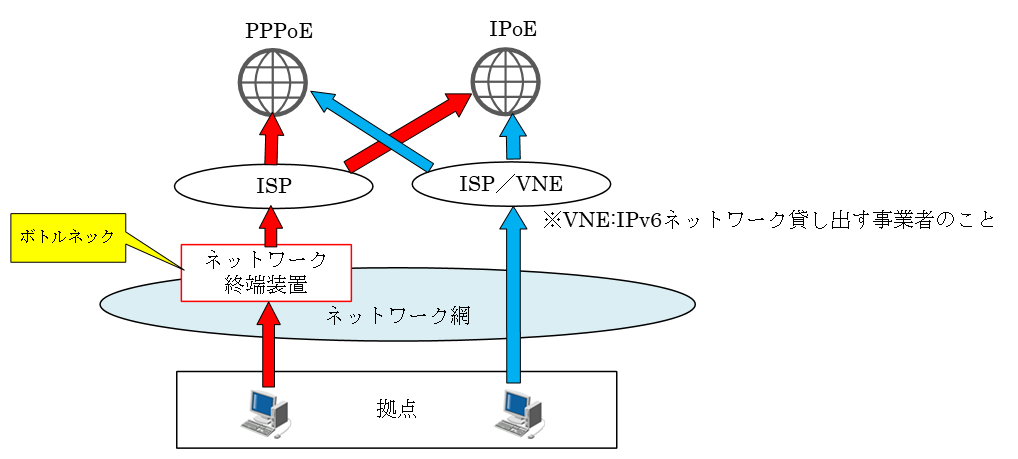

従来のSGネットワーク拠点の回線接続方式は,PPPoE(Point-to-Point Protocol over Ethernet)接続を採用していた.PPPoE接続は,イーサネット上でPPP(Point-to-Point Protocol)を使用する技術であり,電話回線の技術をLANに応用し,IDとパスワードで認証して通信を行う.PPPoE接続はインターネットサービスプロバイダ-(ISP)に接続時に,ネットワーク終端装置を経由する.

Microsoftセキュリティ更新プログラムのリリース日やインターネット利用者が集中する時間帯は,ネットワーク終端装置が混雑して通信のボトルネックとなるため,通信速度が遅くなる原因となっていた.従来のSGネットワークでもPPPoE接続の通信遅延が原因と思われる事象が度々発生し,SGグループ全体の業務効率や生産性に影響を与えた.

その事象を解決するためにネットワーク終端装置を経由しないIPoE(IP over Ethernet)接続方式を採用することとした.PPPoE接続とIPoE接続の違いについては,「図3 PPPoE接続とIPoE接続」参照.

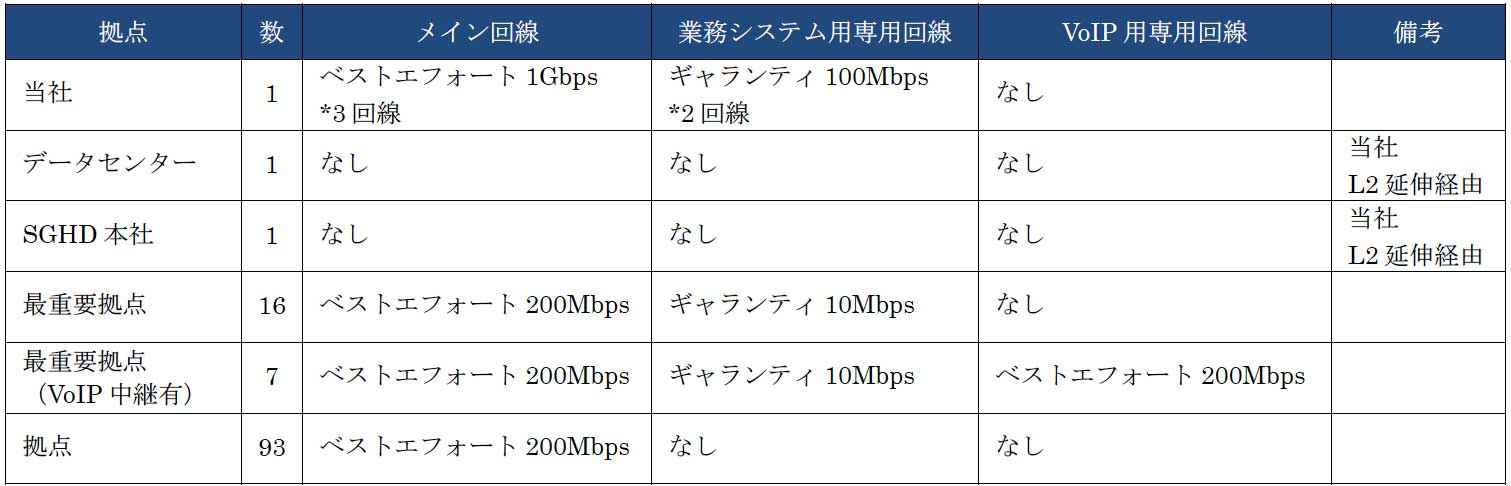

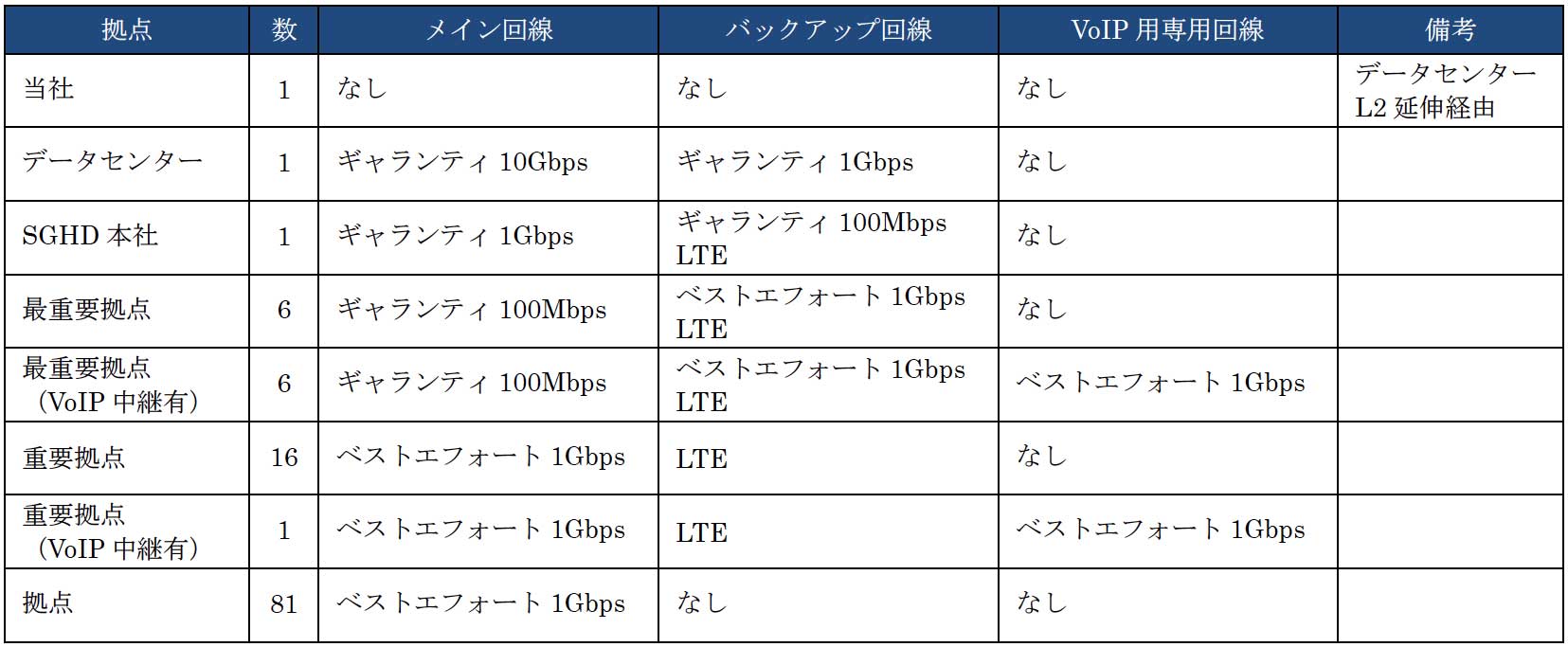

快適で低コストなSGネットワーク基盤を実現するために「表1 インターネット回線一覧(再構築前)」と「表2 拠点アクセス回線一覧(再構築前)」に記載された回線の見直しを行った.拠点の重要度を再評価し,重要度に応じて回線の通信帯域を変更することとした.

また,SGHDの要望により重要拠点には有線回線が切断された場合に備えて,モバイル通信で利用可能なLTE回線を導入することとした.

※最重要拠点(当社含む)は,業務システム用やVoIP用の専用回線を設けている.

※最重要拠点(当社含む)は,業務システム用やVoIP用の専用回線を設けている.従来のSGネットワークでは,クラウドサービスの利用拡大に伴い,インターネット向けの通信トラフィックが増加しており,今後もこの傾向が続くと予想した.この通信トラフィックの増加により通信速度が遅延し,業務に大きな影響を及ぼす可能性があった.この問題を解決するために,Microsoft365ならびにMicrosoft Azureなどの信頼性の高いクラウドサービスへの通信について,ファイアウォール(以下,FW)を経由せずにSGネットワーク網から直接アクセスできる仕組みにすることとした.検討の過程で,各拠点からMicrosoft365ならびにMicrosoft Azureなどの信頼性の高いクラウドサービスに直接アクセスできるローカルブレイクアウトの方法も検討した.

しかし,この方法を実施するには,各拠点にローカルブレイクアウト用の機器や回線を準備する必要があり,セキュリティの維持管理にも負担がかかることから,SGネットワーク網からブレイクアウトできることとした.

ネットワークのパフォーマンスと安全性を向上させるためにすべての回線トラフィックを見える化するようにした.トラフィックの傾向や状態を把握することにより,ネットワークのボトルネックを特定し,異常なトラフィックを早期に検出することで,不正アクセスやサイバー攻撃のリスクを軽減することができる.また,障害が発生した場合,トラフィックを分析することで,迅速に原因を特定し,問題解決の手助けとなる.なお,トラフィックの使用状況を見える化することで不要なコストを削減し,リソースの最適な配分が可能になる.このように回線トラフィックの見える化はネットワークの最適化,セキュリティの向上,トラブルシューティング,コスト管理において重要な役割を果たすことにつながる.

SGネットワーク網内や重要拠点の回線ならびにインターネット接続用回線は,冗長化構成とし耐障害性を強固にすることとした.冗長化構成にすることでSGネットワークの一部に障害が発生した場合は,別経路で通信を継続することが可能となった.これにより,SGネットワークの信頼性と耐障害性が向上し,サービスの中断を最小限に抑えることができる.

3.2 セキュリティ強化

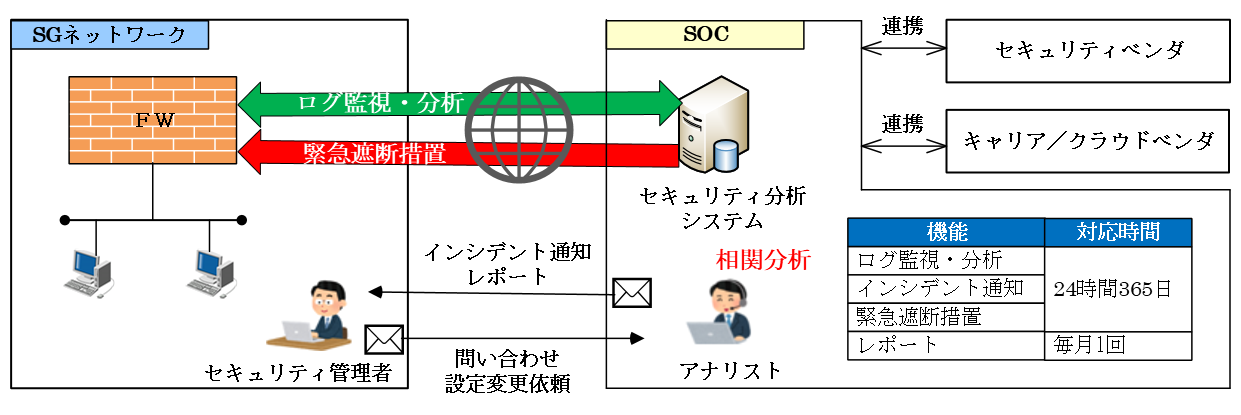

SOCサービスは,SGネットワークとインターネットの境界部分に設置しているFWのログと脅威情報を蓄積したデータを元に相関分析し,その結果を利用して判定された重大度に従って,遮断措置を行うサービスであることとした.

また,インシデント通知状況・遮断措置状況・検知状況を毎月レポートとして提出されるサービスを選定することとした.

3.3 コスト削減

SGネットワーク再構築プロジェクトの立案時点で,再構築前と後の10年総費用を比較すると,再構築後の方が大幅に費用増となった.本プロジェクトを進めるにあたり,再構築前より10年総費用を減額させることが必須要件となった.そのため,「3.1 通信品質改善」に記載したように,拠点の重要度を再評価し,回線種別を見直すことでコスト削減を検討した.また,複数社に対してコスト条件を必須としたRFPを元に提案を依頼し,さらにコストを削減するための検討も行った.

FWやルータの管理・運用を委託する(マネージド化)ことにより,ハードウェアの購入,保守,アップデートのコストがマネージドサービスに含まれる.その結果,コストを一定に抑えることが確認できた.このようにして総費用の削減を実現しながら,通信品質の改善を行うように検討した.

3.4 業務影響の最小化

SGグループは公共インフラであるガス事業を主体としており,24時間365日稼働するガスの供給・保安業務など,重要かつ緊急を要する業務を行っている.SGネットワークの再構築は,業務への影響を最小限に抑え,再構築作業時に障害や災害が発生した場合,迅速に切り戻しできる再構築作業手順を検討した.

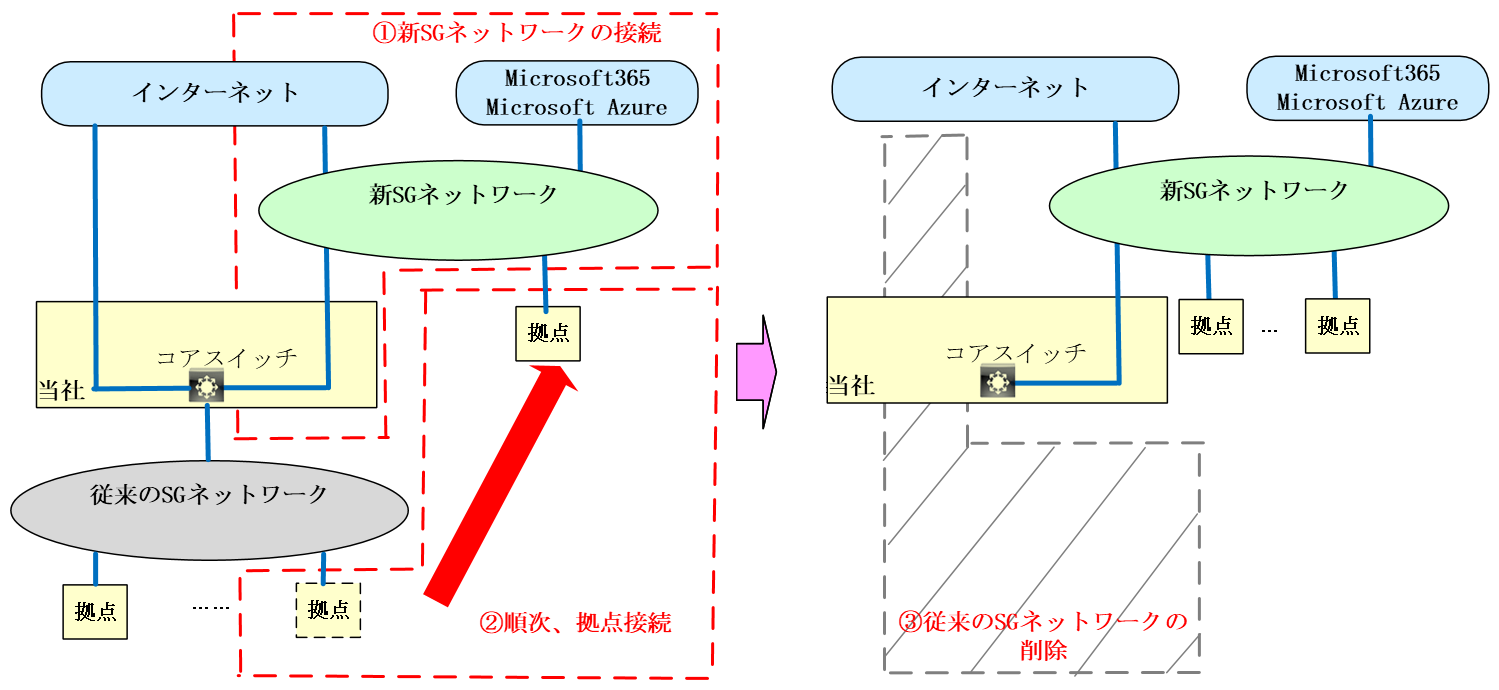

次のような切り替え手順とすることとした.これにより,影響範囲の最小化,影響時間の短縮,従来環境への切り戻し作業を可能にした.

【切り替え手順】

- ① 新SGネットワークと当社を接続

- ② 各拠点と従来のSGネットワークを切り離し,各拠点と新SGネットワークを接続

- ③ 全拠点のネットワーク切り替えが完了後,従来のSGネットワークを削除

- ※切り替えイメージは,「図4 SGネットワーク切り替えイメージ」参照.

影響範囲の最小化,影響時間の短縮,従来環境への切り戻し作業を考慮した結果,要所でリハーサルを実施し,手順書の確認や切り替え時間の把握,障害が発生した場合の現象を把握し,原因解決に努めた.

本番の切り替え時については,お客さまと十分なコミュニケーションを取り,可能な限り業務へ支障を与えない時間帯で切り替えを実施することとした.また,ガスの供給・保安業務を行っている拠点では,テレワーク用の環境を準備し,切り替え対象拠点のSGネットワークが切断されても影響がないように対策を行った.

このように本プロジェクトは,綿密な計画と準備を行うことで,SGネットワーク再構築を成功させるための万全の体制を整えた.

4.ステークホルダーへの説明や合意

本プロジェクトの実施について,ステークホルダーであるSGHDの情報システム管理部門や当社の経営層に対して,本プロジェクトを行う目的や背景,期待される効果,リスクとその対策,コスト,スケジュール,構築体制などを詳細に説明した.

その過程で,ステークホルダーからの意見や懸念点を収集し,それらの対策を講じることで合意を得た.さらに,切り替え手順を整理し,作業当日のタイムスケジュールやシステム利用停止時間について,システムオーナーや各拠点の担当者に説明し,合意を得て進めた.

特に,ガスの供給・保安業務を行っている拠点に対しては,より詳細にタイムスケジュールを作成し,念入りに対策を講じた.これらのステークホルダーやシステムオーナー,各拠点の担当者への説明や合意を通じて,本プロジェクトをスムーズに実施した.

5.西部ガスグループネットワークの設計・構築

「3.検討」の内容を要件として,以下のように設計し,構築した.

5.1 通信品質改善

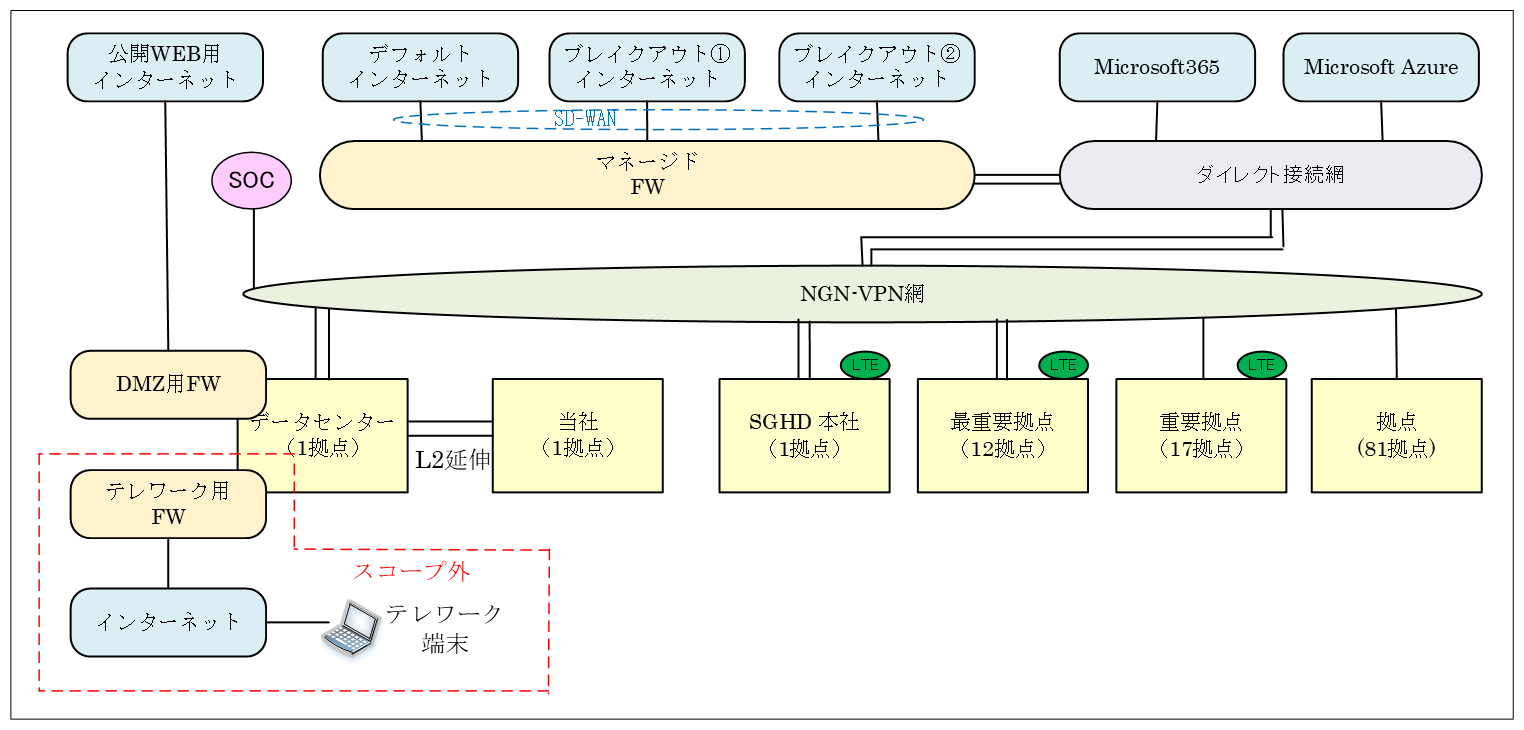

当社を中心とした従来のSGネットワークから,「図5 SGネットワーク(再構築後)」のようなネットワーク網を中心としたSGネットワーク(NGN-VPN網)に変更することで,当社が通信のボトルネックポイントにならないように設計・構築を行った.また,Microsoft365ならびにMicrosoft Azureのような信頼性の高いクラウドサービスへの接続は,FWを経由せずにセキュアな接続が可能なダイレクト接続サービスを利用することとした.

ダイレクト接続サービスを利用することで,通常のインターネット接続とは異なる通信経路を使用するため,用途別トラフィックなどの維持管理が容易になる.将来的には,ダイレクト接続サービスで他のクラウドサービスも利用することが可能となった.

NGN-VPN網とダイレクト接続網は,ルーティングプロトコルであるBGPを利用して,通信経路が定義される.ネットワーク網内の回線や通信機器は,冗長化構成としており,障害時には,自動的に通信経路が切り替わる設計とした.

FWは,デフォルトインターネット接続などに利用するマネージドFWをクラウド上に構築し,公開Web用として利用するDMZ(DeMilitarized Zone)用FWをデータセンターに設置することとし,それぞれを冗長化構成で構築した.なお,マネージドFWならびにDMZ用FWは,マネージド契約・保守契約を締結することでバージョンアップ作業や機器故障時の対応の負荷軽減を図った.

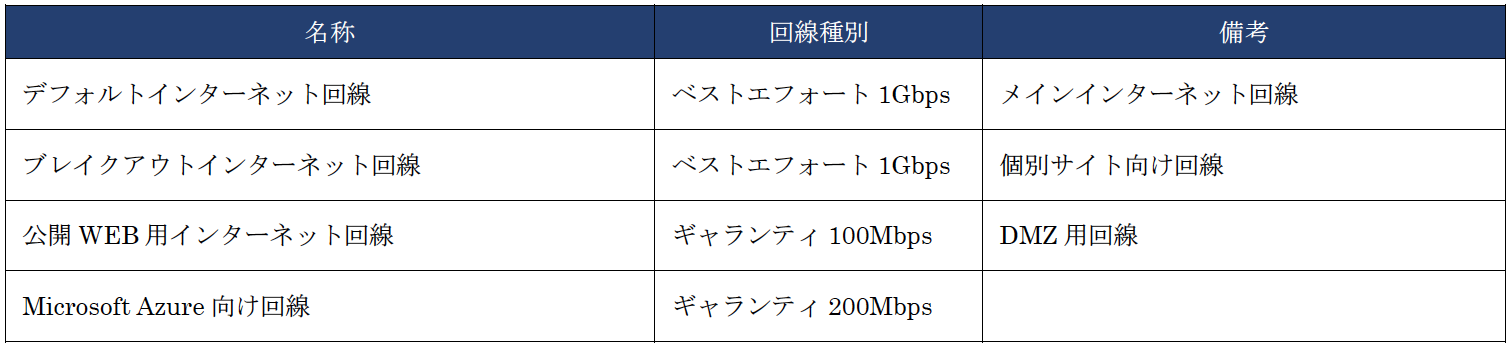

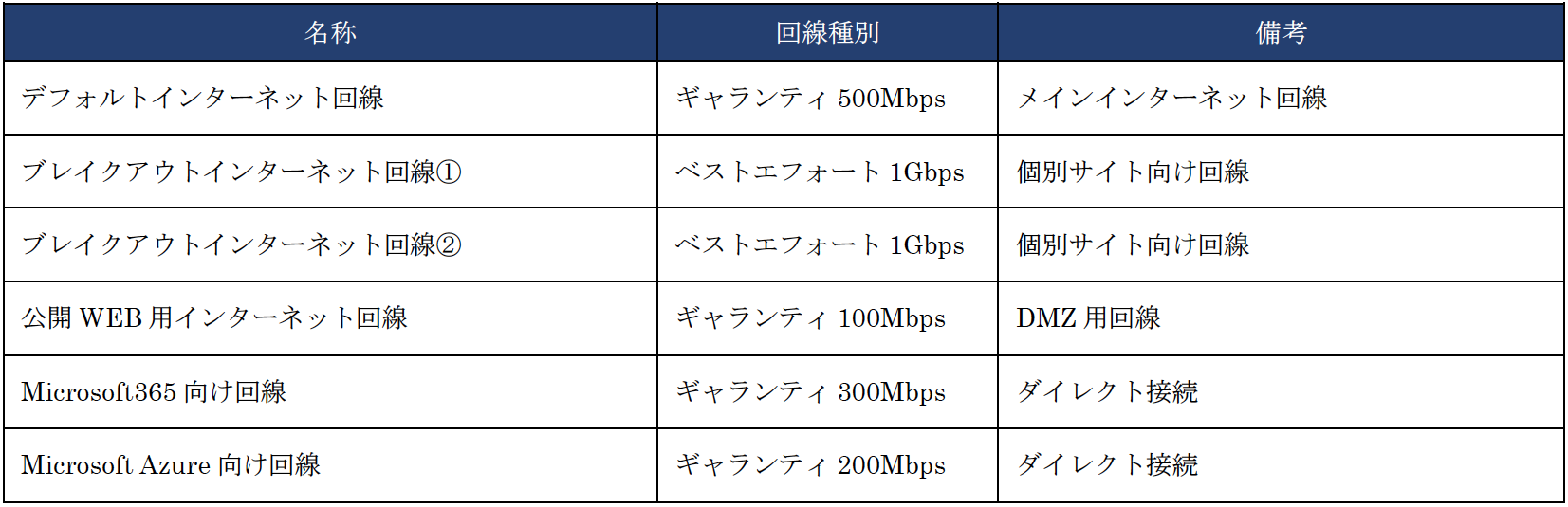

インターネット回線は,「表3 インターネット回線一覧(再構築後)」のように設計・構築した.デフォルトインターネット回線については,ベストエフォート1Gbpsからギャランティ500Mbpsに変更することで,必要な回線の通信帯域が確保され,安定性や信頼性が向上するように設計した.

また,ブレイクアウトインターネット回線を1回線増設し,アカウント増加予定であるMicrosoft365用のダイレクト接続を準備することで,デフォルトインターネット回線にかかるトラフィック負荷の分散を行った.

各拠点の業務重要度を再評価することで回線種別・回線構成の見直しを行った.アクセス回線は,「表4 3拠点アクセス回線一覧(再構築後)」のように設計・構築した.

※拠点はメイン回線のみとし,それ以外はメイン・バックアップ回線を設ける.

※拠点はメイン回線のみとし,それ以外はメイン・バックアップ回線を設ける.5.2 セキュリティ強化

SGネットワークで採用するセキュリティ対策は,「図6 SOCサービス」構成のサービスを選定した.

本プロジェクトで選定したSOCサービスでは,最新の脅威情報データベースを活用したセキュリティ分析システムやアナリストの知見を駆使して,FWのログを多角的な視点で相関分析することが可能である.これにより,早期に潜在的な脅威を発見できるようになった.

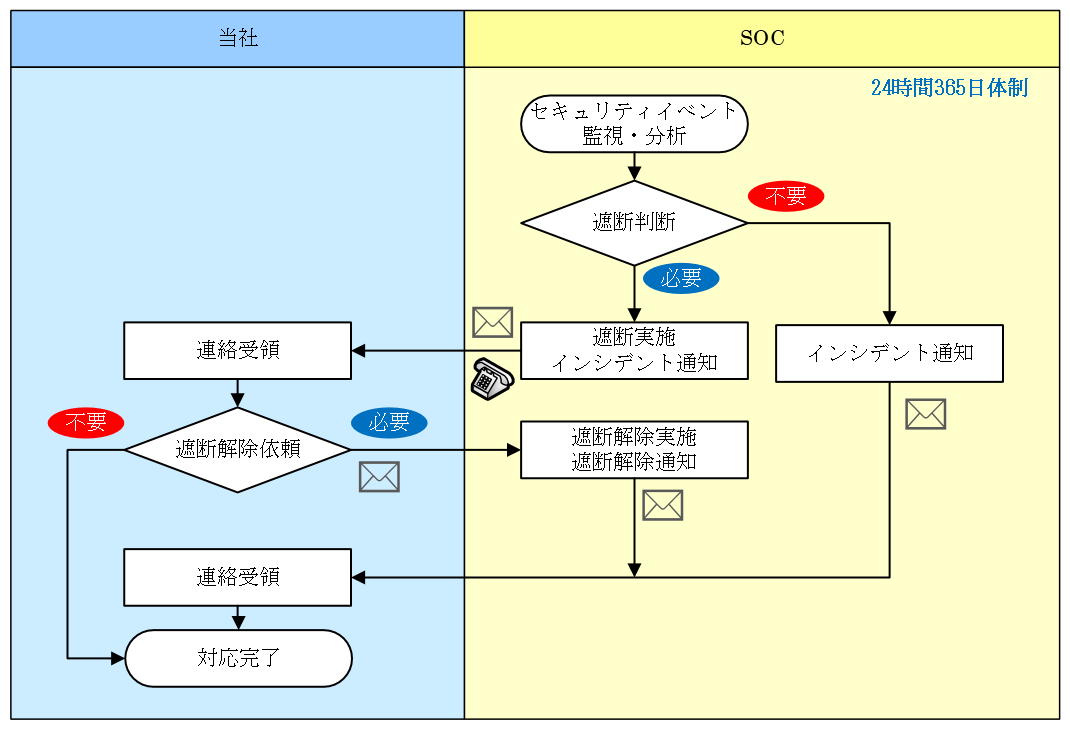

SOCサービスは,24時間365日体制でセキュリティログの監視と分析を行い,重大なインシデントが発生した場合には,即時に当社のセキュリティ管理者に通知される.これにより,迅速なインシデント対応が可能となり,セキュリティの影響を最小限に抑えることができる.また,セキュリティインシデントの被害拡大を防止するために,「図7 遮断実施フロー」に従って,セキュリティリスクの疑いがある通信を遮断する措置が実施される.

このSOCサービスの選定により,監視ならびに分析の機能が大幅に強化され,セキュリティ体制が向上することで迅速かつ効果的なセキュリティ対応が可能となり,SGグループの安全性を向上させることができた.

また,セキュリティ維持管理を行う当社においては,セキュリティ管理者や担当者のインシデント対応負荷を大幅に軽減させることができた.

6.構築作業の反省点

本プロジェクトにおいて,いくつかの予期せぬ問題が発生した.その中の2件を記述する.

6.1 事例1:インターネット回線切り替え

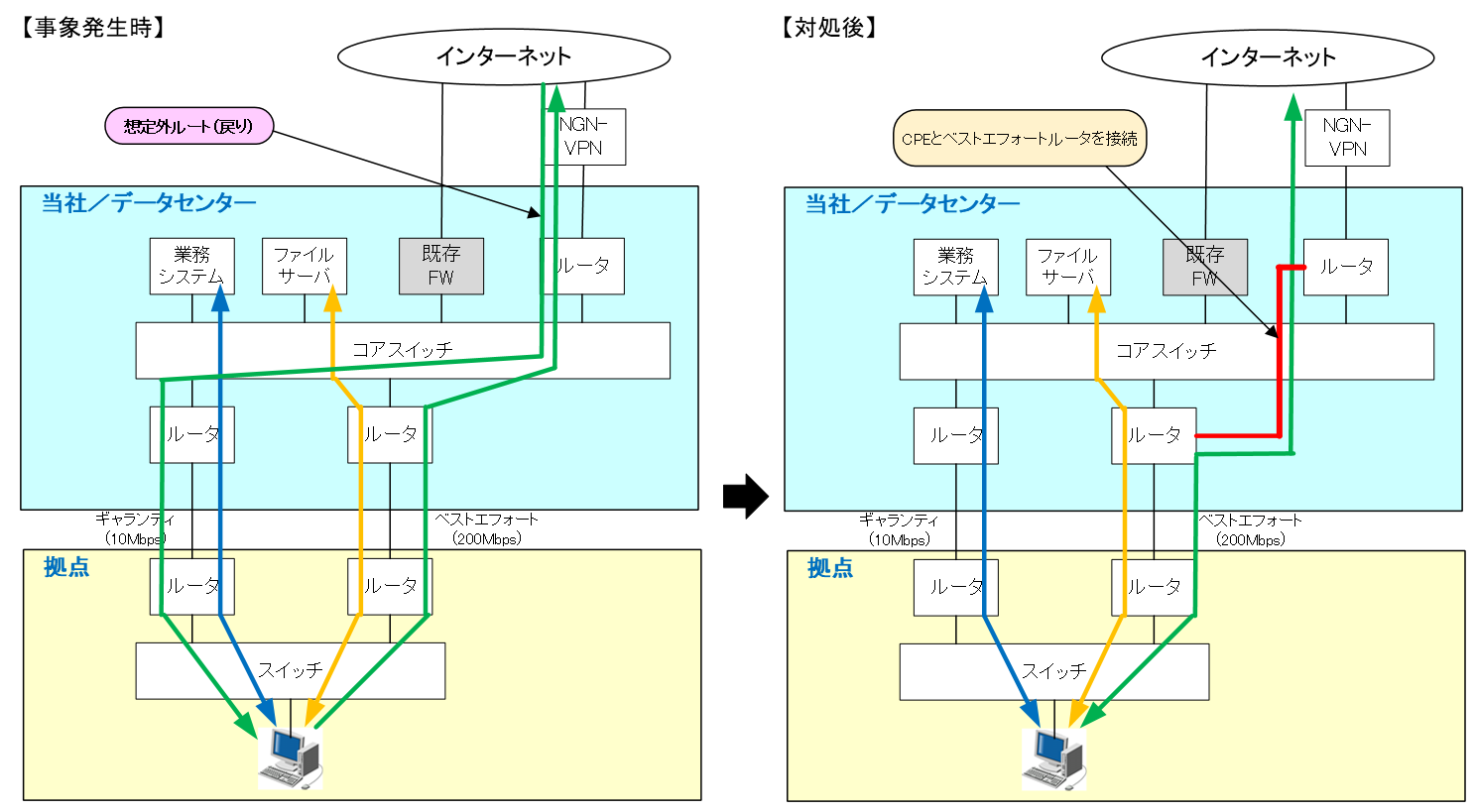

拠点ネットワークを従来のSGネットワークのままにしつつ,インターネットの経路のみを切り替える作業において,行きの経路は想定の経路を通ったものの,戻りの経路が想定外の経路を通る事象が発生した.

その結果,回線の通信帯域が10Mbpsの経路を通ることになり,通信速度が遅くなる事象が発生した.原因は,戻りの経路を考慮していなかったことであった.

対処法として,拠点のネットワークの切り替えが完了するまでの間,戻り経路を新たに設けた.その結果,想定通りの経路になった.

経路イメージについては,「図8 インターネット切り替え時の通信経路」参照.

この経験を通じて,ネットワーク再構築における経路設計の重要性を再認識し,今後のプロジェクトにおいても同様の問題が発生しないよう,細心の注意を払うこととした.

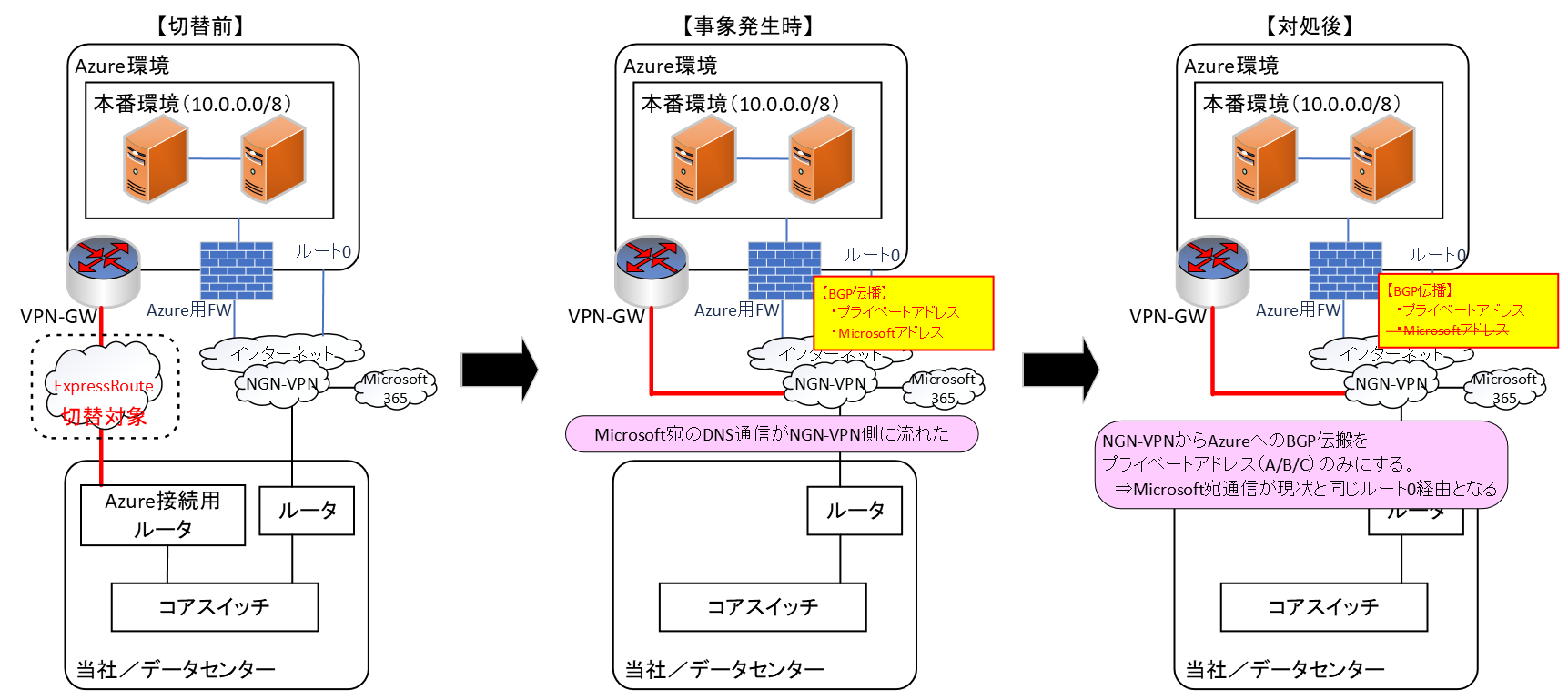

6.2 事例2:Microsoft Azureダイレクト接続切り替え

Microsoft Azureへの通信をダイレクト接続への切り替え作業において,Microsoft Azure上にある一部の業務システムが利用できない事象が発生した.原因は,Microsoft Azure上に構築しているDNS(Domain Name System)サーバのデフォルトルート設定であった.

当社では,DNSサーバのデフォルトルートはMicrosoft Azure上に構築しているFWを経由させる設計基準を設けている.しかし,DNSサーバ構築当初からデフォルトルートが設定されていなかったため,Microsoft Azureのデフォルトルート(ルート0)がDNSサーバのデフォルトルートとなっており,設計基準外の通信経路を経由していた.

本来であれば,DNSサーバのデフォルトルートをMicrosoft Azure上に構築しているFWに変更することで事象は解決する.しかし,DNSサーバの設定変更やその他サーバのデフォルトルートの確認は,本プロジェクトメンバーの範疇外であったがため,別途,本プロジェクト内で解決できる手段を検討する必要があった.

検討の結果,Microsoft Azureのダイレクト接続において,SGネットワークからの経路情報はプライベートアドレス(クラスA/B/C)のみ伝播するように設定することにした.この対応により,Microsoft Azureのダイレクト接続後においても,Microsoft Azure上の業務システムの利用が再び可能となった.

Azure接続切り替えイメージについては,「図9 Azure接続切り替え」参照.

本事例により,本プロジェクトの納期が遅れる原因になったが大きな影響もなく無事に完了した.

本プロジェクトメンバーが直接設定を変更することができない状況でも,代替手段を検討し,実行することで問題解決力が高まった.

7.プロジェクトの評価

本プロジェクトの品質・コスト・納期を以下のように評価した.

7.1 通信品質改善

Microsoft365ならびにMicrosoft Azureへのダイレクト接続により,信頼性と効率性が大幅に向上した.これにより,クラウドサービスへのアクセスがより迅速かつ安全になり,業務の生産性が高まった.さらに,SGネットワーク内で冗長化構成を取り入れることで,障害時には自動的に通信経路が切り替わるようになり,ネットワークの安定性と信頼性が確保された.この結果,業務の継続性が大幅に向上し,予期せぬ障害による業務停止のリスクが軽減した.

従来のSGネットワークで採用していたPPPoE接続からIPoE接続に変更したことも大きな改善点であった.これにより,Microsoftのセキュリティ更新プログラムのリリース日やインターネット利用者が集中する時間帯における通信遅延が解消された.お客さまからも,これらの改善に対して非常に高い評価をいただいており,通信の安定性と速度が向上したことに対する喜びの声が寄せられた.

これらの取り組みにより,ネットワークの信頼性と効率性が大幅に向上し,業務の継続性が確保されただけでなく,顧客満足度も大きく向上した.

7.2 セキュリティ強化

今回,セキュリティ強化のために選定したSOCサービスは,当社のセキュリティ責任者から高く評価され,今や欠かせない存在となっている.

高く評価されている点は,SOCサービスの対応時間が非常に早く,不審な通信が発生した場合は,SOCサービスから即時,通知が届く.これにより,潜在的な脅威に対して迅速に対応することが可能となり,セキュリティリスクを最小限に抑えることができることである.また,SOCサービスは自動で不審な通信を検知し,遮断措置を行うため,手間がかからず効率的であることも挙げられる.

さらに,SOCサービスの品質は非常に高く,最新の脅威情報データベースと照合し,アナリストによる詳細な分析が行われている.その結果,提供される詳細説明は非常に分かりやすく,内容も納得できるものとなっている.これにより,セキュリティに関する理解が深まり,より効果的な対策を講じることができる.

このように,SOCサービスの導入により,当社のセキュリティ体制は大幅に強化された.迅速な対応と高品質なサービスにより,セキュリティリスクを効果的に抑制し,より安全なSGネットワークを提供できるようになった.

7.3 コスト

再構築前より10年間の総費用を約30%減額させることができた.各拠点の業務重要度を再評価することで回線種別・回線構成を見直すことやRFPを用いて各ベンダーにサービス提案をさせることなどがコスト削減に効果があった.

この成果は,再構築プロジェクト成功の一因であった.

7.4 業務影響の最小化

切り替え作業時の業務影響を最小限に抑えるための綿密な計画と準備を行った.その結果,業務影響を最小限に抑えることができた.

特にガスの供給・保安業務においては業務停止をすることなく切り替え作業が完了した.

7.5 納期

SGネットワークの拠点切り替えは,予定より1カ月前倒しで完了した.他プロジェクトの影響でスケジュールの見直しが必要となり,Microsoft Azureダイレクト接続の切り替えを最後に実施することにした.Microsoft Azureダイレクト接続の切り替えは,既存のMicrosoft Azure内のサーバ設定による影響で切り替えが想定通りできなかったが,最終的には2024年2月に完了した.

本プロジェクトは,想定外の変更やトラブルがあり,当初の予定より納期の遅れは発生したが,全体的には順調に進んだと評価できる.

8.総評

本プロジェクトは「今後のデジタル化に対応したSGネットワーク基盤の再構築」を目的に掲げ,SGネットワークのセキュリティ強化(安全),通信品質改善(快適),コスト削減(低コスト)の実現を目指した.

快適面では,当社を中心とした従来のネットワークからネットワーク網を中心としたフルメッシュ型のネットワークを構築したことで,通信トラフィックのボトルネックが解消された.また,IPoE接続に変更したことにより,PPPoE接続で受けていた通信トラフィックの影響が軽減され,特にMicrosoftセキュリティ更新プログラムのリリース日やインターネット利用者が集中する時間帯でも安定した通信が可能となった.ギャランティ回線や通信帯域を拡張したことより,拠点の重要度やトラフィック量に応じた回線を割り当てることができた.通信接続や回線種別の改善に伴い,動画などの大容量ファイルをデータ転送するケースの増加など,利用方法の変化が見られた.利用方法の変化は,デジタル化に対応したことへの評価に値する.本プロジェクトで実現した通信トラフィックの見える化を利用して,今後も通信トラフィックを監視し,対応していく.

安全面では,相関分析を行うなどのSOC強化により,状況に応じて緊急遮断措置が取られるようになり,セキュリティインシデントの対応が迅速かつ納得できるものとなった.その結果,デジタル資産を守るためのきわめて重要な役割が果たせ,SGHDや当社のセキュリティ担当者からも好評であった.今後も市場のセキュリティサービスの動向を注視していきたい.

コスト面では,再構築前と後の10年総費用を比較すると,本プロジェクトの立案時点では,再構築後の方が大幅に高額となったが,各拠点の回線構成の見直しや,RFPを元にした提案依頼を行うことにより,再構築前の10年総費用より約30%減額することができた.品質向上とコスト削減の両立は,本プロジェクトにおいての大きな成果だった.

今回のSGネットワークの再構築は,今後のSGグループのデジタル化を推進する上できわめて重要な通信インフラ基盤となった.特にNGN-VPN網やダイレクト接続網の採用は将来の拡張性と柔軟性を兼ね備えており,今後のデジタル化の進展に大きく貢献するものである.

大規模なSGネットワークの再構築は,作業スケジュールやコスト面を考慮すると同じ環境を準備して,リハーサルを行うことができなかった.その課題を解決するために,本番環境で要所ごとにリハーサルを行うことで,切り替え作業手順確認や切り替え時間,切り替え後のトラブルを明確にできた.

また,SGネットワークの今後の問題として,LTE回線のバックアップ機能が十分に発揮されなかった点が挙げられる.元々LTE回線の通信帯域が小さく,拠点によっては通信機室の電波環境が悪く,通信速度が遅延することがあった.今後も災害に強いネットワークを目指して,通信機器ならびに回線種の機能向上の動向に注視していきたい.

本プロジェクトは,「今後のデジタル化に対応したSGネットワーク基盤の再構築」の目的ならびに「安全・快適・低コストなネットワーク」の目標を達成した.

9.最後に

本プロジェクトは,コミュニケーションが円滑に行われ,スムーズなプロジェクト運営を実現し,いくつかの課題を乗り越え,無事に完了しました.関係者皆さまの努力と協力により,期待以上の成果を上げることができました.今回の成功は,ひとえに皆さまのご尽力のおかげです.この場を借りて,改めて感謝申し上げます.

本プロジェクトメンバーにおいては,この経験で得た知識,スキル,そして人脈は,今後のプロジェクトにも大いに役立つと確信しています.

皆さまのご支援とご協力に心より感謝いたします.

藤野智昭(正会員)

1991年,西部ガス情報システムに入社.26年間,西部ガスグループ向け音声・データのネットワーク業務に従事.2022年から2023年にかけて,執筆論文のテーマである『西部ガスグループネットワークの再構築』を担当した.

大庭成介(正会員)

2003年,西部ガス情報システムに入社.2004年よりネットワークおよびサーバ構築業務に携わり,ITインフラの設計・運用の経験を積む.2022年から2023年にかけて,執筆論文のテーマである『西部ガスグループネットワークの再構築』を担当した.

採録決定:2025年6月10日

編集担当:長坂健治(キンドリルジャパン(株))