【デジタルプラクティス Plus+特別企画】CTO座談会

パネリスト:小川立夫(パナソニック ホールディングス(株)),津田 宏(富士通(株)),花見英樹((株)日立製作所),山田昭雄(日本電気(株))

企画・進行:斎藤彰宏((一社)情報処理学会 デジタルプラクティス専門委員会 主査/日本アイ・ビー・エム(株))

森本:今日はお忙しいところご参加いただきましてありがとうございます.情報処理学会会長の森本です.日本IBMのCTOとしての立場でも,パネルディスカッションの司会を務めさせていただきます.まず,この座談会は学会では初めての試みだと思いますが,学会の価値について,産業界から見た学会あるいは産業界の中で思っていることをディスカッションしていきたいと思います.

情報収集というのは代表的な学会の価値だろうと思います.いろいろな学術的なコミュニケーションもありますが,学会という実際に集まれる交流の場があり,あるテーマで集まって,その瞬間瞬間のランダムに起こるいろいろな会話やコミュニケーションの中から,新しく思い付くアイディアなどが出てくる,ということは大いにあるだろうし,このような場の存在がすごく重要ではないかな,と思っています.FITでは学生やアカデミアの発表もあるのですけれども,今日のいろいろな企業のCTOという役割同士の人たちが集まる場もかなり貴重で,それを皆さんに公開する形で,また意見をいただいてという企画は我々も経験のないことです.ですので,実験的に各企業のCTOの皆様に集まっていただき,産業界で活動する我々が企業で日々取り組んでいるテーマについて,こういう交流の場の中で自由に話し,ぜひアカデミックな皆様からのご意見をいただければと考えています.

まず最初に,IBMについて少しご紹介させていただきます.IBMは,全世界に175の国と30万人の社員で事業展開をいたしております.研究開発であるIBM Researchは,全世界に基礎研究部門を展開しています.ニューヨーク州のヨークタウンハイツ研究所,スイスのチューリッヒ研究所,東京基礎研究所,それからイスラエルのハイファ研究所,そして2000年以降はアフリカ,ブラジルにも研究所を開設し,現在全体で約13の研究所があります.

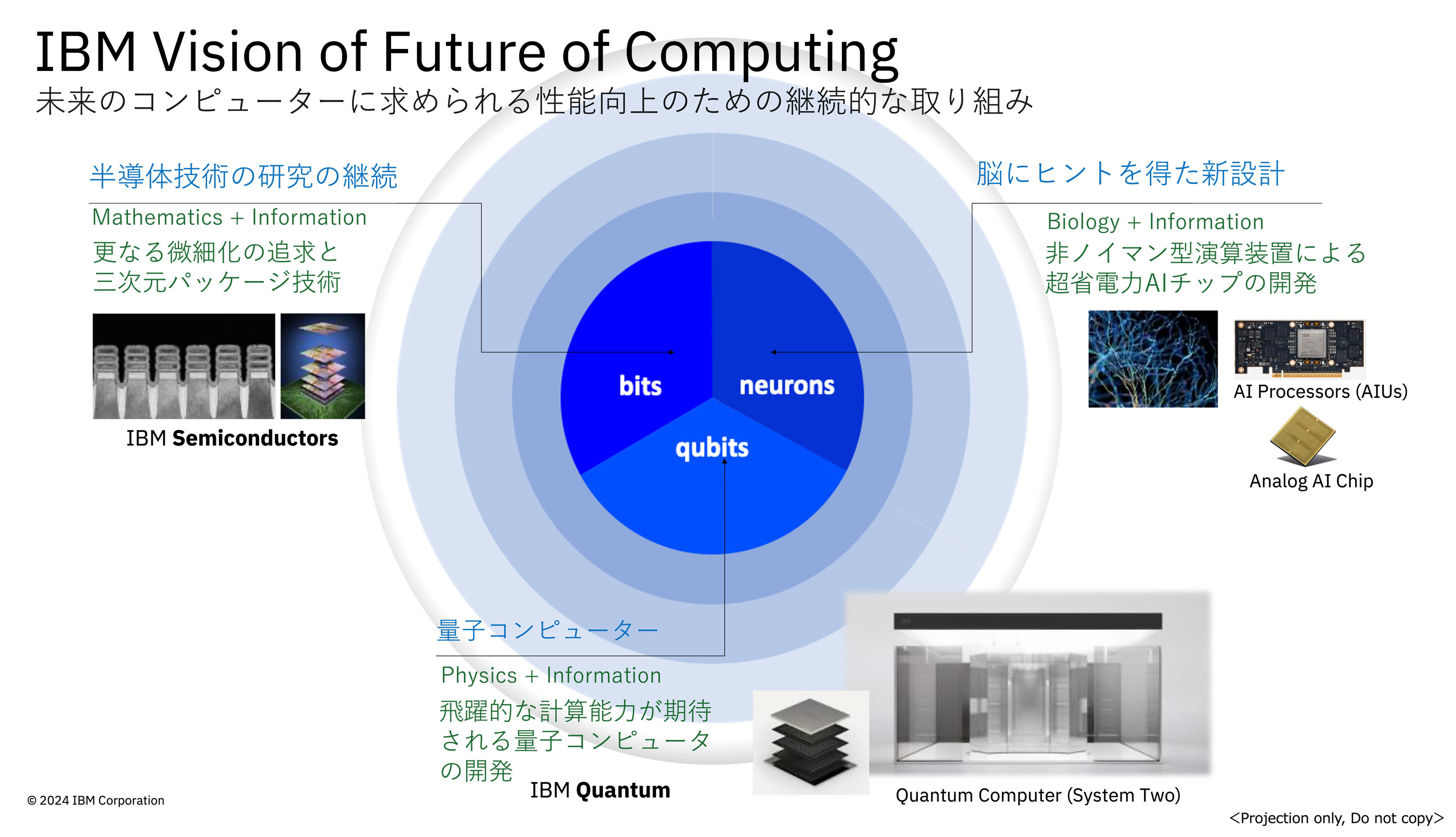

その中で,特に最近大きく取り上げている3つの取り組みがありまして,その1つが今のコンピューターの中心技術で,半導体の時代のさらにその先をという形での技術開発,それから新たな領域としてAIに特化した新しいハードウエアの開発(図の右側),3番目が量子コンピューター,ということになります.

1つ目の半導体は,IBMコーポレーション全体の方向として,リサーチとマーケットとのコラボレーションを重視しており,Rapidus社との協業により最先端半導体ナノチップの製造を日本で実施していくパートナーシップを発表しました.

日本の東京基礎研究所,ニューヨークのアルバニー研究所を中心に,IBMだけではなく世界20社以上の材料メーカーさんや機器メーカーさんが集まったコンソーシアムを立ち上げました.このコンソーシアムで現在,最先端の製造を推し進める活動を進めております.アルバニーには100人以上のRapidusの社員さんが常駐し,そしてIBMから300人以上のメンバーが加わり,総勢400人以上のチームで日本における半導体製造の研究開発を進めています.

2つ目はAIチップの世界です.ご存じのとおり,AIの学習に必要なGPUは大量に電力を消費し,その供給は世界で寡占状態になりつつあります.今後さらにAIの利用が大きく増えると想定されるため,これからのAIのハードウエアは桁違いな省電力の効率が必要となってきます.「既存のプロセッサーは数百キロワットの電力を使用してAIの学習をするのですが,人間の脳とその違いは何かというと,人間の脳は非常に低い周波数で動作し電力を効率よく使うという点で,そういった点にヒントを得て作られたのがこの新しいAIチップです.

まずはデジタルで,どんどん簡略化していくことによって効率を上げるデジタル的なAIチップ,次は非ノイマン型のプロセッサーというメモリーベースの脳型チップ,さらにそれをアナログ化した,アナログAIチップというのがロードマップとしてあり得ます.それが,これからの10年に向かって実際リアルになることにより,10倍から数百倍の省電力が可能になると期待されています.こういったことをやっていかない限り,現在存在するAIの電力が問題になるわけです.

3つ目は量子コンピューターです.我々の身の回りの多くのことは,最近高度なコンピューティングパワーに支えられています.特にCOVID-19のときは,ワクチンの製造であったり,それから新しいゲノム解析,材料の発見,創薬,製薬,製品化などのあらゆることをコンピューティングパワーが支えていますが,今世界で必要としているコンピューティングパワーには到底足りません.今後サイエンスが桁違いのコンピューティングパワーを必要としている中,期待されているのが量子コンピューターです.

これに関しても,日本では先般,IBMの最先端の量子コンピューターと,それから人間の脳の考え方を組み合わせた新しいアーキテクチャーのプロセスが公表されております.恐らく来年の第一四半期には,最先端の量子コンピューターを発表する予定です.

では,小川さんにバトンタッチをしてお話いただきたいと思います.

小川:森本さん,ありがとうございます.ただ今ご紹介いただきましたパナソニックホールディングスCTOの小川でございます.私自身は全然皆さんと専門の畑が違って,元は材料屋ですけども,長年,電子材料に使うような材料だとか,あるいは先ほど森本さんのお話に出ていた半導体パッケージといったような技術であったり,配線の技術などに携わってきました.本日は我々の活動の一端をご紹介したいと思います.

我々,創業の松下電器のころから,皆さんのイメージの中には「家電を作っている会社」というようなことがあると思いますが,家電の分野というのは我々の半分の姿で,もう半分はいわゆるBtoBといわれる一般のコンシューマーだけじゃないところとのお仕事です.たとえばデバイスだったり,ソリューションだったりです.いずれも,目指すべきところは変わらない.モノと心がともに豊かな理想の社会の実現にあります.

我々のフォーカスは2つの領域,1つは地球問題の解決といういわゆるGXの領域,もう1つが長年,暮らしの分野で皆さまに寄り添ってきた中で,一人ひとりの生涯の健康,安心,安全,快適に携わっていきます.

まず最初にGX,環境問題というところでは,3つの大きな柱があって.1つ目はカーボンニュートラル.それから2つ目はサーキュラーエコノミー.3つ目は,まだどういう方針でやっていくかっていうところは議論中なのですが,ネイチャーポジティブ.この3つは,お互いにつながり合っていて,この3つが我々の環境開発の大きな柱になっています.

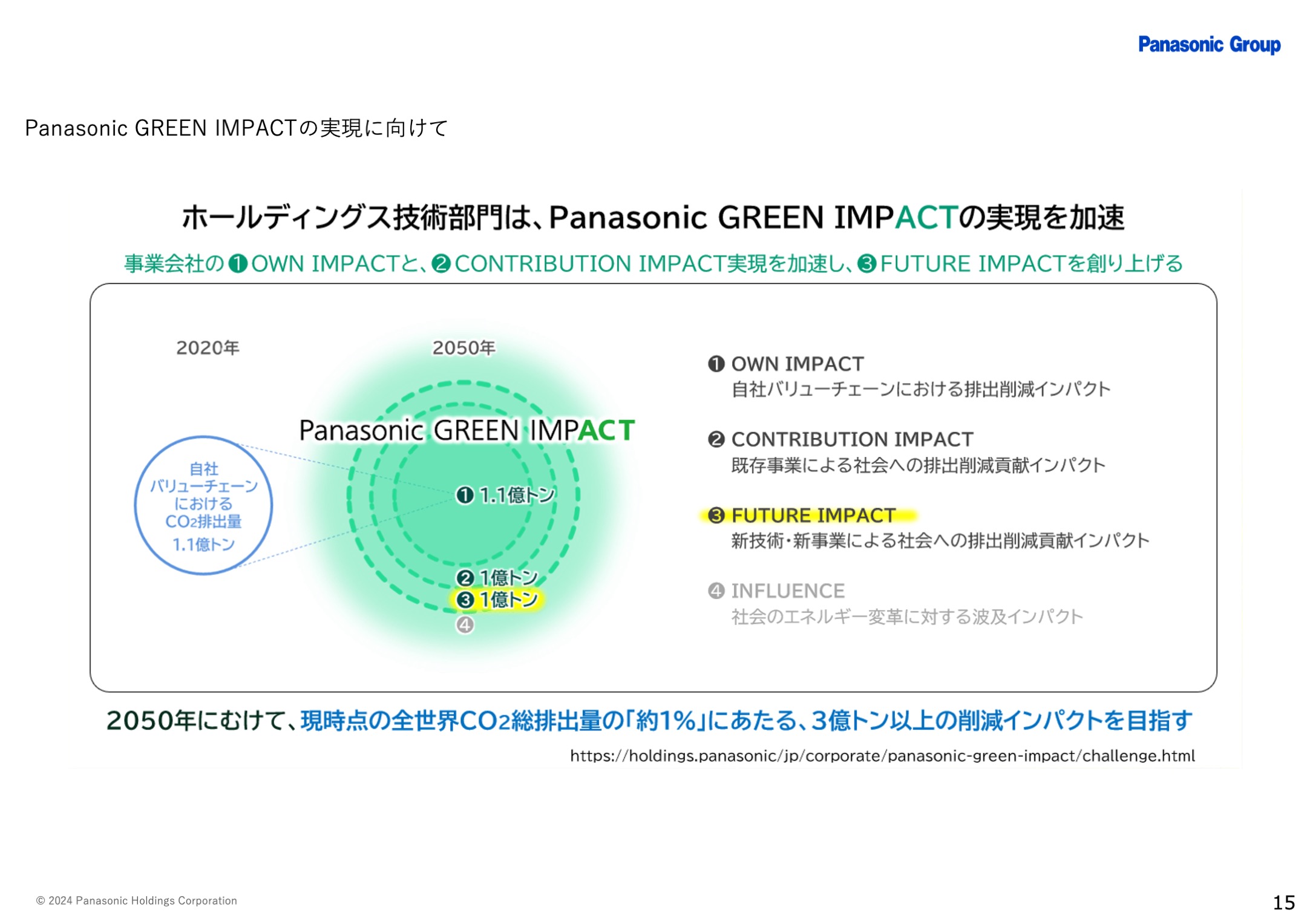

3年ぐらい前に,グループ全体として我々の地球環境に向けての対応ポリシーを「Panasonic GREEN IMPACT」としてまとめました.

まず「OWN IMPACT」というものでして,いわゆる温室効果ガスの排出.自分たちのビジネスでの温室効果ガスを2050年までにニュートラルにしますよということを,まず自分たちのバリューチェーンでやる.2020年ぐらいの数値ですが,CO2の排出でいうと,1億トンぐらいあります.2番目に「CONTRIBUTION IMPACT」で,これはお客さまや社会のバリューチェーンでCO2の削減に貢献していく.そこをやっていくと.なぜなら,我々は今EV用電池を作っています.たしかに再生可能エネルギーベースでEVが走ると,その分CO2の排出は削減されますが,工場でEVの電池を製造するとCO2を排出します.工場ではCO2を使っても,お客さまのバリューチェーンではそれよりはるかに大きいCO2削減のインパクトがあるから,こういうことを頑張ってやっていこうということです.電池だけでなく,空調であったり,照明であったり,お客さまのバリューチェーンでCO2を削減していくっていうのを2050年ぐらいまでに一生懸命やる.さらに3番目は,水素であったり,新しい省エネ,蓄電というようなところを,技術の力をもって1億トンぐらい,合計3億トンの排出削減をグローバルに実現するぐらいのインパクトを起こしていこうというのが,我々の環境での取り組みになっています.

世の中の再生可能エネルギーが暮らしに良い形で接続されて,エネルギーも安定したままで,さらには暮らしに対しての大きな負担を強いないで,企業活動も含めてやっていくことができるのかが大きな課題だと思っています.再生エネルギーの利活用であったり,集中のバランスであったり,また省エネということや社会全体でのエネルギーの効果的な使い方みたいなことは,我々として,研究開発の大きなテーマだと考えております.

少しだけ暮らしの分野,ウェルビーイングの分野にも触れたいと思います.心身の健康をサポートするために空間をどうやって最適化したらいいのか.あるいは社会システムとして,いかにレジリエンスがある形でやっていくのか.そのときに社会に流れるデータをどうしていったらいいのか,サイバーフィジカルシステムCPSというところに注力しています.

少し簡単な例をご紹介すると,東京の浜離宮のラボでやっているのですが,センサーから,人の活動であったり,場であったりというところからいろんなデータを収集し,それをどういうふうに理解したり,まとめ上げて,実際そこにいる人やその場に対して,コントリビューションという形で返していくか.このループをうまく回していくために,温度や湿度や光や音だけではなく,においであったり,人の歩き方であったり,あるいはそこにあるモノとのまたソフトとの関係,人が集中できるとき,あるいは議論がすごく活性化しているとき,その場はどういうふうになっているといいのかをCPSという形で研究に取り組んでいます.

こういうことをやるのに,非常に大きなAIそのもののLLM(Large Language Model)の巨大なものをつくろうということは我々の領域ではないだろうと考えております.どういうふうにして,いかにスケーラブルに,いろんなビジネスにAIを導入していけるか.暮らしのエリアであったり,工場であったり,あるいは職場っていうようなところから得られるドメイン知識を使って,そのLLMをうまく賢くしていくにはどうしたらいいかを.その裏側にあるAIが暴走したり,うそをついたり,ハルシネーションみたいなことをどうやって防いでいけるのかという,レスポンシブルAIを作っていこうという意識は,みんなで持っていて,数年前からAI倫理規定ってなものに沿って,正しくちゃんと道具として使える責任ある人を中心としたAIの使い方にも取り組んでいます.この辺りは,学会の皆さんも議論されていると思いますが,本質的に100%説明可能にできるにはどうしたらいいのか,企業としてはレスポンシブルというところを常に頭に置いてやらないかんなと考えています.

どういう社会を次の世代に残していきたいかということを考えて,議論して,技術の未来ビジョンを作っています.それが「一人ひとりの選択が自然に思いやりへとつながる社会」ということで,そこでは3つのめぐるということを意識しております.

1つは,エネルギーや資源の価値を最大にできる形で我々の暮らしで活用していく,2つ目は,時間の質と量の問題.時間をできるだけ有意義に使ったり,お互いに使い合えるようにしたりしていくことで,コミュニティや暮らしの中に有意義な時間がめぐるようにする.そして,そういうコミュニティのためには,一人ひとりの心身,心と体の状態が健やかでないといけませんので,いかに他者と寛容な関係性を作ることができるようにできるか.そのために,心の状態や体の状態にアプローチしていって,思いやりが巡っていくようにしていくことが3つ目の軸です.

この3つのベクトルを技術に込めることで「思いやりへとつながる社会」に向かっていきたい.これがサステナビリティーの分野ではクリーンで安全で安心なエネルギーがめぐっていくということでしょうし,ウェルビーイングの観点では自分自身,自分と家族,自分と友人,自分とコミュニティ,あるいは自分と自然の間をケアしていく,そういうケアの循環を起こす.そのエネルギーとケアの「水道哲学」という,我々の創業者が言った水のように安価に良いものをあまねく巡らせる,しかも無駄に使わないという「水道哲学」の新しいものとして,やりたいなと思っています.

ちょっと堅い話をしてしまいましたけど,学生のころ,私はクラブ活動しかしてなくて,留年したりして,親にすごい心配かけたんですけど,大学留年しても,会社で役員になれるということを,ご心配している学生さんほかの皆さんにはお伝えして,私の自己紹介を終わります.

森本:小川さん,ありがとうございました.カーボンニュートラル,サーキュラーエコノミーは分かるのですけれども,その先に「ネイチャーポジティブ」というキーワードがありましたが,それはどういうことですか?

小川:別に我々は,ボランティアとして自然保護団体になろうということじゃない.カーボンニュートラルは,グローバルで,CO2をどうやって減らしていって,温暖化に対応するかっていうのがメインです.サーキュラーエコノミーは,地域地域で,材料であったり,エネルギーであったり,商品とか,うまく使っていくにはどうするか.その背景にある地球環境そのもの,自然というものにフォーカスせざるを得ない.

プラネタリーバウンダリーという言葉を聞いたことがある方はいらっしゃると思いますけど,社会活動の結果,地球が許容できるような循環範囲を超えてしまっているという概念です.炭素もそうですけど,窒素とかリンなどです.企業活動はそういうことがちゃんと循環の中で回っていって,地球の健康をその中で維持をすることが前提でやっていますんで,その器をちゃんと守っていくというのがネイチャーポジティブなのだと思います.企業としては真面目に考えないといけない時代になってきたというところです.

森本:それでは津田さん,お願いします.

津田:富士通の津田です.皆さん,おはようございます.私の経歴はAI,Web,セキュリティになります.これ失敗もすごく多い分野です.AIに関しては,私が会社に入ったころ実は日本はAIのトップでした.AI第2ブームでした.ただエキスパートシステムのブームが去り,AI冬の時代ということで,私はWebサーチエンジンにシフトしました.日本でもサーチエンジンは調子良くビジネスにもなっていましたが,2000年に黒船が来ました.Googleという.日本が負けたのはビジネスモデルで,プロバイダは我々のエンジンを使うのにお金を払うが,Googleのエンジンを使うと広告で逆にお金を貰える.このビジネスモデルが重要で,技術だけじゃ勝てないんだと.その後,個人情報保護法などデータを守りながら活用する動きが広がりセキュリティにシフトしました.何を言いたいかというと,大体研究っていうのはそういうものです.技術的進化やビジネスモデルで10年ぐらいでは大きく方針を変える時期があります.

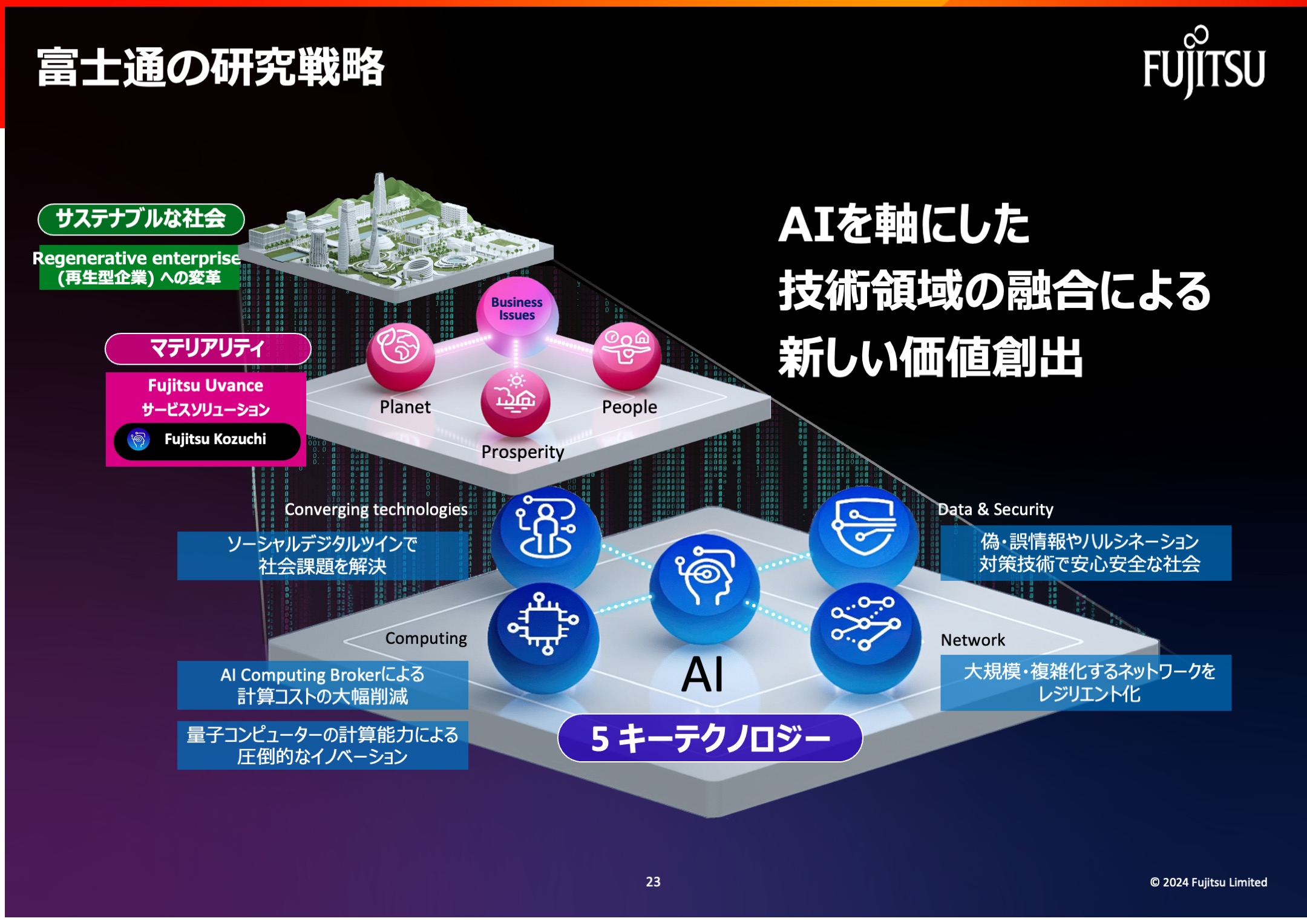

富士通のR&Dは,サステナブルな社会を実現する5つのテクノロジーにフォーカスしています.

AI,ネットワーク,データセキュリティ,コンピューティング.耳慣れないですがコンバージングテクノロジー.コンバージングテクノロジーは,心理学など社会科学系分野も融合した総合知の領域で,社会課題解決で必須の技術です.

コンピューティングでは量子コンピューターは日本では結構頑張っているほうで,ハードに加えてアルゴリズム含めて取り組んでいます.

データセキュリティは,私の専門ですけども,トラストが重要です.生成AIのトラストをどう解決するのかが,恐らくこれからの重要課題.

AIでは,「富岳」を使って学習した富岳LLMが国産LLMの初期の取り組みとして有名です.また,最近はCohere社と協業し,「Takane」といわれるLLMを発表し,特にエンタープライズ向けの特化型生成AIを中心とした取り組みを行っています.

森本:ありがとうございました.1人5分でというのを大きく超過していますが,みんな技術の分野なので,熱い分野で,つい長くなってしまいますね.それも含めて楽しんでいただければと思います.花見さんお願いします.

花見:皆さん,おはようございます.日立製作所の花見です.私は少々異色だと思います.今CTOという役職ですが,日立の中にはエネルギーや,いろんな事業がありまして,私は産業分野のCTOです.入社以来,茨城県日立市大みか町というとこにある工場で長らく原子力の制御システムに携わっていました.この段階で皆さんの分野と異なるので,今日は何を話そうかと迷いはありますが,逆に興味を持たれたのであれば,いろいろ聞いていただければと思います.

私も学生時代に少し触れます.中学生,高校生の頃からコンピューターが好きで,当時はマイコンとかパソコンと呼んでいた時代で,今のコンピューティングパワーにまったく及ばない数キロバイト程度を扱う時代でした.

ゲームが好きで,やるほうも楽しいんですけど,作るほうもやりたいなって思って,プログラマーになりたいなっていうことで,大学では情報工学部に入りました.大学の中でいろいろやってるうちに研究室のご縁がありまして,その先生が核融合をやっていました.核融合の解析とか分析をコンピューターを使ってやるっていう研究室で,やってるうちにだんだん興味が湧いてきて,いつしかゲームプログラマーになると言ってた志がどこかに行って核融合をやりたいと思うようになりました.それで核融合を一番やってる就職先を調べたときに,たまたま日立だった.で,日立に入社っていうのがきっかけです.

結果として,核融合は今も夢のエネルギーとして追っかけ続けているような状況ですが,私自身は核分裂ということで原子力発電の制御システムの設計に従事していました.もし,皆さんもいろいろと学んでいるうちに興味の矛先が変わっても,そこに邁進していただければいいんじゃないかなと思います.いろいろ幅広く興味を持っていただければと.

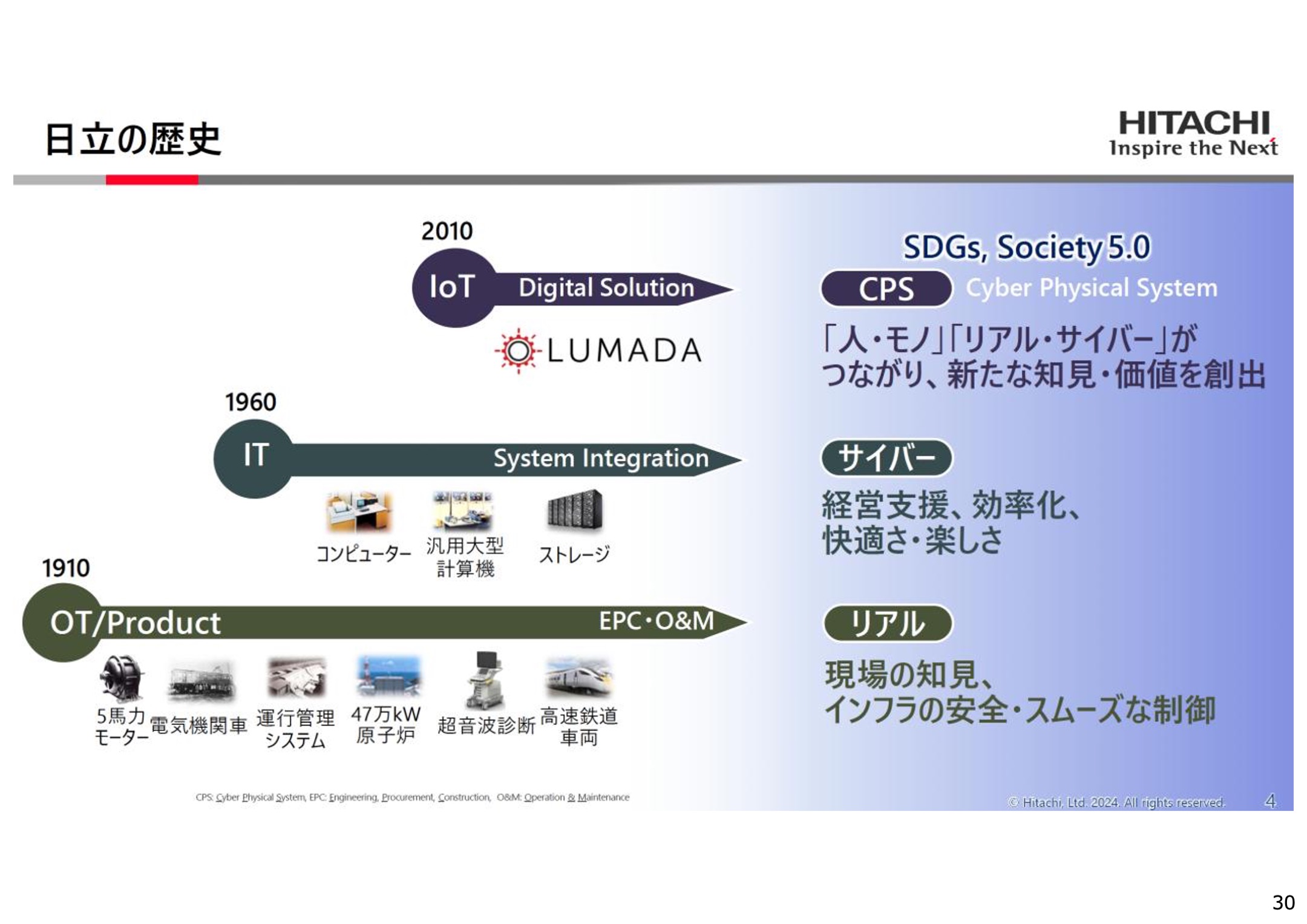

さて,会社の話を少し紹介しておきます.技術をもって社会に貢献するということで,茨城県日立市で創業しました.日立には鉱山がありまして,「鉄は国家なり」と言われていた時代に,鉱山の電気設備をメンテナンスするところから始まっています.当時は外国製機械のメンテナンスが大半でしたが,これから日本が発展するためには,こういうものは国産じゃなきゃいかんという創業者の小平さんの思いに,馬場さんという研究者が加わって立ち上げてきた会社です.

多くのモノを作ってきました.鉱山向けの5馬力のモーターに始まり,蒸気機関車を造ったり,列車の運行管理システムを作ったり,原子力発電所を造ったり,いろいろですね.ある人に言わせると「発電所から鼻毛カッターまで作る会社」です.

まずプロダクトがあって,それらを運用するための技術としてオペレーションテクノロジーを磨いてきました.さらには計算機の力もシステムに使おうということで,さまざまなコンピューター機器やITソフトウエアの分野にも進出しました.パナソニックさんも触れましたけども,現在はCPSということで,サイバーとフィジカルとを合わせたシステムで社会課題を解決していく事業に取り組んでいます.そんな歴史です.

研究開発の取り組みを紹介します.概念的な言葉になりますが,キーワードはプラネタリーバウンダリー,ウェルビーイング,つまり地球に優しく,人が幸せに,ということです.顧客体験や社会の本質課題を捉えたイノベーションに向けて研究活動を行っています.

顧客体験とはどういうことかと説明しますと,我々が勝手に物を作って売るのではなく,お客さまとどのように成長したいかを一緒に考えながら,デジタルトランスフォーメーション,CX,環境貢献を進めようというアプローチです.「きざし」という,未来はこういう形になるんじゃないかっていう,未来予測みたいなものに対して,その世界観をシミュレーション等を通じてお客さまに体験いただきながら,進む方向感を共有していくといった感じで,エネルギーとか幅広い分野にチャレンジしています.

社会課題については,2050年ぐらいの未来を見据えて,どんな社会になってるんだろうか,さっきの「きざし」みたいな話で将来を見据えて,そこからバックキャストをして,今はどういったイノベーションが必要なのだろう,そういうところに挑戦しています.

森本:ありがとうございました.それでは山田さんお願いします.

山田:私からもNECの紹介をしたいのですが,その前にちょっとした話題です.本日のメンバーは,大方が東京から来てることもあり,昨晩懇親の場を設けました.そこで,それぞれ何がきっかけで今の会社に入ったかという話になりました.実は私は学会発表がきっかけでした.アカデミアで発表するときにいつも一番前に座ってさまざまな質問をしてくださる方がいて,この人と仕事をしたら面白いかなと思って選んだのが,NECという会社でした.博士号を取っての入社で学生時代のテーマの続きからスタートして,20年ほど研究畑で過ごした後は,事業畑と研究畑に行ったり来たりしながら先端技術の事業化を担当しています.

NECを説明するときに「海底から宇宙まで」って言い方をしています.当社はその業態を大きく変えてきています.80年代から90年代にかけては,世界最大の半導体企業であり,世界で3番目に大きいコンピューター企業であり,また世界で5番目に大きい通信機器メーカーでした.つまり巨大なハードウエアメーカーでした.その後経済情勢の変化に合わせて,物売りから社会課題の解決という価値を売るソリューション企業に変貌しています.現在の主力事業はシステムインテグレーションで,お客様の課題を解決するシステムを作って皆さんに貢献する会社となっています.

その結果,海底から宇宙まで,ありとあらゆる産業で基幹システムを作り上げて,皆さまの暮らしを支えています.宇宙では衛星,たとえばはやぶさなんかもやってますし,海では海底ケーブル通信網の敷設です.皆さんもさまざまなデバイスを使っていると思いますが,最後はほぼ100%間違いなく,弊社が設置した海底ケーブルをとおしてサービスが届けられています.

NECは実はあまり知られてないんですけど,約130年前の明治時代の創業で,日本で初の外資合弁企業です.何となくドメスティックのイメージが今はあるかもしれませんが外資系1号なんです.創業にあたって掲げられたのが「ベタープロダクツ・ベターサービス」という言葉.これが今でも会社にとって,一番大切な行動原則になっています.ベストじゃなくてベターなのは,サービスの向上には終わりがないから.常に良い製品,良いサービスを提供し続けよう.それを支えるのがテクノロジーということで,ずっと歴史的にテクノロジーに力を入れてきました.

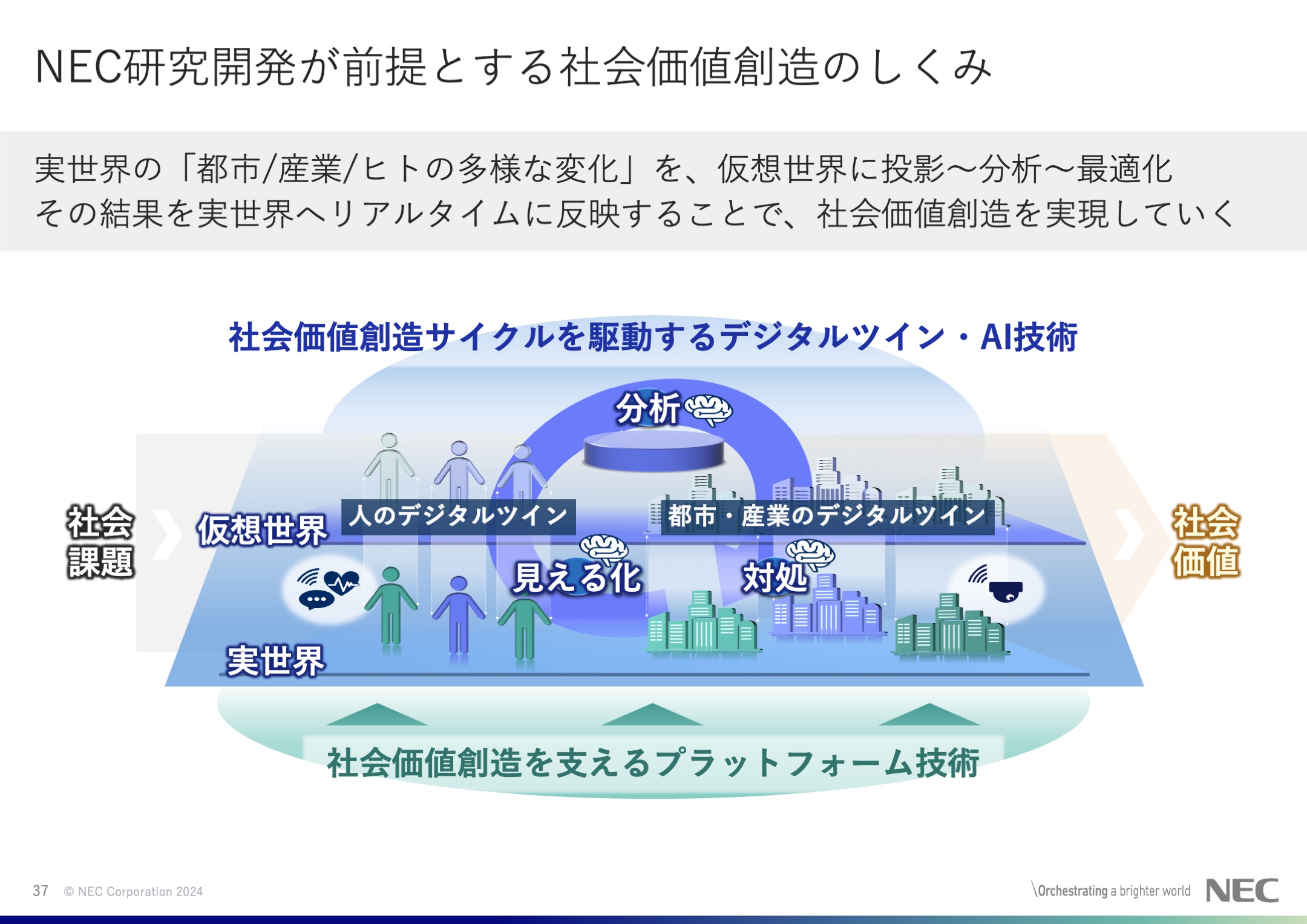

現在のテクノロジー体系の根幹はサイバーフィジカルシステムCPSです.実世界からさまざまなデータを観測・収集し,デジタルツインを創り上げます.そこでAIによりさまざまな予測,あるいはシミュレーションをして,良いことはより早く,リスクはその防止をするための適切なアクションを推奨・実世界を制御することで,暮らしやすい社会を実現します.ポイントは,安心・安全・効率・公平です.

よくある考えだと思いますが,当社の特徴は2点あります.CPSによる価値創造だけでなくそれを支えるためのインフラストラクチャーを,ほぼ同じ重さでやっているっていうところが1つ目の特徴です.

もう1つの特徴は,種々の産業ソリューションに加えて航空,宇宙,防衛といった社会の安全保障を守る部分に多くの力を割いているところです.見えないところで,この国と社会を支えているのです.

当社では現在研究開発から事業に至るプロセスの改革に取り組んでいます.ポイントは2つあります.1つは技術体系の根本的な見直しです.先ほど言いましたように,我々はプラットフォームとAIを持っているというのが1つの大きな特徴だったのですが,去年(2023年)からポートフォリオを大きく変えて,ここにファウンデーションモデルっていう技術領域を加えました.ファウンデーションモデルは,生成AIを支えている技術ですが,汎用自然言語処理だけでなく,映像・音響・センサー信号などに対しても認識・分析・制御と多面的に活用しています.システムの構築や運用,ネットワークの設計や運用,こういったところにすべてファウンデーションモデルを活用することでAIのコスト問題を解消し,社会に大きな利便性をもたらしたいと考えています.これを支えるために,ちょうどこの部屋と同じぐらいの大きさですかね.最新のNVIDIAのGPUを4桁そろえた,100億円程の巨大なスパコンも整備しています.365日24時間100%の利用率でフル回転しています.

もう1つの改革は,時代の変化速度に研究開発を合わせようということです.我々は社会の基盤となるシステムを担当しており,絶対的な稼働を実現するために,かなり時間軸の長い計画で研究・開発・実装・運用と進めてきました.ところが,今世の中はそういうスピードでは動いていない.生成AIの浸透を見れば分かるように,こういうシーケンシャルなやり方をしていたんでは世の中から取り残されてしまうので,研究開発とビジネスを完全にリンクさせ,お客様への先端技術のデリバリーを桁違いに早くしようとしています.研究者はビジネスにも兼任の形で入り込んで,まだできていない,学会の発表などまだやっていないものまでも,どんどんマーケットに導入するという試みをしています.

その一例が,クライアントゼロという試みで,生成AIが代表的なものの1つです.私たちはさまざまなAI応用ソリューションを作っていますが,同時並行の形で社内向けに多くのAI適用をしています.完成品導入ではなくて,研究者の手作りプロトタイプをどんどん社内の基幹システムに入れてしまう.我々自身が巨大企業でさまざまな機能をグループ内に持っていますので,これを丸ごと実験場にして,グループ社員12万人で技術を使い倒しています.個人の業務改善もあるし,業務プロセスの革新などいろいろなことをやっています.顔を核とした生体認証は世界No.1として知られていますが,本社ビルでは社員証は一切不要で,すべてが手ぶら顔だけであらゆる業務やオフィス生活が可能になっています.こうした実験を通した大規模検証の速さが改革を促す力になると思っています.

森本:ありがとうございました.非常に充実した自己紹介ができたと思いますので,ここから先は自由に話をしていきたいと思います.小川さん,クラブ活動しかしてなかった大学時代ということですが,どんなクラブ活動をされたのでしょう.

小川:自慢できるような話じゃないんですけど,学生のときは男声合唱団に所属していたんです.そこで3年ぐらい活動して,歌ってるか,マージャンをやってるか,どっちかの学生で,今の学生さんからすると考えられないことかもしれませんけども,当時はバブル期で会社も手挙げたら結構入れてくれるみたいなところがあって,恐らく今の採用基準だったら私は絶対採用されない自信があるんですけど,当時の関西の企業で合唱団がある企業って3つしかなくて.大和銀行と住友銀行と松下,それで何にも考えないで先輩訪問もせず松下に入りました.

大学の合唱団では100人ぐらいの団員と演奏会とかをやるんですけど,そのときに学んだことって,合唱団がうまくなるシステムを残さないといけないと思って,阪大でお互いの良い学び合いが起こるようなオーディションをしくみとして入れたり,今から考えると人材育成をいっぱいそこでやらせてもらって,100人のメンバーを相手に,毎週何時間も「こんなふうにやってほしい」とか「こんなんもやりたいと思ってるんやけど」っていうことを,どういう言葉は通じて,どういう言葉は通じないかっていうことか,実地で勉強させていただいた.

会社で同じだなと思ったのは,会社もやっぱり人間集団で.チームが思わぬ力を発揮してしまうとき,それを僕は学生のときに合唱団が思わず良い声が出て,良い歌が歌えてしまえたっていう体験があったので,それをいかにして研究開発の現場で起こせるかということを一生懸命やってきたんです.それはほんまに関係あるようで,気が付いたらいつの間にかこういう立場になってた.

森本:すごく良いお話ですね.ありがとうございます.

津田さんの話の中ですけれども,私も実は入社したとき大きなチームで,それが2年もすると社外に出されてなくなりまして,目の前から僕らのやった仕事がどんどん消えていく体験を25~26年前にしました.その結果,先のことを見なければということで,次何が起こるかを考えるという形で,どんどん少しずつキャリアを積みました.津田さんも,失敗の連続という話でしたが,結果,何かそれが今に生きること,あるいはそういった経験の中で大事にしていることはありますか?

津田:私は一時本社の広報に修行に出され社外向けスポークスマンをやっていました.担当として新技術だけでなくハードディスクや半導体など難しい分野でした.皆さんも普通の人に対して技術を説明する機会ってあまりないでしょう? 非常に苦労しました.

たとえば,半導体の新材料でリーク電流を30%削減する技術を開発したとします.学会はそれでもいいわけです.学会発表は相手方が同じ言葉を使っている人たちだし.だけどマスコミ向けには,この技術でスマホの充電が週1回で済みますとか,全然違う方向から説明しないといけない.相手によって価値の伝え方が変わる.ここら辺は失敗から学びました.

森本:花見さん,さっき核融合の話をされて,今また将来の究極のエネルギーは核融合だというぐらいのことを言ってますが,まだ先だとも言われているのですけれど,実現の可能性は花見さんから見て,どういう状況でしょう.

花見:私もだまされた口です.私は94年の入社で,あのころは通産省だったと思いますが,たしか2040年には商用ベースに乗せる目標でして,それなら私が会社に入って60歳の定年前には商用ベースに近づくはずでした.そんなことを学生のころに先生から教えてもらって,じゃあって核融合を志したのですが,今でも夢を追いかけていますね.

現在は核融合にどっぷり従事している立場ではありませんが,やはり難しい技術だと思います.ただ,やる価値はあると思いますし,すぐさま自分の世代でうまく完成に至らなくても,そこに至るステップにかかわるっていうのは,やっぱり夢のあるものだと思っています.ベンチャーも出てきて華やかな分野でもあります.強烈な磁場を使ってプラズマを閉じ込める技術や,レーザーで反応させる技術など,いろいろな手法がありますが,なかなか難しいですね.ここで私が「2050年には実用化できるように頑張ります」って言うと,当時の私と同じ人をまた生み出すことになるんじゃないかって気がして,あまり軽口はたたけませんけど.

日立も,大々的にとは言えませんが核融合についても研究は続けています.夢を追いかけるこうした研究は長く腰を落ち着けてやらなきゃいけないと思います.短いスパンで結果を出すやりがいもあると思いますが,数十年という単位で自分たちの人生を懸けて研究する.そんなやりがいもあると思います.もし,そういう道も楽しそうだなと思っていただければ,ありがたいなって思います.日本は,この分野の技術では,グローバルトップレベルにあると思いますし.

森本:ありがとうございます.山田さんには,学会での質問者の話を聞きたいです.学会でよく質問される方がいて,結果的にその人のところに入ったという話だったのですけれども,どういう心境だったかと,最近の学会ではそのような質問攻めの方,皆さんどうですかね,というのがあります.それは結果的には,いい刺激になる例があるのですけれども,どうなのでしょう.

山田:厳しい質問というか,正しい意見だと思います.私はアルゴリズムの理論検討と実装,さらにはその標準化をずっとやってきたんですが,この分野で議論ができる人っていうのは,実はそんなに多くなかったんですよ.前に立った瞬間に「またあの人いる」と思って今日は何を聞かれるだろうかと.その人と話すことで,すごく刺激になったし,自分の成長にもなったなと感じました.で,この人と一緒に仕事をしたら面白いかなと.バブル時代だったので,すんなり希望が通り,その人が直属上司になりました.

森本:厳しい,良い質問を.

そういう意味では,学会と会社との関係みたいなところに少し話題をシフトしたいのですが,昔から学会にかかわっていた方から見て,その後の学会の変化で,学生のころの昔との変化はありますか.

山田:学会の意義って結構大きく変わっていて,インターネットの力が変革を与えたものの1つです.元々学会っていうのは,そこで情報を集めて,自らも発信する場だったけども,情報の収集も発信も,別にそういった特定の団体に頼らなくても,自由にできるような時代になっちゃった.じゃあ,一体何が残るか.未来に向けてのディスカッションみたいな形で出会いの場っていうのが残されているのではないでしょうか.

入社のいきさつを話しましたが,学会でさまざまな経験豊富な専門家と話をする中で,自分が次にやるべき方向が分かったということがありました.いろんな人と話すことっていうのがすごく意味があった.そこはやっぱり変わらないと思います.このパネルのような場で,皆さんとお話しさせていただくのも,私から見ると素晴らしい学会の価値で,今回のイベントも非常にいい考え方なんじゃないのかと私は思います.

森本:富士通さんの新しいオフィス,私も川崎に訪問させていただいたのですけれども,昔みたいに机を並べた事務的なオフィスじゃなくて,空間もすごい広々としていますし,どちらかというと,カフェとかサロンみたいな環境設計の場所がすごく多かったと思うのですね.会社に仕事に行くというより,人に会いに行くみたいな場になりつつあるのかもしれません.

津田:川崎駅前の弊社のオフィスですね.ただ,正直一番の悩みは情報系の研究員はあまり出社しないことです.出社してノートパソコンで仕事するより家のほうがよっぽど大きいモニターで効率的に仕事ができる.

それだと1人でやる研究はうまくいくのだけど,明らかにディスカッションは減ってるんですね.昔はよくホワイトボードにアーキテクチャーを書いて議論してましたが,やっぱりリモートだとできないです.ほんとにリアルに会う場っていうのはすごく貴重です.

学会もそう.知り合いの存在確認したり,空き時間に立ち話をしたりするとリモートでは得られないものは絶対あります.

山田:面白いですね.そういう意味では,こういう学会みたいのを東京みたいにすぐに会えるところじゃなくて,学会に行ったらちょっとやそっとじゃ帰れない,そこにいなきゃいけないところで開催して,セッション後には,いろんな人と会って挨拶するとか,そういうのって必要なんじゃないかなと思います.

小川:たしかにそのとおりだと思って.2つ,今のお話で気になったのは.1つは学会の話.確かに日本の学会って,教室形式みたいな部屋があって,大体あの人とあの人しか質問せえへん,みたいな世界の中でっていうのが結構多かったりするんですけど.

90年代に会社入って,初めて学会で海外の団体で発表行ったときに驚いたのが,必ずランチとかディナーとかモーニングみたいなのが,学会では必ずそういうものがある.違う会社の人たちと,車座でテーブルに着いて,みたいなのが当たり前なんですけど,皆さんはそういうこととかご経験されてるでしょう.行ったら必ず隣の人と名刺交換.全然分野の違う人もいるんですよ.俺はこういう会社で,こんな仕事やってる,おまえは何やってるんや,と.

その後,そういうコネクションが仕事に活きたらええって,ほぼほぼないですけど.でも,自分のこと説明したり,相手に興味を持って聞いたりみたいな,こういうお作法で,みんなワーキンググループをつくったり,アンテナを立てたり,すごく学びになったんで.ぜひ若い間に,そういうところに身を置かれるのがいいんじゃないかなと思う.

あと,先ほどの会社に来ない問題は,すごくシンパシーがあって.特にソフトウエア系とか情報系は,会社の機材を使わなくても仕事ができてしまう世の中になってしまっている現状はあるでしょう.私みたいな材料屋は,そうは言っても,まだ会社の実験室で実験したりとかあるので会社に来たいと思うし,出社率は非常に高いんですけど,逆にソフト系の人でも来たくなるようなワークスペースのランドスケープデザインにせなあかん.

そこはリアルで人が会ったときに,「実はここだけの話やけどね」っていう話を,思わず人はしてしまうものなんですよ.学会のリアルの場っていうのはそういうことの宝庫なので,それは新しい気づきなったりする.そういう場の設計,デザインを,これオフィシャルでやり出すと,すごく面白くなるんで,余白というか,自由度を面白く設計した,そういう健全な不真面目さみたいなのもあるんじゃないですか.

森本:たしかにそうですね.私も一昨日まで台湾にいて,台湾のイベントに行ってきました.文字どおり,さっきおっしゃったようなコーヒーブレイクの時間とか,ディナーの時間とか,モーニングセッション,朝食会合と,みんなわいわいやって,知らない人とつながって,いろいろとしゃべり合う,そんな場があります.「え,そんなことある?」みたいなところをそういう見知らぬ人と,じゃあZoomで話しましょう,なんて絶対ないですから.

花見さんは,ものづくりの現場が多いですが,どうですか.

花見:そうですね.茨城の工場でしたので,みんな出社して,物を作って,検査してという環境でしたので出社中心でしたね.設計だけなら家でもできると思いますが,何かあったら,すぐ現場で現物を確認するといったモノ作り環境でしたので.

現在は,都内のオフィス勤めですのでリモート勤務は可能ですが,自分はできるだけ人とコミュニケーションを取りたい派なので,少なくとも私は会社にいますっていう状況にしていて,ほぼ会社に行っています.部下の半分ぐらいが出社している感じですかね.

学会に限った話ではありませんが,いわゆるカンファレンスなどで,直接会うことが大事なんだと思います.それは小川さんが言われたことと重なりますが,人と人のネットワークの価値だと思います.海外の会議などでは,ネットワーキングっていう時間が結構たっぷり取られていますよね.そういう場で,みんな軽食をつまみながら会話するような休憩時間が平気で20~30分ある.日本の場合はトイレ休憩くらいの時間しかありませんけど.

ぜひ学生の方も,海外に行くチャンスがあれば積極的に行ってほしいです.そういうところに行くと,人の考え方とか付き合い方,企業と企業の付き合い方といった文化の違いみたいなのを感じることがあります.

原子力の事例で言いますと,日本だと会議1つにしても上下関係が強くて,国→電力会社→メーカーといった構図がすごくはっきりしている.一方で米国では本当にフラットな円卓のようなイメージで,まったく忖度(そんたく)のない会話が普通に行われている.同じ分野の仕事でも,国が違うと人や組織の関係性がこんなに違うのかと感じました.こうしたものは,やはり行ってみて,肌で感じないと分からないと思います.あれはリモートでは分からないと思うので,ぜひこうした学会で人と会う,ということを大事にして,ネットワークを作っていただきたいと思います.

森本:それでは大半の時間がたってきたのですが,聞きたいことが皆さんもあろうかと思いますので,会場からいくつか質問を,キーワードだけでもいいので,手を挙げて言っていただければと思います.いかがでしょう.

質問者1:大変議論を楽しく聞かせていただきました.私の専門はAIなのですが,先ほどからのお話にもありましたように,AIの国際会議に行くと,ものすごい勢いで交流が進んでいます.実態としては,学生が発表して,良い発表をしている学生を企業の人がリクルートの場にしているケースが結構多くって.だから,いわゆる学会が出会いの場になっているっていうのは,そういう意味もあるんですよね.人材交流を促進するみたいな意味もあるし.一方で,入って1つの会社でずっと勤め上げるっていうのも少ない時代で,会社を渡り歩くような,そういう時代で.

私,実は電子情報通信学会IEICE次期会長っていう立場なのですが,会長が最近就職に関する声明っていうのを出して,企業の方々は学生の学業の研究成果を見て,それでリクルートしてほしい.つまり青田買いやめてくれませんかっていう声明なんですね.実際そんなことやってるのは日本ぐらいで.それで私,メーカーで研究者やってたこともあるんですけど,学生の立場からも,メーカーの研究者の立場からも,あんまりうれしい傾向じゃないと思います.それをどうやって解決していったらいいのかなということについて,ご意見を伺いたいなと.

森本:青田買いをやめてということですね.

質問者1:そうですね.いわゆる国際会議で,いい成果を出した学生は高給で雇われるような,そういうふうにしてもらえると,大学の教育も実質的にうまく動くんじゃないかなと思って.

森本:私,実質的にはそういうふうになっているのではないかなという感覚なのですが,いかがですか.

津田:最近は当社も新卒一括採用よりもキャリア採用を主にしていこうという方向です.

たとえばこれまでだと,会社入って,仕事を通じて何年かかけて教育するということができましたけど,会社側も余裕がなくなってきつつある.即戦力として海外のいい学生を採るといったことも多くなっている.誰が研究者を育てるかというのは問題です.

山田:私自身,ドクター入社なんですけど,私が入ったころって,NECの場合だとドクターが1割ぐらいだったんですけど,今,研究所の場合,過半はドクターなんですね.当然ドクターの採用ですので実績評価ベース以外にはあり得ない.国際会議とかは,世界の一流の研究者が査読に参画してくれて,レベルの高い成果を選んでくれてる.実績があるのはこの人だよって言ってくれてるのに,それを参照しないで,1人の上司の勘で採用するなんていうのはあり得ないと思うのです.実際にNECでは一括採用ではなくて,実績ベースの採用を主にしようとしている.

ただ,それだけやっていると,偏った人材構成になってしまいます.ある種の突然変異みたいなのも必要で,そういう人の枠も残しておきたいとは思うんですけど,基本的には一括ではなくって,実績ベース,中途を中心,という時代だなと私は思ってます.

森本:IBMも,海外の協力会社は結構実績ベースでもあるのですが,少し長期のベンチャーも体験してもらった上で,そこから入社という方たちも結構多い.

山田:海外のインターンの学生さんって,企業で超長期のインターンをやって,そこで博士論文を書いて学位取ったりしているんですよね.1年ぐらい平気でインターンやってたりするんですよ.日本は,夏休み中の授業がないときぐらいしかインターンシップを許さないと言われて,そうすると最長でも3週間くらいの短いインターンしか設定できないんです.

この辺りも,もうちょっと長い期間にわたって,アルバイトみたいな感覚でも構わないんですけど,授業が終わった後,3時から,毎日2時間会社に行って,企業と一緒にやろうよみたいな,そういうのを許してくれるようになっていくと,インターンっていう形での実績ベースでも,もっともっとやりやすくなるのかなと.

質問者1:おっしゃるとおりだと思うのですが,我々は許さないということはなくって.単にこう言っちゃなんですけど,その分1年間休学してインターン行くとか,企業のほうで,休学の期間が空いてると就職に差し支えるみたいな風潮がある.同じレベルの学生なら新卒を選ぶ.考え方が低いのかもしれないんですけど,そういう考え方が結構あるって話かと.

あと大学だと,まだ修士で就職する学生が多くって.そうすると,修士って,昔はそれなりに国際会議で発表する機会も結構あったんですけど,分野の発展とともに,なかなか修士では,きちっと実績を出していくことが難しい.一応学部を出て,修士に入って,1年目で就職活動して,で,もうどこか入っちゃうの,成果出る前にね.そうすると学生のモチベーションも上がらない.

だから,ぜひ,またこちらからのお願いっていうのは,博士に進学するほうが生涯賃金が高くなるような世界っていうのを,もっと数字で見せていただけると大学の学生とかは親を説得しやすい.

まず,我々の敵は,我々の世代の親御さんたちなんですね.留年なんかしちゃいけないとか,そういうふうになってしまって.おっしゃっていることは,ほんとに私はよく分かるんですよ.学生たちも自分で自分を律してるっていうふうになる.

森本:花見さんのほうからお答えいただけますか.

花見:先ほど話した創業のころの入社の馬場さんっていう方は「世の中を驚かすようなことを作るっていうのは変人である」みたいなことを言われまして.会社の中で「変人会」という組織があります.元々,変な人の変人だったんです.今は事情があって,漢字が変わりました.どうも「日立製作所変人会臨時総会」なんて看板を立てると,あまり近所から評判がよろしくないということで,今は「返仁会」.でも今でもそういう思いを大事にして研究をしています.

博士課程を持っていると,どうしても1つの分野の専門職ってことに,入社のころから傾倒しがちな人が多い.それも大事だと思いますが,一方で,自分の専門以外に幅を広げて成果を出したとか,頑張った人を表彰する制度もあります.先ほどのご質問の答えに直接はなっていませんが,博士課程を取った人が活躍する場はたくさんありますし,もっと幅広くしていきたいと思っています.

ただ,先ほどのご意見の,学生のたとえば学会の場所でのリクルートって意見に関しては,半分賛成で半分反対です.これは私個人の意見ですけど.もちろん学会とかで成果を出した方については,履歴書に書いていただいて,それは当然考慮に入れます.ただ学生さんの研究って,限られた数年間の中でのめぐり合わせみたいなのもあったりする.たまたま先輩から受け継いできた研究が,自分の世代でうまく成果が出たり,逆に出ない人もいるわけですね.華々しい成果につながらない研究は就職に不利かも,みたいな話になってしまう可能性もある.

こういうこともあるので,成果は成果ですごく考慮はさせてもらいますけど,やはりその人との面談を通じて,その人がたとえ成果を上げてなくても,どれだけ真剣に取り組んできたのか,プロセスみたいなところも,限られた時間ではありますけども,企業のほうとしては見させていただいて,採用させていただきたいなって,私は思います.

質問者1:おっしゃってることは私まったく同感なんですけど,先ほど山田さんのお話にもあったように,学会で議論するっていうことが大事なんじゃないかなと.成果って意味ではなくて,出会いの場として議論ができると,それで採用活動とかにつなげていただけると,大学としては,学生のモチベーションが上がるっていう点でうれしいなと思う.

花見:それはまったく賛成です.積極的にこれだけ頑張りました,というのをぜひPRしてほしい.

森本:そうですね.そういう意味では,良い質問をする企業の人も,もっと学会にたくさん参加するようになるといいなと思います.

質問者2:今ポジション的には,自動車メーカーの情シス部門の,いわゆる車の開発領域のマネジメントをやりつつ,電動車の領域のITのマネジメントをやっている,若干クレイジーな働き方をしております.

まずご意見をお伺いしてみたいのは,いわゆる自動車業界に対してのビジネスの在り方.各社さん,自動車業界とかなりつながり深いと思いますので,今後どういうビジネス,あるいは思いをお持ちかっていうのをお伺いしてみたいなと思ってます.

少しだけ補足しておきますと,車業界,今までもハードウエアに寄せた車の作り方をしてきています.一方で,ちょっと踏み込んで新しい風を創造する.あるいはソフトのみならず,新しいビジネスモデルをつくらなければというところで,いろいろ今スタディをしているさなかです.

ただ事業創出の領域に,なかなか技術理解をした者が少ない.恐らく各社にとっても同様かと思うんですけれども,言葉が通じない,これもあります.先ほどの津田さんのプレスの話も同じかもしれません.言葉が通じなかったり,あるいは,それに対して実現性を議論する段階まで,相当時間がかかってしまうというような課題を,恐らく自動車業界すべてだと思いますけど,抱えている.そんな中で,どうやってビジネスをお互いつくり上げていくかっていうところを,我々パートナーを探しながら動いてるというのが実情かなというふうに思っております.

そういう背景がありつつ,皆さまのご指摘で何かコメント,ご意見があれば,お伺いできればと思っております.

森本:小川さん.お願いします.

小川:自動車産業っていうのは日本を支えてきた産業でもあるし,モビリティっていう観点で捉えると,これからも成長していける余地がすごく大きい.

おっしゃったように,これからメインのビジネスの戦場は,いわゆるソフトウエア・デファインド・ビークルでどういうふうにするか.それは,モビリティで社会をどうやってやるかという話だと.

一方で,私,1年半ほどの間でしたけれども,オートモーティブの仕事をしたときに感じたことは,自動車メーカーの皆さんと,その下にいるティア1,ティア2との関係が,あまりにも力関係の差が大きすぎて.それはまわりまわって業界全体のためにならないんじゃないのって思うことも実際ありました.

津田:日本のAIはどこを狙うべきかという点でも,ものづくりやエンジニアリングは有望に思います.AIに必要な実証実験データがあるからです.ただ,それが自社や業界で活用されてなかったりとかします.企業を越えてデータを連携しAIで活用できると,サプライチェーン全体として日本は勝てないか.車業界とかももっとサプライチェーン全体にAI活用を率先してやっていただけないでしょうか.

花見:日立の花見です.自動車業界に限った話ではありませんが,規制対応やサプライチェーンのデータ連携,そういうところをちゃんとお作法に沿っていないと,ビジネスの土俵にも上がれない環境になりつつあると思います.

ですので,日本にはたくさんの自動車メーカーありますけれど,今までどおり1社で戦っていくのか.ある程度の領域は自動車業界で徒党を組みながら,その上で競走する,いわゆる協調領域と競争領域の整理と戦略が必要なんだろうと感じます.

質問者3:意地悪おじさんの質問を期待されているということですが,よく「失われた30年」とか言われて,経済がうまくいってないっていうのもありますけれども,産業もこの30年で衰退してしまったと.その典型的なのが,日本の家電メーカー,コンピューターメーカーっていうのが,30年前にものすごく良かったのに,今ちょっと,GAFAM(Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft)と比べてまったく存在力がない.この30年間もっとちゃんと頑張ってたら,GAFAMじゃなくて,IBMさんは除けといて,パフーン,PFHN(Panasonic, Fujitsu, Hitachi, NEC)が世界を席巻していたんではないかと思うわけです.

先ほどのお話の中で,津田さんがGoogleかな,ビジネスのマネタイズのところはすごいうまいと感心された.そのころ若かったんだと思いますけど,ただ当時の経営者の方とかがちゃんとできなかったのは問題なんじゃないでしょうか.そのような問題は,何が悪かったかとか,これからどうやって復活していくようなみたいことを伺いたいと思います.

実は私は,皆さんものづくりやめちゃったというのが致命的な気がしています.日本って,やっぱものづくりが1番強いじゃないですか.でも皆さん,IBMさんを含めて,ものづくり部門を売っちゃったりしていますよね.パナさんなんて,すごく典型的ですけれども,本来,物を作って売るっていうのが幸之助の精神だったんじゃないんですか.ただ単に,今BtoBとか,BtoBtoCかもしれないですけど,どっか行っちゃってますよね.

要は会社のビジョンとか,その一部ご紹介ありましたけども,無難ないいビジョン.NECさんだけが画期的だというふうな,画期的な事業転換みたいな言い方されてましたけども,たしかに事業の変革としては画期的だと思いましたけども,GAFAMに実はつながっていっちゃう感じ.AIを支えるんじゃなく.

もっととっぴなことを言うということは,皆さんCTOとしての責任だと思うんですけれども,言っていること自体は割と無難で,生成AIにでも言えそうな話をおっしゃっているのではないか.意地悪おじさんで聞いています.

花見さんもそうですけども,自分の昔の嫌な思いっていうのを若い人にさせたくないんだということで,核融合ですね,あんまり報われないんだということをおっしゃっていました.それ逆じゃないでしょうか.核融合をそれこそ打ち立てて,自分の若いときに思い描いた夢とおんなじのを若い人に見させてあげるんだみたいな.そういうとんがったビジョンとかいうのをもっとおっしゃってはいかがでしょうかという意見です.

森本:いかがでしょう,花見さん,

花見:たしかに会社概要の説明は無難に聞こえたかもしれません.私が先ほど申し上げた核融合の話に関して,私自身の経験はともかく会社としてしては夢の技術への挑戦は当然今でも続けています.また個別の分野では,やはり尖った技術を目指している人もいます.日立は尖った技術に取り組んでいる人は歴史的にも多と思います.量子コンピューターもそうですし.ですので,私の説明の印象は無難だったかもしれませんけど,突っ込んだことをこれからもやりたいと思いますし,しっかりと日立としてのビジョンを示していきたいと思います.

森本:最後20~30秒ずつぐらい 一言ずつあれば.

山田:今回特に準備なくきましたけど,会場からのご意見とか,非常に参考になりました.最後にいただいた,しっかりせよという叱咤(しった)激励をしっかり受け止めていきたいと思います.昔みたいに,総合的に何でもやるっていうところから,徐々に各社,自分の強みをそういった観点から集中いくという中で,どういうふうに外に発信したらいいのかなという工夫が足りていないのかなと感じます.よく考えてみます.どうもありがとうございました.

花見:我々がこの世界で戦っていけるために,もっとビジョンをはっきりさせて,自分たちの進む方向ってこうだよっていうのをしっかり示したいと思います.それが無難じゃない面白さを学生の皆さんにお話しできると,また違ういい循環が生まれるんじゃないかな.それが学会っていう場でもいいと思いますし,ほかの場でも発表できたらなと思います.

津田:AI研究もノーベル賞を取る時代になり,ぜひ情報処理学会の学生さんや研究者の皆さんも夢を大きく.それには1人でこもっていてもだめで,学会をはじめ外にでましょう.

小川:企業価値のことで悩んでまして,どういう会社にこれからなっていくんだ,という危機意識は常にある.私自身は「この会社は何の会社ですか」って言われたら,やっぱり「ものづくりの会社」って言いたいですけど,お客さんとの関係も変わっていかなあかん.

お客さんとの接点では,モノ,ハードウエアが残るので,そこの上に乗っけていくサービスであったり,ソリューションであったり,そこをフローするデータであったり.そこでお客さまにやっていただく体験みたいなところに価値がシフトしていくとしても,これまでこの時代を一生懸命つくった一国の資産はちゃんと大切にして,でも,この先はこれはあなたのために作ったものですよ,長く使ってほしいですというような,モノとヒトとの関係というところを新しくつくれるようになりたい.

そういう意味で,今回のビジョンは,外の皆さんに「全然まだ具体的なビジネスの姿が分からないけど,こういう社会になったらいいですね」って言っていただく反面,会社の中の幹部からは「まったく金のにおいがしていかない」ってすごく叱責されているんですよ.今日の物差しで見て,金のにおいがすでにするんやったら,そんなん今からやっても無駄やと思っていて.私たちはそこで動いているんだということを感じてほしいですね.

森本:ありがとうございました.IBMでも「モノからコトへ」と言われていて,先端のものづくりはIBMがやるだろうから,わざと半導体,量子もハードウエアのところのプロダクトとしてご紹介した次第ではあります.

ただ,おっしゃるとおり,少し未来は具体的なビジネスを目指していくのは,会社の中でも,直近のビジネスと,ものづくりとの間のいろいろな駆け引きがあり,それは新しい事業をやってる者の共通したさまざまな悩みであって,私自身にもあるかもしれないです.

いずれにしても,学会的には若い人たちが,これからの未来の技術を背負っていく,そういった方々への真のメッセージとしたいと思います.

会員登録・お問い合わせはこちら

会員種別ごとに入会方法やサービスが異なりますので、該当する会員項目を参照してください。