VR技術の予防医療分野への適用事例と留意点─MCI早期発見技術・うつ病を対象としたデジタル治療薬を事例として─

1.予防医療におけるVR技術の必要性

厚労省の報告によれば,令和3(2021)年度の国民医療費は,44.2兆円となり,前年度からの伸び率は年々増加傾向にある[1].国民医療費の増大の主な原因は,高齢化社会,生活習慣病の増加,医学の進歩に伴う高度先進医療費などが挙げられる[2].特に高齢化に伴う医療ニーズの増加により医療費は高額になる傾向がある[3].また,高齢者は慢性疾患を持ちやすく,重症化しやすいため,医療費の負担が大きくなってしまう.高齢化が進む我が国においては,この医療費の増大の問題は深刻な問題となっており,早急な解決策が求められている[4].

国民医療費の増大の問題を解決するための1つの手段として,予防医療が注目されている[5].予防医療は,疾患や病気の発生を未然に防ぐだけでなく,介護者の負担の軽減にもつながる.また,健康的な生活習慣を促進することになるため,健康寿命の延長にもつながる.予防医療の普及により国民全体の健康状態の向上が実現すれば,医療費の削減にもつながることが期待される.

1.1 予防医療の重要性

予防医療とは,病気が発症する前段階で予防的に医療を行い,健康を維持することを目的とする医療の一形態である.予防医療には,1次から3次予防の3つの段階がある[6].1次予防は,疾患が発症する前の段階であり,生活習慣の改善や予防接種などによって,疾患の発症を予防することを目的としている.2次予防は,疾患の発症が疑われる段階であり,定期的な健康診断や検査によって,早期発見・早期治療を行うことを目的としている.そして,3次予防は,疾患の進行を止めるために,すでに発症している疾患を改善する治療を行うことを目的としている.このように予防医療は,病気や疾患の早期発見・早期治療を行うことで,医療費の削減や健康的な生活習慣の促進,健康寿命の延伸につながるとされている.

1.2 VRデジタル治療薬による新しい治療

デジタル治療(DTx:Digital Therapeutics)は,エビデンスに基づく治療介入を提供するデジタルヘルスツールの一種であり,医学的な障害や疾患を予防,管理,または治療するための高品質なソフトウェアプログラムによって実現される[7].これらは,ランダム化臨床試験の方法論を用いて研究され,リスク,有効性,および使用目的に関する製品の主張を裏付けるために,必要に応じて規制機関が評価,承認,または認定を行う.2014年の薬事法改正により,医療ソフトウェアが薬事規制の対象となったことをきっかけに台頭した第3世代の新薬である.

デジタル治療薬はこれまで,上肢運動障害[8],バランス,歩行障害などの感覚・機能障害のリハビリ[9],ワーキングメモリなどの認知機能のリハビリ[7],脳卒中後の視覚障害の治療,構音障害や嚥下障害の治療[10],うつ病の治療,治療中の痛みや不安から注意を逸らすディストラクション[11],禁煙治療[12]など,さまざまな分野への応用がなされている.これらの多くは,スマートフォンやビデオゲームなどのデジタル機器を用いたアプリケーションで提供されており,利用者は自宅や外出先など,場所を選ばずにリハビリや治療が受けられる利点がある.

デジタル治療薬は,疾患の早期発見や自己管理を支援することができ,医療の質を向上させることが期待されている.また,従来のリハビリや治療よりも低コストで提供できるため,医療費の削減にもつながると期待されている.しかし,デジタル治療薬の適用範囲や効果についてはまだ十分な研究がなされておらず,適切な使い方や留意点については今後の研究が必要とされている.したがって今後,さまざまな疾患に対して,さらなる精度の向上や有用性の高いデジタル治療薬が開発され,医療の発展に貢献することが期待されている.

一方,Virtual Reality(VR)技術を用いた新しいデジタル治療薬の開発が進んでいる.VRとは,現実の環境をコンピュータで生成した仮想空間内に再現することで,よりリアルな体験を提供することを可能とする技術である.VRを用いた例では,社交不安障害(SAD)の治療において仮想現実暴露療法(VRE)が有効であることが示されている.Zainalaらは,自己指導のVREの効果についてランダム化比較試験(RCT)を用いて検証した[13].SADに診断された成人44人がVREまたはウェイトリスト(WL)にランダムに割り当てられ,SAD症状の自己報告,仕事面接の不安,特性の懸念,およびうつ病症状を測定し,4回以上のセッションでVREを行った場合とWLで比較した.VREは,SAD症状の重症度,仕事面接の不安,特性の懸念の減少につながり,うつ病についても変化をもたらした.これらの改善は,3カ月と6カ月のフォローアップ時点でも維持された.さらに,VREの過程で存在感の面が向上し,VR酔いが減少した.また,NeuroRacerというカスタムデザインの3Dビデオゲームを用いた研究では,60歳から85歳までの高齢者がマルチタスキングトレーニングモードで遊ぶことで,トレーニングを受けていない20歳の参加者を超えるレベルまでになり,その効果は6カ月間維持されたことが明らかになった[14].このトレーニングは,中心前頭部のシータ波パワーと前後頭部のシータ波相関を増強することによって,加齢による認知制御の神経的特徴の欠陥を改善した.さらに,このトレーニングによって,未トレーニングの持続的注意と作業記憶の強化にも効果がおよび,中心前頭部のシータ波パワーの増加は,持続的な注意力のトレーニング誘発効果と,6カ月後のマルチタスキング改善の維持を予測することができた.これらの知見は,高齢脳における認知システムの強力な可塑性を示し,カスタムデザインのビデオゲームが,認知能力向上の強力なツールとして使用できることを初めて示している.

VRをデジタル治療薬として使用することのメリットは,現実の制約や危険性を排除した環境での治療が可能となることである.また,VR技術を用いることで,身体性や空間性,臨場感,没入感などを高めることができ,より効果的な治療環境の構築が期待できる.たとえば,身体性を高めることで,患者は自分自身が治療の主体であることを実感し,自己肯定感が向上する可能性がある.空間性を高めることで,治療空間をより安全で快適なものにすることができる.そして,臨場感や没入感を高めることで,治療者とのコミュニケーションが改善し,治療の効果のさらなる向上が期待できる.

一方で,VRデジタル治療薬の使用に関して,いくつかのリスクやデメリットがあることも考慮すべきである.まず,VR装置の使用による副作用や健康上の問題が懸念される.たとえば,長時間の使用による目の疲れや,酔いなどが報告されている.加えて,VR治療薬の導入には高いコストがかかることがあり,すべての患者や医療機関にとってアクセスしやすい治療法とは言い切れない.このため,経済的な格差が治療の選択肢に影響を与える可能性がある.また,医療従事者が技術修得にかけられる時間も考慮する必要がある.もし,技術修得に十分な時間をかけられなければ,専門知識が不足し,治療効果に影響を及ぼすことも考えられる.これらのリスクやデメリットを考慮することで,VRをデジタル治療薬として適切に使用するための注意点が明確になり,デジタル治療薬のメリットと限界の公平な理解につながる.

2.観測したい指標の整理

VR技術により,現実の制約や危険性を排除した仮想環境での治療が可能となる一方で,実環境と比較し治療過程においていくつかの制限をもたらすことがある.したがって,両環境の違いについて整理した上で,仮想環境で再現したい治療体験を患者の特性に合わせて設計するとともに,計測したい指標を明確化していくことが重要となる.

2.1 仮想環境と実環境の差異

仮想環境と実環境の差異について,感覚情報,空間性,身体性の観点で比較し整理する.

2.1.1 感覚情報の差異

仮想環境のすべての感覚情報はコンピュータシミュレーションされた情報でレンダリングされるため,実環境に近い環境から実際には存在しない空間まで多様な空間の構築が可能である.VRは,視覚,聴覚,体性感覚,嗅覚,味覚,前庭感覚などさまざまな感覚情報の提示が可能である.ただし既存のVRデジタル治療薬では,主に視覚情報に特化したアプローチが主流であるため,ここでは視覚情報の差異について整理する.

VRにおいて視覚情報を提示する方法は,2眼式,体積走査型,没入型ディスプレイなどさまざま提案されているが,VRデジタル治療薬では2眼式視覚ディスプレイであるHead Mounted Display(HMD)が主に用いられている.ただし,患者が酔いやすい特性を持っている場合は,タブレットなどの半没入型ディスプレイが用いられることがある.

HMDは,肉眼での見え方とは異なる特性がある.たとえば,HMDの視野角は制限されており,一般的によく使用されているHMDの視野角は90から100°程度である.対して,人間の目は水平方向に約200°,垂直方向に約125°程度の視野角を持っている.また,既存のHMDはピクセル密度も低く,既存の技術では約15ピクセル/度(ppd)の画質しか提供されていない.一方,通常の人間の視力は120ppd程度に達する.さらに,HMDでの提示には遅延が生じることがあり,数百ミリ秒以上の遅延が起きる場合は,VRシステムとして最適とは言えない[15].以上のようなHMDの性能の指標は,肉眼での見え方との違いを特定する上で基準となる.

HMDを使用したVRデジタル治療薬において,肉眼での見え方と異なることから引き起こされる問題はさまざま存在する.たとえば,低いピクセル密度や視野角の制限によって,映像がぼやけたものになることがある.また,遅延の影響によって頭部の動きと表示画像のタイムラグが生じ,酔いやめまい,バランスの喪失などの健康上の問題が起こる可能性もある.さらに,HMDによって提示される映像が限られているため,患者が空間の把握や方向感覚に支障を感じることもある.これらの問題は,現在の技術レベルにおいては避けがたいものとなっているため,酔いやすい患者に対しては,HMDベースの情報提示を行わず,空間に映像を投影するプロジェクションマッピングを用いたり,タブレットPCなどの半没入型の情報提示環境を用いたりするなど,患者の特性に合わせて配慮する必要がある.

2.1.2 空間性の差異

次に,空間性という観点で比較する.実環境と同様に3次元の空間性を持つ仮想環境は,視聴覚的に無限に広い空間を構築可能であるのに対し,実環境は,物理的に広さの制約がある.したがって,仮想環境を移動する際は,常に実環境の物理的な制約を受けることになる.ここでは特に歩行による移動に着目して考察する.

歩行とは我々にとって最も自然で身近な移動手段である.しかし,仮想環境内で自然な歩行を実現するには,さまざまな制約を乗り越える必要がある.具体的には,上述したように無限に広い仮想環境内を歩くには実環境の物理的制約を考慮しなければならないため,移動量や歩行軌跡を調節するなどの工夫を行う必要がある.また,歩くという行為は全身運動であるため,歩を踏み出すたびに視覚,聴覚,前庭感覚などの複数の感覚の相互作用による知覚が生じる.したがって,このような感覚フィードバックも重要となる.

仮想環境内の歩行技術は現状で(1)Repositioning System,(2)Proxy Gestures,(3)Redirection Techniqueの3つに大別することができる.Repositioning Systemは,トレッドミルなどの機械的な仕組みを用いてその場で歩を踏み続けられる状況を作る手法である[16].Proxy Gesturesは,歩行のジェスチャーを認識して擬似的に歩行感を提示する手法である[17].そして,Redirection Techniqueは,錯覚を利用して歩行感を提示する手法である[18].これらの技術は,歩行という行為に近づけた擬似的な移動は可能であるが,自然な歩行感を提示するには課題が多い.

歩行は,運動療法でも効果の高い療法の1つである.そのため,VRデジタル治療薬においても積極的にその効果を取り入れることは重要である.しかし,疑似的な歩行体験がどこまでの効果を生み出すかについては,十分に議論がなされていない.

2.1.3 身体性の差異

実環境における我々の行為には必ず身体が伴うように,仮想環境では仮想身体(アバタ)が伴い行為が生起される.このアバタに関する感覚は身体化感覚と呼ばれ,行為主体感,身体所有感,自己位置感覚の3つの異なる感覚から構成される[19].行為主体感は,観察された行為が自分自身によって主体的に引き起こされた行為であるという感覚である.身体所有感とは,その身体が自分の身体であるという感覚である.そして,自己位置感覚とは,アバタの身体位置に自身が存在しているという感覚である.これらの感覚が生じた結果,身体化感覚が生起される.

身体化感覚の生起の有無は,質問紙を用いて主観的に測ることができる.一方で客観的な指標としては,実身体との同期性を確認することで測ることができる.具体的には,体験者の実身体とアバタの各関節の位置・姿勢の情報を時間的・空間的に正確に一致させることで,視覚的かつ触覚的に正確に一致しているか確認する.このような同期がとられることで,よりリアルな身体化感覚を生起させることが可能となる.

我々の行為は,常に身体を介して生み出されている.その行為が環境に作用すれば,環境からの感覚フィードバックが身体に還り知覚される.そして,この行為と知覚の循環の中で我々の思考や感情が生み出されている[20].この知見は,行為を生み出すのが身体であれば,どのような身体を持つかで行為は変化し,その結果として思考や感情にも影響を及ぼすことを示唆している.

実際,プロテウス効果と呼ばれる現象が生起することが明らかになっている[21].これは,アバタの見た目を変えるだけでそれを身体化した体験者の知覚や認知,そして行動が変容するという現象である.これまで,大人が子供の身体を身体化することによる大きさ知覚の変化[22],アインシュタインの身体を身体化することによる認知機能の向上[23],自身が老化した見た目のアバタを身体化することによる貯蓄行動の変化[24],心理学者フロイトの見た目のアバタを身体化することによる心理カウンセリングスキルの改善[25],長身のアバタを身体化することによる交渉能力が向上などといった効果が明らかにされている.

プロテウス効果は,身体化するアバタのステレオタイプが体験者のメンタルモデルに影響を与えて生起するという見方もできる[26].メンタルモデルは,個人の思考の前提となるもので,過去の経験などに結びつくと考えられている[27].メンタルモデルが精神疾患などの病理に直接関連しているという知見はないが,Ainsworth [28]によれば幼児期のメンタルモデルの形成過程における他者への信頼の欠如が対人不安を生み出しているとの指摘がある.対人不安は,自己肯定感の形成にも大きく影響を与えている[29].したがって,プロテウス効果でメンタルモデルが更新できれば,精神疾患の予防に関連がある自己肯定感の向上にもつながる可能性がある.このような身体性の変容による効果は,治療効果を最大化する上で利用価値が高い.

プロテウス効果の生起には身体化感覚が関連しているのは明らかだが,プロテウス効果を高めるための条件や適用限界については明らかになっていない.プロテウス効果を高めるには,少なくとも身体化しているアバタになりきれている感覚が必要と思われる.つまり,上述したような実身体の位置姿勢の同期以外にも,表情や毛髪,皮膚の微妙な変化,体重,体温,声質などアバタが持つ身体的特徴の高度な同期が考えられる.しかし,これらの情報の同期の実現には,技術的な課題があるとともに適用限界についても十分に議論する必要がある.

2.2 仮想環境でモデル化する体験の明確化

仮想環境と実環境の差異について,感覚情報,空間性,身体性の観点で比較し整理した.上述したように仮想環境では,それらの情報には一定の制限がある.しかし,仮想環境は実環境では体験できないような体験を構築することができるため,それぞれの特性を理解し活用することが重要である.

モデル化とは,実世界の複雑な現象やシステムを簡略化し,理解しやすい形で表現するプロセスである.モデル化は,問題解決や予測,シミュレーションなどの目的で行われ,対象の特性や挙動を数学的な表現やコンピュータシミュレーションで再現することができる.モデル化の精度は,対象の簡略化の程度やモデルの目的によって異なる.過度に単純化したモデルは実世界との乖離が大きくなり,その利用価値が低下する恐れがある.一方で,適切な簡略化により,現象の本質を捉えることができ,効果的な問題解決や予測が可能となる.

VRのモデル化では,人間の感覚と目的に応じて必要な情報を選択的にモデリングすることが求められる.モデル化の対象がデジタル治療薬であれば,感覚情報と体験内容を考慮したモデリングが必要となる.たとえば,Rizzoらの研究[30]では,VRを用いたPTSD(心的外傷後ストレス障害)治療において,患者が感じる恐怖や不安を再現するために,環境や状況に関するモデリングが重要であることが示されている.また,VRのモデルは,治療の目的に応じて,患者の感覚情報を網羅的に再現することが可能であり,その結果,患者はリアルな治療体験を得ることができる.

デジタル治療薬におけるVRのモデル化では,患者が取り得る行動を制限することで,必要なモデリングの範囲を絞ることができる.たとえば,Freemanらの研究[31]では,VRを用いた対人恐怖症の治療において,仮想世界に登場する人々の反応のモデリングが重要であることが示されている.一方で,この研究では,遠くの風景や空の色のモデリングは不要であることが明らかになっている.

以上のようにデジタル治療薬に応用されるVRのモデル化は,患者のニーズや治療目的に合わせて最適化される必要がある.治療効果を高めるためには,患者がリアルな治療体験を得ることができるよう,感覚情報や体験内容を考慮したモデリングが不可欠となる.また,患者が取り得る行動を制限することで,必要なモデリングの範囲を絞り,効率的に治療に適した仮想環境を構築することができる.このようなアプローチにより,デジタル治療薬の効果を最大化し,患者の心身の健康を向上させることが期待される.

また,上記のようなVRを用いたデジタル治療薬の開発者の視点だけでなく,治療薬を提示する医師や医療関係者の視点においても重要な点を整理しておく.たとえば,薬を処方する際に患者の状況に応じてカプセル剤やシロップ剤を処方することがある.これは,薬の有効成分とは別に,賦形剤(錠剤や顆粒剤などの成型や増量および希釈を目的に加えられる添加剤)を用いて服用のしやすさを設計していることになる.これらの設計はVRデジタル治療薬においても重要な視点となる.VRデジタル治療薬における有効成分は,その体験により得られる治療効果のエビデンスであるが,あくまで患者がその体験を継続的に行うことを前提とした効果である.したがって,患者がその体験を継続するためのモチベーションを維持するための仕組みは,患者の特性に合わせて別途モデル化する必要がある.また,その仕組みは,有効成分となる体験と柔軟に組み合わせることができ,医療従事者がその組合せを自由に選択できることが望ましい.

2.3 仮想環境で観測する対象の明確化

仮想環境の設計には,上述したようなモデル化のプロセスのほかに仮想環境で観測する対象の明確化が必要となる.ここで言う観測対象とは,治療行為中に計測される指標であり,行動指標,心理指標,生理指標などが考えられる.適切な指標を選択することで,仮想環境での治療効果を正確に評価し,実世界での治療効果との相関関係などを検証することができる.行動指標は患者の具体的な行動や反応を測定し,心理指標は患者の感情や認知の状態を評価する.生理指標は,心拍数や皮膚電気活動などの生体情報を通じて患者のストレスレベルや自律神経機能を評価する.

実装された仮想環境が実世界の写像である場合は,観測対象として選択された指標が,仮想環境と実世界の治療環境の両方で観測可能であり,相関があることが重要である[32].この相関性を確認することで,仮想環境での治療が実世界においても効果を発揮していることを示すことができる.また,相関性が高い指標を選択することにより,仮想環境での治療効果が実世界での治療効果に近似する可能性が高まる.

さらに,観測対象を選択する際には,個々の患者や治療目的に応じて適切な指標を選択することが重要である.患者の症状や治療目的に応じて,最も効果的な指標を選択し,それを観測対象として仮想環境での治療を行うことで,治療効果を最大化することが可能となる.個々の患者のニーズに対応した指標の選択は,治療プロセス全体の効率化と効果の向上につながる.

以上のように,仮想環境での治療の効果を評価するための指標は,現在進行中の研究や技術の進歩によってさらに向上する可能性がある.最新の研究成果や技術を適用することで,より効果的かつ個別化された治療方法が開発されることが期待される.継続的な研究と実践を通じて,仮想環境における治療効果の観測対象の明確化が,患者の心身の健康を向上させるために重要な役割を果たすと考える.

以下の章では,筆者がかかわってきた研究プロジェクトの例を挙げ,VR技術の予防医療分野への応用可能性について議論する.

3.VRを用いた軽度認知障害(MCI)の早期発見技術

国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば,我が国の総人口は減少傾向にある一方,高齢者人口は今後も2020年まで急速に増え続ける傾向にある.そのため高齢化率は上昇し続け,2015年には26.0%,2050年には35.7%に達すると見込まれている.したがって,それに伴う社会福祉の充実化や,医療分野のさらなる発展が急務とされる.

後期高齢者の急増を迎える超高齢社会における最大の特徴の1つは,認知症高齢者の増加である.厚生労働省の報告によれば,65歳以上の高齢者における認知症の有病率は推計15%(平成22(2010)年度)であり,当時の人口推計から認知症高齢者の推計値は約462万人と報告されている.さらに軽度認知障害(MCI)の推定有病率は13%であり,2012年度の高齢者人口に当てはめると約400万人がMCI高齢者と推計されると報告されている.

MCIは正常老化過程と認知症の限界領域として定義され,近年MCIを対象とした多くの臨床的,疫学的研究が国内外で実施されている.これらの報告によれば,MCIの約半数は5年以内にアルツハイマー型認知症(AD)に移行することが明らかになってきている.しかし,MCIは,適切なリハビリを行うことで正常な認知機能まで回復する可能性がある.つまり,認知症の根本的治療法が確立されていない現状においては,MCIの早期診断および早期介入による治療が,認知症予防の観点からきわめて重要な課題であるといえる.

3.1 手段的日常生活活動(IADL)における動きの淀み

MCIの早期診断を行うためには,早期スクリーニングが必須となる.従来のスクリーニング検査は,認知機能の検査に焦点が当てられ,特にfMRIによる脳画像診断や,質問紙を用いた記憶検査などが主に用いられてきた.しかし近年,MCI患者は,ADL(日常生活活動)よりも複雑で高次な動作群であるIADL(手段的日常生活活動)において,機能低下が見られることが明らかになってきており,MCIを特定する新たなスクリーニング指標として,行動指標に着目する必要性が示されてきている.しかし,現状では,IADLにおける機能低下の性質は明らかになっておらず,また,機能低下を検出する技術も確立されていない.

MCI 患者のIADLにおける機能低下は,Micro-errors(ME)と呼ばれる動きの淀みを指標とすることで観測可能であることが明らかになっている[33].MEとは,Omission(重要なプロセスを省略してしまう誤り)やCommission(不要な行動を繰り返してしまう誤り)などの明らかな誤り行動とは区別される.具体的には,(1)躊躇:対象に触れる手前で手が停止,(2)軌道の変化:対象を取ろうとする手の軌道が急激に変化し,別の対象に手が向かう,(3)接触:触れようとした対象と別の対象に触れる,(4)手の形の変化:不適切な手の形で対象を取ろうとし,途中から手の形を適切な形に変える,の4つに特徴付けられる.

3.2 VRを用いた動きの淀みの観測環境

IADLにおける機能低下の度合いを計測するためには,実環境にIADL環境を再現し,患者本人にIADLタスクを行ってもらう方法が考えられている.しかし,この方法は,車の運転など再現自体が難しいIADLには適用が難しい.また,計測には複数の実験協力者が必要なことやセットアップのコスト面の観点からマススクリーニング(集団検査)への対応が困難であるなどの問題もある.そのため,実環境でのIADLタスクの実施に代わる効率的で実用的なアプローチが求められている.

我々はこれまで,IADL環境をVR化することでこれらの問題を解決してきた.VR技術を用いることにより,実環境での課題や制約を克服し,IADLタスクの評価が容易になる.また,VRを活用することで,安全かつ制御された環境で患者にIADLタスクを実施させることができ,より正確な評価が可能になる.さらに,VRにおけるIADLでは,複数の実験協力者が不要であり,セットアップコストも大幅に削減されるため,マススクリーニングへの対応が容易になる.そして,車の運転など再現が難しいIADLもシミュレーションが可能となり,幅広いIADLタスクの評価が実現できる.

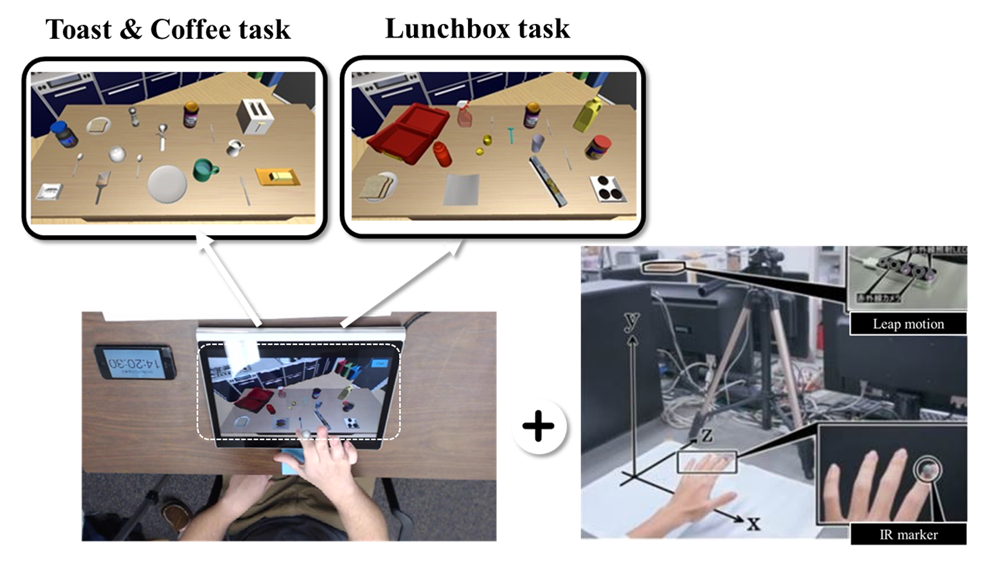

3.2.1 Virtual Kitchenシステム

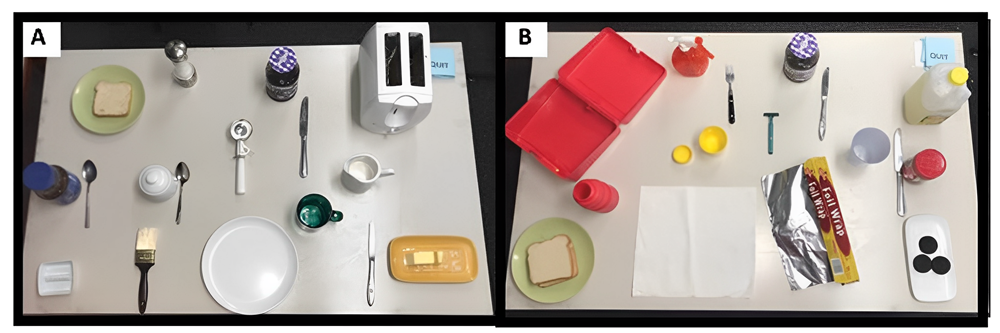

我々はこれまで,Virtual Kitchen(VK)システムと呼ばれる朝食と昼食の準備に関するIADLタスクを開発してきた(図1).これらのタスクは,実験対象者がMCIや認知症患者であることからVR酔いに配慮し,タブレットPC上でタスクを実装した.つまり,仮想空間の空間性は,頭部の動きに同期しない固定視野の空間表現とし,身体性は,仮想身体は用いずに実身体によるダイレクトタッチで仮想オブジェクトを操作可能なインタラクションを実装した.感覚情報は,視覚と聴覚以外にスクリーンタッチ時の感覚が体性感覚としてフィードバックされる.これらのタスクは,米国人を対象に開発を行ったため,彼らの食文化に合わせたタスク内容で構成した.以下にそれぞれのタスクの詳細について示す.

(1)朝食(Toast&Coffee)タスク

Toast&Coffeeタスクは,トーストタスクとコーヒータスクの2つのメインタスクで構成される.メインタスクは,複数のサブタスクから構成されており,それぞれ可能な限りサブタスクの数が同数になるよう調整されている.Toast&Coffeeタスクのメインタスクとサブタスクの詳細を以下に示す.このタスクは,Giovannettiらの研究[34]で使用されたタスクと同一のものをVR化している.

- (i)トーストタスク:

- 1.パンをポップアップトースターに入れる.

- 2.トースターの電源を入れる.

- 3.トースターからパンを取り出して皿に乗せる.

- 4.ブルーベリージャムの蓋を開ける.

- 5.ブルーベリージャムをスプーンですくってパンに塗る.

- 6.バターをナイフで切ってパンに塗る.

- (ii)コーヒータスク:

- 1.インスタントコーヒーの蓋を開ける.

- 2.スプーンでインスタントコーヒーの粉末をすくってマグカップに入れる.

- 3.砂糖の蓋を開ける.

- 4.スプーンで砂糖をすくってマグカップに入れる.

- 5.コーヒークリームの蓋を開ける.

- 6.コーヒークリームをマグカップに入れる.

- 7.スプーンでコーヒーをかき混ぜる.

(2)昼食(Lunchbox)タスク

Lunchboxタスクは,サンドイッチタスク,クッキータスク,水筒タスクの3つのメインタスクで構成される.Lunchboxタスクのメインタスクとサブタスクの詳細を以下に示す.このタスクは,Giovannettiらの研究[34]で使用されたものを参考に目標のオブジェクトが10個,妨害刺激となるオブジェクトが4個となるように調整された.

- (i)サンドイッチタスク:

- 1.パンを1枚アルミホイルの上に置く.

- 2.ピーナッツジャムの蓋を開ける.

- 3.ピーナッツジャムをナイフですくってパンに塗る.

- 4.ブルーベリージャムの蓋を開ける.

- 5.ブルーべリージャムをナイフですくってパンに塗る.

- 6.もう1枚のパンで挟む.

- 7.アルミホイルでパンを包む.

- 8.包んだパンをLunchboxに入れる.

- (ii)クッキータスク:

- 1.3枚のクッキーをアルミホイルの上に置く.

- 2.アルミホイルで3枚のクッキーを包む.

- 3.包んだクッキーをLunchboxに入れる.

- (iii)水筒タスク:

- 1.ジュースの蓋を開ける.

- 2.ジュースを水筒に注ぐ.

- 3.水筒の内蓋を閉める.

- 4.水筒の外蓋を閉める.

- 5.水筒をLunchboxに入れる.

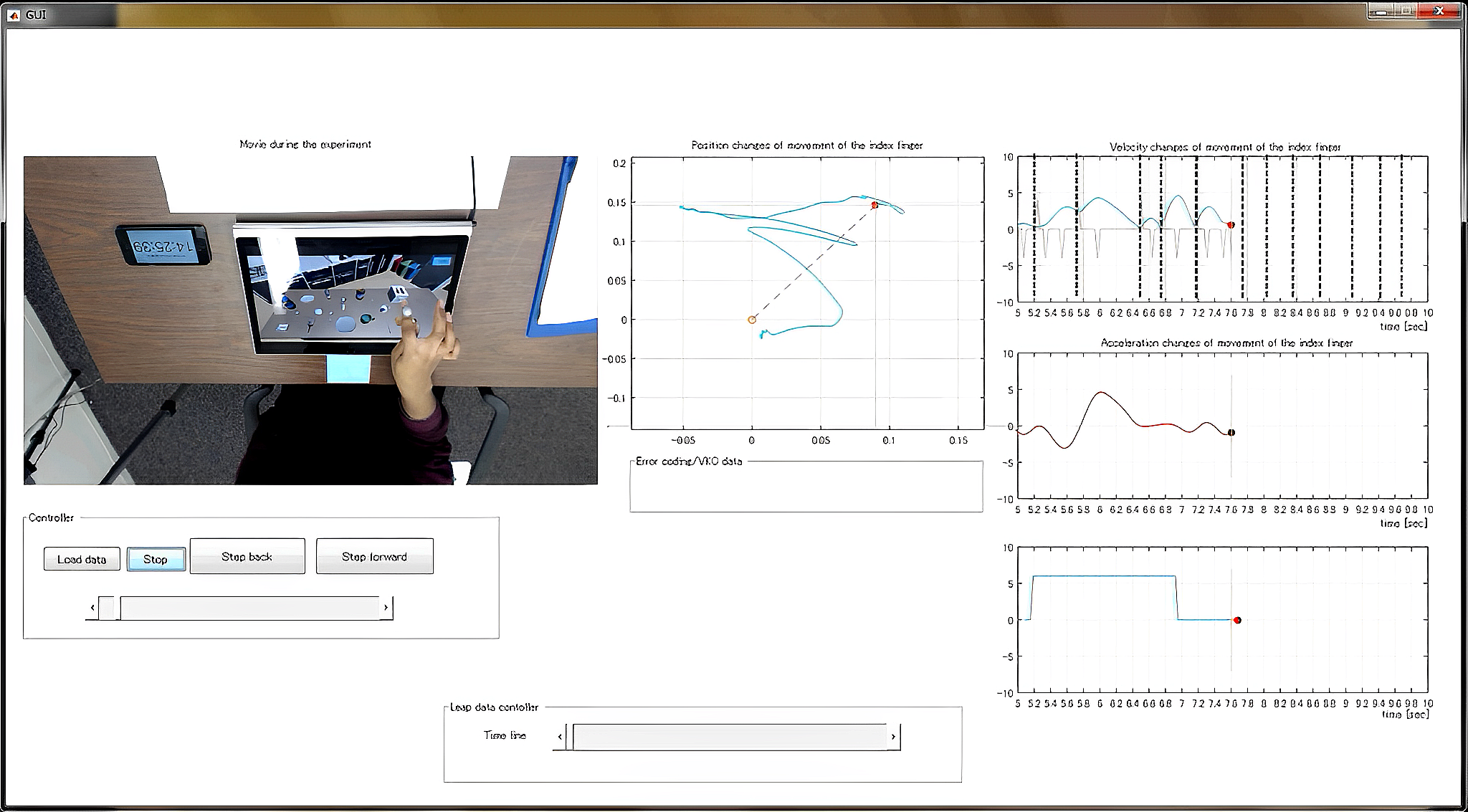

3.1節で述べたように,MEという動きの淀みを計測することで,MCI患者と健常者を識別できることが明らかになっている.しかし,MEを観測するためには,3次元的な手の動きを計測する必要がある.VKシステムはタブレット上で動作するため,手の3次元動作を計測することができない.そこで提案システムでは,カメラベースの3次元モーションセンサであるLeapmotionをVKシステムに接続し,手の3次元位置を計測している(図2).

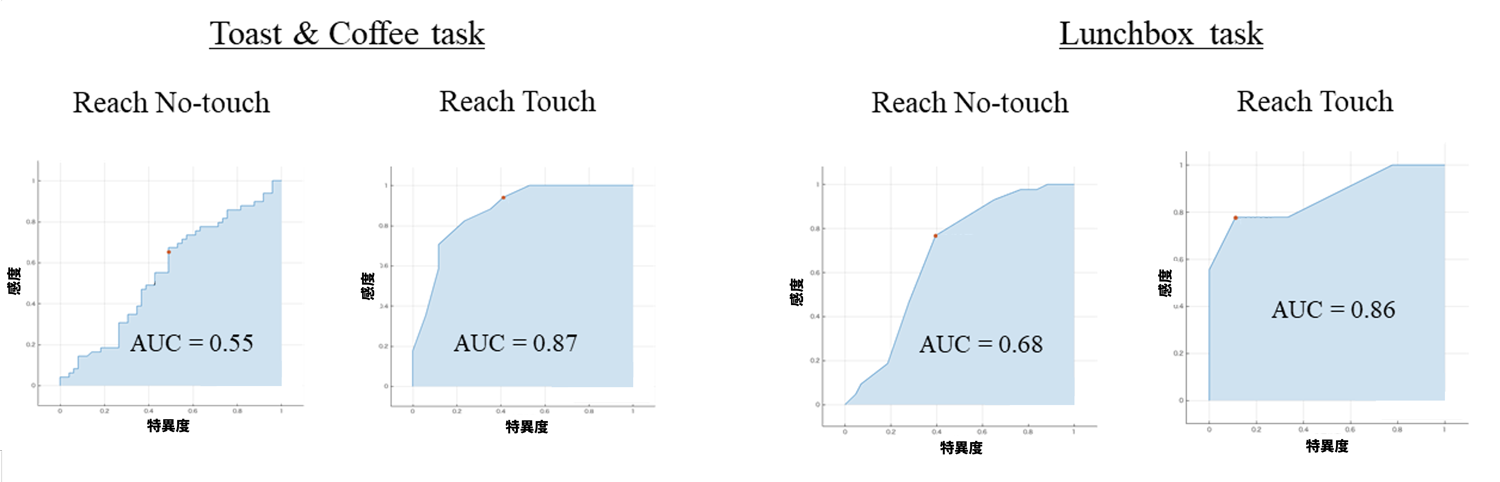

計測した手の動きからMEを識別するためのモデルを作成する.VKシステム上での手の動作は,2点間到達運動の繰り返しと仮定できるため,通常の動きを速度の次元で観察するとベル型の波形に近似できる.一方,MEが発生した瞬間は,その波形が歪んでしまう.そこで速度データを主な特徴量として時系列の速度変化をセグメンテーションし,分割したセグメント区間ごとにMEが発生した個所とそうでない個所にラベルデータを付加し学習データセットを作成する.学習データセットをSupport Vector Machineで学習した際の識別結果を図3に示す.図3に示すとおり,両タスクにおいて,躊躇時に対象に触れてしまうタイプ(Reach Touch)のMEにおける識別率が高い結果となった.

VKシステムにおいて計測可能なデータからさまざまなタイプの動きの淀みの計測が可能である.たとえばVKシステム上で観測可能な動作プリミティブに着目した研究がある.動作プリミティブとは,VKシステムで観測できるタッチインタラクションをサブタスク実行時に必要な動作よりもさらに細かく分解し,それ以上分解不可能な動作に分割したときの動作の最小単位である.たとえば,ジャムの蓋を開けるときのタッチ動作や,その蓋をある場所へ動かすときのドラッグ動作などである.この動作プリミティブの発生頻度を健常大学生(YA),健常高齢者(OLD),MCI患者(MCI)のデータを用いて作成し,トピックモデルでモデル化した結果,図4に示すとおり,3つのトピックが作成された.結果から,健常大学生とMCI患者はそれぞれ独立したトピックに分けられた.一方で高齢者だけのトピックは確認されず,高齢者は大学生とMCI患者の両方の特徴を持つことが示唆された[35].

3.3 実環境とVR環境における動きの淀みの相関性

VKシステムは,実際のIADL環境とは空間性,身体性,感覚情報が異なるため,実空間のIADL環境と比較した場合に大きな違いがある.そのため,第2章で議論したようにIADL環境での体験,観測したい指標を目的に合わせて明確化することが重要となる.VKシステムでは,タブレットの環境においても十分に料理の準備ができたと認識できるように1つ1つのステップに対するインタラクションを工夫している.また,計測する指標はMEを始めとしたさまざまな動きの淀みを計測可能であるが,実環境との相関性という観点で,我々はこれまでMEの観測可能性に着目をしてきた.体験や計測する指標を明確にし,実環境で計測したい指標との関連性が明確になれば,VR化した環境でも実環境の計測環境の代替手段として問題なく使用可能であると判断できる.

VKシステムに関連する先行研究では,VKシステムと実環境のIADLタスク(図5)で観測されたMEの関係性について調査している[36].この研究では,21名の健常大学生と14名の高齢者を被験者として実験が行われた.実験参加者は,英語が話せず,神経学的障害や精神疾患が,感覚・運動障害がある場合は除外された.すべての参加者は,VKタスクを完了するために必要な基本的な動作を学習するため,5〜10分間程度のトレーニングを受けた.その後に,実際のVKタスクが行われた.参加者はエラーをしないように可能な限り迅速にかつ明確な動作でタスクを完了するよう指示された.結果として,実環境のタスクとVKタスクにおいて,高齢者は大学生よりも多くのMEが観測された.したがって,VKシステムと実環境のタスク間の相関は有意であり,VKシステムを用いてIADLを評価することの妥当性が示された.さらに,VKシステムの指標と認知テストとの間にも有意な相関が見られ,注意力,処理速度,注意機能,エピソード記憶との関連が見られた.したがって,VKシステムは年齢に伴う微妙な機能的困難を検出・評価する可能性を示した.

4.うつ病を対象としたVRデジタル治療薬

近年,うつ病やそのほかの気分障害の患者数が増加している.日本では,患者数は2008年に100万人を超え,2017年には127.6万人にまで上昇した.うつ病の再発率は60%であり,再発が繰り返されるとさらに再発率が高まる.そのため,精神疾患の原因を特定し治療法を開発する研究とともに,心理・社会的治療を開発することが重要である.

うつ病の主な原因とされる反すう思考は,ネガティブな思考の繰り返しであり,この状態が習慣化されると抑うつ症状や精神疾患が引き起こされる.反すうはDefault Mode Network(DMN)の過活動が1つの原因であるとされている.DMNは,内的思考に注意を向けているときに活動が増加する脳内ネットワークであり,外的刺激に注意を向けているときにはCentral Executive Network(CEN)が活動する.この知見から,DMNとCENのバランスが重要であり,治療法開発においてこのバランスを回復する方法に注目が集まっている.

脳内の別のネットワークであるSalience Network(SN)は,内的または外的な顕著性刺激があったときに作動し,DMNとCENを切り替える役割を果たす.しかしこの切り替えが適切に行われないと,バランスが崩れてDMNに過度な負荷がかかってしまう.その結果,反すうが引き起こされることが明らかになっている.そのため,適切なDMNとCENの切り替えが反すう思考の予防や治療に重要な要素となることが示唆される.

反すうの問題を解決するためには,自分が内的思考に注意が向いていることに気づき,意識的に外的刺激に注意を向け直すことが必要である.さらに,意識が内的思考にすぐに戻らないように,外的刺激に持続的に集中し続ける状態を作り出すことが求められる.

4.1 アブソープションと反すう

反すうは,うつ病やそのほかの精神疾患において,ネガティブな思考の繰り返しを指す.ネガティブな思考とは,自身に対する過剰な批判,将来に対する悲観的な見通し,周囲の人々や状況に対する否定的な評価など,さまざまな形で現れる.これらのネガティブな思考は,過小評価や誇張,一般化,過度の責任感など,認知の歪みを引き起こすことがある.その結果,自分自身や自分の状況に対して否定的な態度を持ち続け,うつ病の症状の悪化や回復の妨げとなることがある.認知行動療法などの心理療法は,ネガティブな思考や認知の歪みに対処し,患者の精神状態を改善する助けとなることが期待される.このため,ネガティブな思考の特定と適切な対処法を学ぶことは,患者が症状の改善や回復に向けた重要なステップを踏むために不可欠である.

認知行動療法におけるアブソープションは,治療効果に大きな影響を与える重要な概念である.アブソープションとは,患者が治療状況に完全に没入し,外部の刺激から自己を遮断する状態を指す.この状態は,患者が治療に対する抵抗感や不安を減らし,新たな認知や行動の獲得を促進するために重要である.また,アブソープションは,患者が自身の内的思考から距離を置き,外的刺激に意識的に注意を向けることを助ける.これにより,患者は反すう思考の繰り返しから脱却し,より現実的でポジティブな思考パターンを獲得することができる.

アブソープションは,反すうと密接に関連しているとされている.先行研究では,アブソープションが反すう症状を軽減する可能性があることを示唆している.また,アブソープションによって,患者はネガティブな思考から一時的に解放され,症状の改善につながる可能性も指摘されている.しかし,アブソープションが反すうの症状を完全に治療するわけではなく,心理療法などの総合的なアプローチが必要とされる.さらに,アブソープションが引き起こす症状やリスクも存在し,個人差によって効果が異なる可能性がある.今後の研究では,アブソープションと反すうの関連性を深く理解することがより効果的な治療法の開発につながることが期待される.

4.2 呼吸に着目したVRインタラクションの設計

呼吸とアブソープションの関連性については,これまで数多くの研究が行われてきた.先行研究では,呼吸がアブソープションに与える影響が明らかになっている.具体的には,呼吸がアブソープションの深さや持続時間に影響を与えることが示唆されている.また,呼吸法を用いた瞑想やヨガのような実践によって,アブソープションが深まることが報告されている.さらに,呼吸がアブソープションに与える影響に関するエビデンスは,神経科学的な観点からも議論されている.このように,呼吸を調整することがアブソープションを促進するための有効な方法であると考えられている.

本章では,VRにおける呼吸インタラクションによりアブソープション状態を生起するための予備的研究について紹介する.この研究では,VRにおける高い没入感,身体性,自律神経系の変動がアブソープション状態にどのように関連しているのかを主なリサーチクエッションとして予備的調査を行った.ここでVRにおける没入感とは,ユーザが実世界から切り離され,VR世界に深く入り込む感覚を指す.主に,HMDの視野角や解像度などの感覚提示装置の精度や,VR空間を表現する感覚情報のレンダリング精度に依存する感覚である.

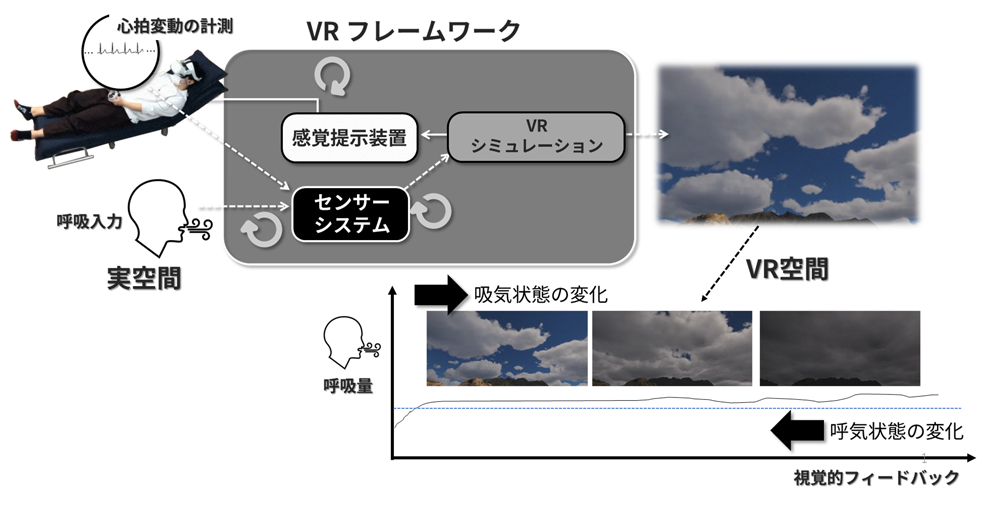

提案システムの構成は図6に示すとおりである.被験者は,HMDを装着し,姿勢が変更可能な椅子に座ってもらう.被験者が呼吸をすると,HMDに搭載されたマイクからその音量を読み取り,呼吸量に変換する.呼吸中は雲の映像が視覚的フィードバックとしてVR空間に提示される.この雲の映像は,吸気時には,雲を集めるアニメーションが提示され,十分に雲が上空に集まった時点で雨が降り始める.一方,呼気時には,上空に集まった雲が散っていくアニメーションが提示される.自分の呼吸で雲を操作しているという臨場感を高めるため,呼吸量に応じて雲の集まり方や散り方の速度が変化するようにインタラクションが設計されている.また,体験中の自律神経系の状態をモニタリングするため,心電図の計測を行っている.

4.3 健常者を対象とした予備実験

フロー状態とアブソープション状態は,両者とも個人が活動に没頭する状態を指す概念であり,それぞれ異なる側面に焦点を当てている.アブソープション状態は,個人がある活動や状況に集中し,自己認識や周囲の環境に対する意識が低下する状態を指す.一方,フロー状態は,Mihaly Csikszentmihalyiによって提唱された概念であり,個人が活動に完全に熱中し,自己忘我の状態に陥り,最高のパフォーマンスを発揮する経験を指す.フロー状態は,能力に対する課題の難易度が適切なバランスであり,個人が達成感や喜びを感じる状況を特徴としている.一方,アブソープション状態はフロー状態の一部と見なすこともできるが,フローはアブソープション以上の要素を含んでおり,自己忘我,達成感,時間の経過に対する意識の喪失などの特徴がある.アブソープション状態に関する生理指標については,十分な議論がなされていないため,この研究では,フロー状態の評価指標をアブソープション状態の評価に用いた.

VRにおける高い没入感,身体性,自律神経系の変動がアブソープション状態にどのように関連しているのかを調査するため,独立変数として,インタラクションの種類と姿勢の2つの要因を設定した.インタラクションの種類の要因では,HMDに付属するコントローラを用いた入力と呼吸入力の2水準を設定した.一方,姿勢の要因では,座位と仰臥位の2水準を設定した.従属変数は,交感神経の変動を示すLF/HF,HMDの頭部の位置・姿勢,そして,主観評価として,臨場感を評価するPresence Questionnaire,フロー体験アンケート,エンゲージメントを評価するGame Engagement Questionnaireの3つの質問紙を用いた.

実験は,被験者に本学の男子大学生15名(M=22,SD=1.0)に協力を得て2要因2水準の被験者内計画で行った.実験の手続きは,被験者に実験目的を説明後,DSPワイヤレスEGC/HRロガーを装着し,実験システムの操作に関して簡単な練習を行った.その後,本タスクを5分間行った.この間,被験者は,自由にVR空間内に表示される雲を変化させることができた.本タスク終了後は,上述したアンケートを行った.

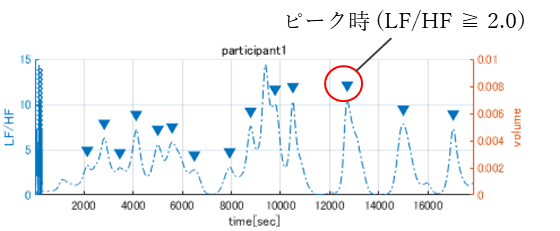

実験結果については,LF/HFと3つの心理指標について分析を行ったが,本報告ではLF/HFの分析結果についてのみ考察する.LF/HFは,ECGから心拍間隔(R-RInterval:RRI)を計算した後,周波数解析を行い,LF成分とHF成分を抽出する.その後抽出したLFとHF成分から算出した.この値が1.0以上のときは交感神経が優位となり,2.0未満であれば,集中状態,2.0を超えれば興奮状態とした.一方LF/HFが1.0未満のときは,副交感神経が優位となり,リラックス状態とした.タスク中にLF/HFの値が2.0以上になるピーク数を数え,分散分析を行った.その結果,インタラクションの種類の要因の主効果(F(1, 14)= 4.95,p = 0.043,η2 = 0.132),姿勢の要因の主効果(F(1, 14)= 6.45,p = 0.024,η2 = 0.108)が認められた.図7に示すように,LF/HFのピーク数が多いほど,交感神経と副交感神経の状態の切り替わりが行われていることが分かる.この切り替えが多いほどフロー状態に至りやすい[37]ことから,平均値が有意に高い呼吸インタラクション時の方がフロー状態に至りやすくなると考えられる.また,姿勢については仰臥位よりも座位の方がスコアは高く,フロー状態になりやすいといえる.仰臥位はリラックス状態になりやすい姿勢のため,このような結果になったと考えられる.

5.今後の課題と留意点

本章ではこれまでの研究成果に基づいて,VRデジタル治療薬を用いた予防医療の今後の課題と留意点について議論する.

(1)個別化されたプログラムの開発

VRデジタル治療薬の開発にあたっては,個々のニーズや状況に応じたカスタマイズが可能なプログラムが求められる.そのため,個人差を考慮したインタラクションや環境設定がより効果的なストレス緩和やリラクセーションの促進につながることが考えられる.したがって,ユーザの生理学的・心理学的・行動学的指標に基づいた個別化されたプログラムの開発が重要な課題になると思われる.

(2)効果検証

VRデジタル治療薬の効果検証についてもさらなる研究が求められる.たとえば我々の過去の研究でも明らかにしたようにアブソープション状態がストレス緩和やリラクゼーションに与える影響が明らかになっている一方で,うつ病などの症状に対する治療効果や持続性,適用限界については十分に解明されていない.そのため,長期的な臨床研究によって検証する必要がある.

(3)デバイス/プログラムのコスト面とアクセシビリティ

VRデジタル治療薬の普及にあたっては,HMDなどのVR専用デバイスやソフトウェアプログラムのコスト面やアクセシビリティが重要な課題となる.低コストで入手が可能なデバイスやプログラムが開発されることで,より多くの人々が予防医療の一環としてVRデジタル治療薬を利用できるようになる.また,専門的な知識がなくても簡単に利用できるユーザインタフェースの開発も求められる.

(4)適切な使用法や使用量の指導

VRデジタル治療薬の過度な利用や依存が,実世界における対人関係や日常生活に悪影響を及ぼす可能性が懸念されるため,適切な使用法や使用量の指導が必要となる.利用者に対して,適度な使用時間や頻度のアドバイスを提供し,VRデジタル治療薬の効果的な活用をサポートすることも重要となる.

(5)副作用のリスク最小化

VRデジタル治療薬の安全性に関しても十分な検証が求められる.VR環境での長時間の使用は,眼精疲労やVR酔いなどの副作用を引き起こす可能性がある.そのため,副作用のリスクを最小限に抑えるための設計やガイドラインが必要となる.

(6)プライバシーの保護

プライバシーや個人情報の保護が大きな課題となる.VRデジタル治療薬は,ユーザの生理学的・心理学的・行動学的データを取得することが前提となっているものが多く,これらのデータが適切に保護されることが求められる.個人情報の取り扱いに関する法規制やガイドラインに従い,情報の適切な管理が行われることが重要である.

(7)普及・啓蒙活動

VRデジタル治療薬を用いた予防医療の普及や啓蒙活動も必要と考える.医療関係者や一般市民に対してVRデジタル治療薬の効果や適切な使用方法についての情報提供が必要となってくるため,啓蒙活動や充実した研修プログラムの開発が重要な課題と言える.

以上のように,VRデジタル治療薬を用いた予防医療の今後の課題と留意点には,個別化されたプログラムの開発,効果検証,デバイスやプログラムのコスト面やアクセシビリティ,適切な使用法や使用量の指導,副作用のリスク最小化,プライバシー保護,普及・啓蒙活動が含まれる.これらの課題に対処することで,VRデジタル治療薬が予防医療において,より効果的かつ安全な方法で活用される可能性が高まることが期待される.また,各関係者が連携して取り組むことで,VRデジタル治療薬の持つ潜在的な力を最大限に引き出し,健康で豊かな生活の実現に寄与することが期待される.したがって,今後の技術開発や研究がこれらの課題や留意点に対処しながら進められることが重要であると考える.

参考文献

- 1)厚生労働省:令和3年度国民医療費の概況,厚生労働統計協会, https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27965.html

- 2)本田 豊:国民医療費増加要因の分析と医療費適正化政策の検証, 政策科学, Vol.24, No.1, pp.15-31 (2016).

- 3)佐々木典子,國澤 進,今中雄一:高齢者の年間医療費集中度と医療費総額上位者の診療内容,保健医療科学, Vol.70, No.2, pp.166-173 (2021).

- 4)Tamiya, N., et al. : Population Ageing and Wellbeing : Lessons from Japan’s Long-term Care Insurance Policy, The Lancet, Vol.378, No.9797, pp.1183-1192 (2011).

- 5)Chatterji, S., Byles, J., Cutler, D., Seeman, T. and Verdes, E. : Health, Functioning, and Disability in Older Adults ─ Present Status and Future Implications, The Lancet, Vol.385, No.9967, pp.563-575 (2015).

- 6)細井孝之:予防医療健診の現状と展望,医学のあゆみ,Vol.253, No.9, pp.899-903 (2015).

- 7)Choi, M. J., Kim, H., Nah, H. - W. and Kang D. - W. : Digital Therapeutics : Emerging New Therapy for Neurologic Deficits after Stroke, J Stroke, Vol.21, No.3, pp.242-258 (2019).

- 8)Salisbury, J. P., Aronson, T. M. and Simon, T. J. : At-Home Self-Administration of an Immersive Virtual Reality Therapeutic Game for Post-Stroke Upper Limb Rehabilitation, the 2020 Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play, pp.114-121 (2020).

- 9)Ellis,T. D. and Earhart, G. M. : Digital Therapeutics in Parkinson’s Disease : Practical Applications and Future Potential, Journal of Parkinson’s Disease, Vol.11, No.s1, pp.S95-S101 (2021).

- 10)Bouaoud, J., Bertolus, C., Zrounba, P. and Saintigny, P. : Digitalized Healthcare for Head and Neck Cancer Patients, Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery, Vol.122, No.4, pp.434-440 (2020).

- 11)Lee, H. - J. : Digital Therapeutics in Pain Medicine, Korean J Pain, Vol.34, No.3, pp.247-249 (2021).

- 12)Liu, L., Zhao, Y., Li, J., Zhang, N., Lan, Z. and Liu X. : Efficacy of Digital Therapeutics in Smoking Cessation : A Systematic Review and Meta-analysis, Medicine in Novel Technology and Devices, Vol.17, p.100209 (2023)

- 13)Zainal, N. H., Chan, W. W., Saxena, A. P., Taylor, C. B. and Newman, M. G. : Pilot Randomized Trial of Self-guided Virtual Reality Exposure Therapy for Social Anxiety Disorder, Behaviour Research and Therapy, Vol.147, p.103984 (2021).

- 14)Anguera, J. A., et al.: Video Game Training Enhances Cognitive Control in Older Adults, Nature, Vol.501, No.7465, pp.97-101 (2013).

- 15)Draper, M. H., Viirre, E. S., Furness, T. A. and Gawron, V. J. : Effects of Image Scale and System Time Delay on Simulator Sickness within Head-Coupled Virtual Environments, Hum Factors, Vol.43, No.1, pp.129-146 (2001).

- 16)Feasel, J., Whitton, M. C., Kassler, L., Brooks, F. P. and Lewek, M. D. : The Integrated Virtual Environment Rehabilitation Treadmill System, IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng, Vol.19, No.3, pp.290-297 (2011).

- 17)Bouguila, L., Iwashita, M., Hirsbrunner, B. and Sato, M. : Virtual Locomotion Interface with Ground Surface Simulation, In Proceedings of the International Conference on Artificial Reality and Telexistence (2003).

- 18)Suma, E. A., Bruder, G., Steinicke, F., Krum, D. M. and Bolas M. : A Taxonomy for Deploying Redirection Techniques in Immersive Virtual Environments, in 2012 IEEE Virtual Reality Workshops (2012).

- 19)Kilteni, K., Groten, R. and Slater, M. : The Sense of Embodiment in Virtual Reality, Presence, Vol.21, No.4, pp.373-387 (2012).

- 20)Sutton, J. : Introduction : Memory, Embodied Cognition, and the Extended Mind, Philosophical Psychology, Vol.19, No.3, pp.281-289 (2006).

- 21)Yee, N. and Bailenson, J. : The Proteus Effect : The Effect of Transformed Self - Representation on Behavior, Human Comm Res, Vol.33, No.3, pp.271-290 (2007).

- 22)van der Hoort, B., Guterstam, A. and Ehrsson, H. H. : Being Barbie : The Size of One’s Own Body Determines the Perceived Size of the World, PLOS ONE, Vol.6, No.5, p.e20195 (2011).

- 23)Banakou, D., Kishore, S. and Slater, M. : Virtually Being Einstein Results in an Improvement in Cognitive Task Performance and a Decrease in Age Bias, Frontiers in Psychology, Vol.9 (2018).

- 24)Hershfield, H. E., et al. : Increasing Saving Behavior Through Age - Progressed Renderings of The Future Self, J Mark Res, Vol.48, pp.S23-S37 (2011).

- 25)Osimo, S., Pizarro, R., Spanlang, B., et al. : Conversations between Self and Self as Sigmund Freud - A virtual Body Ownership Paradigm for Self Counselling, Sci Rep 5, No.13899 (2015).

- 26)小柳陽光,鳴海拓志,Lugrin, J. - L., 安藤英由樹,大村 廉:ドラゴンアバタを用いたプロテウス効果の生起による高所に対する恐怖の抑制,日本バーチャルリアリティ学会論文誌,Vol.25, No.1, pp.2-11 (2020).

- 27)Shojarastegari, H., Eslami Nia, Y. and Maghsoudlou, H. : Mental Models in the Formation of Scientific and Engineering Maps, European Online Journal of Natural and Social Sciences: Proceedings, Vol.4, No.3 (2015).

- 28)Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E. and Wall, S. : Patterns of Attachment : A Psychological Study of the Strange Situation, New York : Psychology Press (2014).

- 29)河野芳裕,中西大輔:対人不安に影響を及ぼす認知的要因についての研究,広島大学大学院心理臨床教育研究センター紀要, Vol.6, pp.90–102 (2008).

- 30)Rizzo, A., Shilling, R., Forbell, E., Scherer, S., Gratch, J. and Morency, L. - P. : Autonomous Virtual Human Agents for Healthcare Information Support and Clinical Interviewing, in Artificial Intelligence in Behavioral and Mental Health Care, San Diego, CA, US : Elsevier Academic Press, pp.53-79 (2016).

- 31)Freeman,D., et al. : Virtual Reality in the Assessment, Understanding, and Treatment of Mental Health Disorders, Psychological Medicine, Vol.47, No.14, pp.2393-2400 (2017).

- 32)Allain, P., Foloppe, D. A., Besnard, J., Yamaguchi, T., Bouyx, F. E., Gall, D. L., Nolin, P. and Richard, P. : Detecting Everyday Action Deficits in Alzheimer’s Disease Using a Nonimmersive Virtual Reality Kitchen, Journal of the International Neuropsychological Society, Vol.20, No.5, pp.468–477 (2014).

- 33)Seligman, S. C., Giovannetti, T., Sestito, J. and Libon, D. J. : A New Approach to the Characterization of Subtle Errors in Everyday Action : Implications for Mild Cognitive Impairment, Clin Neuropsychol, Vol.28, No.1, pp.97-115 (2014).

- 34)Giovannetti, T., Libon, D. J., Buxbaum, L. J. and Schwartz, M. F. : Naturalistic Action Impairments in Dementia, Neuropsychologia, Vol.40, No.8, pp.1220-1232 (2002).

- 35)Ando, T., Yamaguchi, T., Giovannetti, T. and Sakamoto, M. : A Recognition Model of Motion Primitives in VR-IADL Based on the Characteristics of MCI Patients and Elderly Adults, in HCI International 2022, pp.3-12 (2022).

- 36)Giovannetti, T., Yamaguchi, T., Roll, E., Harada, T., Rycroft, S. S., Divers, R., Hulswit, J., Tan, C. C., Matchanova, A., Ham, L., Hackett, K. and Mis, R. : The Virtual Kitchen Challenge : Preliminary Data from a Novel Virtual Reality Test of Mild Difficulties in Everyday Functioning, Neuropsychol Dev Cogn B Aging Neuropsychol Cogn, Vol.26, No.6, pp.823-841 (2019).

- 37)渋井豊仁:心理・生統合指標によるユビキタスヘルスケア,法政大学大学院紀要,理工学・工学研究科編,Vol.59, pp.1-8 (2018).

山口武彦(正会員)tk-ymgch@rs.sus.ac.jp

公立諏訪東京理科大学 工学部情報応用工学科 准教授,博士(工学)(東京工業大学).2008年東京工業大学大学院総合理工学研究科 知能システム科学専攻博士後期課程修了.博士(工学).現在、公立諏訪東京理科大学工学部情報応用工学科 准教授.VR/MRを用いた感覚体験デザインおよびデジタル治療薬の開発に従事.日本VR学会各会員.

採録決定:2023年4月28日

編集担当:福原知宏(マルティスープ)