障がい者雇用とイノベーション

─障がい学生向け実践的インターンシップの経験から考える新たな人材戦略の可能性─

1.障がい者雇用は本質的に進展しているのか?

企業のあるべき姿の一面として,「多様な人材が活躍できる職場」というゴールを否定する者は誰もいないだろう.この「多様な人材」という定義には,性別・人種・障がいの有無といった明確な特性の違いに加え,性的志向や政治的信条などの文化・価値観的な見えない違いが含まれる.前者は法規制や組織独自の指標として目標が掲げられることも多く,近年ではその達成度合いが業績やブランディングをも左右する要素となっている.本章ではまず,そうした人材の活躍について議論する前に,企業に課される「障害者雇用率」という法的要件と,その数字上の進捗の裏にある見えにくい実態や,雇用率達成のための大きな背景的課題について考察してみる.

1.1 障害者雇用率と障がい種別ごとの雇用数のいびつな構造

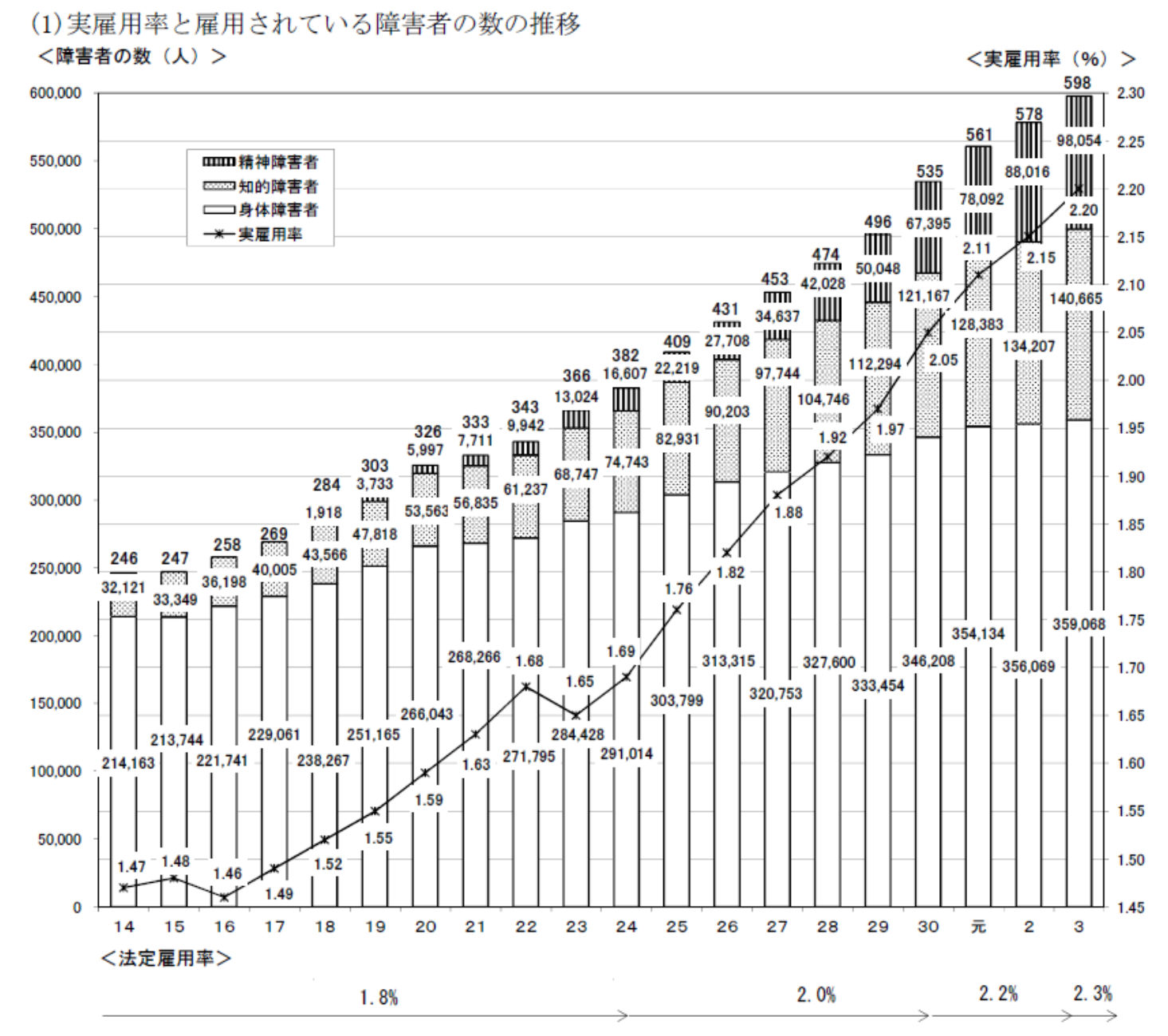

障害者雇用促進法の前進である身体障害者雇用促進法が制定された1960年,企業や国,地方自治体の努力義務として始まった障害者雇用率制度は,1976年に法的義務となり,一定以上の規模の企業には従業員全体の1.5%の障がい者を雇用することが課されるようになった.その後法定雇用率は何度か見直され,2021年3月からは2.3%に引き上げられている.毎年6月1日時点の雇用状況をもって測定されるこの数字は,単純に人数とイコールというわけではなく,たとえば,1万人の従業員を擁する企業ならば,その内230人が障がい者であるべきという構図には必ずしもならない.重度の障がい者の場合は2人分としてカウントされる,逆に,週30時間以上の勤務を行う常用労働者でない場合は0.5人分のカウントになるなど(20時間以上30時間未満の場合.20時間未満の場合はカウントされない),計算方法は多少複雑である.いずれにしても,図1のとおり,全体の傾向としては企業における障がい者雇用数は長年上昇してきているが,現状は2つの観点から決して満足のいく状況とは言えない.

厚生労働省が毎年発表している集計の最新データ[1]によれば,図1にもあるとおり,令和3年6月1日時点の民間企業における障がい者雇用実績は,対象となる組織全体の従業員数に対して2.20%,59万8千人という結果になっている.では,この約60万人という数字は十分なものなのだろうか?

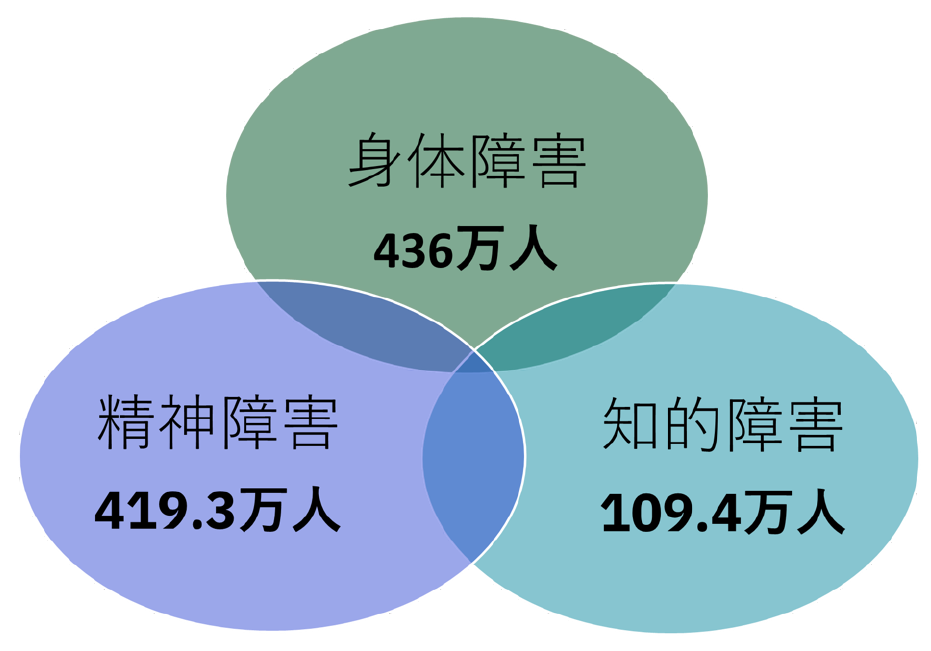

内閣府が発行している令和3年度版障害者白書[2]によれば,日本における障がい者数の全体像は,身体障がい者436万人,知的障がい者109.4万人,精神障がい者419.3万人となっている(発達障がい者は統計上は精神障がい者に含まれる).この3区分は異なるソースから集計されていること,同一年度では比較できないこと,対象者の中には重複した障がいを持っている場合があり両方でカウントされている可能性があることなどの事情があるため,一概にこれらの数字を足したものが障がい者総数とは言えないのだが,規模感としては約965万人,日本の総人口に対して7%以上もの人数が障がい者ということになる(図2).

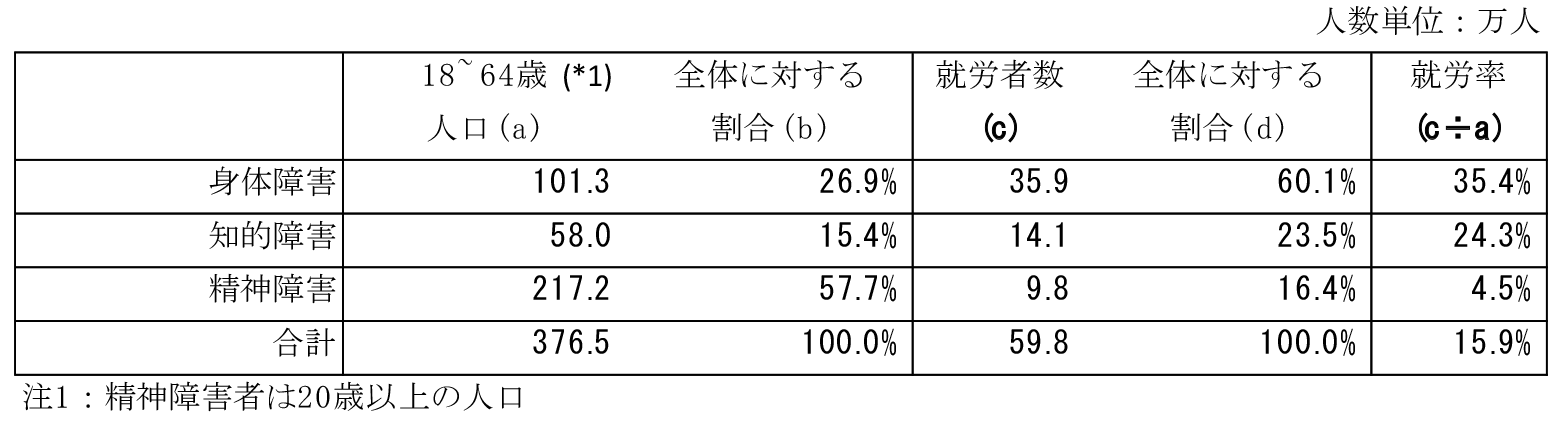

このうち,企業による雇用対象になり得る人数を推測してみると,約377万人程度いることが分かる(障害者白書に記載のある詳細データを基に,施設に入所していない18歳以上65歳未満の人数を算出.ただし,精神障がい者は20歳以上65歳未満).高齢になっても就労し続ける労働者もいるため一概には言えないが,それでも60万人という雇用規模は,対象者全体の2割にも満たない状況にあることが分かる.民間企業ではない公共セクター(国の行政機関,教育委員会を含む地方自治体,独立行政法人)で雇用されている障がい者数は約8万1千人強なので[1],この数を足しても計算結果に大きな影響は与えない.これが,現在の障がい者雇用が満足な状況と言えない1つ目の観点である.

次に,障害者白書の3区分のそれぞれにおいて,どの程度の割合の雇用が民間企業で実現しているのかを見てみよう.図1にあるとおり,区分ごとの雇用実績は集計されているので(身体障がい者約35万9千人,知的障がい者約14万人,精神障がい者約9万8千人),上記約377万人の各区分の人数を母数として計算すれば,障がい種別ごとの雇用状況を理解することができる.この場合,身体障がい者の母数は約101万人なので,全体の約35%が雇用されていることになる.同様に,知的障がい者の母数は約58万人で,約24%が雇用されており,精神障がい者の母数は約217万人で,5%にも満たない数しか雇用されていないことが分かる.障がいの種別によって,雇用されている率には大きな隔たりがあり,雇用対象になり得る障がい者総人口の内訳では精神障がい者が身体障がい者の2倍以上もいることに対し,実際に雇用されている障がい者数では完全に構図が逆転し,身体障がい者が精神障がい者の4倍近くになっているのである(表1参照).このいびつな構造が,現状の障がい者雇用が満足な状況とは言えない2つ目の観点である.

まとめると,障がい者雇用の状況は全体として進捗が続いているが,労働可能と推測される障がい者総人口に対しては決して十分な数が雇用されていないこと,また,障がいの種別によって雇用状況には大きな差があり,特に精神障がい者の雇用数は非常に低いという問題があることがデータから明らかになる.ちなみに,この総人口の2割以下という日本の障がい者雇用状況が諸外国と比較してどの程度なのかということにも触れておきたい.たとえば,Civil Rightsの考えが根付いており,障がい者差別を無くすための法整備も進んでいる米国においては,いわゆる生産年齢層の障害者雇用率実績は3割強というデータが発表されている[3].一方英国では,同じく生産年齢層の障害者雇用率実績は5割を超えている[4].そのほか,フランスでは3割強,スウェーデンでは6割強というデータも存在する[5].「障がい」の定義は国によって異なり,この分野にはジェンダーギャップ指数のような国際的なランキング評価も存在しないため同列の比較はできないが,先進諸外国に比べて日本の障がい者雇用の進捗が遅れていると結論づけることに問題はないだろう.障がいの度合いや実際の就労可否をデータだけで一律に判断することは不可能なため,全体の何割が就労できていれば十分という議論をすることには意味がないが,多様な人材の活用というスローガンが労働市場全体のアジェンダとして掲げられている現在,さらなる改善の余地が多く残されているという前提に立って議論を進めたい.

1.2 企業による人材採用パイプラインとしての,高等教育機関に在籍する障がい者の状況

1.1節では,業種を問わず一定規模以上のすべての企業に課される法的義務である障がい者雇用率の要求と現状について考察を進めた.本節では,現在2.3%でこの先も上がっていくことが想定されている法定雇用率の維持を企業の新卒採用の観点から見たとき,どのような課題が浮かび上がるのかを分析する.

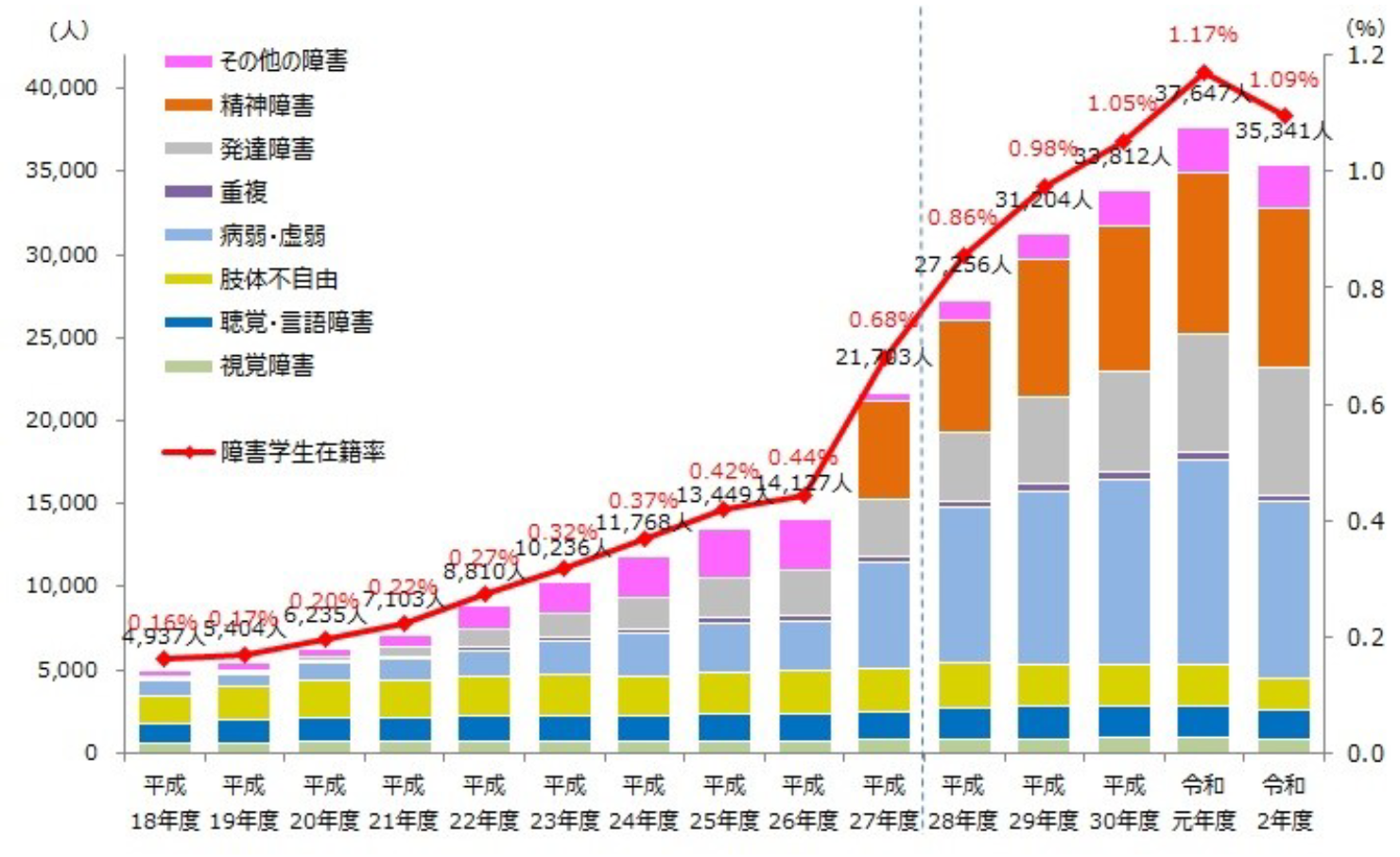

(独)日本学生支援機構(以下,JASSO)は,全国の高等教育機関(大学・短期大学・高等専門学校)に在籍する,障がいのある学生(以下,障がい学生)に関する包括的調査を毎年実施している.2021年8月に発表された最新の調査結果[6]では,2020年5月1日時点の障がい学生の総数は35,341人で,全学生数に占める割合は1.09%となっている(図3).

最新年度では若干の減少が見られるものの,企業における障害者雇用率実績の推移と同様,高等教育機関における障がい学生数の推移も長年上昇を重ねている.指標としては一見順調に伸びているように見えるこの数字だが,企業の法定雇用率維持という観点からは大きな逆風が吹き続けているということがすぐに理解できる.労働市場の流動性が諸外国に比べて著しく低い日本の場合,企業の主たる人材採用の場は新卒一括採用である.つまり,2.3%の障害者雇用率を維持し続けるためには,仮に現社員の離職がまったく起こらないとしても,少なくとも2.3%と同等規模の障がい者を毎年新卒採用し続けなければならないことになる.しかし,その対象となる高等教育機関には,平均で1%強の障がい者しか在籍していないのである.これでは,卒業するすべての障がい学生を採用したとしても,障害者雇用率は毎年下がっていってしまうことになる.特定の企業が中途採用で障がい者を採用できたとしても,それは多くの場合,別の企業で就労していた労働者の転職であり,全体の統計としては純増にはならないことを踏まえれば,新たに労働市場に参入する新卒の障がい者が大きく増加しない限りは,企業の障害者雇用率の運命は明るいものとはならない.

さらに,高等教育機関に在籍する障がい学生は,全員が卒業後に就職するわけではないことが同調査結果から分かっている.2020年度末(2021年3月31日)までに卒業した障がい学生の総数5,454人中,就職者は3,247名で全体の約6割に過ぎない.この状況は2020年度に限ったものではなく,過去の年度の調査においても,おおむね卒業生の5〜6割しか就職しないという傾向になっている.ただでさえ法定雇用率維持に貢献する将来の新卒採用対象となる障がい学生数が不足しているところに,卒業する当該学生のすべては就職しないわけなので,企業にとってはますます難しい状況であることが理解できる.

幼少期→初中等教育→高等教育→就労という障がい者のライフサイクルを大まかに捉えたとき,企業での就労は最下流に位置しており,この部分だけに絶対数の法的要件を課したところで,その上流に十分なパイプラインが存在しなければ,構造的に下流で問題が発生するのは自明の理である.ましてや,本来は企業が求める人材と就労を試みる学生のマッチングによって雇用が実現するという本来の在り方を考えれば,人数が足りないからといって全数を採用するなどということはあり得ないことで,企業の障がい者雇用は非常に苦しい状況に常に直面しているのが実態である.

では,もう一段上流に遡って,なぜ高等教育機関に十分な数の障がい学生が在籍しないのかという点を少し考察してみる.本稿の目的は,企業における多様な人材の活躍,特にイノベーション創出への寄与について論ずることであり,教育界における障がい者の修学状況について詳しく分析する意図はないが,構造的要因としてある程度ライフサイクルの全体像を把握しておくことが有用と考えるため,中等教育から高等教育に切り替わる際の障がい学生数の推移についても触れておきたい.

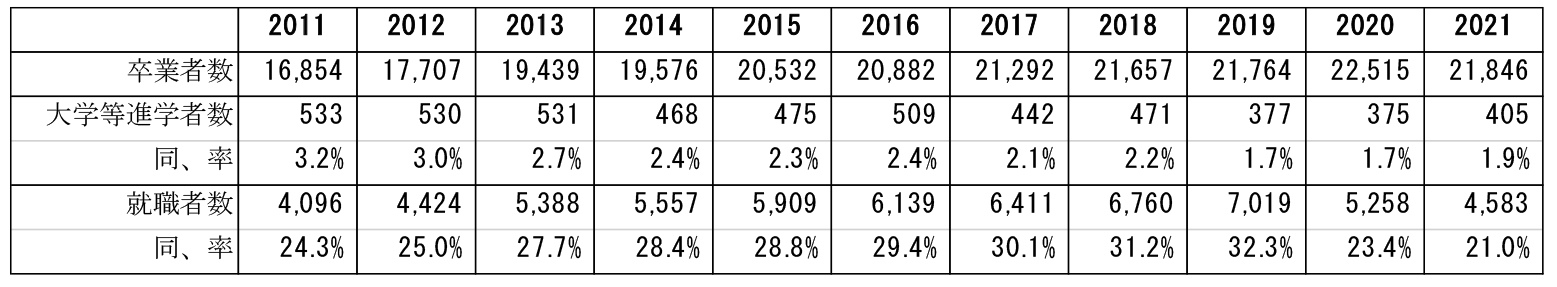

文部科学省は毎年全国の教育機関を対象に,学校基本調査を実施している.この中の調査項目として,特別支援学校もしくは特別支援学級の卒業後の進路というものがある.すべての障がい者が特別支援学校や特別支援学級に所属しているわけではないが,中等教育に在籍している障がい学生が卒業後どのような進路を選択しているのかを判断する1つの有力なデータである.2021年12月に公開された最新の調査結果[7]によれば,特別支援学校(高等部)を卒業した全学生21,846名のうち,通信教育を含む大学等(大学・短大)へ進学した学生は,わずか1.9%の405名という著しく低い人数だということが分かる.この低進学率は過去の調査においても一貫しており,むしろ最近は低下傾向にある(表2参照).この調査の中で詳細は説明されていないが,障がい学生にとって,中等教育と高等教育の間には高い壁があることが容易に想像できる.また,大学等への進学以外の進路としては,就職している学生も21%いるが,残りの学生中,6割以上は福祉施設等に入所・通所しており,過去においても同等規模の卒業生が同じ進路選択をしている.この調査からも,ゆくゆくは企業の障害者雇用率維持に大きなマイナス要因となる上流の構造的問題が発生していることが理解できる.

2.障がい者雇用の質的課題と実践的インターンシップが提供する効果

第1章では,民間企業における障がい者雇用全体の経年の進捗と,個々の統計の表面的な解釈からは分かりにくい構造的な問題の存在について,量的な側面から考察した.本章では,上流の問題により障害者雇用率の劇的な改善を期待しにくい環境にありながらも,企業の競争力向上により大きな影響を与える障がい者雇用の質的側面の課題と,有効施策の1つとしてのインターンシップ・プログラムについて考察を進める.障がい者雇用の質的課題を考えるとき,物理的環境,人事制度とマネジメント・システム,ワーク・スタイルと体調管理,業務内容と必要なスキルセット,業務インフラとして使用可能なテクノロジー,当事者およびともに働く同僚・上司のマインドセットなどさまざまなテーマがある.ここでは,本稿の主旨に照らし合わせ,企業の制度や環境的な面ではなく,関与する者の実践的な経験を通して状況を好転させることが可能な,スキル,テクノロジー,マインドセットに関する課題にフォーカスする.

2.1 障がい者雇用の質的向上を阻む要因

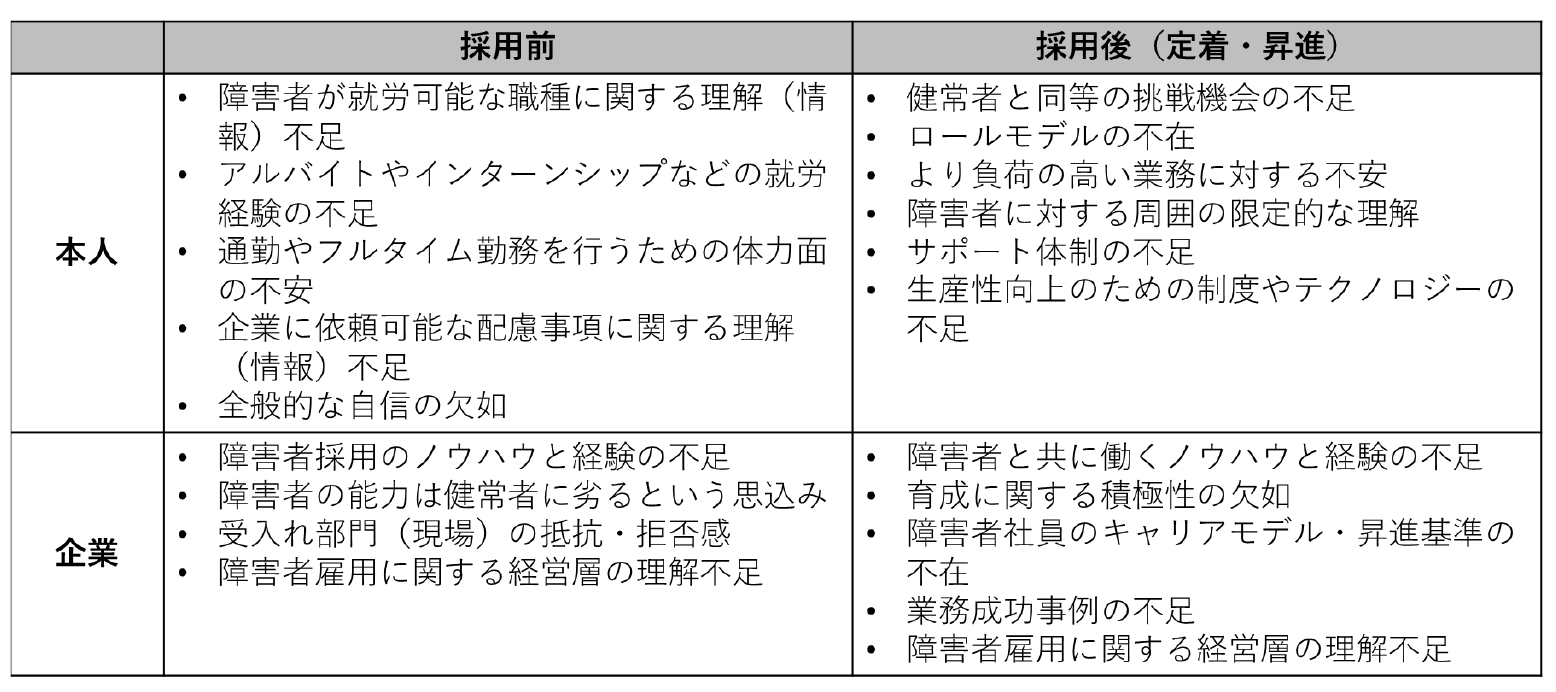

障がい者雇用の質的課題を採用前と採用後のステージに分けて考えてみると,異なる要因が存在する(表3参照).これらは制度上の施策で改善が可能な部分もあるが,多くは当事者やともに働く社員の知識と経験の不足から引き起こされているものであり,解決のための最も効果的な処方箋は教育に加えて実体験を増やすことである.しかし,この体験を増やすために障がい者を雇用しなければならないとすると課題解決の因果関係が逆転してしまうため,現実的な解決策にならない.そこで,実際の雇用ではないが同種の効果をもたらす施策として,業務の実践的な要素を多分に取り入れたインターンシップ・プログラムが推奨される.次節からは,具体的な事例を交えながらその効果を検証する.

2.2 障がいのある学生向け長期インターンシップ・プログラム「Access Blue」

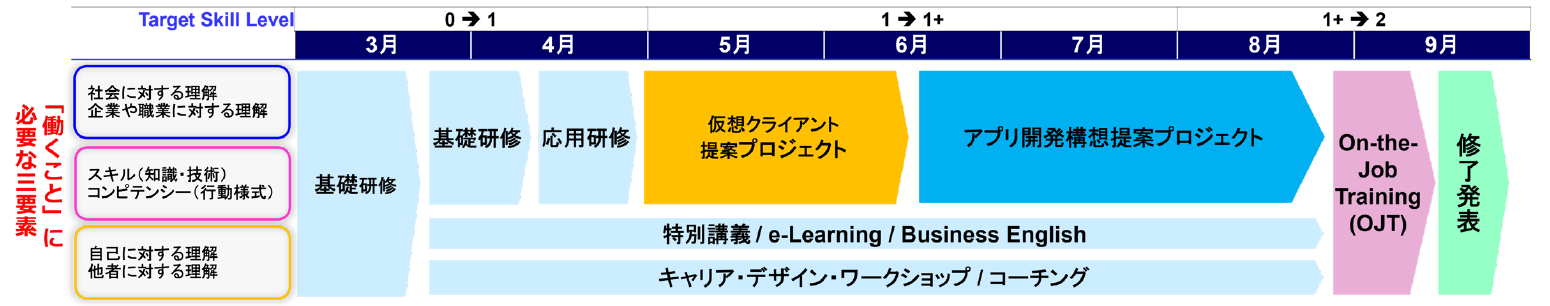

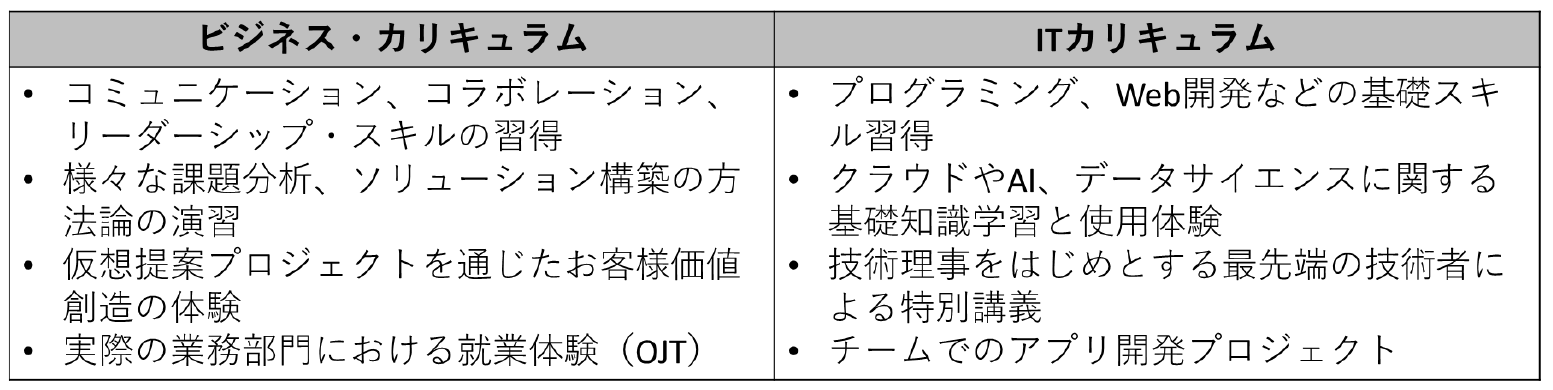

日本アイ・ビー・エム(株)(以下,日本IBM)では,障がい学生のみを対象にしたAccess Blueという名称のインターンシップ・プログラムを2014年から毎年実施している.このプログラムは日本IBMのDE&I施策の一環として運営されており,以下の特徴を備えている.

- ① 学業,就職活動との両立を可能とする在宅勤務(テレワーク)を活用した柔軟なプログラム

- ② ビジネス基礎から最新テクノロジーまで幅広いトピックを学習できるカリキュラム

- ③ 長期のプログラムでじっくり学び,体験し,自己理解を深めることで,企業で働く自信が身につく

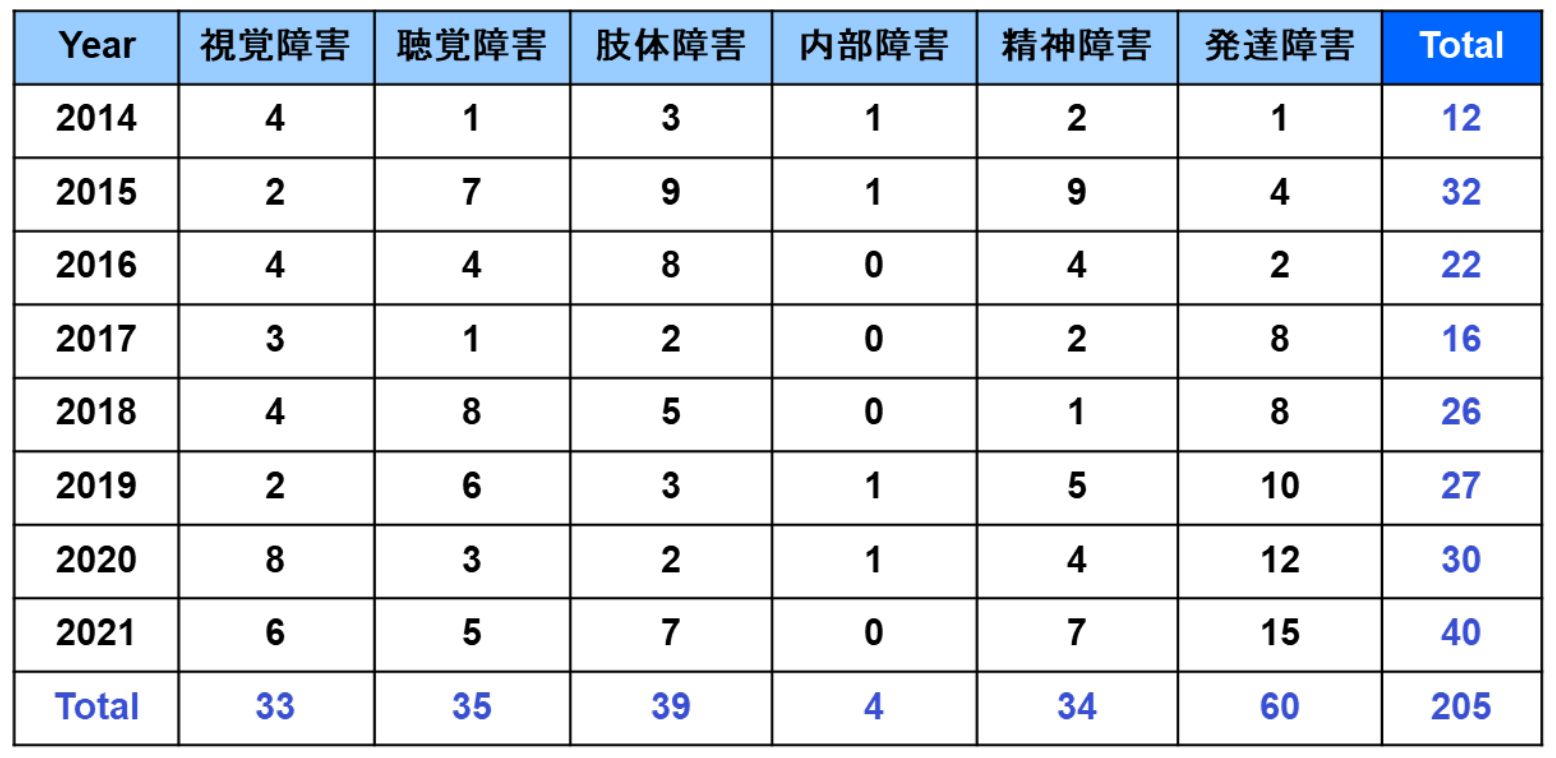

昨年までにのべ205名のさまざまな障がい学生がAccess Blueに参加し(表5参照),相当数の卒業生(数字は非公開)が日本IBMグループに就職をしている.これらの学生の多くは当初日本IBMやIT業界への就職を志向していたわけではなく,このプログラムを通じて自身の確固たる職業観を形成し,採用に漕ぎつけている事実がある.通常,障がい学生は一般の就職フェアなどの場には来ないことが多いため,日本IBMにとってもこれらの学生はいわゆるホワイト・スペースからの採用という新たなメリットになっている.

2.3 インターンシップを通じた解決が可能な多くの障がい者雇用関連課題

2.1節では,障がい者の採用時と採用後の定着・昇進に関する質的課題を,本人側・企業側それぞれの視点で整理した(表3参照).本節では,Access Blueの事例を用いて,これらの課題解決にインターンシップ・プログラムの存在がどのように寄与できるかを掘り下げてみよう.なお,健常者の採用の場合と比較した客観的なデータや分析結果はないため,ここでは筆者自身の経験に基づいた考察を提供する.

2.3.1 就職活動時における障がい学生の職業観形成と自信構築

障がい者が就労を志す際の当事者側の最大の課題は,ビジネスの場において,合理的配慮を受けながらも自分がどのような業務を遂行し,価値創造を行うことができるのかという具体的な理解(職業観)の不足と,それまでの人生で不幸にも培われてしまった強固なネガティブ・マインドに起因する適切な自信の欠如である.この状況は,彼らが子供時代や学生生活を過ごす中で長い時間をかけて形成されるものであるため,容易には解決しない.常に“自分ができないこと”を意識させられながら成長してきた過程に加え,アルバイト未経験,参考となる就職情報の不足,自分と同じ障がいのあるロールモデルの不在などの現実が拍車をかける.

障がいの種別や度合いにかかわらず,この課題はAccess Blueに参加したすべての障がい学生に共通していたものである.この事実を踏まえ,Access Blueのカリキュラムでは,ビジネス・ITに関するレクチャーやハンズオン・トレーニング実施と並行して,以下の2つの取組みを行っている.

- ① ストレングス・ファインダー・ワークショップ

参加者はGallup社が開発した強み発見ツールであるStengthsFinderを活用し,障がいに起因する自らの弱みや制約に着目しがちな意識・行動パターンを,強みと可能性に着目したポジティブなものに変容する.ツールのアセスメント結果を7カ月のカリキュラム中,常に意識することで,グループ・ワークやチーム・プロジェクトにおける役割を積極的にこなし,その経験とフィードバック・サイクルを通じて自信を構築する. - ② キャリア・デザイン・ワークショップ

複数回のシリーズで実施するこのワークショップでは,参加者は最新のテクノロジーが広く普及する就労環境において,AIやRPA(Robotic Process Automation)などに代替されずに人間が高価値を創出できる職業や業務をその要素とともに考察し,自らの専門性を築けるキャリア選択肢を主体的に描き出すことを試みる.

2.3.2 障がい者採用に伴う受入れ部門の強固な抵抗・拒否感を低減する成功体験の創出

障がい者を採用する際の企業側の最大の課題の1つは,実際に受入れる部門のマインドではないだろうか.巷間に出回る障がい者採用に関するアンケート調査などを見ると,採用が進まない主たる理由として挙がっているのは,アサインする業務がない,受入れの体制が整備されていない,サポートや配慮の仕方が分からない,現場の理解が得られないといったもので,ないない尽くしである.しかし,筆者自身の経験からはこれらはほぼ“食わず嫌い”のようなもので,やらないための理由を正当化しているものであると感じる.ただし,実際問題としては人が人を採用している以上,このマインドの問題を解決しなければ,実態としての障がい者雇用は進まない.そこで,この受入れ部門の抵抗や拒否感を払拭する方法を考えなければならないわけだが,一般的に行われているマネージャ研修やDE&I関連の研修だけでは殆ど効果がない.そうした教育内容を否定する者はいないが,自分の部門として受入れるかを具体的に問われれば,話はまったく異なってくる.いわゆる総論賛成・各論反対である.

Access Blueでは参加者がカリキュラムを通じて多くの社員と触れる機会があるということを先述したが,これには参加者側の体験向上とは別にもう1つ戦略的な狙いがある.それは企業の現場に,小さな成功体験を通じて障がい者雇用の強力な賛同者,アドヴォケイトを創り出していくことである.このアドヴォケイトをさまざまな部門に増やしていくことで,経営層や人事部門だけの努力に頼らない基盤を作り上げることができる.障がい者雇用を組織全体で支えるためのエコ・システム構築と言ってもよい.

筆者自身もこのプログラムにかかわり始めた2014年以前はそうであったように,障がい者とともに働く経験を有している社員は圧倒的に少数であるというのが一般的な企業の実情だろう.そうした環境では,いきなり障がい者を自部門で採用し管理していくということは高いハードルであり,大きな抵抗が生まれることは無理からぬことである.そこで,本採用ではないが,現場の社員が障がい者と一定の関与をすることでともに働く実体験を積むことができるインターンシップの存在が有効なソリューションとなる.Access Blueでは,最前線でビジネスを行っているSME(Subject Matter Expert)を招へいする単発のレクチャーや,特定のテーマで半日から1,2日程度行うワークショップを多数実施しているが,エコ・システム構築の観点で最も重視しているのはカリキュラム最終局面に配置している2週間のOJT(On-the-Job Training)である.このOJTによる効果は非常に大きい.受入れ部門にとっては,本採用に伴うさまざまな義務や制約を負うことなく,体験という果実だけを受け取れる低リスクの仕組みだからである.

とはいえ,それでもインターン受入れの経験がない部門にとっては最初は大きな躊躇があるのも事実であるが,丁寧な交渉,過去の受入れ部門による体験シェア,新しい挑戦を積極的に行うことを推奨する文化の醸成などを通じて実現に漕ぎつけている.結果としては,OJT実施前の抵抗感が大きい部門ほど,実施後はむしろ強力な賛同者になることが多い.“目からウロコ”状態になるのである.たとえば2021年度プログラムでは,37名のインターンが16部門でOJTを行ったが,参加者の総合満足度(NSI)は96.5点,受入れ部門の総合満足度は92.3点という高いスコアになっている.受入れ部門の社員からは毎年,新たな気づきを得られた,特に,自分たちが考えていたよりも障がい者は遥かに仕事ができることが分かった,ともに働くことで自分たちの生産性見直しのきっかけにもなった,もっと多くの部門や社員が同じ経験をするべきだ,といったポジティブなコメントが寄せられる.OJTはこれまで障がい者と働く経験を持たなかった社員が持つバイアスが払拭される成功体験の場となっており,自らの体験としてその実感を得た社員たちは,障がい者雇用に関する強力なアドヴォケイトに変貌する.過去8年間のプログラムを通じてOJTを実施した部門は延べ数十に上り,関与した社員数は数百名規模になる.インターンシップ運営側としては,過去の経験部門と新たな部門のミックス,他部門への影響力を持つリーダやSMEの存在なども考慮しながら,戦略的にOJT先の選定を行っている.

2.3.3 汎用テクノロジーの活用による効率的なカリキュラム運営

障がい者の業務遂行と生産性向上のためには,有効なテクノロジーの導入は必須の要素である.本節では,障がい者を支援するための特別な技術(一般的に支援技術あるいはAssistive Technology(AT)の名称で用いられるもの)と,一般ユーザが広く使用する汎用的技術の2つの文脈で考察を進め,企業組織が障がい者を含む多様な人材を採用し,活用する際の成功要因について示唆を導き出したい.

重度視覚障がい者のためのスクリーンリーダ,聴覚障がい者のための補聴器や音声書起こし(キャプショニング)などの支援技術は,従来から当事者にとっては身近なものであった一方,さまざまな企業の現場で十分に普及しているとは言い難い状況である.理由としては,導入に必要な追加コストが承認されない,そうした技術を業務シーンに導入することに関して周囲の理解が得られないといった企業側の事情によるところが大きい.2016年4月に「障害者差別解消法」(通称)が施行され,すべての事業者に障がい者に対する「合理的配慮」の提供が求められるようになると,企業の現場でも障がい者を支援するための仕組みや技術への容易なアクセスの必要性について一定の理解は高まったように見えるが,依然,十分なレベルには達していないようである.合理的配慮の提供は当初は民間企業では努力義務であり(国や自治体では法的義務),また,その内容についても具体的な指針がなく,当事者と雇用者が話し合って決めるべきものという定義になっていたため,客観的な達成基準を作成するのが難しかったという事情もある.さらに,5年後の2021年5月に障害者差別解消法が改正され,この民間企業の努力義務が法的義務となることが決定されたが(施行は3年以内),(株)ミライロが同年12月に実施した意識調査[8]によると,法的義務化を認知している民間事業者は全体の51%しかいなかった.

このように,障がい者の社会参画を支援するための法規制への企業の対応という側面では決して進捗が芳しいとは言えないが,一方で,技術の普及という側面では着実に良い方向に向かっていると言える.近年,AI関連技術が大きく進展していることで,たとえば音声認識技術が格段の精度向上を実現し,かつ,安価あるいは無償で誰もが使用できるような環境が実現しつつある.日常の使用レベルではスマートフォンのアプリ,業務レベルではMicrosoft PowerPointやWordなどで簡単に音声認識を行うことができる(Office 365以降のバージョンが必要).これらの支援技術はもはや特定の層に向けたものではなく,インターネットに接続されているあらゆるユーザが活用可能な汎用的なプラットフォームの一部となりつつある.ここに,障がい者の社会参画を強力に支える成功要因としてのテクノロジーの要素を見出すことができる.すなわち,導入に追加コストや周囲の理解・承認を要する特定の層向けのソリューションではなく,すべてのユーザがメリットを享受できる機能として実装することを目指すことで,誰もが働きやすい環境を実現していくアプローチである.電子情報通信学会誌第101号に寄せた「障がいのある方の社会参加を支えるICT」という論文[9]で小林有里氏は,この汎用的技術による障がい者の就労支援アプローチを「ユニバーサルなアプローチ」と呼び,今後社会が採用すべき持続可能な方向性として重要視している.

Access Blueではこのアプローチを採用しており,スクリーンリーダのJAWSなど一部の支援技術は追加で導入しているものの,基本的には健常者社員が使用しているものとまったく同じICTプラットフォームを提供している.これにより,インターンはそれぞれ,将来自分が就労する際に汎用的なテクノロジーを活用することで,自身の障がい特性に起因する制約や課題をどのような工夫で乗り越えるのかを常に意識し,試行錯誤を繰り返しながら業務遂行力を身に着けていくのである.職種を問わず,あらゆる業務で必要となるコミュニケーションやコラボレーション能力を,ICTの利活用でいかに強化していくか,これは障がい者にとって生き残り戦略に等しく,インターンシップ参加中に幾度となく実践を試みることができる意義は非常に大きい.

3.コロナ禍がもたらした新たな課題と福音

2020年春に発生した新型コロナ・ウイルスによるパンデミック(以下,コロナ禍)は,ビジネスのあらゆる局面に甚大な影響を及ぼしたが,障がい者雇用の分野にはどのような変化をもたらしたのだろうか.本章では,各種調査から浮かび上がる課題を踏まえた上で,コロナ禍を受けて導入が進んだ「新しい働き方」が生み出した新たな可能性についても考察してみる.

3.1 雇用への影響と在宅勤務の課題

厚生労働省は2021年6月,2020年度のハローワークを通じた障がい者の就職件数は対前年比12.9%減で,12年ぶりの減少になったと発表した[10].また,このデータの中で,解雇された障がい者の数が前年同期比40%増に上ったという数値が公表され,コロナ禍がもたらした障がい者雇用への逆風としてニュースを騒がせた(実際には上半期のみの一時的現象で,通年では前年からの微増に留まったことが後に判明).しかし,第1章で見たとおり,障がい者の雇用総数はコロナ禍発生中の年度においても増加しているので,このデータをもってしてコロナ禍が障がい者雇用の量的な側面で特段の悪影響を及ぼしているということは言えないだろう.では,質的な側面ではどうだろうか.

コロナ禍の発生を受けて,多くの企業が一斉に在宅勤務制度を導入し,Web会議アプリが広く使用されることになったのは記憶に新しい.前述の(株)ミライロは,2020年3月にコロナ禍における障がい者の困りごとに関する調査を実施した[11].調査結果によれば,多くの当事者が遠隔会議に関する課題に直面しており,最も回答の多かった困りごとは,「マスクの使用によるコミュニケーションの悪化」となっている.特に聴覚障がい者にとっては,マスクがあることによって読唇をできなくなるため,会話が難しくなったという明確な課題が浮き彫りになったようである.そのほか,Web会議アプリがスクリーンリーダに対応していない(視覚障がい者),会議をしながらメモをタイピングするのが困難(上肢障がい者),Web会議アプリの音声品質が悪い(全般)といった課題が多く寄せられている.筆者としては,この時期はこれまでWeb会議を未経験だったユーザが一斉にこの働き方に移行したため,初期段階の不慣れから来る課題が多く表出したのではないかと考える.その後2年近くの年月を経て,在宅勤務やWeb会議が一般に広く普及したことでユーザの経験値が上がっていること,また同時に,アプリの機能面の充実化も進み,画質や音質などの当初の課題も改善されつつあることを踏まえると,今改めて同じ調査を実施したならば,結果はもっとポジティブなものになるのではないだろうか.

同様の調査をもう1つ紹介したい.「企業の成長に資する新たな障がい者雇用モデルの創出」というゴールを掲げ,業界・業種をまたがった大手企業三十数社がともに活動している(一社)企業アクセシビリティ・コンソーシアム(通称ACE)は,2020年秋,会員企業で働く障がい者社員を対象に,コロナ禍における働き方の変化について大規模調査を実施した[12].この調査においてもやはり,聴覚障がい者が直面する「マスク着用時の会話が困難」という課題が多く寄せられたが,一方で,勤務場所が自宅の場合はマスクを外して会議に参加することが可能になるため,特に問題はないという回答もあった.そのほか,Web会議アプリやネットワーク接続の品質関連,在宅勤務時の体調管理関連など,ミライロ社による調査とおおむね同じような課題が挙がったことが分かる.

3.2 「新しい働き方」の先取り体験の場としてのインターンシップ

前節では,コロナ禍を受けて急速に普及した在宅勤務,特に遠隔会議を中心とした働き方において障がい者が経験した課題について紹介した.ミライロ社およびACEによる調査結果からは,障がい者にとって多くの課題(しかし,まったく解決できないほど大きなものではない)が存在していることが明らかになる一方,それ以上に,この新しい働き方には大きなメリットを見出している者が多いことが理解できる.従来,身体障がい者や感覚過敏のある精神・発達障がい者などにとっては,通勤や満員電車への乗車などの行動は非常に負荷が高く,体力・気力を疲弊させる要因となっていた.在宅勤務が主たる働き方として広く受け入れられるようになった結果,これらの問題が一気に解決したことは大きな効果をもたらしていることは容易に想像できる.平成の時代から続いている日本企業の「働き方改革」の1つの側面が,コロナ禍の発生によって短期間に大きく変化を遂げ,勤務に伴うさまざまな困りごとを抱えていた障がい者社員に福音をもたらしたと言えるのではないだろうか.Web会議アプリなどに関する課題は強いていえば表面的なもので,テクノロジーの進化とともにいずれは解決していくことが予想される.つまり,本質的に障がい者の生産的な就労を阻むものではないと言える.この点について,再びAccess Blueの事例を用いて少し掘り下げてみたい.

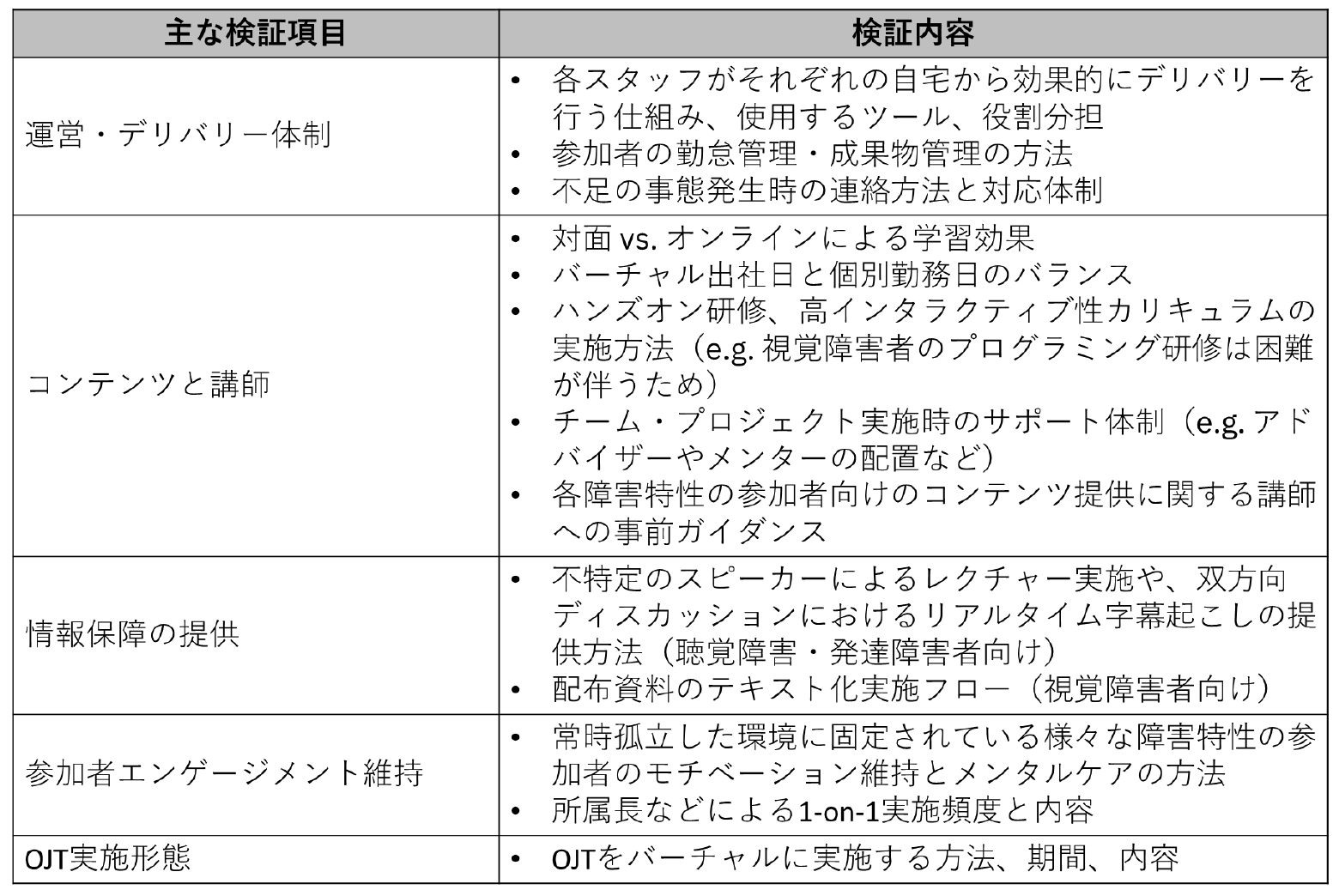

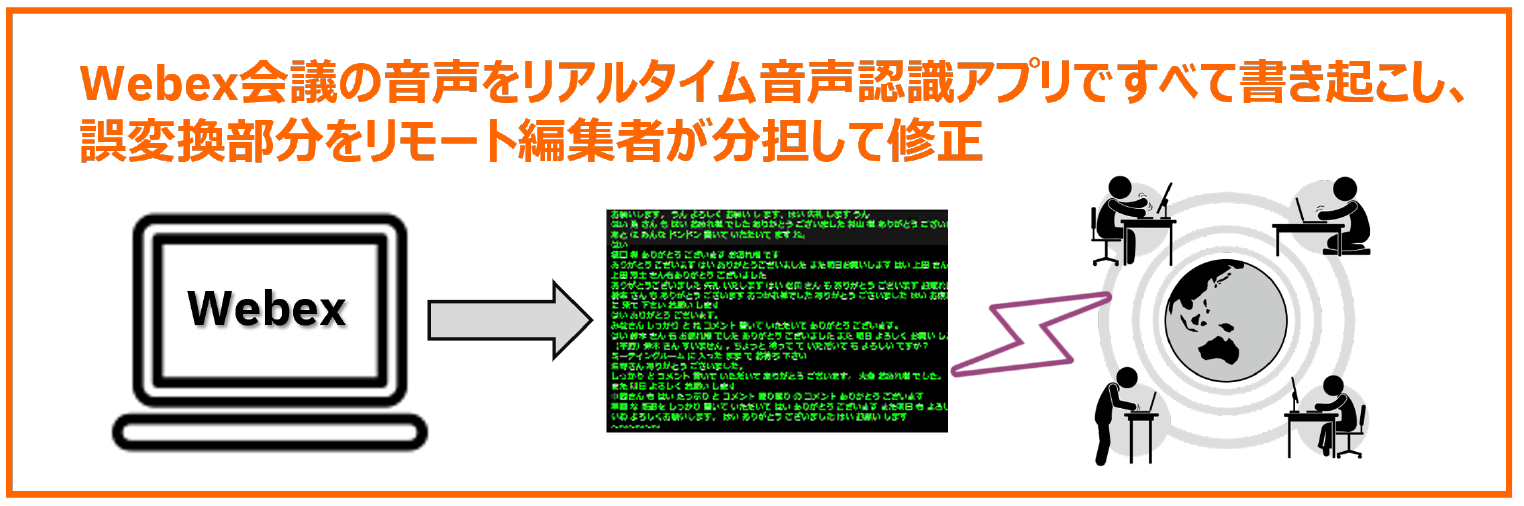

Access Blueは毎年3月初めから9月中旬までの7カ月間実施されている.コロナ禍が発生した2020年春,日本IBMが勤務体制を全面的に在宅メインにシフトしたことを受け,Access Blueも完全オンライン・インターンシップに切り替わった.オンライン初年度となったこの年は,従来教室で実施していたプログラムと同等レベルのものを提供するため,さまざまな観点で綿密な検証を行いながら,7カ月間を走り切った(表6参照).特に,Web会議における主要課題の1つである情報保障については,従来から使用していたIBM Watsonを用いたリアルタイム字幕起こしツールと編集の仕組みをリモート環境でも使用可能にしたことで,場所やカリキュラム形態に依存しないプログラム提供が可能になったことなど,テクノロジー・インフラの改善効果が大きい(図5参照).

本稿執筆中の現在,Access Blue 2022が実施中で,このプログラムが完全オンラインとなって3年目となる.新しい形態として定常的に安定運用することが可能になっており,従来の対面型と比べて明確なメリットを享受できるようになってきているが,このことはインターンシップのみならず,障がい者雇用全般を効果的に進めるための要諦に通ずると筆者は考えているので,改めてその総括を行い,本章を締めくくる.

まず,上述のとおり,通勤などの移動の制約から大幅に,もしくは完全に解放され,生活面の利便性も担保できる自宅などの環境から勤務が可能になることは,障がい者にとっては職種を検討する以前に何よりも重要な基盤である場合が多い.必要なときに日常使い慣れた支援を求められる環境は心理的安全性の確立にも繋がるため,業務パフォーマンスを発揮しやすくなる.このような環境を企業に就職してから初めて模索するのは当事者・雇用する側の双方にとって負担の大きいことなので,インターンシップの中で一定期間実践してその是非や巧拙を直接確認できることは大変有効である.Access Blueではインターンの学業や就職活動との両立を可能にする目的で,フレキシブル勤務制度を適用しているため,彼らの勤怠・成果物・体調の管理も各人の状況に合わせて個別最適化し,緻密に行っている.参加する側に明確な目的意識と主体性があれば,コラボレーション・ツールなどのICTサービスをフル活用することで,かなりの裁量勤務を許しながら,求められる業務遂行を実現することが可能になるのである.

次に,オンライン・インターンシップの明確なメリットとして,地理的な制約からも解放されることが挙げられる.日本IBMの本社事業所は東京都中央区日本橋にあるため,Access Blueを対面型で実施していた時の参加者はおのずと,そこに通勤可能な学生に限られていた.2020年のオンライン化以降,地方からの参加者が年々増加しており,今では4割近くが首都圏以外からとなっている.また,オンライン化したことでオフィスのキャパシティという制約もなくなり,参加者規模が拡大している(従来は30名のところ,現在は45名程度まで参加可能).障がい者が就労体験を得るための機会の純粋な拡大とともに,企業側から見ても,より多くの学生へのアウトリーチというメリットが実現している.デモグラフィーの観点からは,障がい者が都会あるいは地方のどちらかに偏っているという明確なデータはないので,勤務場所を問わずに等しく業務に臨めるこの形態は,障がい者の社会参画率全体を押し上げる大きな要因となり得るだろう.少なくとも日本に関しては,よほどの過疎地に行かない限りは,全国的に安定したICTインフラが整備されている時代になっているため,オンライン型就労は実現性の高いソリューションであることは間違いない.

最後に,長期のオンライン・インターンシップが提供している価値についてまとめてみると,それは「新しい働き方」の先取り体験であると筆者は考える.昨今,デジタル・トランスフォーメーション(DX)という言葉がビジネスのあらゆる局面で聞かれるようになり,社会人の働き方改革の文脈でもさまざまな施策が導入されている.現役の社員は従来の働き方からの大きな変化に戸惑うことも多く,悲喜こもごもの体験が繰り広げられているが,これから社会に出ていく学生にとっては,インターンシップを通じて最初から新しい働き方のみを実践的に経験できてしまえば,障がいがあることで自身の将来像を想像しづらい,職業観を形成できないといったハンデを補って余りあるアドバンテージを手に入れることができるのではないだろうか.

4.高度人材としての障がい者の可能性

障がい者の職業選択肢を考えるとき,一般通念としては,データ入力や事務的作業といった簡易なルーチン業務を行う職種が適していると考える向きは多い.日本においては特例子会社制度が存在するため,多くの企業がこのような業務を障がい者雇用の基盤として導入しており,一定規模の雇用数を安定的に確保するという目的に対しては成果を挙げていると言えるだろう.しかし,本来のインクルージョンの考え方からは日本のこの現状は多くの議論を呼んでおり,社会全体として1つの方向性は定まっていない.本章では,特例子会社による雇用と本体による雇用の是非の観点ではなく,職業選択肢の可能性としての高度人材,特にAI開発などに従事するIT人材について考察をする.

4.1 AI人材に関する要請

GAFAMなどの略称で呼ばれるグローバル・プラットフォーマーとの比較で,日本のIT人材不足が叫ばれて久しい.経済産業省は2019年4月の調査報告書の中で,2030年には最大で79万人のIT人材が不足する可能性があると指摘した[13].また,日本政府が同時期に発表した『AI戦略2019』[14]では,数理・データサイエンス・AIに関する理解をデジタル社会の「読み・書き・そろばん」に該当する基礎的素養だと定義し,この分野における応用力を有する人材を毎年25万人輩出するという計画を策定した.このAI戦略の3つの基本理念の1つとして「多様性」が掲げられている.すなわち,多様な人々が幸せを追求することができる社会の構築のために,多様な研究者による創発研究が必須であると定義した.

2010年代のAI研究開発において,開発者や学習データの多様性欠如が招いた意図せぬ差別発生の事例が複数存在する.たとえば,白人に比べて黒人の顔認識率が低い,チャットボットが差別的な発言をする,人材採用のスクリーニング・プロセスにおいて白人男性を優遇するといった事例が当時大きな問題になった.これらの問題を踏まえ,昨今ではAI研究開発における多様性を担保することが必須要素として理解されており,また,AIの学習結果にバイアスが存在しないかどうかを二次的に検証するツールなども開発されている.この差別問題は当初,人種や性別の観点で顕著だったが,同じことが障がいの有無についても言えるだろう.人種差別・男女差別をしないAIを作る必要があるのと同様に,障がい者を差別しないAIを作るためには,研究開発をする側や検証を行う側に障がい者を含めていくことが有効となることは明白である.裏返せば,こうした分野で活躍できる人材は大いに求められているということになり,就労を目指す障がい学生たちには,職業選択肢の可能性の1つとして積極的に検討してもらいたい.

4.2 ニューロ・ダイバーシティをめぐる新たなトレンド

IT分野で活躍する障がい者人材というテーマを考えるとき,もう1つ紹介しておきたい最近のトレンドとして,グローバルIT企業が競争戦略の一環として進めているニューロ・ダイバーシティに関する動きがある.「ニューロ・ダイバーシティ」とは脳神経における多様性を意味する新しい用語で,基本的に発達障がいのことを指している.別の言い方をすれば,発達障がいの特性を持つ人材を「ニューロ・ダイバージェント」と分類し,人事戦略の1つの柱としてそのような人材を積極的に採用しているIT企業が複数あるのである.一般的に,発達障がい者はマルチ・タスクや曖昧なコミュニケーションが苦手である一方,高い集中力を持ち,決められた手続きにしたがって細かいオペレーションを遂行することが得意なことが多いと理解されている.こうした特性を活かし,たとえばIT開発プロセスにおける緻密なテストの実行を専門的に担当する部隊として発達障がい人材を活用しているHewlett Packard社の事例などが有名である.このほか,SAP社やMicrosoft社なども同様の戦略を採っており,これらの事例はハーバード大学による研究材料ともなっている[15].IBMも例外ではなく,グローバル全体で発達障がい人材の積極的採用を実施しており[16],社内では理解促進のための関連教育コンテンツの整備や,リソース・グループ(BRG)による活動が進んでいる.

このトレンドは特定の障がいに関するものだが,第1章で見たとおり,高等教育機関や労働市場において発達障がい者が増加していることを踏まえれば,明確な活躍機会の拡大要因という歓迎すべき状況と言えるだろう.

5.今後の展望

イノベーション創出の確率を高めるための研究や議論はいつの時代も尽きることはない.リーダのビジョン,組織体制,資金力,業務プロセスなど,ビジネスの世界でもさまざまな観点で不断の努力が続けられているが,多様な人材が異なるアイディアや視点を持ち寄ることでイノベーションが実現したという事例が多いことには納得感がある.米国の作家Frans Johanssonは著書『メディチ・インパクト』(原題『The Medici Effect』)[17]の中で,中世ヨーロッパのルネサンスの劇的な繁栄は,さまざまな思想や価値観に根差す異文化・異分野の芸術がぶつかりあったことで実現したと記しており,現代の我々はイノベーションを目指すことにおいて,その歴史に学ぶべきであると語っている.

島国でかつ事実上単一民族で構成されている日本では,人材の多様性を日常的に意識することが非常に少ない.企業の現場においても,日本人以外の人材と仕事をする機会にはなかなか恵まれないし,それが当然という環境で社会人生活を送っている人が圧倒的多数だろう.他国のような人種差別問題が少ないことは社会としては幸せなことではあるが,裏を返せば,多様な価値観に触れる機会も少ないということであり,日本人は相当意識を強めて知識や経験を増やさない限り,多様な人材の活用という側面では遅れを取ってしまう.このことが,グローバル企業で日本人リーダが生まれない,世界を席巻するような日本発テクノロジーやサービスが継続的に生まれない理由として長年認識されている.国の人種構成を変えることは容易にできることではないため,この構図は恐らくこの先も変わらないだろう.しかし,障がい者人材の活用とイノベーション創出という領域においては,これまで見てきたとおり,日本にも大いなる機会が存在することが事実であり,我々ビジネス・パーソンは,教育界や政府関係者などと密に連携しながら,他国をリードする事例を作り出していけるのではないだろうか.本稿が,そうした取組みを始めるきっかけとなれば幸いである.

参考文献

- 1)厚生労働省:令和3年 障害者雇用状況の集計結果,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23014.html

- 2)内閣府:令和3年版 障害者白書,https://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/r03hakusho/zenbun/index-pdf.html

- 3)U.S. Department of Labor Bureau of Labor Statistics:Persons with Disability : Labor Force Characteristics ─ 2021, https://www.bls.gov/news.release/disabl.toc.htm

- 4)UK Government Official Statistics : The Employment of Disabled People 2021, https://www.gov.uk/government/statistics/the-employment-of-disabled-people-2021/the-employment-of-disabled-people-2021

- 5)European Union : Peer Review on “Work-capacity Assessment and Employment for Persons with Disabilities”, https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19579&langId=en

- 6)日本学生支援機構:令和2年度(2020年度)障害のある学生の修学支援に関する実態調査結果報告書,https://www.jasso.go.jp/statistics/gakusei_shogai_syugaku/2020.html

- 7)文部科学省:令和3年度学校基本調査,https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00400001&tstat=000001011528

- 8)(株)ミライロ:合理的配慮に関する実態調査, https://www.mirairo.co.jp/information/post-211213

- 9)小林有里:障害のある方の社会参加を支えるICT,電子情報通信学会誌, Vol.101 No.5, pp.481-485 (2018), https://app.journal.ieice.org/trial/101_5/k101_5_481/index.html

- 10)厚生労働省:令和2年度障害者職業紹介状況等,https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19443.html

- 11)(株)ミライロ:新型コロナウイルスの影響実態調査,https://mirairo-research.jp/post-605

- 12)(一社)ACE:障害のある社員のコロナ禍における働き方の変化に関する調査,https://www.j-ace.net/2021/03/16/survey2020/

- 13)経済産業省:IT人材受給に関する調査報告書,https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/jinzai/gaiyou.pdf

- 14)内閣府:AI戦略2019,https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/aistratagy2019.pdf

- 15)Harbard Business School Publishing:Neurodiversity as a Competitive Advantage, https://www.bookpark.ne.jp/cm/contentdetail.asp?content_id=HBSP-R1703F

- 16)IBM Corporation:Neurodiversity: the power of new perspectives, https://www.ibm.com/thought-leadership/passion-projects/neurodiversity

- 17)Johansson, F.(著),幾島幸子(訳):メディチ・インパクト : 世界を変える「発明・創造性・イノベーション」は、ここから生まれる!,ランダムハウス講談社(2005).

及川政志(非会員)moik@jp.ibm.com

2008年日本IBM入社.企画,コンサルティング部門を経て,2014年より東京基礎研究所にて,Access Blueや(一社)ACEなど,アクセシビリティの知見を活かした人材育成の取組みに従事.

採録決定:2022年7月20日

編集担当:佐藤 聡(筑波大学)