農産物流通のDXを加速するスマートフードチェーンの構築

─生産・流通・消費をつなぐデジタルプラットフォーム─

1.農産物流通の課題

我が国における生鮮流通,その中でも青果と鮮魚の流通は,モノの売買のシステムとしては,世界的に見ても高度な仕組みであるにもかかわらず,それが上手に機能し続けてきたが故に,時代に合わせた発展が叶わずに来ている.現在では,青果流通の仕組みとして世界と比較すると遅れていると言わざるを得ない.食品流通において,出荷箱単位で生産ロット管理やバーコード管理がなされていないのは,日本では生鮮食品のみである(牛肉には法律で定められたトレーサビリティ管理が導入されている[1]が,青果と鮮魚では輸入品や関アジ・関サバなどの一部ブランド商品を除いてロット管理やシリアル管理などは何もなされていない).加工食品や日配食品では当然のように実施されているサプライチェーンにおける個品を識別するコードの添付(ソースマーキング)と,それを活用した流通管理がまったく出来ていないのである.

1.1 卸売市場の課題

こうした課題がある青果と鮮魚に共通していることは,卸売市場流通の割合が大きいということである.2017年の卸売市場データ集[2]によれば,卸売市場経由率は,野菜67.4%,果実39.4%,水産物52.1%となっており,とりわけ野菜は依然として卸売市場流通がメインストリームとなっている.

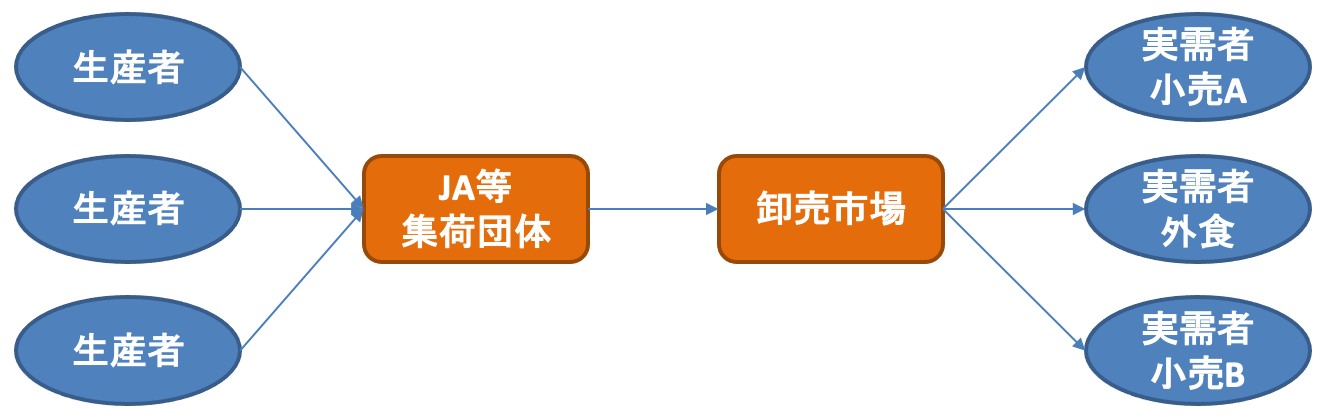

卸売市場流通は,もともと売り手である生産者と,買い手である実需者が個人に近い規模であったことから,それを取りまとめて需給マッチングを行う仕組みとして機能してきた.つまり,「農家」と言われる個人経営の多くの生産者と,「八百屋」と言われる個人経営の多くの実需者でモノのやり取りを行う場合に,どこかでまとめて取引できるマーケットが合ったほうが都合が良かったのである(図1).

この卸売市場は量的な生鮮食品のマッチングシステムである.そのため,卸売市場では,見た目と大きさで規格が決められ,その規格にそって農産物を同一に評価し,取引することになる.生産者ごとの品質の違いを平準化する仕組みとして規格が制定されているのである.

しかし,今では,この規格に合わせた量的なマッチングをメインとして発展してきた卸売市場は,細かい質的なマッチングのニーズに対応することができず,シェアを落としている.実際に青果物の卸売市場経由率は1990年には81.6%であったが,2017年には55.1%まで減少している.

高度経済成長期とは違い,現在の日本は少子高齢化に伴い,ゆるやかに食の需要が縮小している.そのため,基本的にはモノ余りの状況にあるため,量よりも質に基づくマッチングのニーズが高まっている.たとえば,ほうれんそうを1つとっても,小売では,棚に入るサイズ(長さ25㎝程度)が理想でも,外食や加工用では歩留りの関係から,それよりも大きいサイズ(長さ40cm程度)が求められる.こうした細かいニーズに対応するため,卸売市場を介さず,直接生産者と実需者が取引を行うような市場外流通が伸長している.

生産者としても,有機栽培など,自分の「コダワリ」を理解し,そのコダワリに対して付加価値を得たいと考えた場合,卸売市場を経由しない取引を志向することになる.それは,こだわった生産をしていても,卸売市場では大きさと見た目が同じであれば,同じ価格でしか取引されないためである.かつ,基本的に市場取引の場合,需給バランスやセリによって価格が決まるため,生産者が自ら価格を決めることが難しい.そのため,自分で価格を決めて販売したい生産者ほど,卸売市場を使わない流通を構築していくことになる.

1.2 オペレーションの課題

現在,日本の農業は生産性の向上が急務と言われている.生産性を高め,農業者の所得を向上させることによって,その担い手を確保する必要がある.ここで重要なことは,生産者の所得向上が目的である,ということである.所得向上を目的とする場合,ここで唱える農業の生産性は,換金のプロセスまでを包含したものである必要がある.つまり,農産物を生産する工程のみの生産性ではなく,「農産物を生産し,流通し,販売する一連のプロセス」の生産性と定義する必要がある.

生産・流通・販売の一連のプロセスで農業を考えた場合,そこには大きく2つの課題がある.

1つは,標準化されていないアナログな情報流である.日本の農業の特徴として,アメリカのような大規模なメガファーマーが存在するわけではなく,小規模な生産者や産地が分散して存在していることが挙げられる.伝統的に小規模産地として発展してきたことから,産地ごとに品名や等級(見た目),階級(大きさ)の規格が統一されていないのである.同じ2Lサイズの「秀」のリンゴがあったとき,産地によって2Lサイズの定義,「秀」の基準が違い,大きさや見た目に産地ごとのバラつきが生じるのである.かつ,生産者の高齢化も背景に,出荷のときに使われる伝票等は手書きが一般的となっており,リアルタイム性に乏しい情報流となっている.

もう1つは,属人的なコミュニケーションである.標準化されず,デジタル化されていない情報流であるが故に,属人的なコミュニケーションが行われてきた.属人的なコミュニケーションは,人間関係のある関係者間では柔軟に対応できるものの,その人間関係の外側との意思疎通には弱い.たとえば,新型コロナウイルス感染症の影響で,外食産業の需要が減り,小売業の需要が増えたとき,外食向けのサプライチェーンのプレイヤは,柔軟に小売り向けにシフトできなかった.属人的なコミュニケーションのネットワークが,今までの外食産業との取引の中でしか構築されていなかったため,その関係性の外側にある小売向けのサプライチェーンのプレイヤとコミュニケーションが取れなかった.その結果,外食向けの食材は余り,小売向けの食材は不足する,という状況が生まれてしまった.このサプライチェーンの硬直化とも言える現象の要因は,属人的なコミュニケーションとアナログな情報流によって生み出されたと言えるだろう.

1.3. 情報連携の必要性

ここまでの議論から,農業の生産・流通・販売の一連のプロセスを高度化し,生産性を高めていくためには,情報の標準化を行った上で,それをデジタル化し,属人的なコミュニケーションによらない情報流を構築することが重要であることが分かる.このサプライチェーン全体の情報のデジタル化を行うためには,農産物の現物と情報を一致させるためのユニークコードの付与(ソースマーキング)とデータ連携が必要となる.

現在の食品流通においては,加工食品などを中心にほとんどの商品がロット番号で履歴管理をされている.ペットボトル飲料なども良く見るとキャップの下に数字と英字のロット番号が入っている.このロット番号を使えば,万が一,何かあった場合に,どのような原材料で,いつ,どこの工場で生産された商品であるかをすぐに特定し,回収などをスムーズに行うことができる.

しかし,農産物や水産物といった生鮮食品では法律で決められている特定の品目を除き,ロット管理などはほとんどされていない.それは,工場で生産されているわけではないので,ロット番号のラベルを貼り付けたり,管理したりすることが難しかったこと,生産者が小規模で分散していたことが挙げられる.その一方,生産現場では,スマート農業の取組みも含め,IT化が進んできており,生産管理ソフトを使った生産履歴の管理も普及してきている.

ここに実は大きな問題がある.畑や水田などの生産の現場のデジタル化が進み,せっかく生産にかかわるさまざまなデータを取得していても,結局,ロット番号などが生産物に入っていないために,出荷してしまった後には現物とその履歴(流通先の販売履歴や消費者の口コミなどを含む)が結びつかない.ある程度のカタマリ(=ロット)単位でも,農産物(商品)を特定できなければ,生産履歴データと商品を紐づけすることができないためである.

農産物等の生産から流通,消費をデータで繋ごうとする場合,個品を識別できるユニークなコードを定め,サプライチェーンの各工程での情報を,そのコードをキーとしてつなげていく必要がある.生産から流通,販売,消費といった一連のプロセスでのデータ連携によって,農業のサプライチェーン全体での付加価値向上,生産性向上を目指すことができる.たとえば,属人的なコミュニケーションや手書き伝票による流通の無理と無駄を削減するだけでも大きな効率化が見込めるだろう.また,生産者が作るだけではなく流通,消費までを考慮する農業を行うにあたっても,この情報連携は大きな役割を果たす.サプライチェーンの下流のデータ,たとえば小売業の販売履歴データや顧客データを活用することで,生産者はマーケットニーズを考慮した農業生産ができるようになるであろうし,サプライチェーンの上流(生産)と下流(消費)のデータを紐づけることにより,農産物の需給マッチングや契約取引等を円滑化することにつながり,食品廃棄ロスを削減できるようになるだろう.

2.スマートフードチェーンの構築

2.1 競争と協調

2015年前後から言われ始めたドイツ発の概念にインダストリー4.0がある[3].これは日本語では第4次産業革命と訳されるものであり,蒸気機関などで手工業から機械工業に発展した産業革命を第1次,電気が動力のメインとなったときを第2次,ロボット等によって自動化が進んだ年代を第3次としたときに,情報化,ネットワーク化による「ものづくりの現場の革新」が進む2015年以降の年代を第4次と位置付ける考え方である.

農業現場での機械化,自動化が進み,スマート農業として農業現場でのIoT機器の活用,システムでのデータ活用が進む今,農業という産業も第3次~第4次産業革命の中にあると言えるだろう.実際に,農業におけるデータ連携も,農研機構が運営する農業データ連携基盤(WAGRI)などで推進されている.こうした情報連携,情報のネットワーク化という第4次産業革命では,事業者間のデータ連携が重要である.では,事業者間でのデータ連携や取組みの連携を加速していくためには,何が重要であろうか.

その1つは,連携していく各事業者が自社の事業における競争領域と協調領域をしっかり区分することである.競争するべきところは競争し,自社の商品やサービスを磨き上げる一方で,事業のなかで協調し,連携した方がお互いにメリットになる部分は,他社と手を取り合っていく方が自社の利益につながる[4].

この「競争と協調」は,デジタル化が進む現在において重要な概念であり,農業でも意識していくべきものである.

生産分野で言えば,生産管理システムで,自分のデータだけを見て生育の状況を考えるよりも,複数の生産者とデータ連携取組みを行い,それらのデータと比較した方が有意義であろうし,農機のシェアサービスなども協調の一環であると言える.

流通・販売の分野で言えば,農産物の販売そのものは当然ながら「競争」の領域であると言えるが,品目や出荷時期が異なる場合は,協調できる領域となる.たとえば,あるスーパーと取引を行う場合に,自分の地域では気候の問題で夏にしか出荷できない農産物について,収穫時期が異なる別の地域の同じ品目を作る生産者と連携し,受注データなどを共有し,年間供給を実現するような取組みは協調であると言える.また,生産品目が異なる生産者がグループを組んで,販売を一緒に行うことなども協調であると言える.これも,お互いの取引先やバイヤーを紹介しあうことによって販路拡大につなげることができる.

さらに「物流」は,協調していくことで大きなメリットが得られる領域である.現在,トラックドライバーの高齢化や連続運転時間への規制などにより,ドライバー不足が顕著になっている.そのため,物流費は上昇の一途を辿っており,売上に占める物流費の割合が高まっている生産者も多い.物流費こそ,そこでメインの競争は行われないため,連携することでコストダウンを図ることができれば,お互いにメリットが出るものである.

出荷において,チャーター便を手配するほどの量がない場合,とりわけ1~2トン程度のロットの物量を出荷する場合,路線便トラックの手配が難しかったり,手配できても価格が非常に高かったりしてしまう.こうした中規模~小規模な物流は,複数の生産者が出荷情報を共有し,トラックのシェアを行うことでコストダウンが可能になる.10トントラックを2トンの物量を持つ5社でチャーターし,10トン積載で運行するようなイメージである.

このように,事業者間のデータ連携を行い,農産物のサプライチェーンの全体最適を目指す取組みとして,我々は,協調領域としてのデータ連携基盤,データプラットフォームを「スマートフードチェーン」と定義し,その構築を進めている.

2.2 スマートフードチェーンの構築

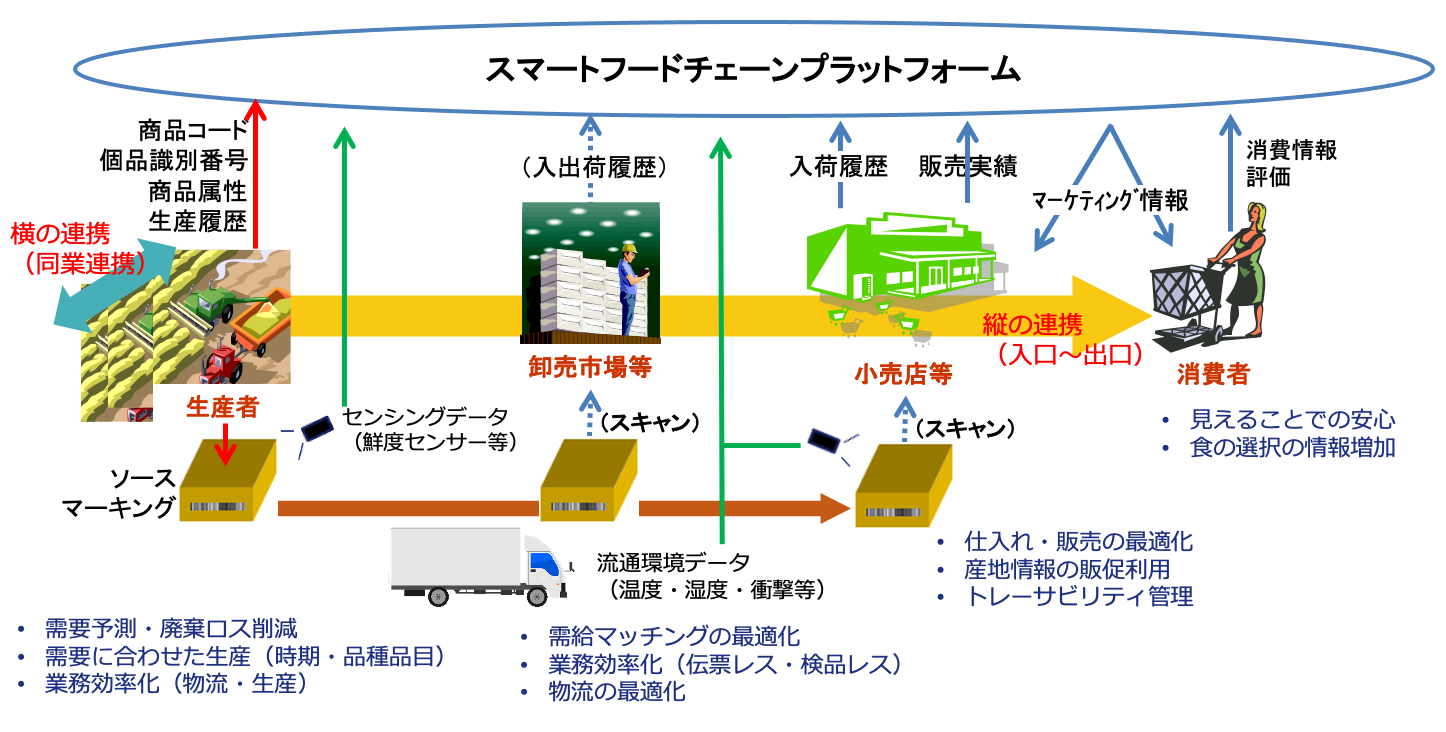

先述のように,生産から流通,消費までをつなぎ,付加価値を生み出すサプライチェーンにおいて,農産物等を出荷箱単位で情報管理するために,各段階のデータを連携させるためのデータ連携基盤(システム)を構築するプロジェクトがスマートフードチェーン構築事業である.これは,内閣府の戦略的イノベーション創造プログラムの一環として実施されている(図2)(https://www.naro.go.jp/laboratory/brain/sip/sip2/about/sfs.html).

なお,スマートフードチェーンは,生産にかかわるデータと流通・販売にかかわるデータを単に結び付けるだけのものではなく,データの連携を通じて,流通する農産物の付加価値を高めることを目指す取組みであることに留意されたい.

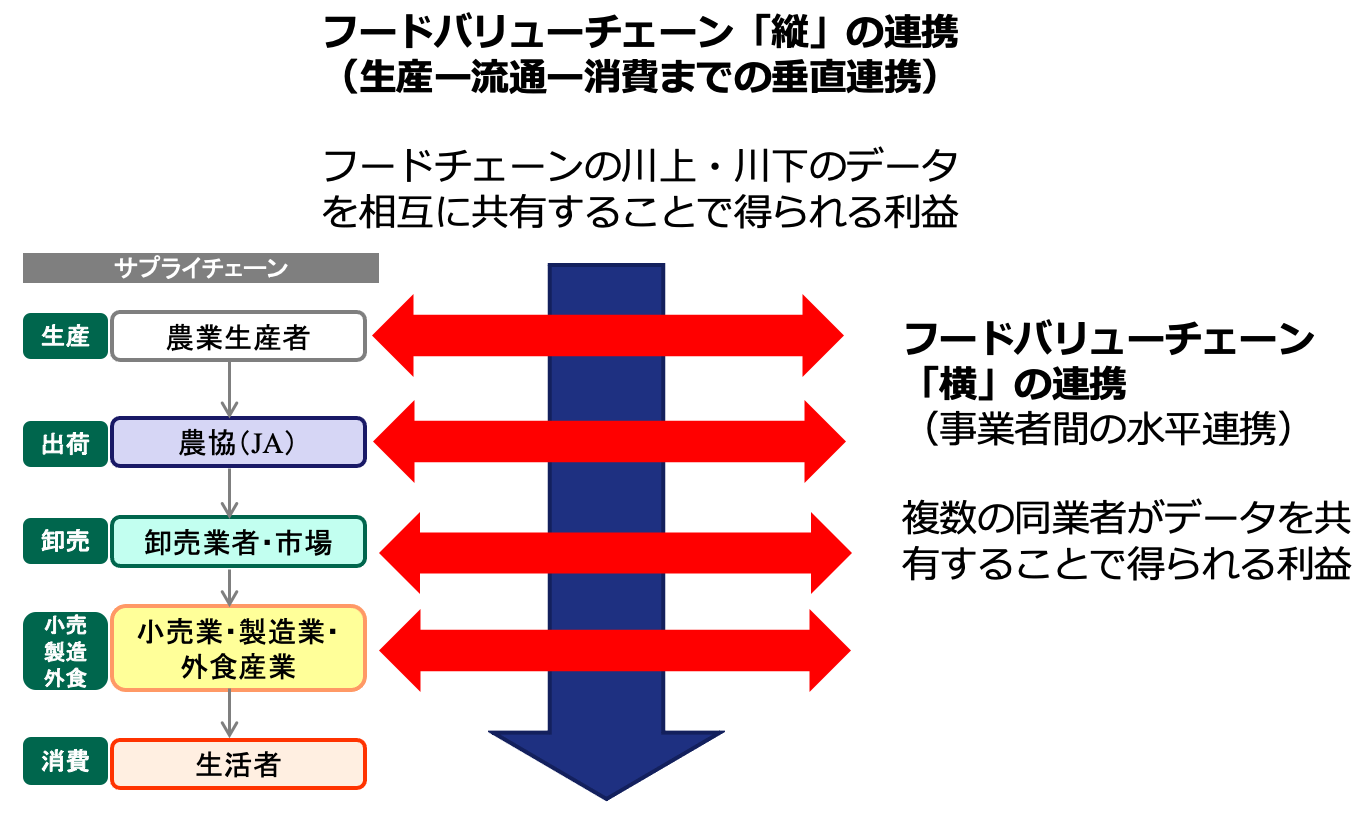

このスマートフードチェーンを実現することを目的に,協調領域としてのデータ連携を促進するためのデータプラットフォームをスマートフードチェーンプラットフォーム(以降,SFPと示す)と定義する.SFPは,サプライチェーンの段階別の事業者のデータ連携(縦の連携)だけでなく,各段階における事業者間のデータ連携(横の連携)の両方を対象としている(図3).

生産―流通―消費までの垂直的な取引を行う事業者間のデータ連携をフードバリューチェーン「縦」のデータ連携とするならば,サプライチェーンの同じ階層にいる複数の同業者がデータを共有することは「横」のデータ連携であると言える.この縦と横のデータ連携がフードチェーンの高度化,生産性の向上にとって求められている.

2.3 スマートフードチェーンの機能と構造

従来取り組まれてきたフードチェーンの基盤となるシステムの多くは,特定の大型小売りチェーングループごとの垂直統合型であり,それぞれ独自のデータフォーマット,データ交換様式を用いており,相互運用性はサポートされていない.それに対し,SFPは,前述のように,スマートフードチェーンにかかわる多種多様な業種・組織が保有する多様なシステム・データの連携が必要とされる.そこで,SFPは,農業データ連携基盤(以下,WAGRI)のために検討・実装され,2019年より商用サービスとして提供されているDynamic APIを採用した[5][6].

Dynamic APIは,データベース構築とサービス提供機能開発とを独立に進めることを可能とするとともに,サービス提供機能にかかわる追加,変更要件に対して,極力プログラム実装を伴わずに実現するアーキテクチャである.

WAGRIにおいて提供されるサービスは,いずれもAPIとして提供されており,データ連携サービスも同様である.WAGRIは,構築時点において,8種類の地理空間データベース,21種類のマスタデータベースに,52種類の農業統計データベースを加えた81種類のデータベースから構成されており,現在はさらにいくつかのデータベースが追加されている.個々のデータベースはそれぞれ異なる組織が個別に管理・運営(更新)する.WAGRIは,これらをJSON形式に統一し,個々のデータの更新状況に応じたデータ連携を実現している.このデータ連携にかかわる基本的な構造はSFPにおいて求めるところであり,SFPはこの構造を用いて多様なデータ連携を実現している.

より重要な点が,Dynamic APIのサービス提供機能に関する点である.APIの実装を基盤システムから切り離し,GUI操作による要件定義と簡単なスクリプト記述に基づきAPIを生成するアーキテクチャを実装している.より具体的には,個々のAPIに関し,アクセス権,並びに対象となるデータとメソッドの定義をGUI操作によって定義する.さらに,さまざまなETL(Extract Transform Load)のためにスクリプト実行環境を基盤上に構築し,データ処理を記述する環境として整備している.具体的には,あらかじめ用意したETLスクリプトの構文規則に従いスクリプトを記述することで,データ要求メッセージの外部データ資源への送信,取り込んだデータの基盤内のデータ形式への変換,データベースへの保存などの一連の処理がAPIとして動的に作成され基盤上に実装される.スクリプトの記述はプログラミング知識がなくても可能なものとしており,現場作業を把握している事業者が,必要な処理を整理することで,必要なAPIの生成が可能となる.実際,SFPにおいては,現場での議論に基づき新たなAPIの作成や既存APIの修正が実施されることも多く,現場の知識を取り込むことが求められている.さらに,現場側の負担は増えるわけであるが,個々の現場の事業者にAPI実装権限を開放することで,彼ら自身が,現場の知見に基づき,かつ現場での状況変化を踏まえた独自APIの構築が可能となり,結果として,現場の変化に応じた柔軟な処理が円滑に進むことが期待される.なお,APIは利用者間で共有・継承も可能であり,類似した案件であれば,一度作成したETLスクリプトを異なる事業者が再利用したり,新たなメソッドを加えて実装したり,あるいは複数のAPIを結合するなど,現場の状況やその後の目的に応じた現場での検討が実現される.SFPにおいて重視されるべきは個々の現場の知見であり,Dynamic APIを用いることで,SFP上で展開されるサービスへの適用が実現される.

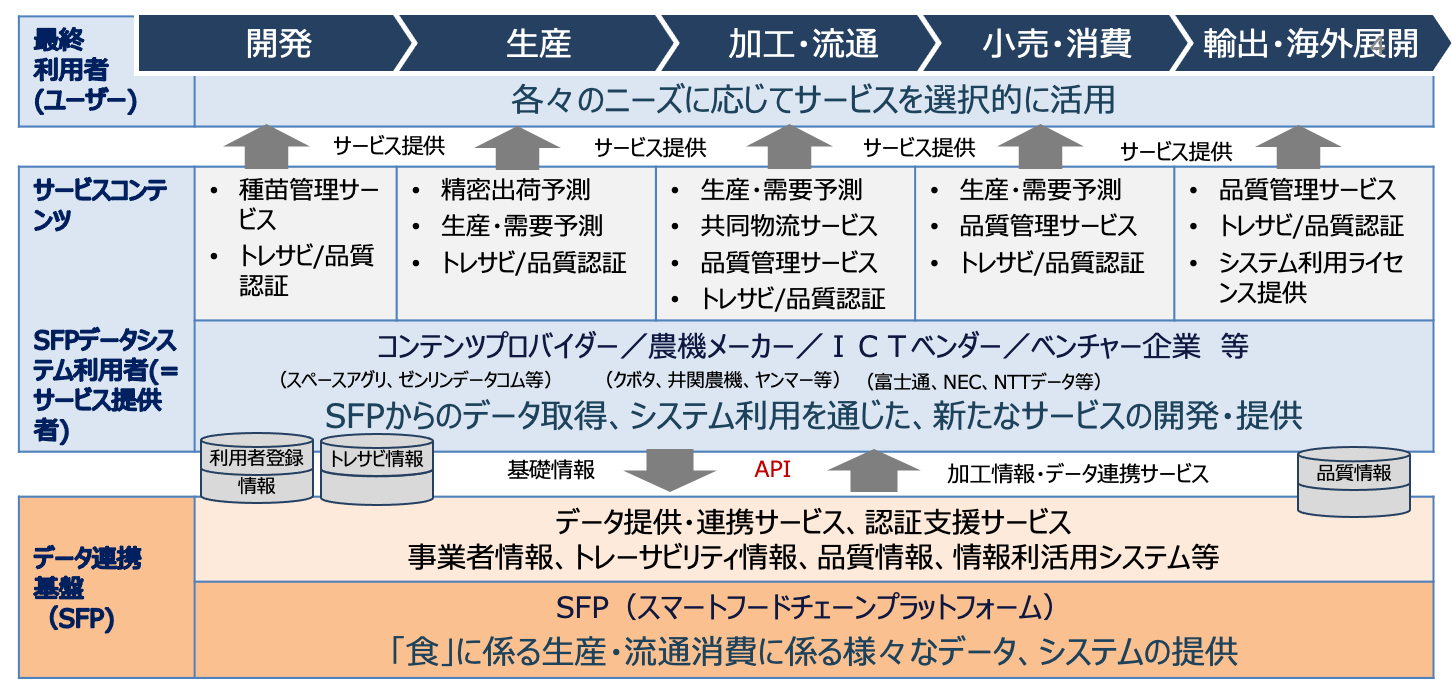

2.4 スマートフードチェーンのビジネスモデル

ここまで述べてきたように,SFPは,サプライチェーンの各プレイヤが競合の垣根を越えてお互いの利益のためにデータ連携を行うための仕組みであり,協調領域としてデータ連携サービスを展開するシステムである.そのため,基本的にすでに展開されているサービスと競合しない仕組みとして提供する.

つまり,生産者や小売業などのユーザに対して直接サービスを提供するのではなく,基本的なビジネスの仕組みとしては,農業データ連携基盤(WAGRI)と同様に,ユーザにサービスを提供するシステムベンダなどに対してデータを提供する.その企業が自社サービスを提供する際に活用できるデータを連携基盤を通じて提供する,いわば,B to B to Cのビジネスモデルであると言える.

2.4 スマートフードチェーンの新規性

農業分野,食の流通の分野において,インダストリー4.0の動きも含め,現在では世界的にデータ連携の活動が活発化している.たとえば,農業生産におけるデータ連携(海外)では,米国のAgGateway[7]など,生産に関するデータ連携基盤を構築している企業が多数存在している.

また,生産から流通,消費をつなぐ仕組みとしては,食の安全確保を目的とした食のトレーサビリティシステムを複数の企業が展開している.具体的には,米国ではIBM社がIBM Food Trustというブロックチェーンを活用した生産者や加工業,卸売業,小売業などをデータでつなぎ,その取引状況や商品に関する履歴管理を行うシステムを展開している[8].これば,米国最大の小売業であるWalmartが中心となって推進している.欧州では,ドイツにおいてGS1という団体が,fTRACEという原材料から加工品までのロットをつなぐEU最大の食品トレースシステムを構築している[9].こちらは,ドイツでも有力な小売業であるメトロが中心となって活用が進んでいる.

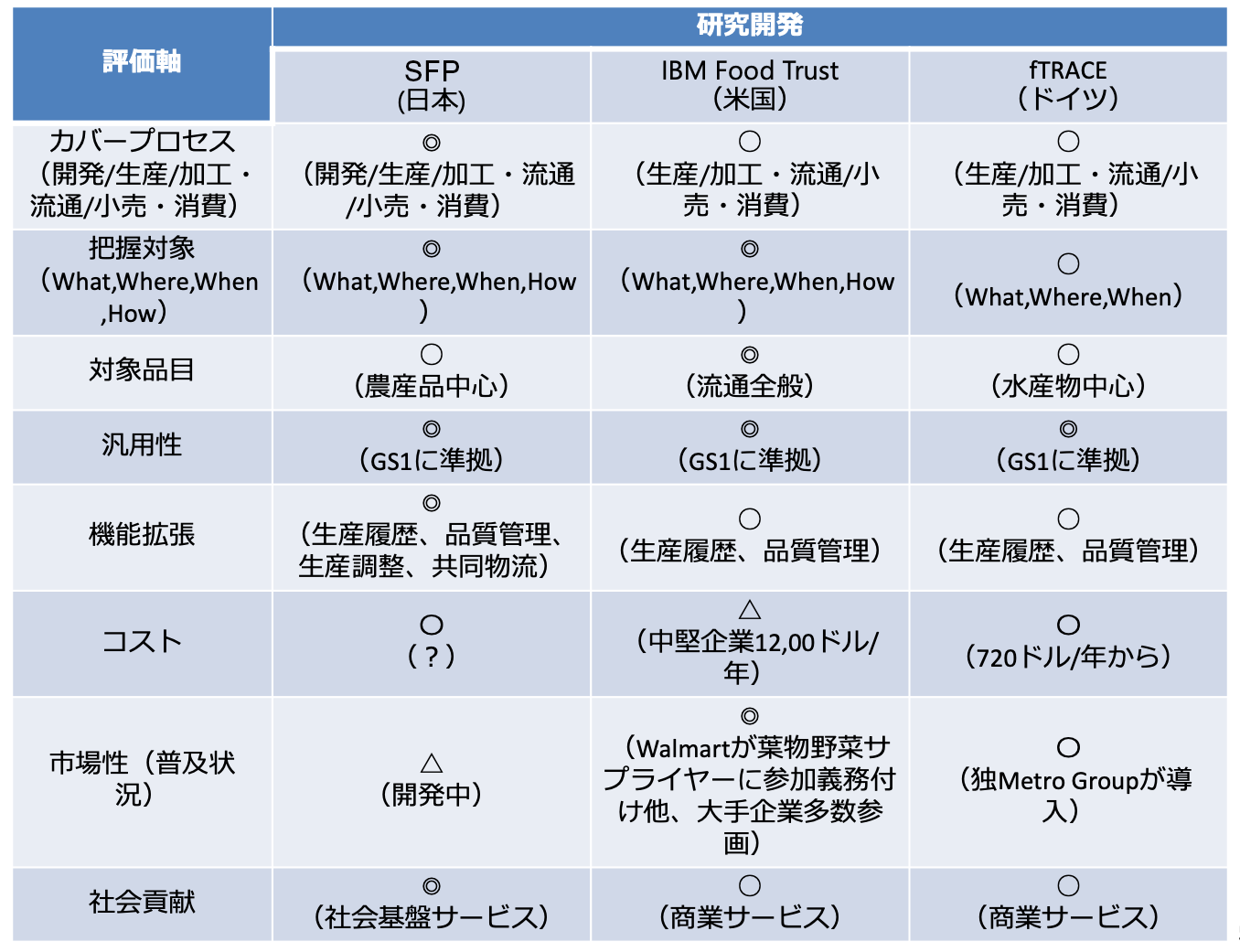

表1に構築を進めているスマートフードチェーンと,IBM Food Trust,ドイツのfTRACEの仕組みの比較表を示す.

これまでのトレーサビリティなどの入出荷履歴の仕組みは,その情報起点が小売業とメーカーになっており,農業生産者(1次産業の生産者)までの枠組みにはなっていなかった.そのため,IBM Food TrustもfTRACEも起点は生産者の出荷段階となっており,生産者側の栽培プロセスまでをカバーしているわけではない.これは,IBM Food TrustとfTRACEでは,システムの目的が食品のトレーサビリティにあるためであり,生産と流通,消費のデータ連携を行い,生産者の付加価値向上や生産性向上を目指すSFPとは目的が異なるためである.

また,米国AgGatewayを代表とする生産現場のデータ連携協調基盤は,生産現場(=農場)のデータ利活用を行う取組みがメインであり,フードチェーンの多岐にわたるプレイヤのデータ連携には着目していない.そのため,SFPは米国AgGatewayと比べても,種苗開発/育種のプロセスまでを範囲に含めていること,生産した後のサプライチェーンの下流のデータまでを連携対象にしていることから,独自性,新規性を有していると言える.なお,対象品目も農作物中心のAgGateway等と比して,SFPは農作物に限られない,広い品目に対応していく予定であることに新規性,優位性があると考えている.

このように,海外に目を向けた場合,農業データにおけるデータ連携のプラットフォーム(農機を通じた作業情報の連携など)や,食品トレーサビリティのプラットフォームは複数存在しているが,農産物等の研究開発段階から生産,流通,販売,消費までのすべてのプロセスを一気通貫にデータ連携を行うシステムは存在していない.SFPは世界的にも新しいデータプラットフォームを構築するプロジェクトである.

3.スマートフードチェーンの機能実証

3.1 入出荷履歴データの取得とトレーサビリティ

ここでは,SFPの開発にあたって,過去に実施したいくつかの機能実証について紹介する.まずは,基本的な機能であるサプライチェーンの各段階における入出荷履歴の取得と,そのデータ連携によるトレーサビリティの確保である.

<入出荷履歴取得実証>

実施期間:2019年12月4~7日

対象品目:菊菜など葉物野菜

実施内容:卸売市場を経由する流通において,ほうれんそうの個品識別を行い,流通段階の入出荷履歴を取得,最終的には,小売業におけるID-POSデータとのデータ連携までを行い,生産・流通・購買の一気通貫したデータ取得を確認する.

実証ルート:JA兵庫六甲⇒神戸中央市場⇒仲卸⇒小売

その他:SFPにおけるデータ取得に関する課題の抽出,取得データのデータ格納に関する課題抽出も実施.

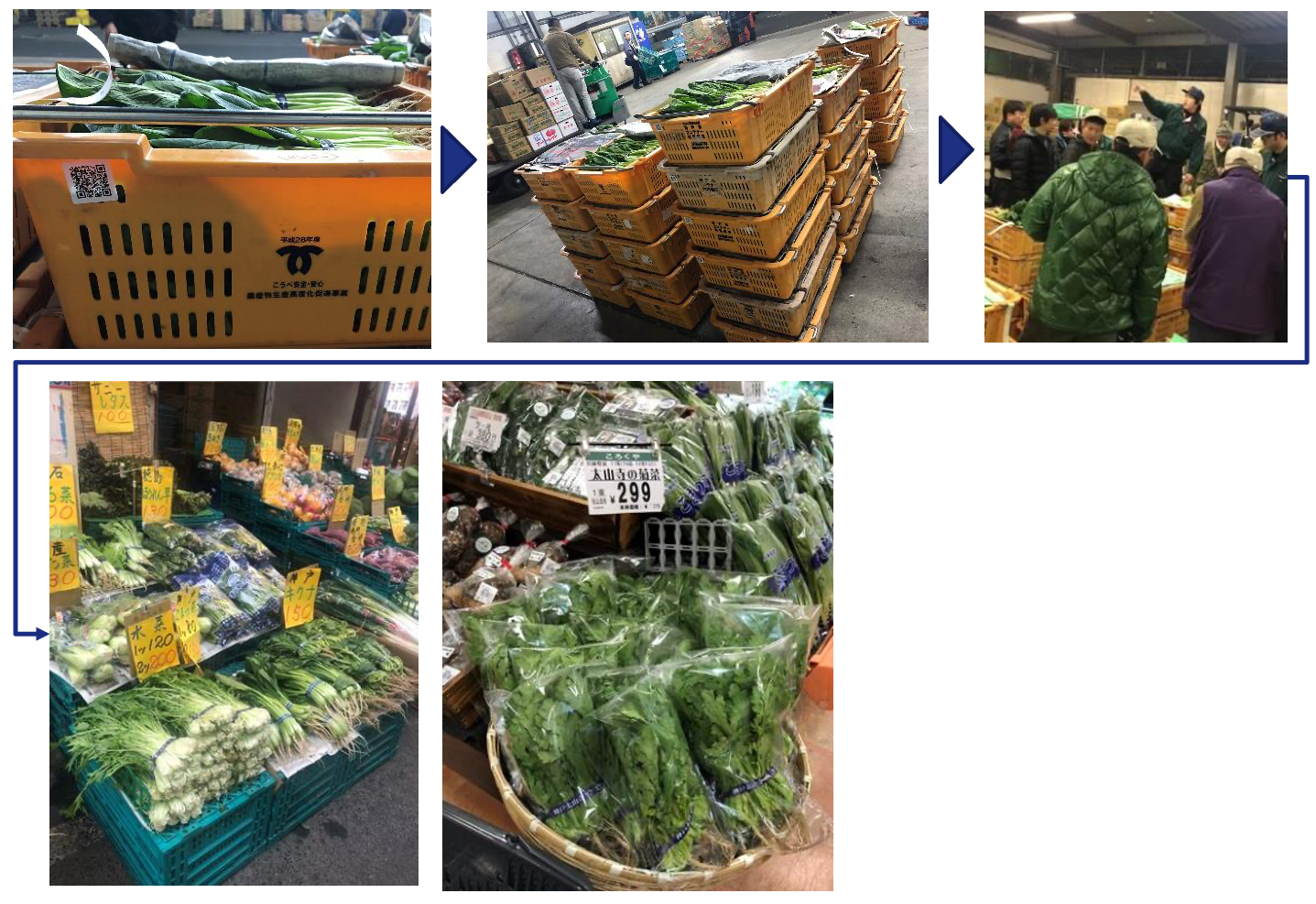

実証では,図5のように農産物を出荷するコンテナに個体識別番号をロット番号としてQRコードにて付与し,産地から,卸売市場での売買,店頭に並ぶまでの入出荷履歴を取得した.また,生産履歴も,生産者の栽培台帳からデータで入力を行い,個体識別番号をキーに入出荷履歴との紐づけを行った.一部の店舗では販売の履歴データの提供を得ることができたため,SFPを用いた生産(栽培履歴を含む)と流通,販売までのデータ連携を実証することができた.

実際の現場での実証を通じて,かかわった各事業者の評価から,品質保証,品質クレーム対応,店頭でのマーケティングにおける産地情報の利用といった面でのデータ連携の有用性を認める一方で,主にオペレーションに関する課題が明確になった.その1つは,入出荷履歴のデータ取得において,コンテナ全数のスキャンが必要になることである.非常にリードタイムの厳しい流通を行っている現状では,取引の物量が大きくなった場合,全数QRコードをスキャンする時間の確保は難しいということである.こちらは,1つの個体識別番号で扱うロットの粒度を大きくすること,あるいはRFID等の自動認識機器で1つ1つスキャンをしなくても全数のデータ取得を行うといった対応を予定している.

もう1つは,サプライチェーンのプレイヤ別に「開示したい情報」が異なることが明確になったことである.たとえば,産地(生産者)はすべての流通履歴をオープンにしてもよいと考える事業者が多いが,仲卸などの中間流通の事業者は「競合に販売先が見えてしまう」といったことから,自社と小売業との関係を見えないようにクローズドにしてほしい,といった要望があった.これに対応するには情報を開示する側が,閲覧する対象ごとに情報の開示レベルを自由に決定できる仕組みづくりが必要である.

なお,SFPの開発にあたっては,事業者間,サプライチェーン間でユニークとなる個体識別番号の設定が必要であるため,全世界でユニークとなる個体識別番号の仕様を決定している(図6).

個体識別番号は食品の輸出などへの利用も想定し,全世界でユニークになることを目的に,国際的に最もスタンダードな商品識別コードを持つGS1規格[10]で設定した.まず,事業者コードとアイテムコードから成るGTIN14で商品を識別し,その後ろにロットもしくはシリアルを示す11桁の数字を付与する.ロットかシリアルかは,GS1の規格上,11桁の数字の前のAIと呼ばれるインジケーターで切り分けできる.このAIが(10)ならばそれ以降の英数字はロットであり,(21)ならばシリアルを示す.なお,シリアル・ロットの桁数は最大20桁(可変長)で英数字が利用できるが,将来のRFID活用を見越したとき,RFIDの規格(EPC)では,一般的なタグの容量96bit,うちシリアルは38bit(2,748億通り)で,これが表現できる情報量の上限となる.10進数表現では,GTIN14桁+シリアルNO(もしくはロットNO)11桁(最大1,000億通り)として,この情報量に収まるようにした.[11].

3.2 輸送環境データ取得とJAS規格の制定

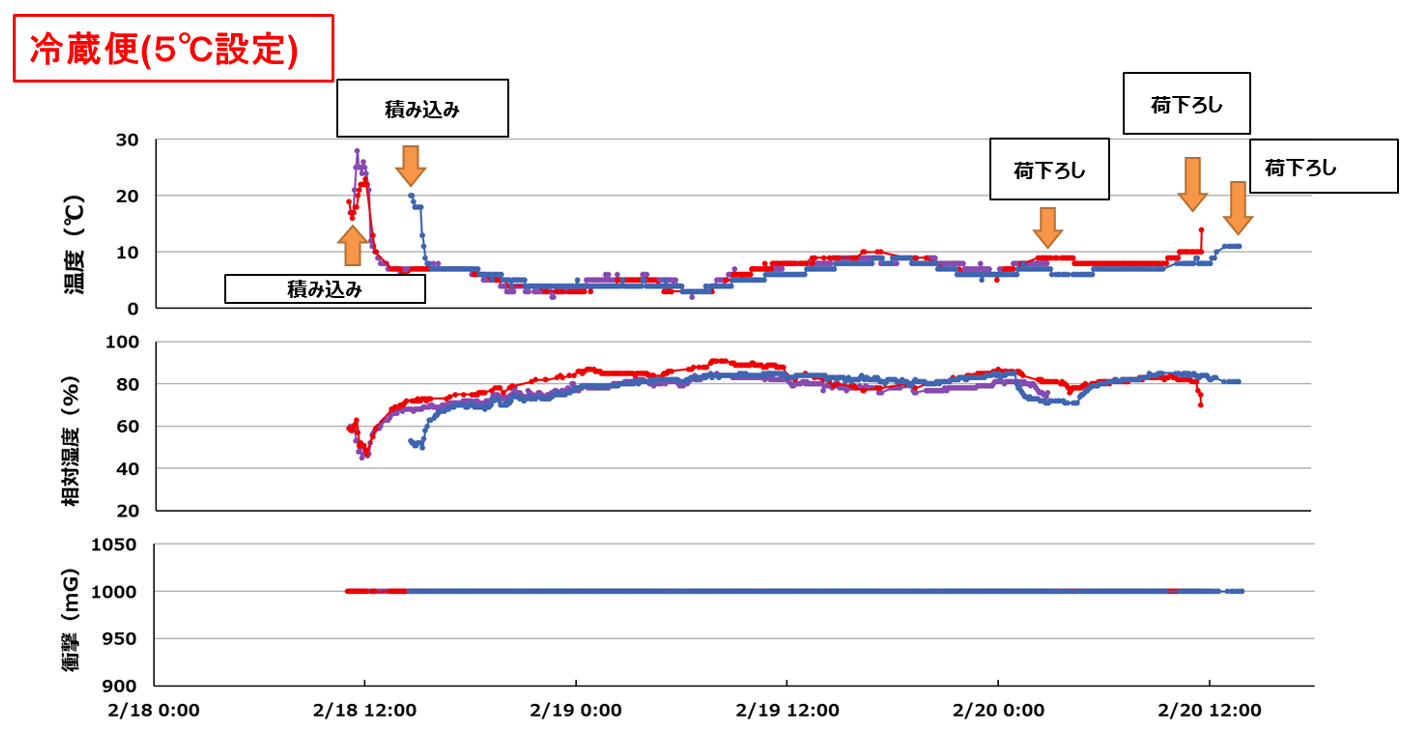

SFPでは,農産物を中心に生鮮食品の品質管理,付加価値向上を目指している.そのため,生鮮食品の「鮮度」の維持や測定に必要なデータの取得のため,温度,湿度,衝撃等を記録するデータロガーとの連携や,「鮮度」を測定するためのセンサの開発等も実施している.

図7は,農産物の輸出実証において,温湿度・衝撃の記録を取得した事例のグラフである.輸出における商品の温度変化を記録することで,輸出先現地での品質トラブル等の際に要因の特定や再発防止のアクションを取りやすくなる.

SFPは,協調領域のデータ連携基盤であるため,特定のセンサやデータロガーに依存することなく,幅広く使える機種・メーカーの選定を行っていきたいと考えている.そのため,国内・海外を問わず,さまざまなメーカーの機器をテストしている.しかしながら,現場で使えるデバイスが少ない課題がある.輸出入も含め,船便で2週間以上かかるケースも想定して輸送環境データを取得しようとすると,バッテリの持ちが不足したり,データロガーの紛失リスクや海外で回収できないリスクを考えるとデバイスの価格が合わなかったり(商品単価が低いので,使い捨ての高価格デバイスは厳しい),防水,測定可能温度帯(冷凍~50度まで)といったスペックが求められたり,と現場利用の条件を完璧に満たすデバイスは多くはない[12].現在では,国内流通で使うデバイス,輸出向けのデバイスと分けて検討を進めている.

さらに,こうした入出荷履歴の取得と輸送環境の測定が可能になることから,新しいJAS規格を策定するプロジェクトも進めている.SFPを用いて,農産品のトレーサビリティと輸送品質を認証するJAS規格であり,「フードチェーン情報公表JAS(仮称)」として,その規格案をレタス,ぶどう,メロン等で作成している.検討にあたっては,学識経験者や流通工程管理者,小分け業者等が委員として参加する検討会を立ち上げ,審議している.サプライチェーン全体でのデータ連携が可能であるSFPを使い,新たなJAS認証を行うことで,その輸送環境を保証し,農産物の付加価値を高める取組みである.

3.3 物流マッチング

近年の運送業界では,全国的に人材不足が深刻化しており,運賃も上昇傾向にある.特に農産物は,鮮度が求められるため,迅速な対応と配送が求められる一方で,少量出荷やバラ積み(パレット単位ではなく,細かい箱単位で積むこと)が多く,地域によっては物流の確保が難しくなったり,コスト上昇が激しい状況にある.現場を見ていると,とりわけ数百キログラムから,4~5トン程度の単位での農産物の出荷が難しくなっているケースが多い.数ケース単位の少量出荷であれば宅配便が使え,5トン以上であればトラックをチャーターできることが多いが,宅配便で送るには送料が高すぎ,かつチャーターのコストメリットがでない中間物量の出荷に困難をきたすのである.距離の離れた大都市圏のバイヤーと旬の時期に毎週2トンを納品する商談が持ち上がったものの,物流が確保できず契約・出荷に至らなかった,といった話を聞くことも少なくない.

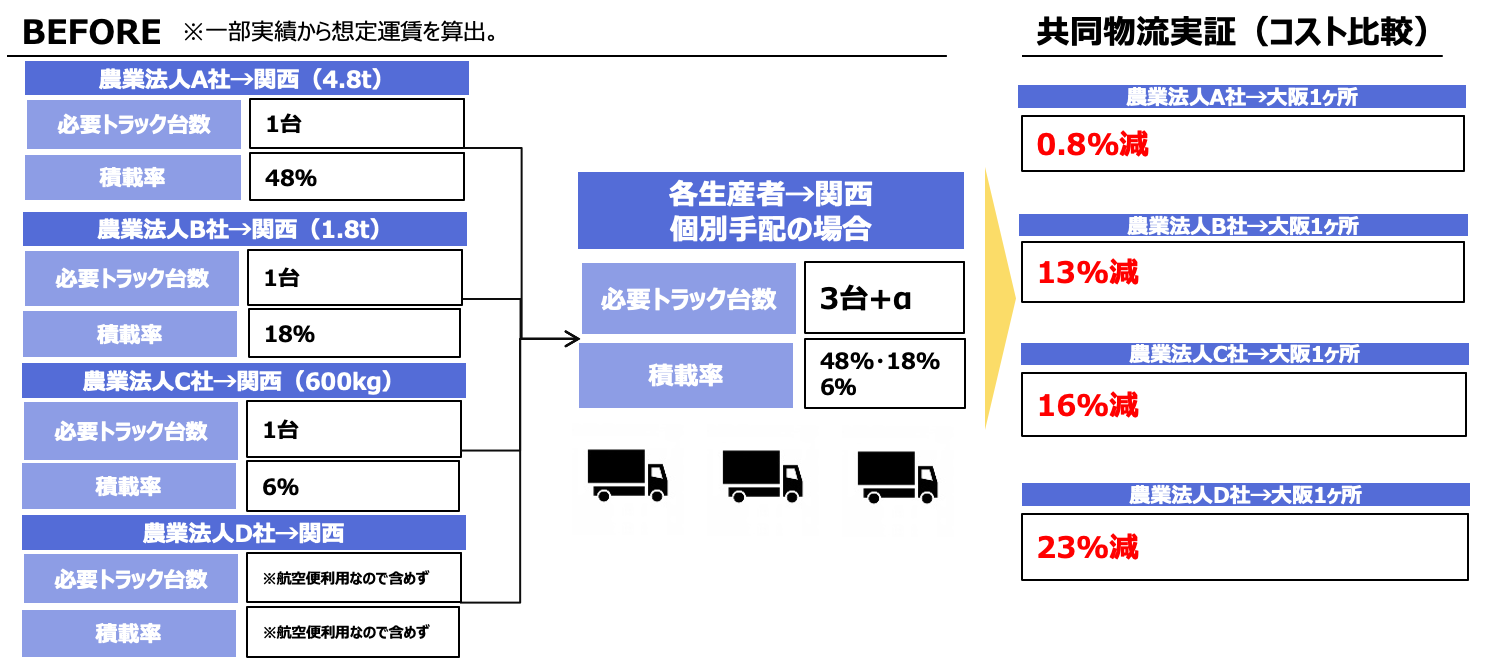

そこでSFPを用いて,農産物の物流対策ができないかを検討,「共同物流」の実証実験を2019年に実施した.「共同物流」とは,複数の生産者でトラックをシェアして運ぶ取組みである.通常は物流会社が依頼に応じて1台のトラックに積み合わせているものを,生産者の出荷情報を取りまとめ,1台のトラックをチャーターし,そこに生産者主導で積み合わせる.SFPを用いて,出荷者間のデータ連携を行うことで,トラックのシェアを実現しようというものである.実証実験の中では,さまざまなパターンで共同物流を試したが,ここでは効果の大きかった事例を紹介する.

実証実験は九州をフィールドに2019年の1~2月に実施した.複数の農業法人と連携し,それぞれの事業者から出荷実績データ,出荷予定データを提供いただき,物流のマッチングを行った.マッチングのロジックとしては生産地・出荷場間の距離が短く,温度帯(冷蔵)が同一,向け先(関西)の地域が同一といった条件で実施した.マッチングが出来た後は,生産者間で出荷時間の調整等の最終確認を行い,同一のトラックで出荷を実施した.その結果,個別にトラックを手配して出荷する場合よりも,0.8%~23%物流費を削減することができた.特に少量出荷する生産者ほど,コストの削減効果が大きかった(図8).

ここから,SFPを使って物流データを共有し,条件が合う生産者が連携,物流を共同化することで物流の効率化とコスト削減を図ることができることを確認した.この成果を用いた共同物流のためのデータ連携APIも開発し,すでにSFP上に実装も完了している.

4.社会実装に向けた課題と今後の展望

4.1. 社会実装に向けた課題

①システム面での課題

データ連携に関しては,越塚[13]により分野間データ連携基盤に関する検討が進められ,あるいは港湾関連データ連携基盤(以下,Cyber Port)[14]の本格運用が開始されるなど,さまざまな取組みが進められており,相互のデータ連携の必要性については政府のAI戦略等でもさまざまな指摘[15]がされている.取組みのいくつかは検討段階であり,それらについては今後の動向を見据えた検討が必要である.

一方で,直近に取り組むべき対応としては,たとえば,社会実装済みのCyber Portが対象とする港湾物流は,SFPが取り組む海外輸出と重複する.すでに連携に向けた検討を進めているが,この類の関連サービス・データ連携基盤等とのシステム間連携を着実に進めることが求められる.農林水産分野においては,この類のプラットフォーム間連携に関する契約ガイドラインが2020年春に策定されているが,他分野における策定は遅れている.EUの一般データ保護規則(GDPR,General Data Protection Regulation)がデータのポータビリティに言及している[16]ように,データの取扱いに関する議論は国際動向も踏まえて方針を策定し,それに基づきデータの持ち方,データ連携方式を策定していく必要がある.特にSFPの過程において生成されるセンサデータの取扱い,データの信憑性の保証や開示範囲などは,センサが付与された物品が複数事業者間にまたがって利用されるものであり,改めての検討を進めている.SFPは協調領域のデータ連携基盤であることも踏まえ,より詳細な議論とそれに基づくシステム実装を進めていく.

②サービス展開に向けた課題

SFPの開発を行っている内閣府の第2期戦略的イノベーション創造プログラムは5カ年のプロジェクトであり,2022年度が最終年度となる.そのため,2023年度からの社会実装が求められている.2021年度終了段階では,SFPは必要な機能の実装がほぼ完了した状況にあるため,2022年度は社会実装への助走期間として,サービスを提供する組織(主体)の立ち上げ,SFPのサービスメニューの設定(利用価格の設定や課金方法を含む),初期ユーザの確保が必要な状態である.

特にSFPはデータを連携する事業者が多ければ多いほど,1ユーザあたりの利便性が向上する,いわゆる「ネットワーク外部性」が高いサービスであるため,できるだけ早い段階で,利用ユーザを確保することが課題であり,重要なポイントである.ユーザの数の早急な確保に向けては,実務で活用できる効果の高いソリューションの実証と,数字で表現できる実績の獲得が必要である.

4.2 今後の展望

SFPは,今後の展望としてその機能拡張と海外展開を検討している.

機能拡張としては,現在,農産物のサプライチェーンをメインに開発を進めているが,これを水産物,加工食品,林産物などへ展開することを想定している.一部,水産物については農産物と同じスキームでデータ連携が可能であることから,実証とシステム開発をスタートしている.

さらに,ほかのデータ連携基盤とのシステム連携,データ連携も検討を行っている.具体的には,同じ内閣府戦略的イノベーション創造プログラムで構築が進められている「物流データ連携基盤」や「防災データ連携基盤」との連携を想定している.実際に物流データ連携基盤との連携については,場所を示すロケーションコードの統一化や,フードサプライチェーンにおける物流指示データの作成において,データフォーマット等を標準化することで議論が進んでいる.

海外展開については,東南アジア,アフリカ等の国と現在,SFPのプラットフォームを使って,現地のスマートフードチェーンを構築する議論が進んでいる.現地にとっても,ゼロからフードチェーンのデータ共有システムを構築するよりもSFPと連携することでローコストに短いリードタイムでシステムを構築できるメリットがある.これについては,日本のSFP上に現地向けのシステムを乗せる方法と,日本のSFPの仕組みとシステムを提供し,現地でシステムを構築する方法の2種類が考えられるが,現地のインフラ整備の状況やシステム投資の状況から,適した方法を選択していく必要がある.

加えて,SFPとして海外のシステムとの連携も必要になるだろう.たとえば,海外のトレーサビリティのシステムや,AgGatewayなど現地のデータ連携プラットフォームとのシステム連携である.日本の生産管理システムで入力した生産履歴が,SFPを介して輸出先の国のトレースシステム上から閲覧できるようなシステム連携ができれば,より効率化した農産物流通を世界的な規模で構築することができる.

スマートフードチェーンによる農産物のイノベーションは,まさに始まりつつある.社会実装に向けて,ますます我々は研究開発を加速していきたい.

参考文献

- 1)農林水産省:牛・牛肉のトレーサビリティ,http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/trace/ (2018)

- 2)農林水産省:卸売市場情報,https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sijyo/info/ (2017)

- 3)総務省:情報通信白書,https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h30/html/nd135210.html (2018)

- 4)経済産業省:ものつくり白書,pp.211-212, https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2015/honbun_pdf/pdf/honbun01_03_04.pdf (2015)

- 5)Uehara, H. and Shinjo, A. : WAGRI - the Agricultural Big Data Platform, Proc. E-AGRICULTURE IN ACTION, BIG DATA FOR AGRICULTURE, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the International Telecommunication Union (ITU), pp.73-83 (2019).

- 6)小杉 智,上原 宏,神成淳司:農業データ連携基盤 WAGRI~ Dynamic API アーキテクチャによる農業APIサービスのプログラムレス実装,電子情報通信学会論文誌B, Vol.103, No.1, pp.1-10 (2020).

- 7)ASABE Staff : A Boost to Interoperability in Precision Agriculture : AgGateway’s Agricultural Data Application Programming Toolkit (ADAPT), Resource Magazine, 26 (4), pp.8-9 (2019).

- 8)IBM:IBM Food Trust:世界の食料供給は新しい時代へ,https://www.ibm.com/jp-ja/blockchain/solutions/food-trust

- 9)GS1 Germany : fTRACE, https://www.ftrace.com/en/gb

- 10)GS1 Japan:識別コード, https://www.gs1jp.org/standard/identify/index.html

- 11)GS1 Japan:EPCIS, https://www.gs1jp.org/standard/epc/epcis.html

- 12)折笠俊輔:食の流通・物流におけるデジタル化とセンシング技術の可能性,次世代センサシンポジウム資料(2020).

- 13)越塚 登:特集 分野を超えたデータ連携の実現に向けた取組,SIP, DATA-EX/DSAと海外の取組,JISA quarterly : bulletin 143, pp.5-9 (2021).

- 14)阿部遼太:港湾関連データ連携基盤の構築に向けた取り組み:サイバーポートの実現に向けて 港湾荷役 Vol.65, No.4, pp.404-410(2020).

- 15)内閣府:AI戦略2021,https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/index.html

- 16)EU : Gneric Data Protection Regulation, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

神成淳司(正会員)kaminari@sfc.keio.ac.jp

慶應義塾大学 環境情報学部 教授,内閣官房イノベーション戦略調整官(併任).慶應義塾大学環境情報学部卒業,岐阜大学工学研究科博士後期課程修了.博士(工学).データ連携基盤に関する研究に従事.

折笠俊輔(非会員)shunsuke_orikasa@dei.or.jp

(公財)流通経済研究所 農業・環境・地域部門長,主席研究員.早稲田大学商学部卒業,筑波大学大学院ビジネス科学研究科修士課程修了.農林水産物の流通・マーケティングに理論と現場の両方の視点から取り組む.

採録日:2022年1月24日

編集担当:平井千秋((株)日立製作所)