「超スマート社会実現に向けた未来創造」インタビュー

インタビュアー:吉野松樹((株)日立製作所),藤瀬哲朗((株)三菱総合研究所)

吉野:本特集のコーディネータを務めております吉野です.国立研究開発法人科学技術振興機構(以下,JST)の未来社会創造事業で「次世代情報社会の実現」領域の事業統括をされている東京電機大学教授の前田英作先生にお話を伺います.前田先生よろしくお願いいたします.

前田:よろしくお願いいたします.

吉野:デジタルプラクティス副編集委員長の藤瀬様にも参加いただきます.

藤瀬:よろしくお願いします.

吉野:まず,今回のインタビューの趣旨を私の方からご説明します.今回,デジタルプラクティスで「超スマート社会実現に向けた情報技術活用のプラクティス」という特集を組んでいます.デジタルプラクティスは基本的には実践の知見をみんなで共有しようという論文誌です.超スマート社会はまだ実現できていないので,いろいろ面白い実践の報告が集まってはいるのですが,要素技術の寄せ集め感があり,全体を俯瞰した視点が必要なのではないかと思い,JSTの未来社会創造事業で取り組まれている活動がヒントにならないかなと考えて,このインタビューを企画しました.

未来社会創造事業の中で,前田先生の「次世代情報社会の実現領域」で要素技術をどうやって結び付けていこうとされているかをお聞かせいただけると,デジタルプラクティスの読者あるいは執筆いただいた方々にとって非常に参考になると考えています.

前田:分かりました.私が担当している領域について簡単にご説明させていただきます.

吉野:はい,お願いします.

未来社会創造とは

前田:この資料は,「次世代情報社会の実現」領域の募集説明会で使った資料です.

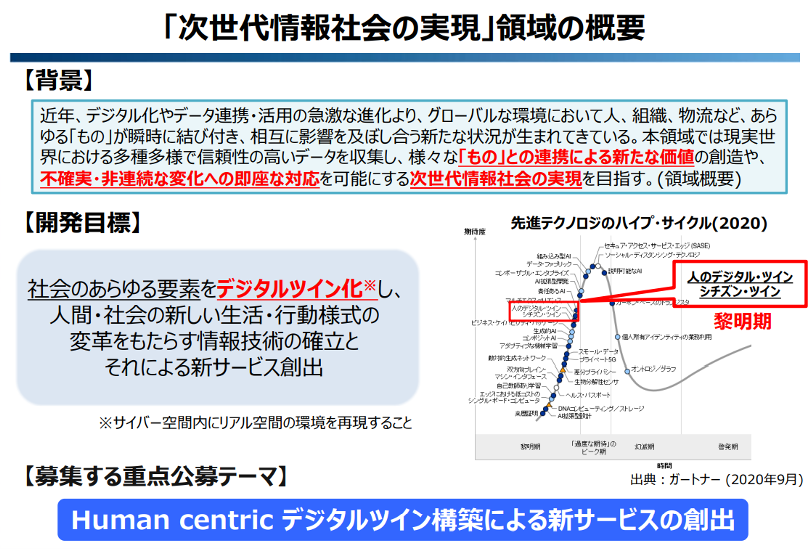

令和3年度(2021年度)は,図1に示す[Human centricデジタルツイン構築による新サービスの創出]というテーマで募集しました.

募集にあたっての考え方をお話しします.

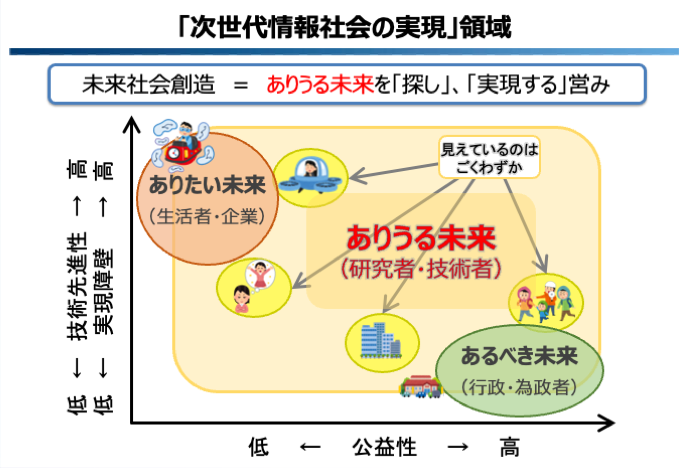

図2に示すように,未来の語り方には3種類のものがあります.「ありたい未来」,「あるべき未来」,「ありうる未来」の3つですね.このうち「あるべき未来」というのは,公益性が高く,技術的にも実現可能なものであり,絶対に実現しなければならない未来であって,行政や為政者が考えるべき未来です.一方,生活者や企業が考える,「ありたい未来」とういのがあって,これは公益性とは関係なく,私たち生活者が生きたいと考える未来であったり,あるいは企業経営にとって都合のよい未来の話ですね.そして最後にもう1つ,技術者,研究者が考える未来,「ありうる未来」というのがあるわけです.

ここ,5年から10年,AIに代表される情報技術の動きは非常に早く,かつ強力な新技術が毎年のように出現しています.現場の研究者,技術者自身でさえも,次に,どんな技術が現れて,どう化けるのかを簡単には予測することが難しい時代になってきている.思いもよらぬ方向に技術が進歩したり,10年後,20年後には実現するかもしれないと思っていた技術が,2~3年で実現してしまったりということが起きています.そう考えると,可能性としての「ありうる未来」の中で,僕らが今見えている,気がついている未来像というのは全体の中でほんのわずかな点でしかなくて,まったく思ってもみなかったような新しい技術なり,新しいサービスというのがまだまだいろいろ隠れているに違いありません.ですので,この未来社会創造事業を「ありうる未来」を探して実現する営みとして定義づけしました.発想豊かな若い人たちから,未来社会に関する新しい世界観やそれを実現するための斬新なアイディアを提示してもらいたいと考えています.

それから,この「デジタルツイン」という概念は,ここ4~5年,よく使われるようになったものではありますけれど,端的に言えばリアルな世界とそれに対応するデジタルな世界との両方を作る,それによってまったく新しい世界が生まれるということです.昔いわれていたCPS(Cyber Physical System:サイバーフィジカルシステム)がまた違った形で注目されているともいえますが,文字通りの「ツイン」に対する実現可能性が見えてきたことが背景にあります.デジタルツインの構築とその活用に向けた進み具合は,学術分野,産業分野によってそれぞれですが,データの収集,分析,利活用などがリアルとデジタルの双方で行われ,それらが相互に関係し合うことになります.

デジタルツイン時代における技術の開発やサービスの実現には,技術,データ,フィールドの3つを揃えておくことが重要になります.今回のプロジェクト募集に際しては,応募する方には,技術,データ,フィールドのうち少なくとも1つを用意してきてください.そして足りないものがあれば,それは研究を進めながら揃えていきましょうと申し上げました.具体的な研究開発事例として,教育,防災,食糧,ヘルスケアなどを提示しましたが,研究対象はどんな領域のものであっても構いません.

それで,先ほど言われた全体を俯瞰するという点で言うと,このプロジェクトの概要を検討するときに,要素技術だけを扱うものは避けてほしいとJSTから言われました.要素技術の開発そのものは,ほかの科研費プロジェクトなどですでにたくさんあるわけで,未来社会創造事業はそれだけで終わってはだめだと.また,昨年のテーマは,「Human centricデジタルツイン構築による新サービスの創出」でしたが,サービスという言葉を募集テーマに付けるようにとも言われて,若干気を遣いながら付けています.

10年後の将来を見据えたときに,生活空間,あるいは産業空間の大きなパラダイムシフトをもたらすような技術を募集したい.それから,最近,よく使われる言葉でもある,ゲームチェンジ,すなわち世の中の在り方を根底から変えてしまうような,そういう提案がほしいという思いがありました.本来,パラダイムシフトを起こすための軸として,強い要素技術というのはどうしても必要だとは思うのですよね.だから要素技術だから駄目だということでは必ずしもないと僕は思っています.それから,サービスと言ってしまうとちょっとビジネス的な感覚になってしまうのですけれども,まあ,教育にしても,防災にしても,10年後の世界,今とまったく違う新しい世界観の下に物事が進むようになるでしょう.だから10年の間に社会実装を含めた,そういったトライアルもぜひやってほしい.これら2つの要素を両天秤にかけつつ,応募課題をいろいろな観点から吟味したというのが今年の選考でした.

技術の進歩が「ありうる未来」を変える

吉野:ありがとうございます.

今,お話を伺った中で,「ありうる未来」という考え方は,確かにそうだなと思いました.先生がおっしゃったようにAIの進歩とかによって,「ありうる未来」がどんどん変わりつつあって,それによって,「あるべき未来」とか,「ありたい未来」も,かなり影響を受けて変わっていくのではないかなと思いました.

前田:そうですね.

吉野:今まで思いつかなかったような,とてもできるとは思わなかったような技術というものによって,完全にパラダイムシフトが起きてしまっている例として囲碁とか,将棋とか,AIのほうが人間よりも強くなってしまっていますね.

吉野:囲碁や将棋のプロ棋士の考え方も完全に変わってきてしまっているのですよね.

前田:はい.

吉野:本会でも2010年頃に,トッププロ棋士に勝つコンピュータ将棋の実現を目指すコンピュータ将棋のプロジェクトがあって,そのころは,まだまだだなという感じだったのですけれども,その後3~4年で,当時の名人にコンピュータ将棋が勝ってしまった.囲碁はもっと10年,20年先だろうと思っていたら,アルファ碁が出てきて人間のトップに勝ってしまった.

前田:そうなのですよ.

吉野:強くする方法も全然考え方が変わってしまって,昔のように人間の棋譜から学習するのではなくて,今やソフトウェアが自己対戦を繰り返して,どんどん勝手に強くなっていく.

囲碁とか,将棋というのは勝負がはっきりしていて分かりやすいからということはあると思いますが,ゲーム以外のところでも同じような話が起きる可能性がある.そうすると,我々社会,未来にどうあるべきなのか,どうしたいのか,だいぶ変わってきてしまうような気がします.

前田:おっしゃるとおりです.AIと人間との共生社会がすでに始まっているわけで,人間は知らないところでAIに生物学的にもかなり浸食されているはずです.スマホを日常的に使っていますよね,もうそれだけでも十分,実はAIに侵されているのですよね.それで,そのときに,よく例に出したのは,囲碁の話で,一時期,日本の将棋連盟は,プロ棋士が公開の場でAIと戦うことを一度禁止していた時期がありましたよね.

吉野:ええ.当時の日本将棋連盟米長会長が禁止していました.

前田:囲碁の方では,韓国のチャンピオンのイ・セドル九段にアルファ碁が勝ったのが,2016年,2017年に開催されたFuture of Go Summitでは,中国の柯潔九段,当時の世界チャンピオンと戦って3連勝しました.そのとき,DeepMind社 は,3000年の歴史を持つゲームの世界にAIが新しいアイディアを私たちに提供してくれている,というコメントをしています.今や,NHKの将棋,囲碁の日曜番組でさえ,画面の上にAIの形勢判断が出ている.囲碁にしても,将棋にしても,AIが出現したことによって人間の手も変わってきたわけですよね.人間同志が対戦しているゲームを中継しながら,AIの推奨手も紹介しつつ,人間が解説をしている,ちょっと面白い光景です.

実は,Future of Go Summitでは,ペア碁の対戦も行われていて,そこでは,人間とAIがペアを組んでいます.これからの社会を象徴する場面だと思いました.これはゲームだからということではなくて,我々の生活の中のすべての現象が,今,そうなりつつあるのだと思うのですよ.それをいかに僕らが,このAIを,人間として,人類として享受して,上手に使っていくかというところが大事なところで,そこに対して,僕ら人類本来の知恵が問われているのだと思いますね.

それから,もう1つ,最近あちらこちらで話題になっている,Digital Transformation (DX)の実現には,世代の壁,分野の壁,馬鹿の壁(笑),という3つの壁があると僕は考えています.どういうことかと言うと,世代が違うと,情報技術に関する感覚や最新技術のトレンドに対する知識がまったく違う.分野が違っても当然同じことが起こります.AIや情報技術の浸透度合い,現場感覚の違いは,世代や分野によって異なりますし,一人ひとりの価値観というのは,自分が生きてきた経験がそのよりどころになるので,世代の壁,分野の壁が存在するのはやむを得ないと思うのです.何か新しいことを実現したり,何かを変えようとするときに,そうした壁にぶつかることは非常に多い.新しい未来社会の創造という意味では情報技術が大きな先導役を担っていることは間違いありません.データサイエンスは,あらゆる産業分野,あらゆる学術分野に大きな影響をもたらしています.そういうことを,世代を超え,分野を超えてアピールして,知ってもらう,理解してもらうことが大事だと思います.

オープン化が変化を加速する

前田:この20年で,学問の在り方,産業の在り方に変革をもたらした大きな要因の1つが,学問のオープン化だと思います.毎年入学してきた学生に向けて,昔に比べると,今,君たちはものすごく幸せな時代にいるんだよ,ということを言っています.30年前だったら有名大学の予算が潤沢にある研究室に入って,5年,10年修行を積まないとできなかったようことが,今は小さなノートパソコン1台ですぐできてしまう.最新の学術成果を示した論文はネットからすぐ手に入るし,機械翻訳も道具として使えるし,ソースコードはGitHubで全部公開されている.勉強しようと思えば何でもできるという時代だということです.

オープン化の度合いというのが,学術分野によって若干違いがある,進み方が違うのですけれども,特に情報技術を起点として,オープン化が進むことによって,たぶん産業界の中の研究開発のやり方もまったく変わってきているし,アカデミアの中の研究のやり方も変わってきている.それを踏まえた上で,これからの未来社会を考えていく必要があるんですね.10年後,さらにこの傾向は進むと思うので,そのときにどんなことが起こるかということを先読みして考えておかないといけないと思います.

吉野:サイエンスのオープン化に関しては,実は,デジタルプラクティスの2020年の4月号で「オープンサイエンスを支える研究データ基盤」という特集を組んでいて,研究データの管理の観点での実践を共有していただいています.

先ほど分野の壁というお話がありましたけれども,分野を超えてデータが活用できるようになると,また何かしらのブレークスルーがあるのかなという気がしていますが,その辺りはいかがでしょうか.

前田:データのオープン化というのは,アカデミアの研究者はまだしも,一般の人からすると,プライバシーの問題であるとか,いろんな問題があるので,抵抗感はあると思います.でも今,産業革命以来の大きな変革が実は起きていて,そういう時代に生きていることは大きなチャンスなんだよということを学生に言っています.この変革の起爆剤として2つの技術革新が絡んでいると見ていて,1つが,深層学習に象徴されるAI技術,もう1つは,CRISPR-Cas9に代表されるゲノム編集技術ですね.この2つが,明らかにこれからの世界を変えようとしている.

データのオープン化というのはね,僕の個人的な見解ですけれども,いわゆる科学と工学との融合,相互作用というのが1つの契機になっていると思います.科学論文というのは,再現性を担保するということが重要ですから,オープンが原則です.たとえば,『Nature』とかに論文を投稿すると,実験データもアルゴリズムも,解析に用いたソースコードも全部提出しないと論文が通らないのですよね.一方,応用技術としての工学では,開発成果はノウハウで,企業が抱える知財ですので,それを公開するなんてあり得ない.そこを伏せて,いかに論文化するかということに知恵を絞っているとも言えるわけですよ(笑).

ところが,2000年ぐらいになって,言語処理に統計的な学習が入ってきました.バイオメディカルテキストや計測データのデータベース化と,それを使ったサービスが広がってきます.いわゆるバイオインフォマティックスですね.サイエンス分野における習慣と,情報科学の中でも一番古いスタイルの学問であったともいえる言語処理分野の習慣を合わせていかなければいけなくなる(笑).研究者にとっては切実な問題で,情報技術も,サイエンスのオープン化に合わせるような取り組みをしていかないと,論文が採録されない分野が出てくるわけです.

もう1つは,オープンイノベーションといわれるイノベーションの方法が実際の企業の場で,成功例が出てきた.そうはいっても,材料系とか,デバイス系で企業の実験データは,ノウハウの塊で,オープンにはできない状況にあります.だからオープンにする領域と,した方がよい領域と,ここは抑えた方がよい領域との境界をどう引くかということが,これから非常に難しい問題になります.企業戦略で考えたときに,オープンイノベーションを図る部分と,内に抱える部分をどうするかということがまだ見えていないかもしれません.オープン化戦略を柱とするベンチャー企業がある一方で,伝統的な大企業はまだ試行錯誤しながら進めているという感じですね.正解はないとは思うのですけれども.

吉野:どこからが競争領域で,どこからが非競争領域かという線引きですね.

その境界が,だんだん上がりつつあるような気はしてはいるのですけれども,本当に「ありうる社会」を根底から変えるような技術革新というのは一番下レイヤのところで起きて,上のレイヤが全部ひっくり返るというのがこわいですね.

前田:そうそう.

吉野:最近は企業間のいろんな競争だけではなくて,経済安全保障ということでデータを,国家間で囲い込むような動きが,世界中で見られますね.

藤瀬:関連して,私が昔所属していた組織はアメリカの複数の研究機関と共同研究をやっていました.アメリカは研究成果をオープンにするのが特徴であると考えられていた時代で,日本も追随しようとしたのですが,あるとき共同研究が打ち切られたのです.この分野は儲かるということが分かった瞬間に,アメリカ側は共同研究を止めました.国家として転換したという感想を持ちました.

前田:なるほど.ありがとうございます.オープンにしたほうがいいのか,止めるべきなのかというところを,ちゃんと見極められる人材の層を厚くしておくというのがたぶん非常に大事ですね.まだ日本は,一般的な情報教育がアメリカなんかに比べると,はるかに遅れていて,国全体の底上げが大事だと思うのです.やっとデジタル庁ができたぐらいですので.

吉野: 2025年からは,大学入試共通テストで「情報」が教科に追加されて,国立大学は必須にするということなので,高校も予備校も変わるし(笑),みんな変わっていくのかなと思いますけれども.

前田:大学が持っている一番貴重なデータは,教育履歴のデータなのですね.どこの大学もIR(Institutional Research)センターを持っているけれども真に活用できている大学は少ない.まさに個人データの集積ですが,大学に入ってきた人たちを4年間,縦方向に,時間方向にトラッキングできているデータというのは大変貴重で,卒業生も含めると生涯に渡ってデータを取れる.もっと上手い使い方を考えるべきですね.

あとは,先ほどおっしゃったゲノム系のデータで,私がとりまとめているJST未来社会創造事業で,今年,採択したものの1件がゲノムデータを解析するプロジェクトです.それは病気の方のゲノムデータではなくて,健常者のデータを集めて生涯に渡ってトラッキングしていくという提案で,これも国家的には非常に重要な取り組みになると思います.

データサイエンス系で,ありがちな研究に,小さな社会実装的な実験をやって,データを集めて,論文を書いて終わりというのがあるけれど,これはかなり無駄遣い的な面が大きいと思うのです.論文を書き終えた後に残るものが何であるのかが重要です.やるなら,ちゃんと仕様を決めてそれなりのクオリティと量のデータを集めるような取り組みをすべきで,そうした研究を支援していきたいと思います.

未来の変化の兆しは現場にある

前田:今日の最初に,見えていない「ありうる未来」がたくさんあるのだ,という話をしましたが,それと,反対のことを言っているように聞こえるかもしれませんが,過去の講演などで,未来は予測できるという話をしていたことがあります.これはどういうことかと言うと,僕はNTTで情報系基礎の研究を行う部署にいていろいろな事例を見てきました.基礎研究だから,成果をマーケットに入れていくだけでも,滅多にないのだけれども,数少ない中で成功例がある.そうした成功例の分析をしてみたことがあります.

そうすると,ある技術のアイディアが生まれてから,実際の商品あるいは,サービスの中に,その技術がちょっとでも入るのに10年ぐらいかかっている.問題に取り組みはじめるところを「種を蒔く」こととすると,解決のためのアイディアが生まれるのが「芽が出た」ところ,論文・特許になるのが「花が咲いた」ところ,使える技術に仕上げて「実を付ける」ところ,そして,マーケットに流れてはじめて,人々の口に入って,真に社会の役にたっていることになります.成功した情報系技術でたいてい10年ぐらいかかっていました.それが,市場を取れるかどうか,またそれは別の問題です.

そのときに気がついたのは,重要な技術というのは,長い間に渡って日々研究開発を続けているけれど,どこかでジャンプアップするポイントというのがある.そのジャンプアップが,いつ起きたかを肌感覚で分かるのは,実は現場の研究者なのですね.

情報技術というのは,「イノベーションが見えない技術」だという言い方をしたことがあります.たとえば,蒸気機関とか,活版印刷は,それがイノベーションを起こしたことも分かるし,どんな技術なのかも,すぐ分かるわけですよね.ところが,iPhoneを見せられて,iPhoneがイノベーションを起こしたのは確かだけれども,そこにどんな情報系の技術が使われているのかということが,実は分からないし,意外と知らない.開発した人でないと正確に分からなかったりするのだと思うのです.

情報技術というのは,このように外から見えにくいものですが,新しい技術やアイディアの重要性について一番最初に気がつき,一番正確に予測できるのは,現場の研究者自身なわけです.経営側は,そこを見えている人をちゃんとつかまえて,経営判断をしなければいけないわけです.ところが,大企業になると,開発現場と経営側との距離が非常に離れてしまっているので,個々の技術の真の価値を経営側に迅速かつ正確に伝えることは,実は非常に難しい.これがすごいんです,こうなんですと言っても,トップの人は感覚的に分からないわけですよね.

吉野:分からないでしょうね.

前田:そこの,ギャップ感を埋めるというのは,結構,大事かなと思っていたのです.

ちょっと,私ごとになるのですけれども,本会創立45周年のときに「50年後の情報科学技術をめざして」という記念論文の募集があって,それに応募して優秀賞をいただいたことがある[1]のですけれども,その中で,50年後までに実現しているべき重要な23の課題をまとめてみたことがあります.それを15年ほど経った今,見返してみると,こんなのは無理かなと思いながら書いていたのが,意外とできているというのが,自分で言ってびっくりしているみたいなところがある.

たとえば,日本人,1億人分の生体認証,顔認証が可能になるとか,これは今,ある意味ではできていますよね.ところが,それを書いた,2005年くらいのときは,それは無理だろうというような感じだった.それから,体積30立法センチメートル以下の汎用コンピュータということを言っていて,今,Raspberry Piとかで,普通に(笑),AIが動いてしまうわけですよ(笑).

現場の研究者がなぜ未来を予測できるのかと言えば,現場で日々やっている取り組みが100個あれば,1個ぐらいは本当に実現する.取り組みのないところには何も起こらないし,研究者は,取り組みの本質を,その価値も含めて一番正確に知っているはずだからです.そうすると,やはり未来を語れるのは現場の研究者しかないのではないかなという,感覚を持っていて,そこは大事かなという気はしますね.

吉野:そういう現場の動きにちゃんと反応できるかどうか,それが埋もれないようにするというのは大事ですね.サイエンスの世界のいろんな発見でも,見過ごしそうな些細な出来事をしつこく追っかけて突き止めたみたいな話は逸話としては残っていますね.

藤瀬:研究者ではなく,技術者の話になりますが,十数年前に,「つながる世界」を研究していて,新しい世界や考え方について講演したのですが,イメージ的で恐縮ですが,100人いたら,90名以上は,お前は何を言っているんだという感じで,残りの数名は感動しましたという感じでした.当時,アメリカも,ヨーロッパも,みんな同じことを考えていたのに,日本は遅れたというのが非常に悔しかったです.

そのときに感じたのは技術者の方は,ものすごくみんな自信家なのですね.プロフェッショナルという意識がすごく強くて,お前が言ったみたいなことは,それぞれの分野の観点でということだと思いますが,日本ではあり得ない,必要ないという感じで反応されてしまいました.

前田:ああ,それはあるかもしれませんね.

今の話を聞いて,思い出した事例で,音声認識の研究を,ずっとそばで見ていたのですが,ここ30~40年ぐらいで,3回ぐらい大きなジャンプアップがあって今の実用レベルまできている.たとえば,10年前,NTTの基礎研究所は,音声認識で,トップを走っていて,実用化もやっていたわけです.数少ない,NTTの成功例の1つではあるけれども,マーケットが大きく取れたかというと,そんなに収益に寄与しているわけではないのですね.

ブランドイメージとしては強くて,人も育った.しかし,現場の研究者は,守りに入ってしまうのですよね.この状況ではまだちょっと外に見せられないみたいな反応があるわけですよ.ああ,良い技術だね,お客さんに見せてほしいという話になっても,いやいや,まだまだそんなレベルではありませんみたいな断り方をしてしまうというケースがありました.

それから,NTTの場合,研究所は持株会社の直下にあって,事業会社も独自に研究開発の組織を持っています.当然,幹部同士で情報交換の場というものが定期的にあって,僕は基礎研究側の代表として,そのときの取り組み状況や,新しい技術について説明をするわけです.ある年,事業会社の研究開発の代表者から,基礎研究はとにかく尖がったことをやってくれればいいです,何でも自由にやってください,と言われたことがありました.

それで,現場に戻ってこういうコメントをもらったと言うと,ああ,基礎研究に理解のある人でよかったということで喜ぶ人もいるわけです.僕は,それはおかしいと思っていて,相手にそういうふうに言わせてしまっているというのはこちら側の失敗でもあるし,向こう側もそれではまずい.つまり事業の現場にいる人たちも,基礎研究に対して,これがほしいんだとちゃんと言えるだけの基礎技術に対する見識を持たなければいけないと思うのですよね.研究サイドも事業の現場のところで,この基礎研究の成果はこう使えば儲かるということをちゃんと言えないといけない.そこの,距離感を強く感じていました.

その辺のバランスの取り方が,優秀な基礎研究者,研究者に良い研究をさせていくという話と,事業会社向けにそれをどうこなして流していくかという話と,両方見ながらやっていく必要があるところにマネジメントの難しさを感じていましたね.

仮に事業にならなくても,10年,20年と,その研究を見守っていけるだけの力があれば,それこそいつかそれが花開くときが来るかもしれないので.論文を書いて,特許化して技術をちゃんとプールしておくということが大事だと思うのですよね.すぐその場では使えなくても,5年後,10年後,その周りの環境が整ったら使えるときがあるので,それをだれが見ているかという話だと思うのですよ.

藤瀬:イノベーションのための手法などがありますが,若い研究者と技術者が一緒に体験することをきっかけに,若い研究者も図2の「ありうる世界」へと視点が広がることが期待できると思いますが,他方で若手研究者は専門性を追求して論文を執筆し,今後の研究のためのポジションを獲得する必要がある立場でもあり,両立するのが難しいのが現状でとても残念です.

前田:研究者の価値観によるのだと思うのだけれども,ある論文が出てきたときに,そこで書かれていることの深さみたいなことを,問う場合がありますよね.確かに,深い論文というのは,いい論文で,立派な研究論文なのだけれども,一方で,アイディアとしては,言われてみれば,だれでも思い付きそうなものだけれども,すごい影響力を持った重要な論文というのもあって,本来は同等に評価されなければいけないはずですよね,なぜなら,だれも気が付いていなかったという点では同じわけだから.優秀な研究者というのは,深いものでないと評価しないタイプの人というのがわりと多いかもしれませんね.こういう価値観は,ある種,分野の壁に近いところがあるのだと思うのだけれども,両方の大切さということを言っていかなければいけない.まさにプラクティスの場というのはそうじゃないですか.たいして難しい技術でも何でもないけれども,アイディア1本で,実は問題がきれいに解けてしまうみたいなことはあるわけですから.

現場のプラクティスについて

前田:私も,電子情報通信学会でPRMU(パターン認識・メディア理解)研究専門委員会の委員を務めていたときに,少子高齢化をテーマに設定したときがあり,そのときに,東京大学の秋山弘子先生を招待講演者の1人としてお招きしました.いろいろお話しさせていただいて印象に残っているのは,秋山先生がフィールド研究的なものはアメリカでは論文にしやすいのだけれども,日本ではなかなか論文にならないんだよねということを仰っていました.フィールド的研究を扱う雑誌もなかなかない中で,デジタルプラクティスには,ぜひ頑張っていただきたいなと思っています.

吉野:ありがとうございます.

前田:ここ5年,ビッグデータの時代になって,何でも深層学習で解いてしまうみたいなことがあるじゃないですか.そうすると現場の感覚,知見から生まれるアイディアを主張してくことが難しくなっているという気がしています.なぜかと言うと,昔は社会実装して,問題解決するときに,それこそいろんなアイディアを組みながらやっていたのが,今は大量のデータを用意して深層学習を使えば,何か良い結果が出てしまったりして,いったいどこに新しいアイディアがあるんだろうかということになってしまう.それから,あれだけ多数の設定パラメータがあって,本当に最適化できているのかとか,だれかが追試をちゃんとできているのかとか,さらに研究としてのオリジナリティのよりどころをどこに置くのかなどの点が非常に難しくなっているというような気がします.

ただ,一方デジタルプラクティス的知見が成り立たないかと言ったら,そんなことはなくて,やはり現場を変え得る知見はあり得る.それには,2つあると思っていて,1つは現場を変え得るような強い要素技術が確立できているかということ,もう1つは現場感覚,現場でしか見えない問題意識なり,アイディアということもやはりあると思います.現場主義とよくいわれますけれども,現場の中で出てきた課題解決方法は,それが技術的に高度なものはないかもしれないけれども,現場の人にとっては大事なアイディアだったりするわけですね.そういうものを積極的に拾い上げることは重要であると思います.

吉野:はい,まさしくそのとおりで,デジタルプラクティスというのは10年ちょっと前に創刊したのですけれども,元々は,本会の会員数,特にその企業の会員の方がだんだん減ってきていたので,企業の会員向けの何か新しいサービスという観点で企画されたものです.大学だと新規性重視で,とにかく新しいことをやって論文を書くわけですけど,企業の実務の中ではなかなか新規性を追求することは難しい.現場で技術をどう活用するかという過程での創意工夫とか,社会実装におけるいろんな課題の解決とかを中心に知識を共有していただく場を作るという狙いでした.

前田:そうですね,電子情報通信学会のD情報・システムの論文誌でも,こういった社会実装系の枠とはあるのですけれども,査読にまわると,査読側は普通の論文誌の感覚で,アイディアの独創性,データの再現性,実験結果の考察とかを厳しく見てしまって,なかなかね,編集委員としてはたくさん通したいのだけれど,通せないという経験があります.

吉野:社会実装なので再現性があるかとか問われても,もう一回やることはできないですからね.

前田:そうそう.

吉野:それはしょうがないけれども,どういう前提条件でやったのか,その条件と結果との紐づけの論理が上手く組み立てられて,それがきちんと書かれていれば,似たような領域でやろうとする人にとって,ここは参考になるとか,ここは我々のケースと前提条件が違うからでは当てはまらないとか,そういう取捨選択をして再利用することはできるだろうと思います.

図1にも出ているハイプカーブでいうと,デジタルプラクティスが対象にする領域というのは,みんなの興味がいっぺん上がって,下がって,そこから再度上がって普及していく,右側のところになります.

一番左側の上っていくところというのは,通常の論文誌で,学会誌はハイプのトップのところ,みんなが,このテクノロジーは今後どうなるんだろうと注目している技術.そういう棲み分けなのですよということを,デジタルプラクティスは普通の論文誌とどう違うんですかと聞かれると,説明をしています.テクノロジーを実際に社会で使っていくためにはどういう工夫が必要かということは,それはそれで重要な視点であって,それを論文として評価するという立場です.

前田:実際,現場で起こっている問題というのは,最先端の技術が必ずしも必要ではなくて,枯れた技術のほうがむしろ有効で,十分なんだという話はありますね.

DX,発想力,教育

吉野:さきほど,DX(デジタルトランスフォーメーション)の話題が出ましたが,DXというのは,結局,情報技術のサプライヤ側の問題ではなくて,情報技術を使うユーザの課題だと思います.技術のサプライヤから見ると難しさが増えているけれどもチャンスなのかもしれない.

20世紀には情報技術に関してはITのサプライヤ側の方が情報量が多くて,ユーザ側はそれを受け取るという感じだったのですけれども,クライアントサーバからオープンになってくるとだんだん立場が変わってきて,技術そのものよりも技術の使いこなしが重要になってきた.DXになるとITそのものよりもITを活用してどういうふうに経営を改善するのか,企業を良くしていくのかが主眼になって,それは当然ユーザの方がよく知っている.ベンダ側もそこまで踏み込んで提案しなければいけないのですけれども,なかなか難しい.

そうなってくると,共創とか,コ・クリエーションということで,お客さんと一緒に課題を見つけ,その解決策を探しましょうといった形を取らざるを得ないのですよね.先ほどの,未来の話と同じで,ユーザのありたい会社と,技術を活用して実現可能なありうる会社,は違うので,そこのギャップを埋めていくのがDXなのではないかなというふうに最近考えていますけれども.そこはやはり,先ほど先生のおっしゃった,3つの壁が立ちはだかる(笑).

前田:そうそう,その意味では,ユーザとしての企業の側がDX教育の必要性を感じて,一生懸命やっているところが増えてきていますよね.大学が一番遅れているかもしれない(笑).

吉野:本会も,情報技術のベンダ側だけではなくて,ユーザ企業を取り込むような動きも必要かなと思っております.

それもあって,デジタルプラクティスの例で恐縮ですけれども,ベンダのユーザ会が行っている論文コンテストで優秀な論文を掲載させていただくという活動もやっています.DXの時代には,学会もユーザを巻き込んでいくことが必要だと思っています.

それと,革新的な,本当に根源的なテクノロジーをどうつなげていくかというのがこれからは求められるのかなと思っています.シーズとニーズ,両方見なければいけなくて,そこは難しいところですね.シーズがなくて,とてもできそうもないことというのは思い付けないという面もありますので(笑).

前田:そうですね(笑).

吉野:それを,思い付ける人はすごいと思うんですね,SF作家とか.

藤瀬: VR(Virtual Reality)の研究でも,まず発想から入って,必要なデバイスを探すアプローチは結構あります.

今のお話で,大学の一般教養レベルで発想力を養うというような試みはないでしょうか.

前田:そうですね,僕がデザインしている授業に,フィールドベーストラーニング(FBL)という授業があります.DMAT(Disaster Medial Assistance Team)で活動している方々の協力を得て,災害医療の現場でドローンを使って物資を運んだりとか,状況を情報収集したりというDMATの活動を,1年間の教育の中に取り込むということをしています.

よくあるおもちゃのドローンではなくて,10万円ほどするキットを買って,組み立てるところからやります.そうすると,半田付けも必要で,モータ,プロペラ,通信機器,センサなどのハードを触らないといけない.ドローンの運転操作訓練もすることで,飛行制御の仕組みや,ドローンの危険度も実体験できる.そこにカメラを積んで,画像解析などのAI技術を使ったソフトウェアも経験できる.いま,コロナで学生を派遣できないのだけれども,災害訓練現場における演習にも参加させる計画です.

こういった1つの授業でハードとソフトとフィールドの3つを学べる授業はいいのではないかなと思って取り組んでいます.

藤瀬:なるほど.

前田:やはり,授業は座学中心にならざるを得ないし,大学としても資金,人材に限界がありますが,普通の授業では接することができない異なる視点からの学びの場として大切にしたいと思っています.

そこでは,実際に救急医療の現場で働いているお医者さんとか,ドローンを開発している会社のエンジニアとか,飛行機やヘリコプタと遭遇したときのドローンの退避実験をしているNICTの研究者など,多彩な方々に講演をしてもらったりもしています.現実に必要とされている社会課題を解決するためには,実は,いろいろな分野の技術や知恵が必要だということを肌で感じ取ってもらえているかと思います.「プラクティス」というのはそういうことだと思うんですよね.

藤瀬:なるほど.

前田:それから,国全体の底上げを図るということが教育としてはとしては大事だと思うのですよね.優秀な学生を,インセンティブをつけて世界的な研究者に引き上げていく.それももちろん大事なのだけれども,一方で,情報技術に関する教育全体の底上げというか,国としてのレベルアップを図るということも非常に必要だと思います.

吉野:話は尽きないのですが,そろそろ時間となりました,未来を創っていくという観点で示唆に富むお話をいろいろ伺うことができました.今日はどうもありがとうございました.

藤瀬:本当にどうもありがとうございました.

前田:こちらこそありがとうございました.

参考文献

- 1)前田英作,南 泰浩,堂坂浩二:妖精・妖怪の復権─新しい「環境知能」像の提案─,情報処理,Vol.46, No.6, pp.624-640 (June 2006).

会員登録・お問い合わせはこちら

会員種別ごとに入会方法やサービスが異なりますので、該当する会員項目を参照してください。