急激な環境変化に対応する「DX時代のイノベーション創出プログラム」

―リコーグループのアクセラレータプログラムTRIBUS(トライバス)―

1.VUCA時代におけるDXの位置づけ

2018年,経済産業省はデジタルトランスフォーメーション(以下DX)を,「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し,データとデジタル技術を活用して,顧客や社会のニーズを基に,製品やサービス,ビジネスモデルを変革するとともに,業務そのものや,組織,プロセス,企業文化・風土を変革し,競争上の優位性を確立すること」と定義している[1].

国内リコーグループの取り組みである社内起業家,社外スタートアップ企業を対象とする統合型アクセラレータプログラム(以降,本プログラム)を通じて,統合型だからこそ得られる社内DX変革,対外顧客に対するDXソリューション提供の両方の可能性に触れながら,VUCA時代における新規事業創出の取り組みについて紹介する.

リコーはデジタルサービスの会社への転換を掲げており,お客様のDXの実現へ貢献することを目指している.本事例が読者にとって示唆のある内容であることを願う.

本稿の構成は以下のとおりである.まず第2章にてDX時代におけるイノベーション創出が求められている背景と,それを実現するための枠組みについて概観する.次に第3章にて筆者らが取り組んでいるイノベーション創出のためのプログラム「TRIBUS」について述べる.ここではプログラムの概要だけでなく,実際の運営体制や行った施策,利用しているツールなど具体事例も含めて説明する.第4章では本プログラムを通じて社内外においてどのような変化が現れたかを,そして第5章では今後に向けた課題について述べる.最後に第6章にて本稿をまとめる.

なお本稿で言及する内容に関しては,執筆時点で過去の情報(第1期2019年度,第2期2020年度)について言及するものとする.

2.環境変化によるイノベーション創出プログラムの必要性の増大

2.1 DXの背景とインパクト

日本におけるDXという言葉が浸透するきっかけとなったのは,経済産業省が2018年に発行した「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」」と言われている[2].レガシー化したシステムを維持し続ける企業は,そのシステムの維持費用が足かせとなり,適切なIT投資に資金・人材を振り向けることが困難になる.DXを推進する企業は,自身が持つデータや公開データなどを組み合わせ,既存ビジネスの変革や新たなビジネスの創出を目指している.このDXに必須となる人工知能(以下AI)とIoT,クラウドサービスの活用について,世界の時価総額ランキングを照らし合わせてみるとその重要性が顕著に見えてくる.平成元年(1989年)に世界の時価総額ランキングではトップ10社のうち,7社が日本企業であった.これが令和元年(2019年)には,1社も存在していない.現在のトップ10の大部分は米国や中国のIT企業である.これらの企業は,データやデジタル技術を活用してビジネスモデルの変革を進めており,グローバルで強い影響力を持つプラットフォーマーとなっている.

経済産業省が推進する「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)2020」の評価委員長を務める伊藤邦雄氏は,DX銘柄2020の基調講演にて,「かつての成功体験が邪魔になってしまった」と日本の現状を説明した[3].続けて,「品質の精度を高めるモノづくりや顧客への丁寧な手作りサービスに集中してしまったことがDXへの着手に遅れた」,「DXが遅れればまさに淘汰されてしまいますし,DXが進展すれば,逆に企業が取り得る戦略的な選択肢が広がっていく」とDXの重要性をうたっている.

2.2 変化へ対応するための新規ビジネス創造のアプローチ

このような変化の中で,どのようにDXを実行していくのか.日本企業における傾向として,AIやクラウドサービスを得意とする人材の獲得が活発化してきている.たとえば,IT企業だけでなく,非IT企業においても,「デジタル人材職」の新卒採用枠を設けたり,技術面での能力に応じて給与が決まる仕組みを導入したりする動きが出てきている.特に非IT企業の多い日本では自社開発に特化した社内システムや高品質主義を前提とした開発プロセスといった面も障害になり得る.ほかにも,社内のDX育成に関する取り組みも日々メディアで取り沙汰されている.企業だけでなく,自民党デジタル社会推進本部でも2021年5月に「2025年度までに175万人のデータサイエンティストやエンジニアの育成の必要が必要だ」と指摘し,近く政府に教育支援の提言をする予定としている[4].しかしながら,技術人材の育成だけでは,新たなビジネスを創出することはできない.新たなビジネスのアイディアを出し,変革を推進する人材も必要となる.その推進方法は企業の人数規模や業種,組織文化によって異なる.ここでは,DXの1つの手段として新規ビジネス創造にスポットを当て,そのアプローチについて新規ビジネス創造を担う「挑戦チームとその獲得方法」と,その運営を担う「推進部署」の2つの視点で整理する.

2.2.1 挑戦チームとその獲得方法

新たなビジネス創造に挑戦するチームとして,大きく「自社のみで行う」場合と,「社外と連携して行う」場合の2つに分類できる.「自社のみで行う」場合は,社内の文化を理解し合えた人間関係ができており,提案内容を具現化していく上でのコミュニケーションは容易となる.結果として,将来的な事業シナジーが生まれると期待できる.しかし,同じ組織からのアイディアでは,先入観や思考の偏りが懸念される.「社外と連携して行う」場合は,自社が認識していない強みを生かしたアイディアの獲得が期待できる.一方で,自社の取り組みや方向性を伝える努力や,企業文化の違いを理解し合うことに時間が掛かることが懸念される.

次に,アイディアの収集方法も2つに分類ができる.アイディアを「公募」で集める方法と,特定の人材や企業に「スカウティング」する方法だ.「公募」のメリットとデメリットは先に記述したビジネス創造に挑戦するチーム分類の「社外と連携して行う」場合と類似する.また,「スカウティング」する方法のメリットとデメリットも同様に「自社のみで行う」場合と類似する.これらに対するアプローチとして,スタートアップ企業などと連携したアクセラレータプログラムやCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)を通じた取り組み,大企業同士の協業をベースとしたオープンイノベーションの取り組みが盛んに行われている(表1).

![新規事業への最適参入スキーム[5] 経済産業省著p.54の図より転載](../48/S1204-S03/image/hyo01.png)

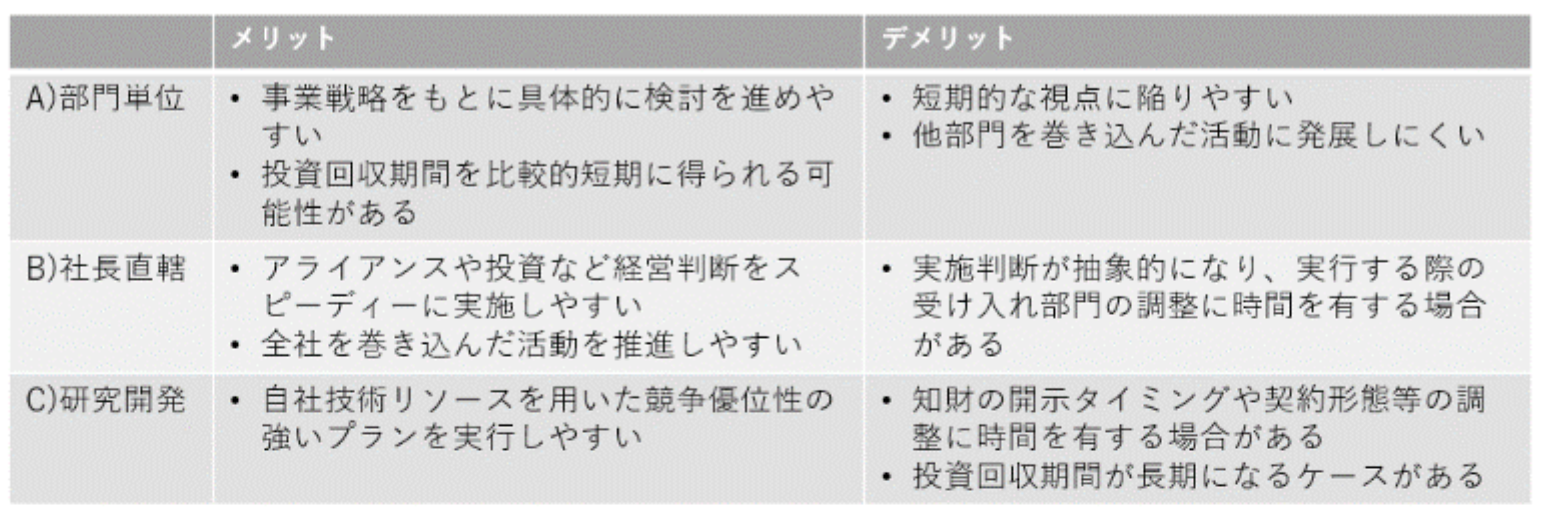

2.2.2 推進部署

従来の組織構造の中で新規ビジネス創造を含めたDXを推進する場合,既存組織の各事業部門や新規事業部門が主導するケース,経営企画部門を含む社長直轄組織による本社が主導するケース,研究開発本部が主導するケースの3つに分類することができる.施策の目的や領域,実施期間により,それぞれメリットとデメリットが存在する(表2).DXを推進する企業では,これらのメリットを組み合わせたDX推進組織を作る動きも出てきている.

3.統合型アクセラレータプログラムTRIBUS

本章では我々が運営しているプログラムの具体的な内容について「プログラム全体構造」を踏まえた上で,「発足背景」「運営体制」「フィロソフィー」「工夫した施策」「コミュニケーションツール」を述べていく.

3.1 プログラム全体構造

本節ではプログラムの全体的な構造について述べていく.

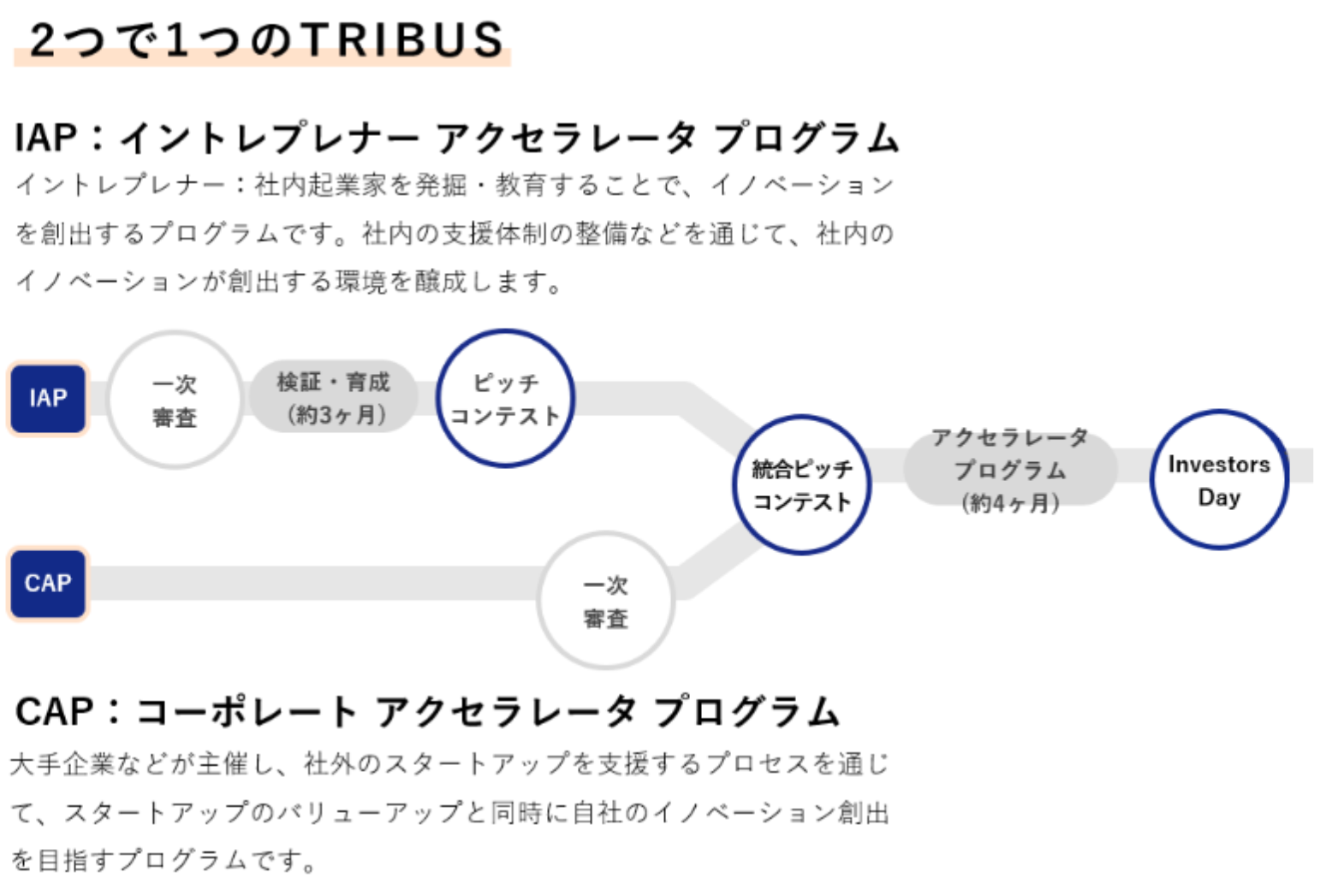

3.1.1 エコシステムの醸成を目指した統合型プログラム

本プログラムは社内起業家とスタートアップ企業双方を対象とし同時に参加する統合型のプログラム構造をとる.プログラムの途中に行われるピッチコンテストも同じ舞台で行われる.社内参加者,社外参加者がお互いが刺激し合うことで成長を加速させること,そして将来的な事業創造のエコシステムの醸成を狙いとしている(図1).

社内起業家チームには,活動期間に検証資金と工数が付与される.工数は,書類/面談による1次審査後の検証・育成期間は業務時間のうち最大20%,ピッチコンテスト後に行われる事業立ち上げを準備を加速させるアクセラレータプログラム期間は最大100%とプログラムの進度で変動する.スタートアップ企業には,リコーグループの経営資源,従業員の知識/人的資源等のアセットを提供する.

3.1.2 柔軟性のある単年度プログラム

アクセラレータプログラムは,通年実施しているものから年度単位で実施するものまでさまざまであるが,本プログラムでは,年度単位で実施をしている.年度単位プログラムの場合は,期中でのプログラム変更の柔軟性が課題となるが,本プログラムでは期間中に現場で得られる一次情報をもとに, 体制を柔軟に修正できる運用にすることで課題をカバーしている.

3.1.3 外部の目を取り入れたスピード感のある審査

自社での判断軸に偏らず外部の視点・知見を入れることを目的として,コンテストの審査員には社内役員だけでなく,社外のベンチャーキャピタリストが担当する.

アクセラレータプログラムに進む社内外チームを決める審査は,大企業の新規ビジネス判断の場で通常行われる数十ページに及ぶ詳細な資料を用いた幾重の長時間のプレゼンテーションではなく,スタートアップ企業が投資家への事業提案を行う際のピッチと呼ばれる数分間(我々のプログラムでは4分15秒)のプレゼンテーションの手法を採用し,既存事業領域を超えた領域に対してスピード感を持った判断を行うことを目指している.

さらに社内起業家に関してはプログラムの最後に事業化に進むチームを決める審査を行う.この場では「事業を任せられるか」を判断の主軸に置き,事前に審査員に配布する事業計画書/資金繰り計画,当日のピッチのみで判断を行う.事前配布資料があるとはいえ,通常の大企業ビジネス判断フローに対して大幅にスピード感を持った仕組みである.

3.1.4 多様な参加者属性

本プログラムでは,挑戦する文化の醸成を目的とし,社員に対して事業提案者以外に多様な参加者属性を用意してる.

- ① 挑戦者(リーダー):自ら手を挙げてチームリーダとして新たな事業テーマを起こしていく.

- ② 挑戦者(メンバー):挑戦者と一体となり,テーマの実現に向けて邁進する.役割の比重は非常に大きく,実行フェーズにおけるメンバの巻き込まれ力はチームの総合力となる.

- ③ カタリスト:20%までの業務工数を上限としてスタートアップと二人三脚でチームとなり,リコーグループのリソースをどのように使い倒せるかを検討,調整する役割を持つ.スタートアップのルールやスピード感で動くことを求められる.

- ④ サポーターズ(300名以上):挑戦者を自らの得意なスキルセットを用い,20%までの業務工数を上限として自主的に応援するメンバである.

- ⑤ コミュニティメンバー(1,200名以上):過去のイベント参加者,サポーターズ,挑戦者などの交流の場となっているMicrosoft Teamsコミュニティ(以下本プログラムコミュニティ)の参加者.アンケートを依頼すると1週間ほどで100件前後は集まるなど支援に前向きなメンバが集まっている.新入社員から,役員までさまざまな社員が登録.

3.2 発足背景

本節では,リコーおよびリコーグループを取り巻く環境を含め,プログラムの発足につながったポイントを述べる.

3.2.1 経営視点と研究開発視点の合致

リコーでは,ニューノーマル時代に新たな提供価値の実現を目指すため,事業変革および事業創造が必要であるという議論が経営視点でなされていた.一方,研究開発組織においても,保有技術のサービス化の手段として,スタートアップ企業との事業連携を模索していた.この経営と研究開発の課題認識と活動の方向性の合致が,リコーグループ全体を対象とした活動として本プログラムが発足するきっかけとなった.

3.2.2 創業の精神の下での社員の共感

グループ企業を対象とする大規模プログラムを発足する際には,関連区の巻き込み方が重要となる.関連区への協力を得る方法として,創業の精神に立ち返るアプローチを行った.

リコーグループの創業者である市村清は「事業というものは,儲けようとすればおのずと限界がある.けれども,道に即してやれば,自然に儲かるものであって,その利益は無限大だ」という経営哲学のもと,社会のニーズに耳を傾け,さまざまな事業を経営してきた.

また,リコーグループは創業の精神として「人を愛し,国を愛し,勤めを愛す」という三愛精神を掲げており,自社という箱にとらわれることなく,社会への価値提供を行うという視点を全社員がDNAとして持っている.

そのような創業の精神および創業者の経営哲学からすれば,社会へ価値提供をする上で事業は必ずしも社内から生み出さなくてはならないということではなく,社外であっても,社内であっても,本当に世の中から必要とされているものをリコーグループとして生み出し,支援していこうという考えが当然に思われる.この考えが「統合型アクセラレータプログラム」というユニークな運用に対して,社内関連者からの合意形成および共感を得る上で重要な役割を果たした.

本プログラムを運営する際にも,この創業の精神を現代の環境に照らし合わせて制度変革をしながら推進していくこととなる.

3.2.3 挑戦を求める社員の声による後押し

本プログラム発足の1年前,(株)リコーの変革推進を経営企画部門が主体となり検討し,社員の声を経営に反映するという目的で,一般社員と役員による意見交換会を実施した.この取り組みの集計結果として,社員から「挑戦する場がない」「過去の前例や既存商品プロセスにとらわれてしまう」という声が複数上がっており,この声に応えるということが本プログラムを発足させる強力な後押しとなった.

本プログラムは,社員の声に応えるプログラムでもあるという側面を持つ.このことは,創業の精神だけではなく,合理的に今なぜこのプログラムに投資をするのか,という点に関する各経営層からの合意形成を行う上で重要な役割を果たした.

このような経営層の合意形成を得られたことが,全社のそれぞれの部門の活動が有機的につながった背景の1つである.

3.2.4 社内副業制度と自律型人材の推奨

新規事業創出プログラムを初めて発足する際は,制度設計が完了する前にプログラムが走るケースが往々にしてある.しかしながら,挑戦をあおるだけでなく,挑戦する人々の目線になり,自ら手を上げて挑戦する社員の不安を少しでも和らげることはきわめて重要である.

本プログラムを意識して始まったものではないが,タイミングを同じくして,2019年度から(株)リコーでは希望者が社内の他部門業務を最大20%の工数まで実施できる社内副業制度を発足させている.本プログラムでは,この社内副業制度を活用することで挑戦する社員の心理的ハードルを下げると同時に,挑戦する社員を輩出する部門との調整のハードルも下げることにつながった.

また,リコーグループは2019年度から自律型人材を推奨していく制度に変革をしている最中である.経営層からこのようなメッセージを内外に発信することもまた,挑戦する社員を後押しし,心理的な安全を確保することに一役買っている.

自律型人材の定義についてここでは詳細を語らないが,変革を推進していく上では,今までのルールや通説に則って業務を遂行するのみではなく,自ら主体的かつ能動的に行動していくことが個人として求められる.

このような全社の動向も受けながら,本プログラムは特に新規事業創出という観点における自律型,すなわち自ら主体的かつ能動的に行動をしていく人物の挑戦の場であり,そういった人物に変わっていく場であるための設計をしている.

(株)リコーでは職務として新規事業を創出することを専門とする組織が存在しているが,このような背景情報を踏まえて,個人の内発的な動機を重視した制度設計として新規事業創出専門部門とは異なるフィロソフィーで設計運用がなされている.

3.3 運営体制

本節では,本プログラムにおける運営体制について記述する.

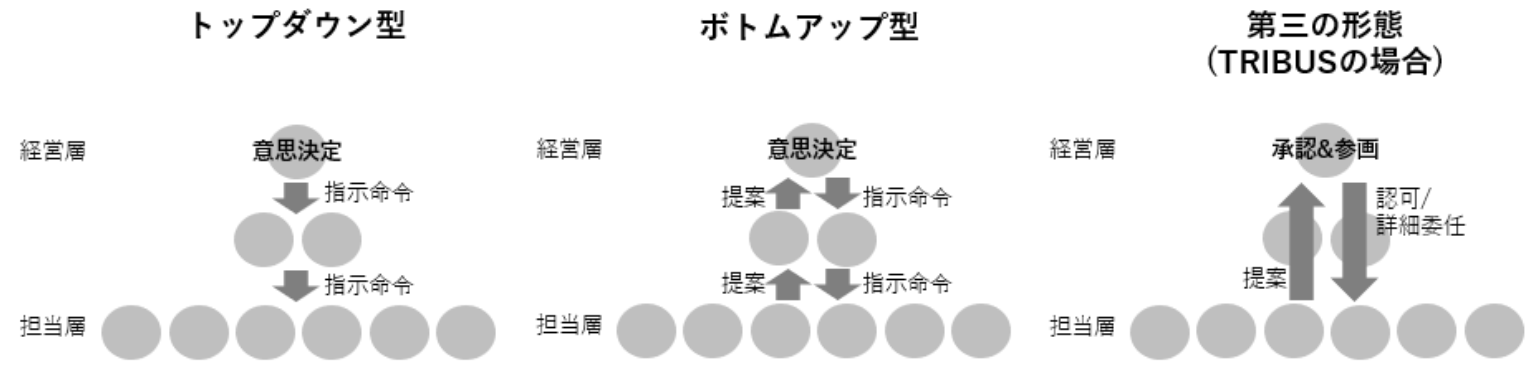

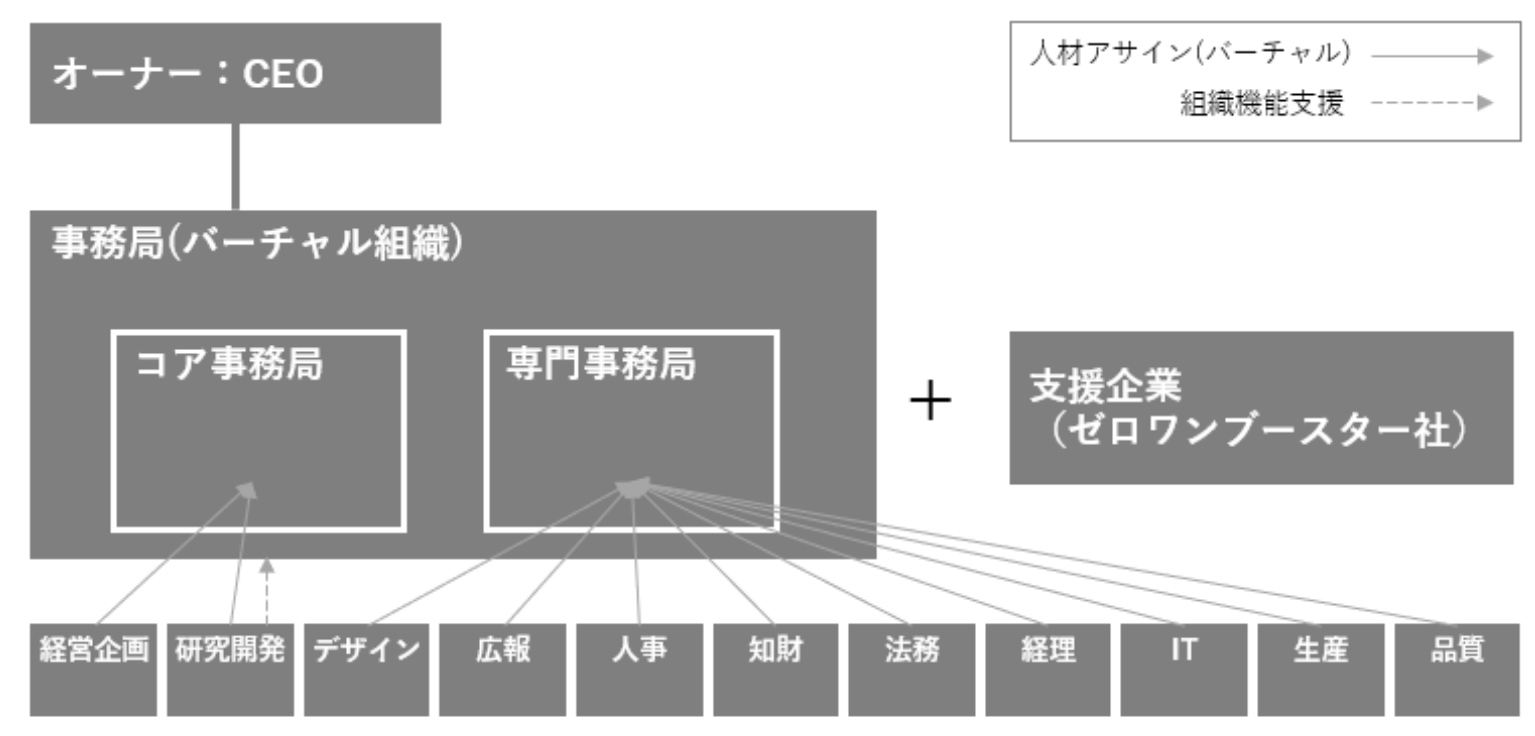

3.3.1 本プログラム運営全体像

新たな価値創造をする目的を意識して,ルールに縛られず,柔軟に現場で即時に判断できる体制設計を目指した,経営トップがオーナとなることで,プログラム全体を支援しながら,1次情報を最も早く直接受ける自律的に行動する現場担当チームに大幅に実運用を任せるという,トップダウンとボトムアップ双方の利点を活用したアプローチをとっている.

- オーナー(社内)

各ピッチコンテストでの審査員を務めると同時に,プログラムの全体を支えながら,プログラム推進にかかわる意思決定を事務局に任せる役割を持つ.本プログラムでは社長執行役員・CEOがこれにあたる. - コア事務局(社内)

主にプログラム全体にかかわる事柄の検討および実行を担う5~6名のチーム.それぞれがプログラム参加中の1~4のチーム・企業を担当する体制とし,全体の活動を俯瞰する役割を持つ. - 専門事務局(社内)

主にバックオフィスと呼ばれる法務,人事,知財,広報,デザイン,生産,品質,経理,IT等,専門的な領域において,プログラム全体とプログラム参加中の各チーム・企業の案件を適宜対応する役割を持つ. - アクセラレータープログラム運営支援企業(社外)

主にプログラム設計,プログラム参加中チーム・企業への支援コンテンツ提供およびメンタリングを実施する役割を持つ.本プログラムではゼロワンブースター社がこれにあたる.

3.3.2 バーチャル組織による運営

運営は組織体制図には表記されないバーチャル組織として行う.バーチャル組織による運営の利点として,上下関係や報告等のパワーバランスがないフラットな状態で推進ができることが挙げられる.また,アイディアを形にするファブスペースを立ち上げた人物や,新規事業立ち上げの部署に在籍していた人物が本プログラムを推進するコア事務局の一員として請け負っている.彼らのような経験が,社内起業家やスタートアップが挑戦しやすい環境提供を目指す運営で必要であるが,このような人材の登用もバーチャル組織であることで容易となる.

一方で,バーチャル組織であるが故,組織運営上必要な業務についてのフォローが不十分であるというデメリットが挙げられる.この点については,研究開発部門など他部門のリソースを活用することで補っている.

3.3.3 バックオフィスを支援する専門事務局

新規事業推進時の課題の1つとして,法務,人事,知財,広報,デザイン,生産,品質,経理,IT等のバックオフィス部門との連携が挙げられる.バックオフィス部門は,現状に則したルールを設定し,管理することが活動の1つとなる.

しかしながら,既存のルールにとらわれずに事業創造を進めていくプログラムとは考え方が異なる.そのため,新しいやり方を検討する際にルールによって阻まれてしまうことがある.この点において,本プログラムではバックオフィス部門を事務局メンバとして参画してもらうアプローチをとっている.コア事務局と専門事務局の間で事前に予想される課題について議論をしておくことで,前例にとらわれることのない運用をバックオフィス部門合意のもと推進することが可能となっている.

これは,本プログラムのための特別ルールを作る訳ではなく,バックオフィス部門が新たな考え方を持つことに繋がり,結果として,全社の風土を変革することに繋がる.

3.4 プログラムのフィロソフィー

本節では本プログラムを構成する根底となる思想について述べる.

3.4.1 事業創造のための挑戦の場

本プログラムは事業創造のための挑戦の場と定義している.一般的に国内大企業の新規事業提案の目標値は売上げとして数百から数千億円とされ,リコーでも従来は同様の認識があった.しかし,新たな事業を生み出し非連続な成長を目指す際には規模を条件として事業アイディアを規定することは発想や挑戦の足かせになるリスクがあり,本プログラムでは企画時の机上の事業規模ではなく行動を伴った挑戦の中で仮説検証を繰り返しながら社会への実装を模索し続けていくことを重視している.そのため,挑戦するチームに意思決定権を委ねる運用とし,プログラム開始時には社長から「ビジネス規模を最初からは求めない」というメッセージを全社へ発信し,共通認識を全社員に共有している.

3.4.2 失敗を許容する考え方

挑戦することに重きを置く場合,失敗を許容するという体制が同時に必要になる.本プログラムでは社内外審査員による審査結果は採択・非採択と活動の中で表現をしているが,非採択はその時点の事業創造活動の状態であり,事業アイディアの否定ではないと定義している.プログラムでの審査による判断で歩みを止めず,気づきを得て,状態を進めることで1年目非採択のチームが事業プランをブラッシュアップし2年目に採択される事例が出てきている.

3.4.3 誰でも参加可能なプログラム

3.1.4項で示したとおり,本プログラムでは一部の社員が限られた固定された形で参加するのではなく,社員それぞれのライフステージやモチベージョンに合わせて参加できることを心掛けている.非連続な新規事業を生み出すという取り組みにおける優秀さは,必ずしも既存事業の優秀さとは異なる場合がある.加えて,挑戦する上ではさまざまな人からの支援や協力・理解が必要である.この制度設計により,人によって役割が固定するのではなく,事業プランによって役割を変化させ参加する社員の多様なかかわりが生まれている.あるテーマにはリーダとして参画し,あるテーマにはサポータとして参画する等のかかわり方のバリエーションが多く生まれている.アクセラレータプログラムのような制度を通じ,社内に眠っている新たな才能の発掘に寄与することができるのである.

3.5 施策

本節ではプログラムを推進する上で工夫した施策についていくつか具体的に紹介する.

3.5.1 専用ブランド

ブランドとは顧客と企業の共通の認識であり,リコーにおいてそれは信頼・品質・安心・満足を提供し続けることである[6].しかしながら,本プログラムで採択された新規事業の思想とは異なることもある.よって,リコーというブランド名称だけを前面に出していくのではなく,本プログラムには新たに「TRIBUS」という名称をつけた.本プログラム名称は2年目から使用し始めたものでありながら,本プログラムにかかわる挑戦者,サポーターを含め,新しい取り組みに一歩踏み出すことの象徴的なブランドとなっている.

3.5.2 専用Webサイト

本プログラムでは社外の方にも活動に関する情報を公開することを第1目標に,専用Webサイト[7]を立ち上げている.このサイトの扉ページではブランドのメッセージを端的に伝えるため,キービジュアルと呼ばれるコンセプト画像を配置している(図4).

掲載記事では,真っ先に注目されがちな挑戦するリーダだけでなく,プログラムにかかわるメンバの等身大の姿や縁の下の力持ちとして活動する専門事務局,非採択となった社内起業家チームについて取り上げた.「人」を中心としたサイト記事を通して,リコーグループが一体感を持って新規事業の創出に取り組む姿を見せ,新たに挑戦したい人の心理的ハードルを下げることも狙いとした.

社外のスタートアップ向けのプログラム参加募集ページも,サイト上に配置している.日頃記事を見ている方への募集の認知度向上を狙いとしている.1年目の募集の際には,掲載記事を含む専用Webサイトができておらず,募集のみを目的としたWebサイトで公開したが,専用Webサイト内に募集ページを構築後は,前年度比150%増の応募数を獲得した.

3.5.3 サポーターズ,コミュニティ制度

3.1.4項で示したサポーターズ,コミュニティについて詳細を記す.大企業では真っ先に挑戦に手を挙げるもの,手を挙げることを不得手とするもの,さまざまなタイプの社員が混在する.どちらかといえば,目標値に向かって実直に行動することを得意とする社員が多い中で,不確実な新規事業開発に喜んで進んでいく挑戦者は珍しい分類に入る.

本プログラムでは自らすぐに挑戦者になるか迷っているメンバに対し,挑戦者を応援するという気持ちを個々人の持つスキルセットとともに登録するサポーターズ制度を設けている.挑戦者はサポーターズリストに記載のスキルセットを参考に,活動に必要な支援をサポーターズに依頼をすることができる.

サポーターズより緩やかなかかわりとしてMicrosoft Teams上にコミュニティを立ち上げている.挑戦者のチームメンバ集めや,各人の持つ知識共有だけでなく,コミュニティメンバに向けたアンケートなどさまざまな活動に活用されている.コミュニティメンバに対しては有機的で自発的な相互コミュニケーションの醸成を目指し,コミュニティ参加者の投稿に対して最初のコメントは事務局からは行わないなど,コミュニティの主体が事務局メンバにならないこと意識した運営を行っている.一方コミュニティに投げかけられるトピックスに関し,専門知識を持っているメンバに対しては事務局から積極的に働きかけ,コミュニティの中の会話の活性化を促している.このコミュニティでのやりとりは本プログラムへの応募テーマに関するトピックだけでなく,ほかの自発的な活動に関するトピックも増えていき,本コミュニティが全社における変革の土台の1つとなっている.

3.5.4 社内イベント

社内起業が当たり前に行われていない企業において,挑戦者にとって目指すべきロールモデルがないことが課題となっている.事業創造のイメージを喚起させ,事業創造へのハードルを下げることを目的として,事業を起こすということがどのようなことなのか,企業に勤めたのちに事業を起こした起業家をゲストに招いてトークイベントを開催している.

このようなトークイベントのもう1つの目的として.横のつながりを醸成するというものがある.自分自身が興味が湧くテーマのイベントに参加し,同じように集まってくる参加者同士の交流を重ねることで,無理なく目指す方向性を同じくするメンバと出会える確率を上げることができるのである.このような仕掛けにより,緩やかな関係性と変革への土台を全体に対して築いていくことも,事業創出として重要である[8].

3.6 コミュニケーションツール

アクセラレータプログラムの短い活動期間において,コミュニケーションをより円滑に行う必要性がある.本節ではプログラムを通じて使用したコミュニケーションツールによる効果について記載する.

3.6.1 多数×多数コミュニケーションの有用性

本プログラムでは,コミュニケーション手段としてチャットツールであるMicrosoft Teams,Slackを主に使用している.2つのツールの使い分けは,社内メンバでのコミュニケーションは全社で導入されているMicrosoft 365を活用する形でMicrosoft Teams,社外が含まれるコミュニケーションについてはSlackを活用するという形で運用している.これらのツールを使用する利点としては,(A)即時性(B)可視化(C)偶発性の誘発が挙げられる.

(A)即時性

チャットツールではメールのように形式的なあいさつ等を省きながら会話のようなコミュニケーションを実現できる.一方で,チーム間コミュニケーションにおいて複数の人間が必ずしも同じ時間帯で情報を即時に共有できるわけではない.

(B)可視化

チャットツールを用いると,常に履歴が残っていくため,議論に参加できなかった人でも,後から履歴を追って議論に参加することができる.メールでは都度情報が分断され,前後の文脈が読みづらくなってしまうこともあるが,チャットでは分断を抑えることができる.

(C)偶発性の誘発

本プログラムでは各コア事務局がプログラム参加チームやスタートアップ企業とのやりとりを行っているが,常時コミュニケーションを把握できているわけではない.そこで,チャットの履歴をさかのぼることで,社内の関連事業部門や社外顧客との橋渡しを適宜行っている.これは,多様な人間を同じ会話に入れられることを示唆しており,多様性を活用した偶発的な会話を誘発させる.

3.6.2 チャットツールの浸透

上記を基本ツールとしたことで,今まで活用をできていなかった社員の中でもチャットツールの利用が広がり,業務中でも活用するケースが多く出てきている.また,一方の社員がチャットツールを使用すると,受け取り側の社員もチャットツールを使用する機会を得るため,チャットによるコミュニケーションが徐々にだが深まり広がっていく.このことは社内におけるMicrosoft 365分析結果からも明らかになっている.本プログラムに参加している社員のチャット利用およびチャットツールに対するリテラシーの高さは社内平均よりも高い.全社におけるチャットツール活用を広げている活動の1つとなっている.

4.企業文化・風土変革のDX

「1.VUCA時代におけるDXの位置づけ」で記載した通り,経済産業省が2018年に発表したDXの定義には,企業文化・風土の変化についての記述がある.この章では本プログラムを通じて見えてきた変化について記述することで,企業文化・風土変革のDXについて触れていく.

4.1 バックオフィス部門の変化

前述のとおり,本プログラムでは専門事務局としてバックオフィス部門を巻き込む形で設計して運用してきた.このことは,アサインされたバックオフィス担当者にとってはきわめてチャレンジングな取り組みとなったが,逆にバックオフィス分野における挑戦の場としても機能した.バックオフィス部門がそもそも課題としては認識していながらも,既存の利害関係やルール・運用変更による影響の大きさから実行が難しかった施策を本プログラムでトライできるという,実験的な場所として活用されている.このことは,既存業務におけるバックオフィス部門の在り方や対応の方針にも新しい知見を提供することとなり,実際に新しい取り組みや新しいテクノロジーに当事者として触れることで緩やかではあるが,全社に変革の兆しを生んでいる.

具体的な一例として,このようなプロジェクトで特に議論となりがちな知財面について少し触れる.本プログラムでは基本的なスタンスとして,参加チームの成長促進をする上でどういった知財体制が望ましいかという観点で対応を検討した.また過去の事例が適用できない案件があることを想定し,知財の取得から契約について,知財部門と法務部門が適宜スピーディーに連携することで,知財関連に関して全方位をカバーする体制を準備した.社外から参画するスタートアップ企業との契約についても,スタートアップ企業の成長を促進できるような規定としている.

4.2 最先端のデジタルツールに当事者としてかかわる

本プログラムでのスタートアップ企業への支援ではスタートアップ企業の属性やステージによって求められる内容も異なるが,1つのステップとしてリコーグループでの社内実践を通じた検証を行うケースが少なくない.

アクセラレータプログラムで採択させていただくスタートアップ企業の商材は,基本的にはまだ市場に普及する前の商材であることが多く,リコーグループとしても使用したことがない物が多い.そのような商材を実際に社内で活用することは,新しい社内DX化および共創を通じた第三者向け商材化の可能性という両面を広げることにつながる.また,スタートアップ企業にとっては,大企業におけるニーズの可視化や業種業務向けソリューション展開の検討,想定ユーザからのフィードバック等を得る重要な機会にもなっている.

通常の業務プロセスでは,新しい商材を社内で導入する際にはセキュリティーチェックや予算,その企業を選定した合理的な理由等を決裁者に求められる可能性があり,検討から仮導入までの時間や工数が多くかかってしまう.一方で,このようなアクセラレータプログラムは期間が限定された活動であり,役員も入って採択した企業の商材であるという特性を持つため,リコーグループにおける多様な組織が前向きにかつ早期にテスト導入を受け入れる可能性を高める.

新しいDX商材に当事者としてかかわっていくことは,DX化という社会の流れにおいてきわめて重要な側面であり,自らが導入部門となることで既存システムの課題などに気づくきっかけともなる.

ここでは,具体的に2020年度の本プログラムにおけるアクセラレータ期間中に行われたスタートアップ企業商材のテスト導入事例を3つ紹介する.

A)(株)Synamon(https://synamon.jp/)

VRを展開しているスタートアップ企業であるが,リコーグループで運営しているコワーキングスペースである海老名のリコーフューチャーハウスをバーチャル空間で再現する取り組みを共同で行った.リコーとしては,VRを導入する際の手順や要件を把握することにつながり,Synamon社としてはコワーキングスペースでの導入事例を1つ作ると同時に,大企業における決裁フローおよび導入にかかる工数,提案骨子を明らかにすることにつながった.

B)KBE(株)(https://app.researchr.work/)

KBE社はチャットコミュニケーションツールであるMicrosoft Teams/Slackに対応したAI(人工知能)を用いた人事管理システムresearcHR(リサーチャー)というサービスを展開する東工大発ベンチャーである.本プログラムのアクセラレータプログラム期間中に(株)リコーの3部門でのトライアル導入を実施.有用性について触れることで,活用方法のアイディアが広がり,人事システムやタスク管理アプリとの連携に向けても協議を継続している.

C)(株)Studio Ousia(https://www.ousia.jp/ja/)

Studio Ousia社は,学習済みモデルを利用することで,導入企業側でデータを用意することなく文章の意味を理解できるAI(人工知能)モデル「Soseki」を展開する企業である.本プログラムのアクセラレータプログラム期間中では(株)リコー内の企業内検索のアップデートとして,リコーから内部データを開示し,「Soseki」の有用性を双方で確認.結果としてITヘルプデスクでの問合せ対応と営業資料(テンプレート)の検索,作成という2つのシーンでの有用性が明確になり,協業を含め継続検討をしている.

4.3 オンラインツールによる多様性と主体性の拡大

2020年度プログラムはCOVID-19の影響からすべてオンラインによる運営としたが,このことは参加社員の多様性を増大させる効果があった.具体的には,沖縄事業所に勤務するリコージャパン(株)の社員や,関西圏に拠点を置くスタートアップ企業の参加などである.多様性が増加することは,運営企業視点では,全社におけるDX推進に向けた文化変革の可能性を高める利点があり,参加するスタートアップ企業の視点では,共創可能性の広がりと合わせて,物理的な制約なくさまざまな企業のプログラムにリーチできるという利点がある.

4.4 企業間連携によるDX推進可能性の強化

DXを推進する上で,自社のみで行うのではなく,他社と連携して進めることがより高度なDXに繋がる可能性を高める.

本プログラムでは,スタートアップおよび社内起業家にとって好ましいリソースや文化はリコーグループだけで提供できるものではない,という考えから企業間連携についても意識して推進をしてきた.

2021年6月現在においては,Microsoft社およびKDDI社とスタートアップ支援の文脈で連携をしており,社内起業家向けのワークショップでは多様な企業と合同でのワークショップを実施している.

前述したKBE社は,このプログラム連携を通じてMicrosoft社の支援を受け,アクセラレータプログラム期間中にMicrosoft Teams版のサービスをリリースさせている.このようなことは,1社のみでは実現できず,異なるアセットを持つ企業同士が有機的に連携することで実現される.

また他社の取り組み,他社社員の考え方や文化に触れることは,新たな気づきとモチベーションを参加者が得ることに繋がる.実際に挑戦チーム募集期間中や社内イベントとして,自社だけではリーチできないような課題について,企業間連携を通じて社会課題を理解し,ソリューションを検討するような事例も生まれている.

事例:コペルニク社(https://kopernik.info/jp)連携

環境汚染やすべてクリーンなエネルギーへのアクセスなど,社会課題に直面する人々の現場を360度カメラであるRICOH THETAで撮影し,現場の状況を360度映像で理解できるコンテンツを制作.通常のカメラで撮影した画像では伝えきれない現場の状況を360度映像で記録し,課題への理解を深めることでソリューションを具体化していくワークショップを実施した.これらの360度映像コンテンツは,コペルニクが構築するVR for SDGsプラットホームに掲載し,コペルニクが連携する企業のリサーチ活動や,大学などの教育現場でも活用されている.

4.5 オンラインツール活用による気付き

オンラインツールを活用したことで,社員の変化や活動を後からデータとして振り返り分析できるような体制が構築された.このことから得られた示唆をここで共有する.

- 新しいことを進める上ではフォロワーシップが重要である.リーダシップだけではなく,より多くの人や組織を巻き込めるか,また巻き込まれる人材がどれだけいるかという点が,事業化に向けた活動を前進させているチームの特徴の1つである.

- オンラインツールを活用することは,時間にとらわれずに運営事務局が各チームのコミュニケーション内容にリーチすることを可能とし,報告などを参加チーム・企業から求める必要を大幅に低減させることにつながった.このことは,事業創造に本当に必要な活動に注力できる環境を奪わないという意味で重要であった.

- オンラインツール活用を通じた運営事務局による参加チーム・企業のコミュニケーションへのリーチは,参加チーム・企業がプログラム期間中に実施したいことをリアルタイムに把握することにもつながる.把握した内容は事務局内で共有することで,既存ルールを適用できるか,できない場合はその障害を事前にクリアできにか,という議論を先回りして実施することを可能とし,限られたプログラム期間の有用性を高める.

- 社内起業家チームの活動に関して,報告や指示といったマネジメントスタイルではない運用は,一次情報を得られる現場での活動に注力させることにつながり,結果として報告資料が整っているか否かではない,現場力のあるチームを生み出すことにつながった.

5.課題

この章ではアクセラレータプログラムの運営を通して見えてきた今後に向けた課題と,それに対する現時点での取り組みを述べる.

5.1 商品化プロセス

本プログラムで扱う新規事業,およびスタートアップ商材はこれまでリコーが扱ってこなかった,いわば飛び地と呼ばれるものであることもある.また,従来の綿密な計画の後に製品を一気に開発して市場に投入するウォーターフォール的なプロセスではなく,実用に足る最小限の価値を備えた完ぺきではない,そこそこの製品(MVP:Minimum Viable Product)をいち早く市場に投入し,そこから得たフィードバックを製品やサービスに反映させながら確実に顧客に受け入れられる製品にアップデートしていくアプローチを新規事業やスタートアップ企業では採用する場合が多い.そのため,従来事業の商品化プロセスやルールに則った運用が難しく,専門事務局や関係部門を交えて,このような背景を共有した上で新たな基準やルールを定めながら進めていく必要がある.

販売面に関して,事業立ち上げ初期段階では社内新規事業,スタートアップ企業のどちらも立ち上げチームが自ら仮説検証を行いながらターゲットとなる市場や最適な販売チャネルの探索を行うことが重要であるが,事業拡大段階においては大企業の持つ営業網の活用が選択肢として出てくる.また,大企業としても現在財務指標だけでなく将来財務指標のバランスをとっていくことが今後ますます重要となってくるため,弊社含めこのような新規商材の取り扱いに対して積極的な傾向は出てきている.しかし,取り扱い商材として採用をされた場合でも個々の営業担当者は売り方の型が決まった成約の可能の高い商材の取り扱いが優先されてしまう傾向があるため,新規商材を扱うことによる営業担当者へのインセンティブ設計が併せて必要となる.

5.2 社内レガシーインフラ

弊社のような多くの社員を抱える企業でのDXにおいては,全社員の業務環境に対して安定した運用を担保することを何よりも最重要視するため,長期にわたる準備を経て一律で新しいデジタルシステムの導入が行われる.しかしこの重厚な導入プロセスが,次々と革新的なデジタルサービスが立ち上がっている変化の激しい世の中において,DX推進の足かせとなっている.日本情報システム・ユーザー協会のアンケート調査[9]も約8割の企業がレガシーシステムがデジタルトランスフォーメーションの足かせになっていると回答している.

COVID-19拡大防止のため,急遽すべてのコンテンツをオンラインで実行することとなった際,弊社の既存システムにおいて真っ先に課題となったのが双方向のオンラインコミュニケーションである.片方向の発表や会議においてはある程度役目を果たすことができるが,あくまでもオフラインの補完的な存在としての機能にとどまっており,オンラインで完結するコミュニケーションには不十分さがあった.一方この課題の解決をすべくさまざまなオンラインミーティングサービスが世界中で立ち上がったが,弊社の従来型プロセスでは全社導入には時間がかかるため,インフラ管理部門と協議の上,特例的に本プログラム事務局として先行導入を行った.その後本プログラムでの運用実績の効果もあり全社イベントや新入社員研修でも活用されるに至っている.

5.3 中間管理職

本プログラムのような公募型プログラムの場合,自由意志により手を挙げやすい風土をいかに作るかが課題となる.この議論の際に見落とされがちなのが手を挙げ参加する社員の上司,いわゆる中間管理職の存在である.全社としては自律的な活動が推奨される一方,マネジメントとしては部下が突如参加を表明することで自身が管理する業務の工数計画に見直しが迫られる板挟みの存在となっており,挑戦する部下を送り出すことのできる上司のケアが変革を生み出す風土づくりには必須となる.本プログラムでは挑戦する社員を送り出した上司を取締役から全社の前で表彰する仕組みを設け,「変革の推進者」という意味を込めて「ChangeDriver賞」と名付けた.この賞の存在は上司の方へのねぎらいだけでなく,トップマネジメント層への変革における中間管理職の存在の重要さの理解の浸透につながっている.

5.4 オフラインの重要性

オンラインのメリットとして距離によらず等しく同じプログラムを受けられるという点が挙げられる.一方でオンラインならではの課題があり,本稿ではその中から2つ事例を紹介する.1つ目はセレンディピティといわれるリアルタイムでの偶発的出会いや交流を深める行ための活動に難しさを感じた.オンラインミーティングツールにはオンライン参加者同士の交流を深めることを目的としてミーティング参加者を少人数に分ける機能(例:Zoom ブレークアウトルーム)が備わっているものがあるが,限られた時間内で主催者によって設定されたマッチングに基づくコミュニケーションが基本となるためマッチングの質が出会いの質に直結する.したがって計画的に偶発性を誘発する工夫がオフライン以上に事務局には求められる.これらの課題に対してオフラインのようにいかに自然に打合せの合間の個別の会話が再現できるかを目指したサービスも現れてきている.(例:Remo,SpatialChat).

2つ目は体験の共有と一体感の醸成についての制約である.人の体験は五感すべてを通じて形成されるが,オンラインコミュニケーションでは視覚と聴覚による情報に限られてしまい一体感を得ることが難しくなっている.本プログラムでは(一社)Kansei Projects Committee様の協力を得て,嗅覚に対して体験の共有を図る取り組みを行った.過去に本プログラムに参加した方々のインタビューやワークショップを通じて本プログラムに対しての潜在的な思いや情緒的な共通認識を可視化し主成分分析等の解析手法を活用して本プログラムを象徴する香りを作成した.完全オンラインで行われた2020年度最終成果発表会では発表者,社内外審査員,一部事業所に香りを拡散させるディフューザーを設置し,香りを共有しながらプログラム進行を行うことでオンラインでの新たなコミュニケーションの形を提示した.

6.変革のための継続的な変化の重要性

新規ビジネス創造を含めたDXを推進することは容易ではなく,日々刻一刻と変化する市場に触れながら,過去うまく行ったと思われるアプローチにとらわれることなく,常に柔軟に考え,自らを変容させていく必要がある.本プログラムも変化し続けることを意識しており,オーナである現社長山下も「TRIBUSは生き物である」と表現している.顕在化したさまざまな課題もあるが,本事例が読者にとって新たな気付きを得られるものであることを願う.

参考文献

- 1)i-Learning::DX(デジタルトランスフォーメーション)とは? DXの定義と課題を解説,https://www.i-learning.jp/topics/column/useful/digitaltransformation.html (2021年5月31現在)

- 2)経済産業省:DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~,https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_report.html (2021年5月31現在)

- 3)経済産業省YouTubeチャンネル:【DX銘柄2020】②基調講演 DX銘柄評価委員長 一橋大学 伊藤邦雄,https://www.youtube.com/watch?v=HjODbPvR8rk (2021年5月31現在)

- 4)日本経済新聞デジタル版:デジタル人材「25年度までに175万人育成を」 自民提言(2021/5/21掲載 ),https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA21B7Y0R20C21A5000000/ (2021年5月31現在)

- 5)経済産業省:事業会社と研究開発型ベンチャー企業の連携のための手引き(第二版),https://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/venture/tebiki2.pdf (2021年5月31現在)

- 6)(株)リコー:お客様満足のために,https://jp.ricoh.com/csr/consumer/ (2021年5月31現在)

- 7)TRIBUSWebサイト:https://accelerator.ricoh/

- 8)GQ JAPAN:https://www.gqjapan.jp/life/business/20160523/konosuke-matsushitas-allegory

- 9)(一社) 日本情報システム・ユーザー協会/(株)野村総合研究所:デジタル化の取り組みに関する調査,https://juas.or.jp/cms/media/2020/05/Digital20_ppt.pdf

小笠原広大(非会員)tribus.core@jp.ricoh.com

2009年(株)リコー入社.大手国内営業,海外向け複合機の企画・マーケティング担当を経て,2015年より研究所にてシーズベースの新規事業創造活動に従事.現在はAI技術を活用したソリューション企画を推進.TRIBUSには2019年度第1期にてリーダとして活動し,現在はコア事務局として参画.

大越瑛美(非会員)2008年リコージャパン(株)入社.大手顧客向けプリセールスを経て,(株)リコーにおいて新規事業開発業務に従事.主に,PRマーケティング,オープンイノベーションによる事業共創を担当.TRIBUSには2019年度サブリーダとして参画,2021年度キャプテンとして推進.

森久泰二郎(非会員)宇宙科学研究所にてX線人工衛星「すざく」の開発の後,2003年(株)リコー入社.複写機制御システム開発,民生用デジタルカメラ開発を経て,産業機器に関する新規事業にプロジェクトマネージャとして従事.TRIBUSには2019年度に挑戦者として参加し,2020年度にリーダとして活動.現在はコア事務局として参画.

西脇祐介(非会員)2009年(株)リコー入社.情報システム部門にてITインフラの集約化やネットワーク環境再構築の担当を経て,2017~2021年リコー経済社会研究所でスタートアップの動向や働き方に関するリサーチ活動や広報活動に従事.現在は情報システム部門にてDXの実現に向けたクラウド活用を推進.TRIBUSには社内副業制度を利用し,コア事務局のサポート役として参画.

採録日:2021年8月18日

編集担当:濱崎雅弘((独)産業技術総合研究所)