DX先進企業から見るDXの現在地,構造,方向

1.国内におけるDXの推進状況

新たなデジタル技術を使ってこれまでにないビジネスモデルを展開するプレイヤがあらゆる産業に登場し,ゲームチェンジが起こりはじめている.こうした中で,企業は,競争力維持・強化のために,デジタルトランスフォーメーション(DX:Digital Transformation)を進めていくことが求められている.経済産業省が2018年に発表した『DXレポート』[1]によるとDXとは「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し,データとデジタル技術を活用して,顧客や社会のニーズを基に,製品やサービス,ビジネスモデルを変革するとともに,業務そのものや,組織,プロセス,企業文化・風土を変革し,競争上の優位性を確立すること」である.デジタル技術を活用した,企業の内外の変革によって,競争力を得ることである.これは,今後企業がグローバル競争で勝ち残るために必須であるといわれている.

しかしながら,日本国内では,欧米諸国に比べてDXが進んでいるとは言えない状況が続いている.2020年12月に経済産業省が発表した『DXレポート2(中間とりまとめ)』[2]によれば,DXの推進度合いを自己評価するDX推進指標のベンチマーク分析[3]から,「約95%の企業はDXにまったく取り組んでいないか,散発的な実施にとどまっている」としている.さらに本レポートでは,DXをさらに促進するための政策を強化することの必要性と,政策の実行部隊としての独立行政法人情報処理推進機構(IPA)への期待が述べられている.

2.DX事例調査の目的と範囲

2.1 DX事例調査の目的

前章で述べた,期待に応えるために,DX認定制度やDX減税などの国の政策と連動して技術面,人材面,制度面も含めたさまざまなDX推進施策を行っている.その中の1つとして「変革手引書」の策定がある.「変革手引書」は,企業がDXを推進するための処方箋として,次の変革を行うためのガイドラインを記載するものである.

- (1)DX推進の足かせになり得る既存システムの把握

- (2)DXを実践するために満たさなければならない要件をあるべき姿として提示

上記,(1)については,2021年3月に「プラットフォーム変革手引書」[4]として,公開している.

本稿で報告するのは,上記(2)の「あるべき姿」を策定するために,DXが進んでいるとされる企業に対して,DXを推進するためにITシステムのあるべき姿や,DXの推進を阻害する技術的・組織課題とそれを克服した事例を調査したものである.なおこの内容はIPAより手引書として公開される.

2.2 調査の方法

ヒアリング調査は,2020年10月から2021年3月の期間に,文献調査で絞り込んだ国内外のDX先進企業を対象に,DX実行責任者(デジタル化担当役員,デジタル化プロジェクトのプロジェクトマネージャ)を対象に行った.

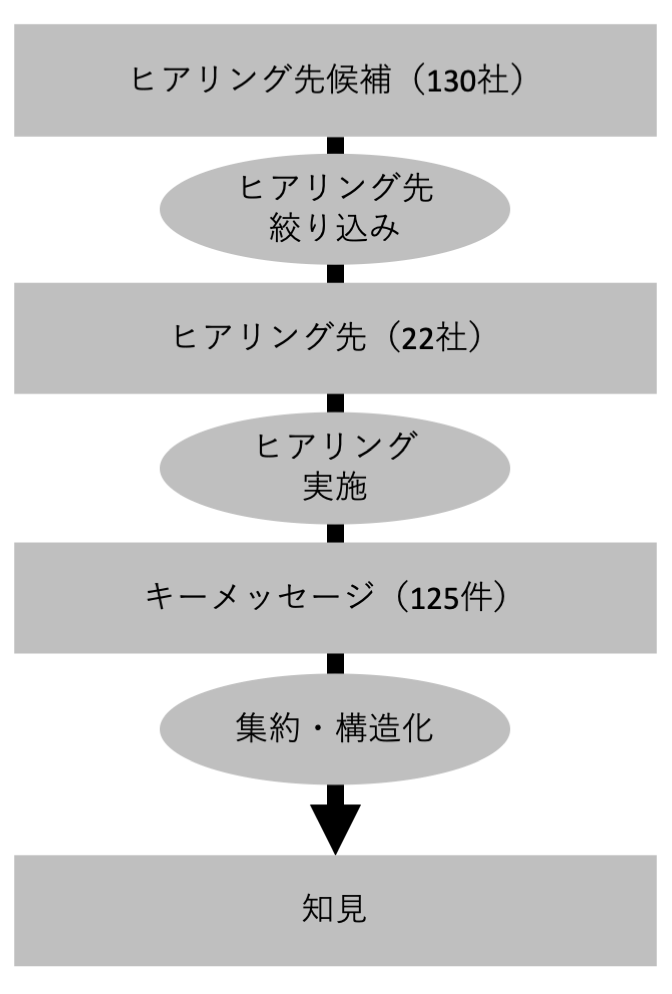

調査は,図1のプロセスにしたがって行った.まず,Webサイトや新聞,雑誌,書籍などから,デジタル技術を活用する取り組みをしている130社をピックアップし,これを調査候補とした.

ピックアップした130社に対して,次の3つの条件でDXの先進性を評価し,業種が極端に重ならないように考慮しながら,国内16社,海外6社(合計22社)に絞り込んだ.

- 条件1:顧客に対して,デジタルならではの新しい体験・価値を生みだしているもの

- 条件2:実施しているだけではなく,具体的な成果が生まれてきていることが確認できたもの

- 条件3:先進的,独自性のある取り組みであり,手引書に記載すべき工夫・秘訣がありそうなもの

2.3 調査項目

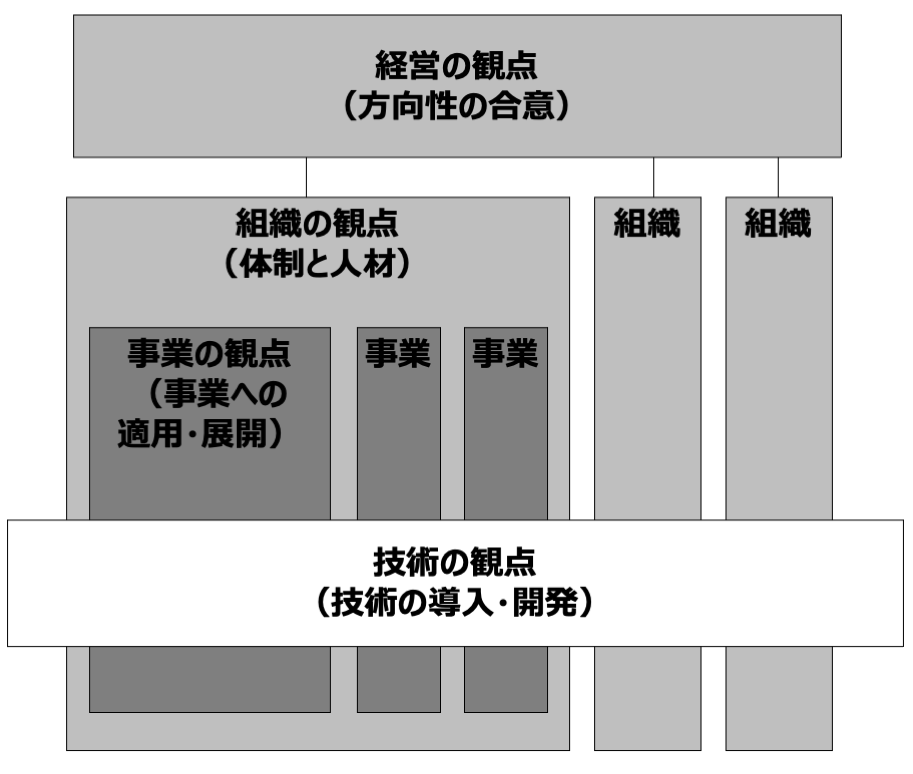

絞り込んだ22社の企業へのヒアリングに際して,図4で示す4つの観点のモデルに基づいてヒアリング項目を作成した.

- ①経営の観点:企業全体としてのDXを含む目指すべきビジョンや方向性を示し合意をとり,適切なリソースを配分する

- ②組織の観点:①の方向性に基づいて,体制を構築し人材を育成確保する

- ③事業の観点:②のメンバでデジタル技術を活用し,市場や業務を変革することにより,より高い価値を生み出し,収益を上げる

- ④技術の観点:③を実現するために,デジタル技術を開発・導入し,それに合わせたIT環境を整備する

DXというと,現在④の技術の観点に注目が集まっている.しかし,先に示した『DXレポート2(中間とりまとめ)』[2]によると,DX推進に向けた短期的な対応として,技術的な要素に加えて,①の経営の観点である「関係者間の共通理解の形成」「CIO/CDXOの役割・権限等の明確化」,③の事業の観点である「業務プロセスの再設計」が必要であるとされている.また,中長期的な対応として,②の組織の観点である「DX人材の確保」が必要とされている.先進企業におけるこれらの取り組みに関する知見をカバーするために上記4つの観点でのヒアリングを実施することにした.

ヒアリング実施後は,各企業から得られた情報の中で,

- 特定業種や個別企業に依存しない広く活用できる情報

- 一般論的な内容だけでなく,実践的なプラクティスが含まれている情報

- デジタル技術活用固有の課題を克服している情報

をキーメッセージとして抽出した.

3.調査結果

3.1 調査結果の概要

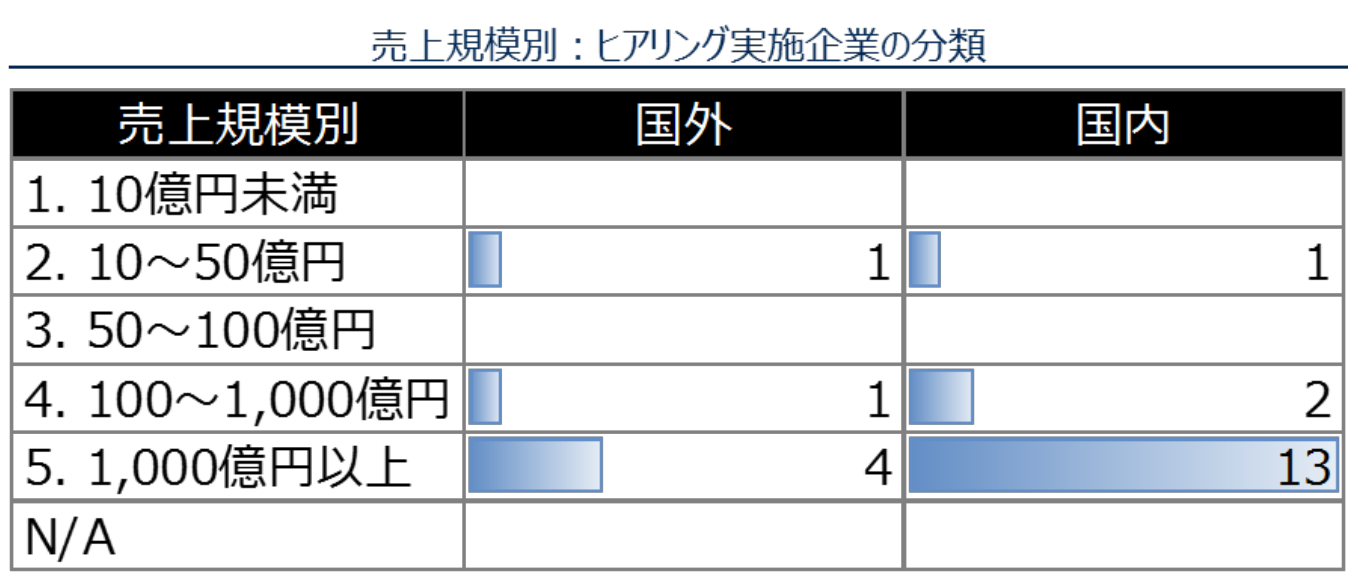

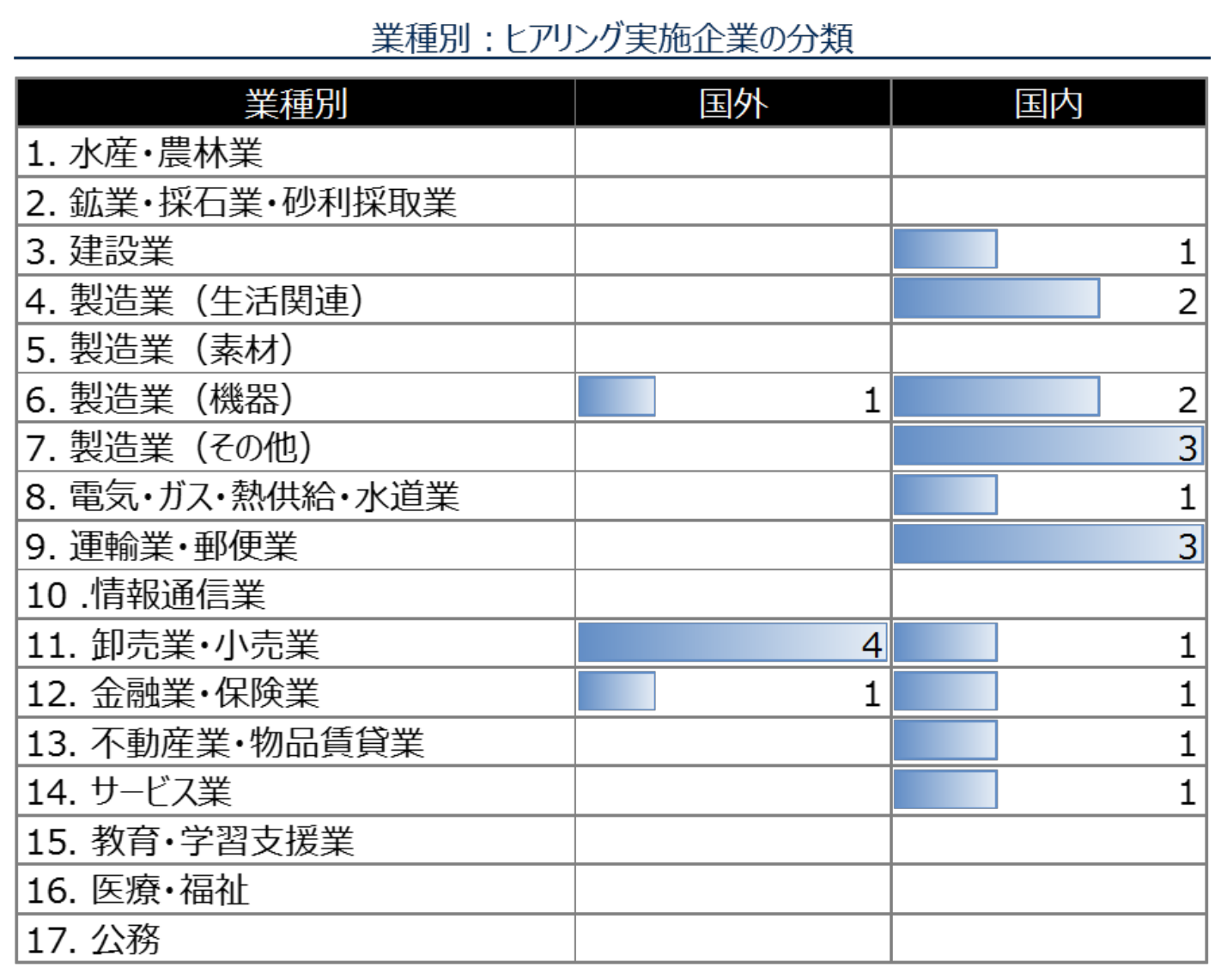

ヒアリングを行った22社で合計125件のキーメッセージが得られた.これらの企業を売上げ規模別に分類したものを図2に,業種別に分類したものを図3に示す.規模別の分布で見ると大企業が中心のヒアリングとなったが,業種別の分布で見ると多様な業種に対して調査を実施することができた.この結果は,現状DXは大企業中心に進んでいるが,特定の業界にとどまらず,さまざまな業界でDXの先進企業が存在することを示してもいる.

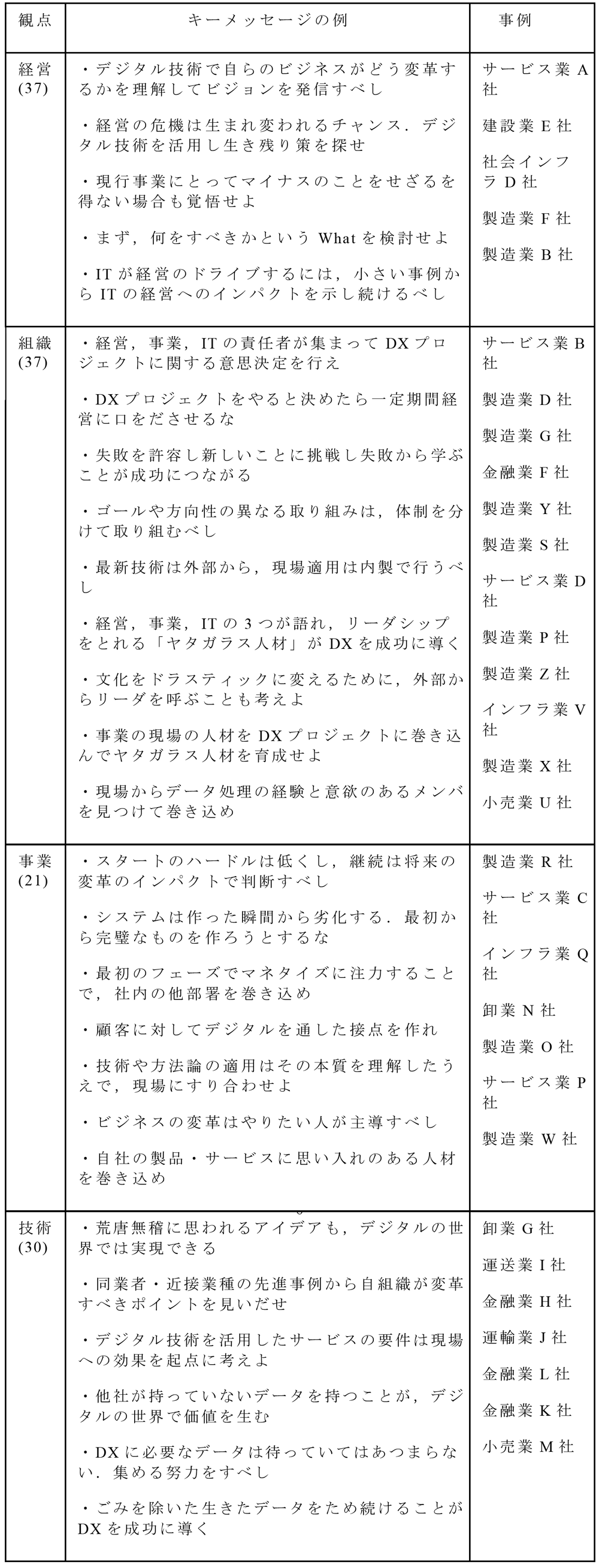

得られた,125件のキーメッセージから,同義のもの類似するものを,統合,分類,再構成し,最終的に本稿で示す知見に整理することができた.表1にその結果を示す.観点欄の数字はその観点で抽出されたキーメッセージの数を示している.

3.2 DX先端企業から得られた知見

ヒアリングによって得られたDX先端企業のキーメッセ―ジは図4の観点に沿って,下記のカテゴリに分類した.

- 経営の観点:組織が目指すDXの方向性の合意

- 技術の観点:DXを実現するデジタル技術の導入.開発

- 事業の観点:DXの実事業への適用.展開

- 組織の観点:DXを推進する体制と人材

以降で,それぞれのカテゴリごとにキーメッセージから読み取れたエッセンスを知見として紹介する.

それぞれの知見には,その知見を得るに至った事例を合わせて紹介する.事例の内容は各節の末尾にまとめて記載する.ただし,個別企業名の特定を避けるために,同じ企業の事例複数ある場合でも別のラベル(A社,B社など)を付けている場合がある.

3.3 組織が目指すDXの方向性の合意に関する知見

今回ヒアリングを行った,DXの実践に成功している22社の企業の経営者は,デジタル技術によってもたらす自分たちのビジネスの変革の将来像をビジョンとして発信している.

当初は,IT担当が1名で,基幹システムのトラブルが多発し経営層からITはお荷物と思われていた.しかし,経営責任者とデジタル技術の重要性や自社へのインパクトを深く議論することによって,自社のデジタル技術の方向性を合意できた.それを社内外に共有し,浸透させたことより,現在はIT部門は数十人の体制に拡大し,デジタル技術を用いてコロナ禍に対応するサービスを他社に先駆けて提供できるようになった.(サービス業A社)

このように,単純にデジタル技術を導入するだけでDXが実現できるわけではない.デジタル技術のもたらす可能性の本質を理解し,それが自社の経営へどのようなインパクトを与えるかを見きわめて,DXのビジョンを策定する.そして,そのビジョンを目指してDXに向けた各プロジェクトを推進することが成功につながっている.

ビジョンを描く際には,まず自らの組織の現状に危機感を持ち,今のままでは自らの組織がどうなってしまうのかを冷静に分析することから始めている.

熟練工の高年齢化や若手の人材不足が要因で,建設現場での生産性やスキルの伝承が悪化.これに関連して現場での事故リスクも高まっていることが経営上の大きな課題となっていた.この問題をデジタル技術を用いて解決するために,建設現場の設備や部材をデジタルの世界にモデル化し,リアルの世界と連動し,今後の状況をシミュレーションできるようすることで.効率化し,事故リスクを事前に顕在化する取り組みを始めている.(建設業E社)

このように,DXの先進企業は,経営の危機を生まれ変われるチャンスととらえて,自分たちの強みを見つめ直すことによって,デジタル技術を活用した生き残り戦略を見いだすことができている.

ビジョンを描いている中で,競合他社に塩を送るような現行事業にとってマイナスになることを考慮せざるを得ない場合もある.

「Digital Giantを超える企業になる」という経営陣のビジョンに基づき,自社の業務をデジタル化するためにIoT基盤を開発した.この基盤を用いて自社の業務の変革を実現するだけにどとまらず,これをプラットフォーム化して,現行事業の競合も含む同業他社への展開を計画し,業界の底上げに貢献しようとしている.(社会インフラD社)

このように,一度現行事業のしがらみを取り払い,客観的に組織の強みを見つめた上で将来像を描き最終的にどちらに向かうべきかを判断していくことがDXの成功につながっている.

ビジョンに基づいて具体的な方向性を検討する際には,何をすべきかというWhatを検討し,明確化した後に,どのようにすべきかのHowを検討する順番で行うことで,目的を見失わないように工夫している.

社内の異なる部署のメンバを集めたチームを立ち上げ,ビジネス課題とアイディアを持ち寄り,自社の将来のためにデジタルを活用して何をすべきか(What)を徹底的に議論するようにした.このチームが核となり具体的なDX施策のHowを検討するプロジェクトを推進することで目的を明確にし,消費者データを活用した商品開発を実現した.(製造業F社)

この事例では,とりあえずAIを導入したり,データ管理のパッケージを入れてみるなどのHowからスタートし,失敗した経験に基づいて,Whatを時間をかけて検討することが成功に結びついている.

ヒアリングしたすべての企業では,ビジョンを描く活動にIT部門(もしくはデジタル化推進部門)が積極的に参加し,経営と議論してビジョンを構築している.しかし,DXが進んでいない企業ではITを業務の効率化の手段としてしか見ていない経営者が存在する.そういう組織で,いきなりDXのビジョンを議論したいといっても,相手にしてもらえない可能性がある.そういう組織では,次の事例のように,デジタル技術を活用した小さな変革を具体的にやって見せることで,デジタル技術の可能性を経営層に実感してもらい,本来のDXの議論をすることができるようになる.

もともとは,あるプロジェクトで特定のデジタルデバイスを自社主力製品に組み込むところからスタートした.ところが次第にそのデバイスを用いたデータの活用に着目するようになり,データから得られる価値を追求するようになった.その結果,主力製品を売るだけではなく,データを活用したサービス事業に進展・発展させることができた.(製造業B社)

3.4 DXを実現するデジタル技術の導入・開発に関する知見

デジタル技術の導入・開発に関する知見には大きく以下の2つのものがあった.

- (1)アイディアの創出に関する知見

デジタル技術を自社のビジネスのどこに組み入れると変革を起こすことができるかというアイディアをどのように得るかという知見. - (2)データの活用に関する知見

デジタル技術のインプットとなるデータをどのように収集し,整備し,活用につなげるかということに関する知見.

以降でそれぞれについて説明する.

(1)アイディア創出に関する知見

現場の思い付き・アイディアはDXの原石である.普段の業務の中やアイディアソンを実施するなど,現場社員からアイディアが上がってくる仕掛けを作り,アイディアを拾い上げ,活用するプロセスを構築することで変革の種を見つけることにつながっている.

社内でアイディアソンを実施したところ,「かつての置き薬モデル」を自社製品に応用できないかというアイディアが出た.このアイディアに経営陣が注目し,最新のデジタル技術を組入れることで実行可能な事業としてサービス化を実現することができた.(卸業G社)

そこででてきたアイディアの中に,リアルな世界では荒唐無稽に思われるアイディアがあるかもしれない.

「ドラえもんのひみつ道具」のようなことであっても実現できないか検討してみようという発想からスタート.アバターを用いたバーチャルな移動はリアルでは実現できないが,デジタルの世界の中であればある程度できるのではと,それを実現するプラットフォームを開発.病気などで移動できない人や宇宙領域での作業などへの応用も構想している.(運輸業I社)

今までであれば却下してしまうそのアイディアは,デジタルの世界・バーチャルな世界では実現可能であるものも含まれている可能性がある.このようなアイディアを埋もれさせずに,長い目で見た投資を行うことで,将来の成功の種を植えている.これにより企業の継続的な発展を目指している.

社内だけではなく,先進事例から,自組織が変革すべきポイントを見いだすことも行っている.事例の中から,「ここが違う」という目で差異を探すのではなく,「ここが同じ」という目で見て共通点を探し,「これをうちに当てはめると」という形でアイディアにつなげている.

デジタル化の進展により自社のビジネス領域がなくなるのではないかという危機感があった中,中国の同業の事例に刺激を受けて社長が変革の必要性を確信した.事例の戦略に倣い自社の商品と隣接し国内の競合他社が扱っていない領域を見出して,関連企業を買収しデジタル化を進めることで,業務革新を実現している.(金融業H社)

運輸業,製造業という異なる業種の事例で,属人化していた熟練者の暗黙知に頼っていたため,その部分がボトルネックになりがちだった.これをデジタル化することによって,スループットを向上させるという取り組みが行われていた.

輸送設備のエンジンのメンテナンスを,職人が聴診棒にて行っていて,熟練が必要だった.聴診棒を音響的なサンプリングとソフトウェアによる周波数解析に置き換え,特徴量を捉える技術を用いてデジタル化し高精度な状態診断を実現することができた.(運輸業J社)

熟練者のふるまいをセンサ等を用いてデータ化し,これをデジタル技術を用いてモデル化し再現できるようにすることで,熟練者でなければできなかった作業の一部を自動化したり熟練者でなくてもできるようにすることが実現されている.

(2)データの活用に関する知見

DXの先進企業では,他社が持っていないデータを持つことで,新たな価値を生みだすことを認識している.また,そのデータと世の中に出回っているデータや他社のデータを組合せることで価値が増幅することを意識して,戦略的にデータの公開を行っている.

自社のビジネスを行っていることで得ることができるデータをリアルデータと呼び,ネット上で出回っているデータと区別している.自社の強みとなるリアルデータを最大限に活用するために専門チームを用意して,活用できる形にリアルデータを精製することで自社の利益だけでなく社会の役に立つという仮説を立てて推進している.(金融業L社)

今持っていないデータであっても,次の事業・サービス価値向上につなげるために必要なデータを収集し,活用していく戦略を立てることが次のステップでの成功につながることを期待して,準備を行っている.

5カ年計画で将来像を描いた上で,それに必要な取引先とのすべてのインタラクションのデータを収集し,サービス業態ごとに設置しているテクノロジーチームにより分析・予測を行いその結果をサービスに反映させている.DXに必要なデータは待っていては集まらないものの方が多い.次のビジネスの成功のために,今データを集めるための策を実行する必要がある.(金融業K社)

このようにして,収集したデータを単にためておくだけでは,ストレージ上にごみがたまるだけになってしまう危険性がある.将来の活用方法を想定して,どのような素性のデータであるかを記録するメタデータを付与したり,有効でないデータを取り除くような,収集時にしかできない処理を行っておくことで,データ活用時の精度向上につなげている.

専門チームがデータのパーソナライゼーション化に注力していて,実店舗,オンラインにかかわらずお客様の嗜好に合わせた商品をどのようなお客様にも平等に提供できるようにデータに磨きをかけている.(小売業M社)

3.5 DXの実事業への適用,展開に関する知見

ヒアリングした22件中,20のDXのプロジェクトは,小さくスタートしていた.

1人のエンジニアが細々と研究していた,あるデータを収集できる装置が,主力製品と組合せることによって,面白いことができそうだと認知され,応援する仲間が増えた.それにより実用性が見えてくると,一気に予算規模が大きくなり,大きなデジタル事業化につながった.(製造業R社)

三密回避アプリの開発に際して「ITシステムやサービスは作った瞬間から劣化していく」という考え方のもと,初期リリースでは作りこまずに価値を生む最小限の実装を行い,利用状況を踏まえて価値を維持・拡大していくための改善を繰り返している.(サービス業C社)

DXのプロジェクトは,必ず成功するとは限らない不確定な要素を含むので,小さく始めてユーザの反応や将来ビジネスメリットを見極めた上で,拡大していくやり方で進めることで大きな成功につながっていった.

小さく始める際には,リリース後の早い段階で少額であってもマネタイズできることを示すことで,予算の拡大や仲間を増やすことにつながっていった.

オンラインで利用状況を計測できるIoTサービスを立ち上げた際に,まず小さなサービスでマネタイズできることを示した上で,その範囲を広げるアプローチをとった.これにより,社内での大きな反発はなく,継続した投資をしてもらえるようになった.(インフラ業Q社)

既存事業へのデジタル技術の活用に際しては,既存業務のやり方にこだわらず,現場の抵抗に屈しないで,デジタル化された世界においてベストな業務のやり方を見きわめて業務変革をすすめることがDXにつながっていた.

在庫を自社で持つことで,今まで販売店に頼っていた顧客との接点を自社で持てるようになり,顧客情報をデジタルで得られる仕組みを構築した.このことによって,通常の卸業では入手が困難なエンドユーザの購買情報を直接入手することが可能となり,その情報を販売店にも提供し,マーケティングにつなげてもらうことができるようになった.(卸業N社)

ただし,既存事業に変えることができない制約(法令や外部要因など)があり,上記のベストな業務が実現できない場合もある.そのようなときには,その本質を理解した上で,現場に適用できるようにすり合わせることで事業化が実現できた事例もあった.

当初製品と連携したシステムの構築をアジャイル開発で進めることを検討していたが,製品である物理的なモノの開発プロセスとの連携がうまくいかなかった.そこで,開発プロセスを,製品の依存度の高い部分とソフトウェアで実現できる部分とをそれぞれ独立して開発できるようステージを分けることで,既存製品のプロセスには大きな影響を与えずにリアルとデジタルが組み合わさった製品開発が実現した.(製造業O社)

このようなプロジェクトを推進するメンバ選定に対して,やりたい,やるべきという想いを持っているメンバを仲間にして,高いモチベーションを保ちつつプロジェクトを推進していくことが成功につながっている.

「やりたい人間がやるのが一番品質がよい」という考え方に基づいて,感染症対策のアプリケーションを開発する際には,社内チャットで公募をかけて,応募してきた若手メンバにまかせた.結果として,問題意識をもったメンバが高いモチベーションで取り組んだこともあり,6週間でリリースすることができた.(サービス業P社)

自社の製品をデジタル対応するにあたり,自社の製品に思い入れが強く自らも愛用しているメンバをプロジェクトメンバに集め,デジタル化によってどうすれば製品がより魅力的になるかというマインドで製品開発プロジェクトを進めている.(製造業W社)

3.6 DXを推進する体制と人材に関する知見

(1)体制に関する知見

DXプロジェクトに資金とリソースの枠組みを与える際に,経営,事業,技術の責任者がその場で投資の意思決定を行える場を作ることでプロジェクト開始のスピードアップを図っている事例があった.

月に1回,社長,事業責任者,IT担当が集まってプロジェクトのGo/No Goを決める場を設置した.関係者が全員集まって原則その場で結論を出すことで,今まで数カ月かかっていた審議が不要となり,翌日からプロジェクトが始められるようになった.(サービス業B社)

DXはスピードが求められる.あるプロジェクトの実行可否を稟議書を回してハンコリレーをしていると,その間に世の中は変化してしまう.Go/No Goを判断できる経営者(投資の妥当性),事業責任者(事業インパクト),技術者(実現可能性)が集まって,迅速に結論を出し1歩を踏み出すことで,グローバルのスピード感に対応できるようになっている.そして,いったんスタートさせたら,一定期間プロジェクトの個別の取り組みに,経営が口を出していない.プロジェクトメンバを信頼して任せていた.

経営層に特例として承認されたデジタルを活用した新サービスのプロジェクトは,従来の製品開発プロジェクトで必須とされていたゲート管理や社内への報告の一部が免除される.このため,一度Goと決まったプロジェクトが報告会対応のための工数を検討・開発に費やすことができるとともに,報告会での指摘などによってプロジェクトが停滞する心配なく推進することができた.(製造業D社)

DXプロジェクトは不確定要素が多いので,失敗する可能性がある.しかし,その失敗を責めていては,誰もチャレンジをしなくなり,変革とは程遠い状態に陥ってしまうことを懸念している企業が一定数存在する(10/22社).

企業風土として,チャレンジを推奨している.そのため失敗するプロジェクトは一定数あるが,それを恐れていては新しいことはできないので,新サービスはまずは実施してみる.実施した後で,サービスの利用頻度,利用者の満足度,収益性の基準で評価して継続可否を決めている.(製造業G社)

着手時には,成功するか失敗するか分からないし,何もしなければ,失敗もなければ新たなビジネス創出もないという考え方を持っている.これにしたがって,顧客にとって,よいサービスが提供できるかという点を主軸にプロジェクト化をしている.チャレンジした上の失敗は,失敗したくてしたわけではないので許容されている.(金融業F社)

このように,失敗を責めるのではなく,失敗を受け止め,そこから学ぶことで次の成功につなげていっている.

複数のDXプロジェクトを推進している企業は,ゴールやタイミング,方向性の異なるプロジェクトを,体制や管理方法を分けて推進していた.

社内にDXに関係する次の3つのプロジェクトを立ち上げている(1)社内の経営基盤改革を行うプロジェクト,(2)既存事業をデジタルを利活用することで強化するプロジェクト,(3)新しい価値創造やお客様との協創により未来を創るプロジェクト.それぞれが非常に大きなプロジェクトであり、どれも緊急度・重要度が高いため並行して進めている.そのためにそれぞれの推進体制を分けているが完全に独立しているわけではなく要所要所で協力・連携している.(製造業Y社)

社内システムの刷新と新サービスの創生はどちらもDXにとって重要だが,対象や開発規模,開発期間,目指すべきゴールが異なるので,プロジェクトとしては区別して推進することで,お互いがボトルネックにならないように工夫していた.ただし,システム刷新によって取得しやすくなったデータを活用して新サービスを高度化するなど,プロジェクト間で連携が必要なタイミングがある.ここで整合性をとるために,それぞれのプロジェクトのマイルストーンと外部インタフェースの仕様をすり合わせる場は設けている.

これらのプロジェクトの開発体制は,要素技術に関しては最先端技術の知見を有する外部のベンダを活用するケースがあるが,事業を推進するアプリケーションの開発は,内部メンバを中心とした体制とし,組織の戦略や外部環境の変化に迅速に対応できるようにしている.

AIやVRなどコアな技術は,最新の技術を把握しているベンダを使っているが,実績に基づいてそれぞれの技術が得意なベンダを選定して委託している.事業への適用を行うアプリケーションの開発は基本的には自社のメンバで行うことで,事業状況やユーザの趣向の変化に迅速に対応できるようにしている.(製造業S社)

(2)人材に関する知見

多くのDXの先進企業では,経営,事業,ITの3つに通じ,リーダシップを発揮できる「八咫烏(ヤタガラス)人材」(図5)が中心となりDXの方向性や開発推進,事業適用を牽引していた.経営の言葉で経営者を説得し,事業の言葉で事業部を巻き込み,技術の言葉で開発メンバと実現可能性の議論ができる.そのような人がいることで,スムーズにDXプロジェクトを立案・推進できる.

IT部門のリーダC氏は,先端のデジタル技術の知識を持っているだけでなく,毎月の経営者との定例で,経営陣と新サービスの経営的なインパクトの議論を行い,各事業部の担当者と事業上の課題と解決策の業務への影響範囲の議論を行うことができる人材である.C氏が複数のDXプロジェクトの全体を統括することで,ビジョンで示した方向性に沿った事業変革を行うための投資を引き出し,事業成果に結びつけるように実行できている.(サービス業D社)

1人の人間で,3つの領域の知見がカバーできない場合に,それぞれの知見を持つメンバでチームを作り,チームとして八咫烏を実現する事例もあった.

自社で弱い情報技術,特にデジタル技術を強化するために大手IT企業からデジタル・IT推進担当役員を招へいした.この役員を核に事業の分かる自社メンバと外部から採用したブランディングなどの経営戦略,データサイエンティストなどのデジタル人材でDXを推進する組織を立ち上げた.この組織が中心となり,ビジョン構築,ビジネス戦略,技術ロードマップ等を用いてプロジェクトを牽引することでデジタル技術を用いた新商品開発の効率化を実現し,製品開発の期間短縮・コスト削減を実現している.(製造業P社)

八咫烏人材を育てるために,事業の現場の人材をDXプロジェクトに巻き込み,デジタル技術の知見を身に着けさせたり,経営者との議論の場を設けることで,経営の感覚を持たせる取り組みがされている.

各現場で業務を熟知している社員にデータサイエンティストの知識を付けさせる教育を行っている.ただ彼らが現場で孤立してしまっては変革がうまくいかないので,組織横断的にサポートするCoE(Center of Exellence)的な役割を担う部隊を設置し,さらなる理論武装と他の現場の事例やノウハウを共有し,現場のデジタル化の浸透を加速させている.(製造業Z社)

「どのように開発・運用するか」というHow(問題解決力)だけではなく,そもそも「どのような課題を解決する必要があるか」というWhat(問題発見力)が重要であると考えCxO(Chief x Officer)が自らハンズオンで教育を行っている.(インフラ業V社)

リーダーだけではなく,DXプロジェクトのメンバも事業とデジタル技術の両方を理解する両利き人材を育てようとしている.このような人材を育成するために,事業部とIT部門の人材交流を行っている先進企業も存在する.

人事のローテーション制度を活用し,社員に複数部門を経験させる中で,意図的に事業とITの両方を経験させるようにしている.これによって両部門のお互いの部隊の顔が分かるようになり,両者のコミュニケーションが活性化し,プロジェクト推進を円滑に進められるようになってきている.(製造業X社)

また,ITの知識がない事業の現場の人に基本的なデジタル技術を学ばせることも,デジタルを使える人事のすそ野を広げるための取り組みとして行っている企業が存在する.

IT技術者ではない従業員向けにデジタル教育コンテンツを開発し,教育を通してボトムアップ的な組織の変革を促している.(小売業U社)

4.事例調査の考察と今後のDXの方向性

前節までで述べた,DXの先進企業のヒアリングによるキーメッセージ分類の結果得られた知見には,技術に関するものと同様に,他のカテゴリに関する知見も多く得ることができた.どの企業も,技術にだけ着目していては,DXの成功に至ることはできず,経営,技術,事業,体制・人材の全体を考慮して組織的な活動をすることが重要であることが分かった.

今回は,先進企業のヒアリングを行ったが,本来はDXを道半ばで失敗してしまった企業との比較をすることによって,より成功要因を浮き彫りにできるという議論もある.しかし,今回ヒアリングした企業は,順風満帆にDXを実現できたところはなく.知見で示したように,失敗をしてもその失敗を教訓としてトライをし続けた結果として,成功につながっている.その結果,得られた知見は成功要因として,十分に有用であるといえる.

本稿では,経営,事業,技術,組織の観点で先進企業から得られた知見を紹介した.先進企業が,経営,技術,事業にまたがってそれぞれ工夫を行ってDXを実践していることが分かった.一方,これからDXを実施しようとする企業と先進企業の間にはかなりのギャップがある.

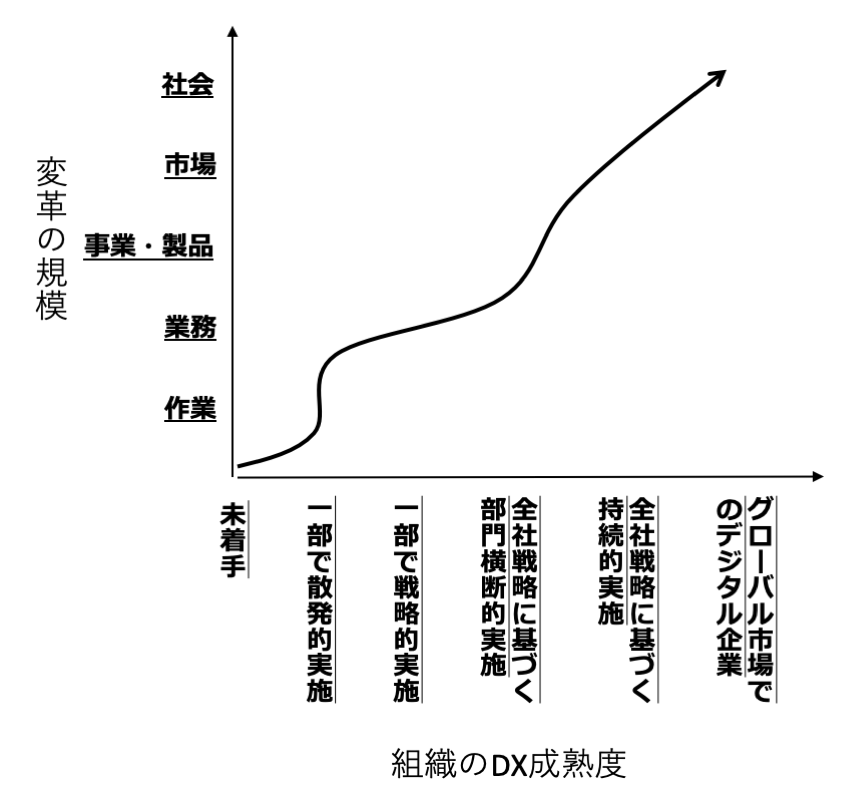

図6にDX推進指標[5]におけるDXの成熟度と,変革の規模の関係のイメージを示す.今回ヒアリング対象企業をこのグラフにプロットすると,DXの成熟度が「全社戦略に基づく持続的実施」,変革の規模が「市場」もしくは「事業・製品」の位置になる.一方,日本の多くの企業は左下の領域にいる.そのことを考えると,先進企業の現時点の取り組みをスナップショット的に調査した今回のヒアリングだけでは不十分で,グラフで示した道筋での各ステップで乗り越えたプラクティスを整理することが重要であると考えられる.これにより,各組織が置かれている状況によって,今回紹介した知見のうちどれを先にやるべきであるかが明確になることが期待できる.

また,別の論点として中小企業を含むすべての企業が右上の領域を目指すべきかという議論もある.今回紹介した企業は,右上を目指し,大きく変革し続けており,例えるならば,卵⇒幼虫⇒蛹⇒蝶と完全に変態する蝶である.このような大きな変革を起こさなくても,たとえば,卵⇒おたまじゃくし⇒足が生えたおたまじゃくし⇒カエルの変態のように部分的な変革を繰り返すことによって,全体を変革する企業が存在してもよいのではないか.また,対象とするマーケットが成長領域である企業であれば,不完全変態のバッタの様に見た目も変わらず変革を起こすことなく成長できるかもしれない.それぞれの企業で自らの置かれているビジネスの状況を見きわめて,どのパターンを目指すべきかという方向性を見定め,それによってどの知見を取り入れるべきかが絞り込まれる可能性がある.

IPAでは,2021年度の取り組みとして,上記を調査する予定である.これらの知見を共有することによって日本のDXが加速することを期待している.

参考文献

- 1)経済産業省:デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会,DX レポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~(2019), https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_report.html (2021年6月20日現在)

- 2)経済産業省:デジタルトランスフォーメーションの加速に向けた研究会,DXレポート2中間とりまとめ(2020), https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation_kasoku/20201228_report.html (2021年6月20日現在)

- 3)岡村輝太,河野太基,室脇慶彦,浅野絢子:国内におけるDXの現状と分析―DX推進指標を用いた計測と分析結果の考察―,情報処理学会論文誌, Vol.61 No.11(2020).

- 4)情報処理推進機構:社会基盤センター,プラットフォーム変革手引書第1版(2021),https://www.ipa.go.jp/ikc/our_activities/dx.html (2021年6月20日現在)

- 5)経済産業省:「DX 推進指標」とそのガイダンス(2019),https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190731003/20190731003-1.pdf (2021年6月20日現在)

三部良太(正会員)r-mibe@ipa.go.jp

1990年電気通信大学計算機科学科卒業.1992年東京工業大学大学院総合理工学研究科修士課程修了.同年(株)日立製作所入社.システム生産技術に関する研究に従事.2018年工学博士の学位を取得.2019年から(独)情報処理推進機構に出向し,DX推進を担当.電気学会会員.

林 航平(非会員)k-haya@ipa.go.jp

2018年 慶應義塾大学文学部人文社会学科卒業.同年(株)ワークスアプリケーションズ入社.2020年から(独)情報処理推進機構に出向し,DX推進を担当.

鎌田高輝(非会員)k-kamada@ipa.go.jp

1994年大阪大学人間科学部卒業.同年,セントラルシステムズ(株)(現TIS株式会社)入社.主に,金融系のシステム開発に従事.2020年から(独)情報処理推進機構に出向し,DX推進に関わる手引書の策定を担当.

河野太基(正会員)t-kono@ipa.go.jp

大学院工学研究科修了後,富士通(株)入社.ミッションクリティカルシステムの企画設計構築運用などに従事.近年は社会課題を基軸に先端技術の研究開発から社会実装,基盤技術標準化まで多岐にわたる活動を実施.現在(独)情報処理推進機構 研究員.

採録日:2021年8月16日

編集担当:澤谷由里子(日本大学)