デジタルブートキャンプによる人材育成の実践的取組

─デジタルトランスフォーメーションを実現するデジタルイノベーターの育成─

1.はじめに

現在,デジタル技術の発展により,世界のビジネスモデルは大きく変化している.従来の業界にあてはまらない,あるいは業界の壁を超えた新たなビジネスモデルが目まぐるしいスピードで生まれ,人々はこれまで考えられなかったサービスによって提供される価値を享受し,しかもそれがすぐにコモディティ化することを体感している.まさに破壊的イノベーションの波に世界の企業が呑み込まれているのである.もちろん日本の企業も例外ではなく,各社は競争力強化のためにデジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation,以下DX)に取り組んでいる.

こうした状況の中,富士通はITおよび技術の専門家として,デジタル技術を活用した企業の事業変革を支援することが強く期待されている.では,デジタルという新しい時代の中でお客様企業のDXを支援するには,従来の支援スタイルでよいのか.富士通はどのような支援スタイルに変革するべきか.議論を重ね,社内にデジタルビジネスの専門組織を立ち上げ,そこで試行錯誤を繰り返しながら新たな支援スタイルへの取り組みとそれを行う専門人材の育成に取り組んできた.

本稿では,当社におけるデジタルビジネス専門人材「デジタルイノベーター」をゼロから育成した2年間の取り組みを報告するとともに,その実績から得たプラクティスを提起する.DX人材の育成に本稿が役立てば幸いである.

2.デジタルイノベーターを必要とした背景

VUCAの時代を迎えた今,我々のビジネスモデルも時代に追従し,DXに向かっていくことが必然となった.DXについては,経済産業省の「DXレポート」[1]より引用する以下の説明が定説となっている.

DXに関しては多くの論文や報告書等でも解説されているが,中でもIT専門調査会社のIDC Japan(株)は,DXを次のように定義している.

企業が外部エコシステム(顧客,市場)の破壊的な変化に対応しつつ,内部エコシステム(組織,文化,従業員)の変革を牽引しながら,第3のプラットフォーム(クラウド,モビリティ,ビッグデータ/アナリティクス,ソーシャル技術)を利用して,新しい製品やサービス,新しいビジネス・モデルを通して,ネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンスの変革を図ることで価値を創出し,競争上の優位性を確立すること.

DXに向かっていくということは,我々とお客様とのこれまでの関係性(ビジネスモデル)の変化を余儀なくするものであり,そこでは,これまでとは違ったお客様からの期待に応えなければならない.

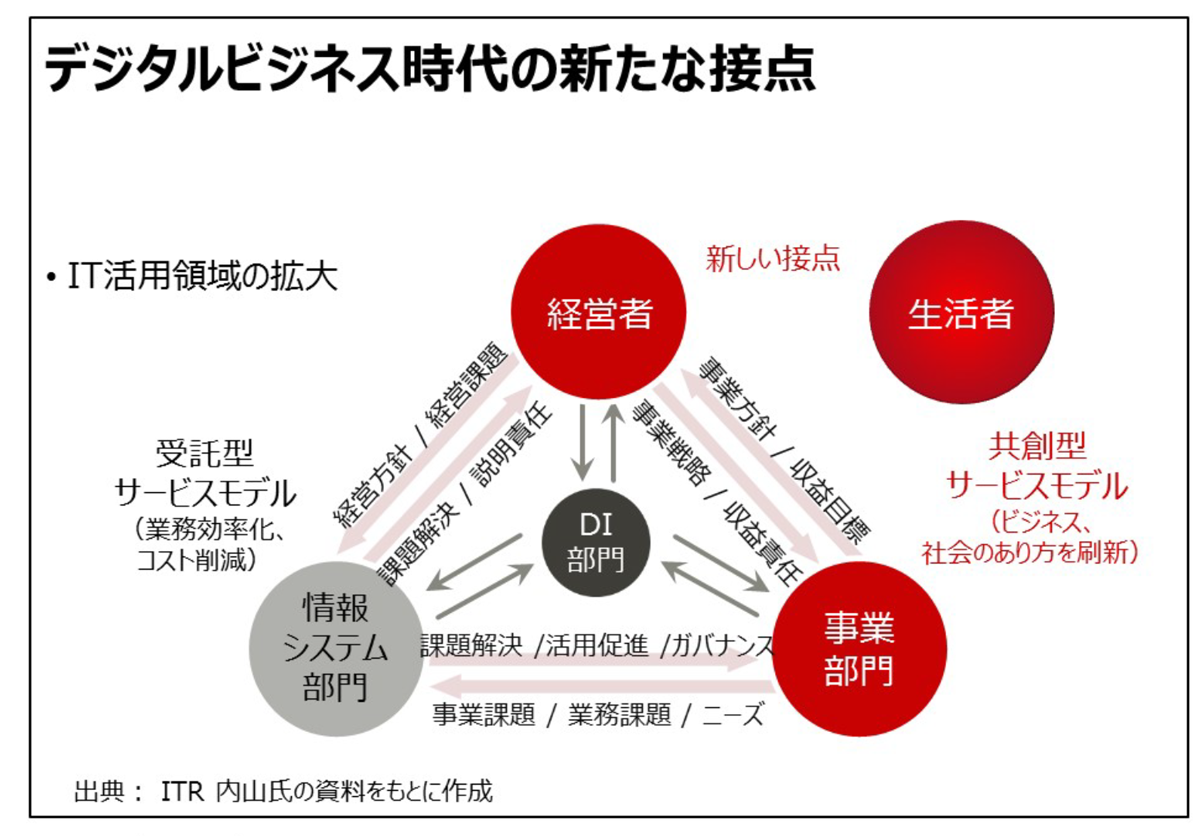

これまで,我々は主に情報システムの担い手である情報システム部門に対し,業務効率化,コスト削減を目的としたシステムの受託型サービスを提供してきた.これから向かうDXはビジネスや社会の在り方の刷新までも要求するものである.その実現のためには,これまで以上にIT,特にデジタル技術の活用は不可欠となる.そして,その活用領域は我々の想像をはるかに超えて拡大する.

この拡大によって,情報システム部門はもとより,事業部門やさらにはその先にいる生活者も新たな接点となって登場することとなる(図1).

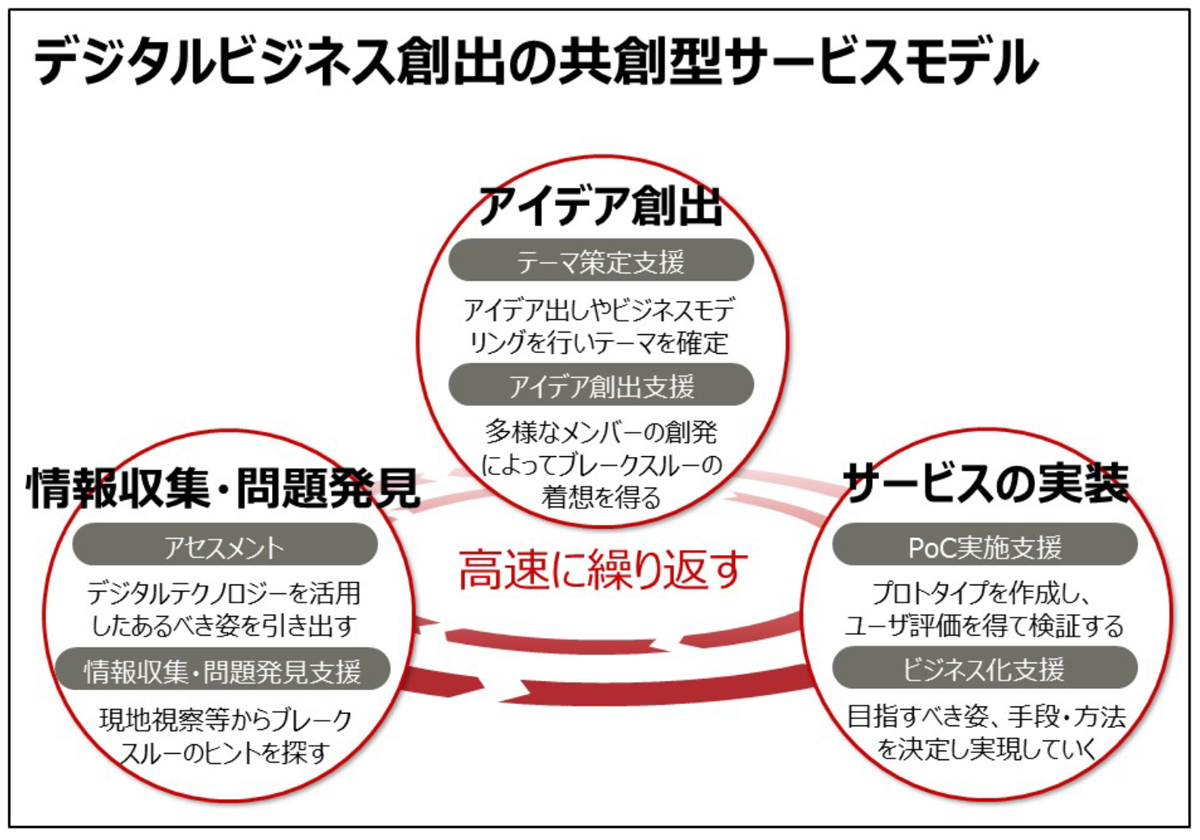

生活者まで範囲を拡大したサービスを実現するためには,それぞれがそれぞれの立場で共通のゴールを目指せるような共創型サービスモデルの展開が必要であると考えた.この共創型サービスモデルは,大きく3つのフェーズで構成した(図2).

テーマを決めるために,できるだけ幅広く良質な情報や知見を収集する「情報収集・問題発見」フェーズ.収集した情報やそこから見えた問題に対し,何を行うべきかという具体的なアイデアを生み出す「アイデア創出」フェーズ.そして,問題解決に必要なアプリケーションなどを開発して,実際に試してみる「サービスの実装」.これらの3つのフェーズをループするように,高速に繰り返しながら新しい価値を生み出していく.

この共創型サービスモデルの担い手として考えたのが,デジタルイノベーターである.従来型の受託型サービスモデルでは,登場しなかった人材(役割)である.

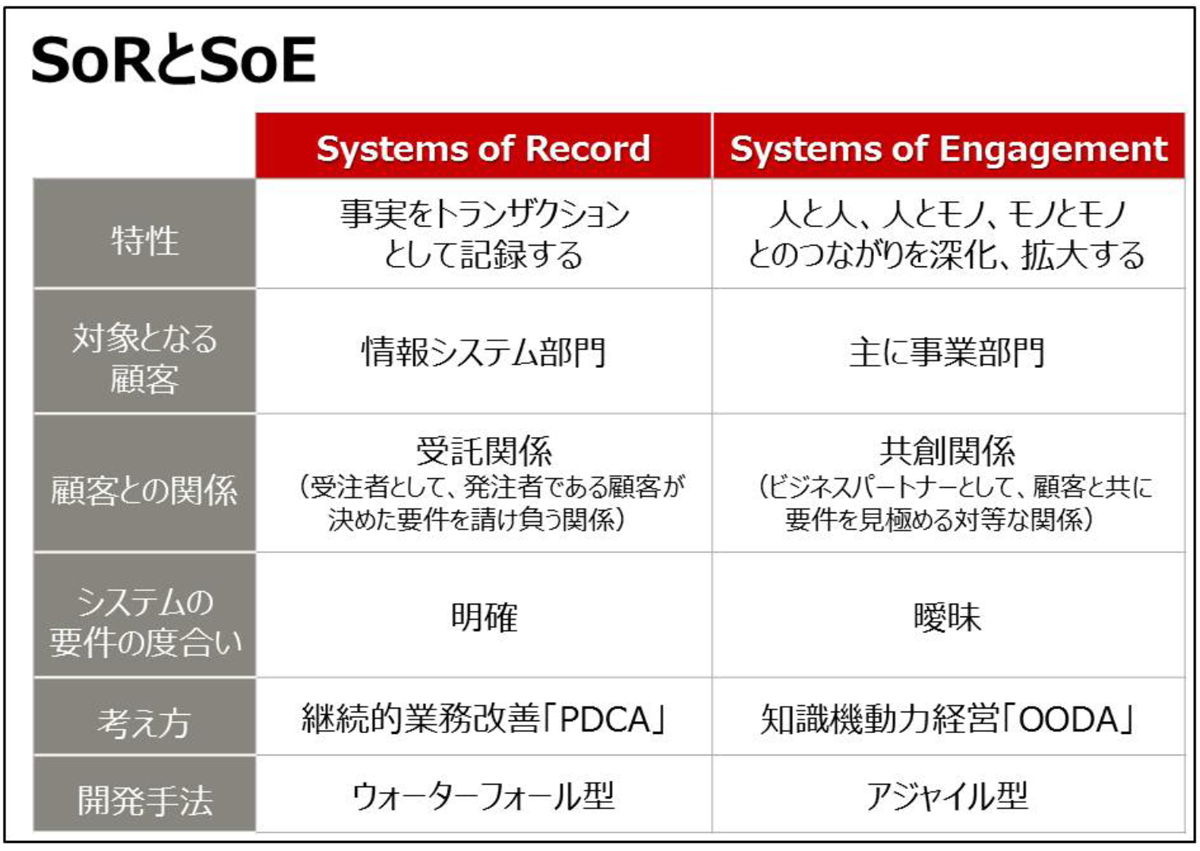

このサービスモデルをシステムに照らし合わせると,受託型サービスモデルはSystems of Record(以下SoR)に,共創型サービスモデルは Systems of Engagement(以下SoE)にそれぞれ該当する.

SoRは,その名のとおり記録するためのシステムである.業務系,勘定系といったシステムが代表的なものであり,安定性や信頼性が非常に重要である.システム開発においてもあらかじめ決められた仕様に従った品質の担保が非常に重要となってくる(図3).

これまで多くのSEはSoRの企画/開発/運用に携わっており,システムの特性に見合ったPDCAの考え方やウォーターフォール型の開発手法を用いることが基本だった.

SoEは,Engagementが意味するとおり,人と人,人とモノ,モノとモノといったつながりを構築するためのシステムである.ソーシャルメディアの進展やスマートフォンの利用拡大による生活者の声や行動に関する情報などのつながりから,新たな価値提供を行えるシステムである.このシステムは,素早く機能を提供し,反応を見て,さらに機能を提供していくという繰り返しが非常に重要となる.

こういった違いから,SoEでは,これまでとは異なる考え方,手法,そして行動の基準となるマインドが必要となる.

DX時代の代名詞でもあるこのSoE.その担い手がデジタルイノベーターの役割であり,そこが活躍の場となる.

3.デジタルイノベーターとは(人材定義)

前述のとおり,DX時代を牽引する,これまでにはない役割を果たすための人材が必要となった.デジタルイノベーターとはいったいどういった人材なのか,また,どういう役割なのか,その人材を定義することにした.社内の知見に加え,有識者のアドバイスも取り入れて,デジタルイノベーターという新たな人材像を作った.共創型サービスモデルでは,お客様と我々が同じ土俵に立ち,ともにゴールに向かって歩むことが重要となる.その際に求められる役割を,プロデューサ,デザイナー,ディベロッパーの3つに分類し,三位一体となって,お客様とともに歩み,お客様から選ばれるDXの専門家となることを目指した.その上で,人材像,および求められるスキル要件を定義した(図4,図5).

4.育成施策

デジタルイノベーターを育成するために,2つの施策を講じた.1つは,育成プログラムである「デジタルブートキャンプ」,もう1つは,育成の状態を評価するための「スキルの見える化」である.

4.1 施策1:デジタルブートキャンプ

4.1.1 デジタルブートキャンプとは

我々は受託型サービスモデルでは十分実績もあり,またデジタル(技術)のプロでもあると自負していたが,共創型サービスモデルを実現するスキルは,十分とは言えなかった.そこで,そのスキルを持つデジタルイノベーターを育成することとなった.育成対象者はこれまでSoRの業務に従事していたSEおよび営業など,さまざまな職場から候補者を募り,経歴,年齢,職位,職種が多様な人材を集めて,SoEに従事する人材を育てることが目的である.育成プログラムの呼称を『デジタルブートキャンプ』とした.デジタルイノベーターに身に付けてほしいOODAループの考え方がアメリカの軍事戦略家であるJohn Boyd氏が発明したものであり,決して楽なプログラムではなく厳しく訓練するという受講生に対する意識づけの意味でそのような命名とした.

4.1.2 デジタルブートキャンプの概要

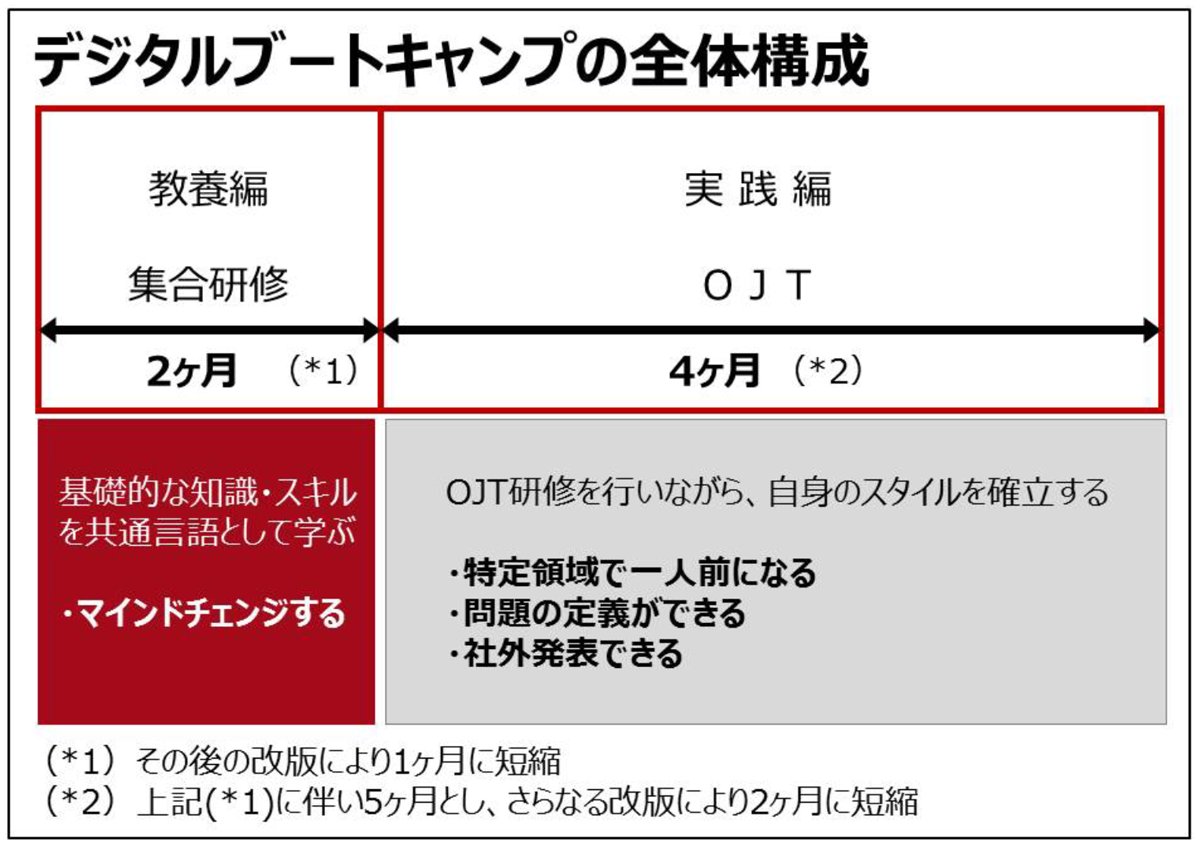

◆全体構成

デジタルブートキャンプは「教養編(集合研修)」とそのあとに続く「実践編(主にOJT)」の2部構成とし,これを1つのセットとして受講生を迎え入れた.育成に与えられた期間は6カ月.集められた受講生は直前まで受託型サービスモデルの業務に携わっていたため,従来型のSEからデジタルイノベーターに変わるためのマインドチェンジは重要であった.教養編で基礎スキルを習得し,実践編で⾃⾝のスタイルを確⽴して,特定領域で1人前になることを目指した(図6).

◆教養編

・第一歩としてマインドチェンジ

世界情勢を含めた我々の置かれた環境,これからのデジタルビジネスのビジネス領域,デジタルイノベーターのミッションとロールを理解し,これまでの失敗しない堅牢なモノづくりの行動スタイル(PDCA,ウォーターフォール型)から,情報収集→問題発見→アイデア創出→サービス実装をすばやく繰り返すデザイン思考,リーンスタートアップ,アジャイルの思想を取り入れた行動スタイルに変えることを目標とした.

・集合研修の流れ

集合研修では,必要な知識やスキルが共通言語として定着しやすいような流れを作った.個々の内容は以下のとおりである.

- Track1:デジタル時代の新しい哲学・行動規範を学ぶ

経営トップ自らの言葉による想いを聞き,また,有識者よりデジタルイノベーションの潮流や基礎となる考え方を学び,デジタルブートキャンプで学ぶ領域を体系立ててまずは理解する.

- Track2:デジタルビジネスの体現者となるためのスタンス・土壌を作る

ITの進展による企業のデジタル化施策の動向を知り,企業の真の問題を捉えられるようにする.

- Track3:VUCAワールドにおける価値創出を経験する

デザイン思考とリーンスタートアップの思想を学び,アイデア出しの手法を体験する.

- Track4:デジタル時代のモノづくりの思想を学ぶ

デジタル時代のスタンダードなモノづくり思想はアジャイルである.体験を通して学び実践できるようにする.

◆実践編

・終了後の姿に対し,目標を立てた.

- ‐ 特定領域で1人前になる

- ‐問題の定義ができ,社外発表ができる

言い方を変えると,以下のことができるようになることである.

- ‐デジタルビジネス全体を俯瞰し自分の意見を明快に説明できる

- ‐デジタルビジネス領域で必要な技法を習得し,その技法を使ってお客様への価値提供ができる

- ‐デジタルビジネスに必要な技術について本質が語れる

・実践編の特徴

実践編は現場でのOJTが中心であるが,実務経験にかける時間を70%とし,残りの30%は自身のスキルの成長や実務とは離れた新しい体験につながる時間にあてることとした.「30%ルール」と呼んでいる.

ほかにも,ハッカソンやスタートアップとのコラボレーションなど,社外の人材とともに共創活動に取り組み,経験やノウハウを積み重ねる「他流試合」,自治体と企業の壁を超えて地域課題をともに考え,ともにつくる「コーポレートフェローシップ制度」への参加などを取り入れた(図7).

![デジタルブートキャンプ[実践編]の特徴](S1101-S03/image/fig07.png)

また,集合研修では実施できなかったデジタルイノベーターとしての知識やスキルを補完するためのスキルアップ研修も実施した.

教養編の1カ月,実践編の5カ月を経て,デジタルイノベーターはデジタルブートキャンプを卒業していった.

4.2 施策2:スキルの見える化

4.2.1 スキルの再定義

デジタルブートキャンプでは,個々の講座ごとに受講生にアンケートをとって講座の充実を図ってきた.しかし,我々が目指すのは講座の充実の先にある受講生の成長である.個々の受講生のどのスキルが伸びているのか,また,伸びていないのか,強みとなるスキル,弱みは何かを分析し,より効果的な研修プログラムの提供につなげたかった.そこで次の取り組みとして,受講生のスキルを評価することにした.

デジタルイノベーターに必要なスキルとして,活動開始時より9つのスキルを定義していた.この9つのスキルで評価をしようとしたところ,この分類で十分なのかという疑問が発生した.実際のデジタルイノベーターの活動をこの9つのスキルで的確に評価でき,次のアクションにつなげられるのかという疑問である.これらのスキル定義は間違ってはいないもののやや抽象的であり,評価する人によって捉え方が異なると的確な評価ができないのではないかと考えた.

そこで,すでに現場で活躍しているデジタルイノベーターにヒアリングし,その言動からどういったスキルが重要なのかをロールごとに調査した.すると,9つの要素のそれぞれにさらに細分化されたスキル要素が見えてきた.9つのスキルは,それぞれ3つずつ細分化され,27個のスキル項目となった(図8).

細分化の例として,プロデューサとして必要なビジネスマネジメント力は,リソース配分などに対して的確な意思決定ができる能力などが必要であり,その構成要素として,「投資判断力」「経営資源分配力」「ビジョン策定力」の3つを定義した.

また,デジタルイノベーターとしての活動のベースとなる重要なスキルをあらためて確認することができた.そこで,それらのスキルをデジタルイノベーターの行動規範として定義した.デザイン思考,リーンスタートアップ,アジャイル,情報発信の4つである.

デザイン思考,リーンスタートアップ,アジャイルについては,企業(部門)のデジタルトランスフォーメーションに取り組む人材にとって必須のスキルであることは言うまでもない.これらはデジタブートキャンプにおいても一番身に付けてもらいたかったスキルである.このスキルが身に付いていなければ,残念ながらデジタルイノベーターとしての素養を持っていないと判断されても仕方がない.

情報発信も欠かせない重要な要素である.情報発信を行うことで発信した情報について世の中の反応を見ることができる.また,反応を見るだけでなく,情報発信することで,新たな情報を得ることにもつながる.世の中で起こっていること,特に新しい出来事はアンテナを高く張っていなければ収集困難である.情報を収集するためには自ら情報発信を行うことが重要である.情報のGive & Takeの状態を作ることにより,人とのつながりができ,そこから良質の情報を得ることができる.デジタルイノベーターにとって,同じ志や課題認識を持つ者が集うコミュニティへの参加や,コミュニティ形成のためにも情報発信は切り札になる.

4.2.2 スキル評価の結果

再定義した31個のスキル項目を用いて,各デジタルイノベーターのスキル状況をその上司に評価をしてもらった.その結果として以下のようなことが分かった.

- ① 評価の高さと実践経験は比例する.

経験というと期間を想定しがちだが,期間というよりは,経験の場(案件数)が多い方が,確実にスキルは身に付く.

- ② プロデューサはデザイナーのスキルも保有している.

デジタルイノベーターには,プロデューサ,デザイナー,ディベロッパーの3つ役割があるが,プロデューサは,デザイナーとしてのスキルをベースとした上で,プロデューサのスキルを上乗せしている.

また,同じスキル項目を用いてデジタルブートキャンプの集合研修の前後で受講生自身にスキルがどの程度身に付いたかを調査したところ,興味深い結果が出たことがあった.受講生の全体(平均値)としてはスキルが上がっているが,スキルによっては,下がっている受講生が何人かいた.その考察として,集合研修前はスキル評価の基準が従来型SEの基準だったが,集合研修を受けたことでデジタルイノベーターとしての評価基準に変わったことに由来するのではないかと考える.このことからも,従来型SEの状態のままでは共創型サービスモデルに取り組むのは難しいと判断した.やはり,育成は必要である.

5.デジタルブートキャンプの改版

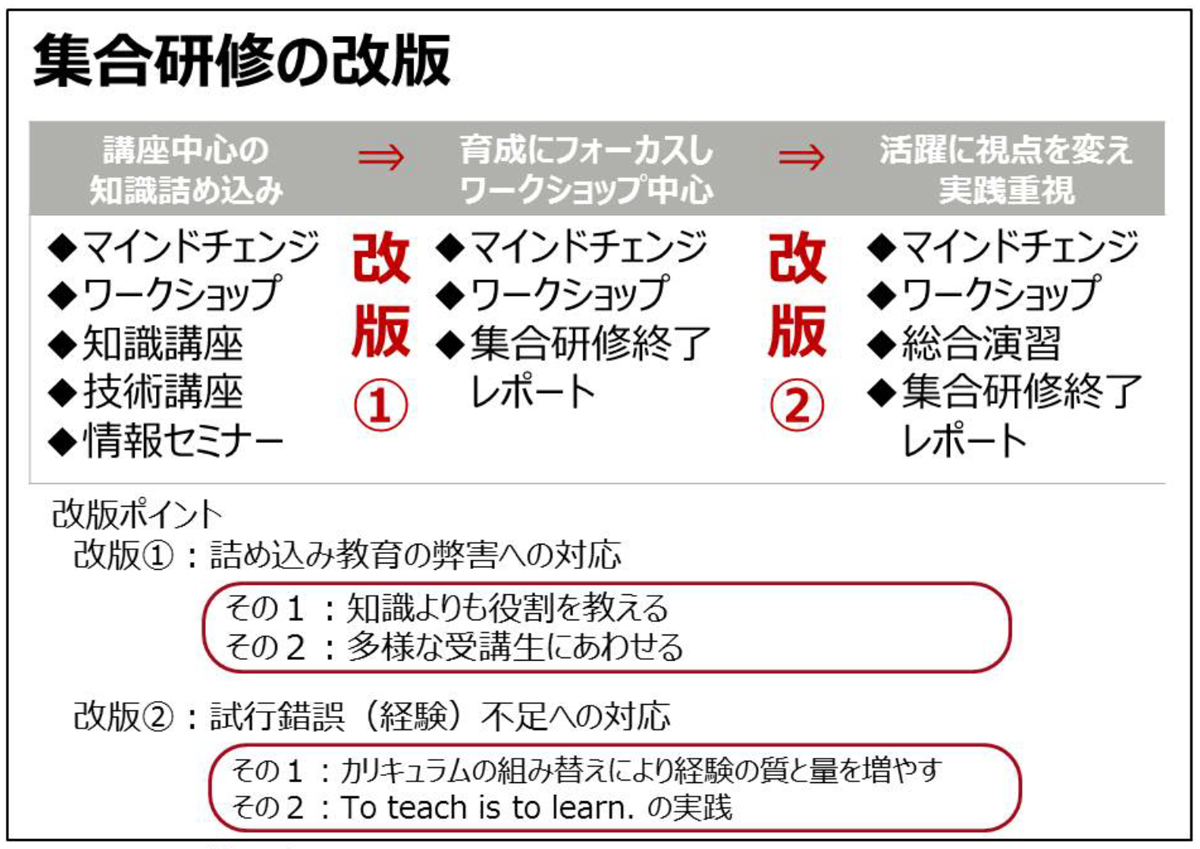

デジタルブートキャンプは,集合研修を中心に大きく2回の改版を実施している(図9).

5.1 開始当初の状況

我々のような企業における人材育成は,確実に成果が出せる人材を育てることが課されている上に,効率的(決められた期間内で)に育成することが求められる.当初は育成の実績もなかったため,有識者の意見を参考に,すでにある教育コンテンツを利用し,知識に関するもの,技術を修得するもの,また,世の中や他社の動向といったセミナまで,必要と思われるものを可能な限り詰め込んだものになった.

5.2 改版(1回目):詰め込み教育の弊害への対応

初めてのこともあり,講座の質を上げるために,講座ごとにアンケートをとって,その結果で講座の内容を見直すといったことは都度実施してきた.しかしながら,講座の質を上げることも重要ではあるが,我々が目指すのは,この育成プログラムを通して,デジタルイノベーターをいかに育てるかであった.そこで,詰め込みスタイルで開始したデジタルブートキャンプだったが,このタイミングで,受講生自身の育成にフォーカスし,ワークショップ中心のプログラムに改版することにした.具体的には次節にて説明する.

5.2.1 知識よりも役割を教える

OJT先の関係者からデジタルイノベーターとしての役割が十分に理解できていないとの指摘を受けた.「知識だけでは行動に結び付きにくい場合がある」,「現場ですぐに活用できるスキルや経験を積んできてほしい」といった意見をもらうことがあった.たとえば,デジタル技術やアプローチ方法について知識としては知っているが,これらをどのように使えばよいか分からない.さらには自身は何をする役割を担うべきか理解しないまま,漫然と指示を待つ人も散見された.そういった経緯もあり,デジタルブートキャンプの集合研修の内容を,実践力の強化と集合形式でしかできないワークショップに重点を置くように見直した.

加えて,集合研修の終了に合わせて,各自に論文という形で,デジタルイノベーターの役割やデジタルイノベーターとしての思いを整理してもらった.自ら書くことで,デジタルイノベーターとしての役割を自ら理解できるようにした.

5.2.2 多様な受講生に合わせる

デジタルブートキャンプの受講生は,年齢,実務経験,また職種も異なっていたこともあり,当初デジタルブートキャンプで教えていた知識や技術については,人によって修得済みであったり,またより高いものをすでに習得しているケースもあった.逆に,講座に対する前提知識が不足している人にとっては,理解が難しいこともあったと思われる.

したがって,それらについては受講生の個々が,各人の知識レベルに応じて必要なときに必要なものを選択できるようにした.方法としては,集合して学ぶ講座もあれば,e-Learningで学ぶものも準備した.

5.3 改版(2回目):試行錯誤(経験)不足への対応

知識講座等を減らし,ワークショップ中心に変えたことで,集合研修の期間も2カ月弱あったものを1カ月に短縮することができ,その分,OJT期間を4カ月から5カ月に増やした.デジタルイノベーターの育成に実践経験は欠かせない.それは,デジタルブートキャンプにかかわる講師や関係者がこぞって口にすることである.2回目の改版では,講師からの指摘も踏まえ,現場での活躍までも視野に入れた実践重視のプログラムに改版した.

5.3.1 カリキュラムの組み替えにより経験の質と量を増やす

デジタルブートキャンプの講座の担当講師より「受講生の課題解決のために試行錯誤する力および姿勢が足りない」との指摘を受けた.足りない理由は,明らかに経験不足だった.従来は主に答えや目的が明確なシステム開発に従事していた受講生は,答えを求めて試行錯誤することに慣れていないのである.

そこで限られた研修期間の中で経験を増やし,共創型サービスモデルの考え方と「ふるまい」をより深く定着させるため,集合研修における「情報収集→問題発見→アイデア創出→サービス実装」の経験サイクルを,これまでの1回ではなく,2回経験できるように見直した.

また,上記に加えて,OJT期間を5カ月から2カ月に変更した.現場からも早く卒業させてほしいという要求があった.OJT中は得てして受け身になりがちな受講生の自立を促すことも狙いとした.

5.3.2 To teach is to learn.の実践

デジタルブートキャンプも回数を重ねると卒業生が増えてくる.そこで,卒業生が先生となりデジタルブートキャンプで教えるという手法をとった.相手に合わせて教えるという行為は,試行錯誤する力を養う上でも役に立った.実践経験の機会も増えた卒業生にとって,その経験を振り返り次にどのように活かすべきかを考え,それを汎化して相手に教えるという行為は,試行錯誤そのものであった.さらに,教えるという行為によって自身の知識整理にも役立った.成長の観点において「教えることは学ぶこと」は有効な方法だった.

また,後輩デジタルイノベーターにおいても先輩デジタルイノベーターの姿を見ることで,自分の目指すべき方向を具体的にイメージできた点はよかった.

5.4 デジタルブートキャンプの基本構成

デジタルブートキャンプは,その実践とスキルの見える化の結果から,デジタルイノベーターの行動規範となるデザイン思考,アジャイル,リーンスタートアップ,情報発信といった基礎的なことを,まずはしっかり学ぶ場という構成になった.

6.DX人材育成活動の振り返り

6.1 デジタルブートキャンプの実績

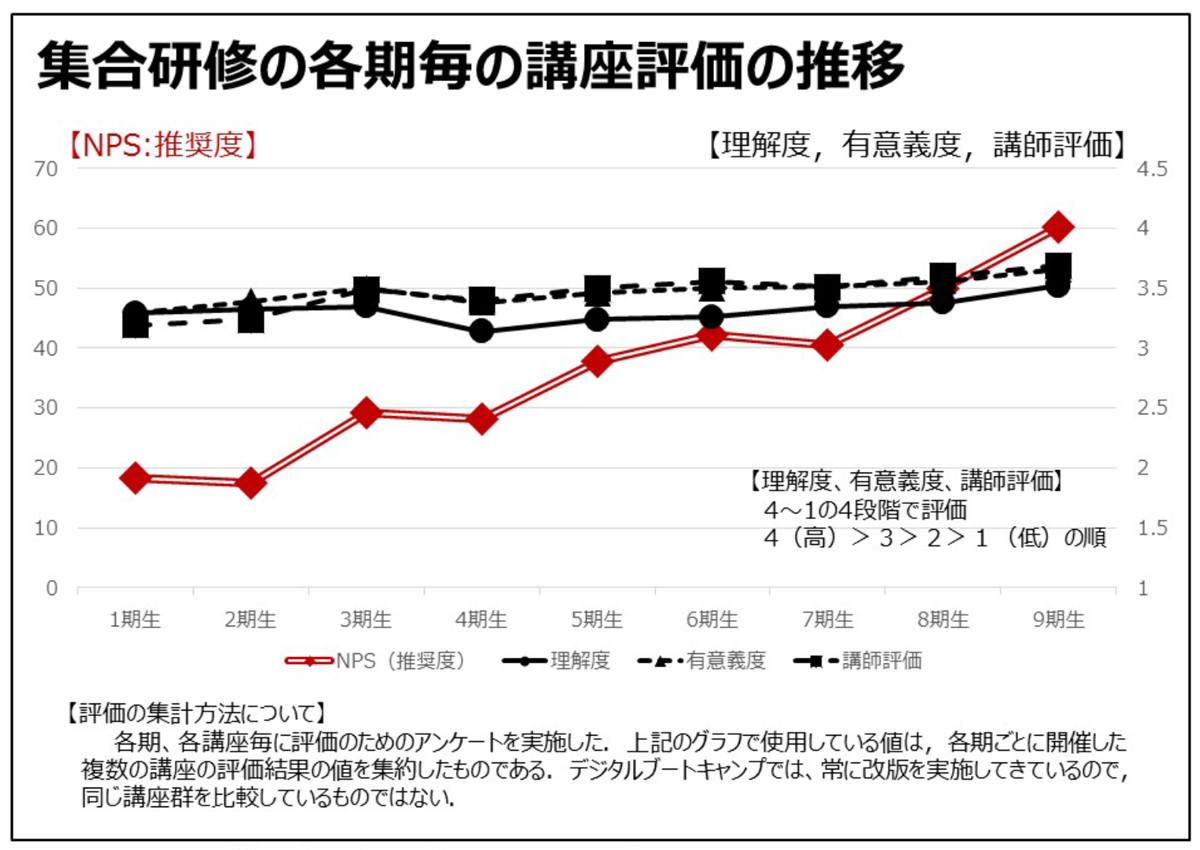

前章でも述べたとおり,デジタルブートキャンプの集合研修においては,常に振り返りを行い,改善を繰り返してきた.その結果,9期生の評価では,理解度,有意義度,講師評価,NPS(推奨度)のすべてにおいて最も高い結果となった(図10).評価の方法は,各期の集合研修全体を評価したものではなく,各期,講座ごとにアンケートを実施し,収集した結果の集計となっている.したがって,評価の対象としては,講座数,講座内容,日数など,各期ごとに異なっており,まったく同じものにはなっていない.

手さぐり状態で開始し,試行錯誤しながら,進めていったデジタルブートキャンプだった.開始当初は,必要と思われる幅広い知識やスキルを詰め込んで教えた.しかし,受講生のアンケート回答や講師のコメントなどを元に振り返りを行った結果,デジタルイノベーターにとって,重要なマインドチェンジや「デザイン思考」に的を絞ることにした.

具体的な施策としては,受講生に馴染みが薄かった「情報収集や問題発見」といった内容の講座を4期生から追加した.さらに,7期生からは,デジタルイノベーターにとって重要な試行錯誤の機会を増やすことを目的とするともに,「デザイン思考」を1回ではなく,2回学べるようなカリキュラムに改善した.こういった受講生に合わせた改善が,良い結果につながったと考える.

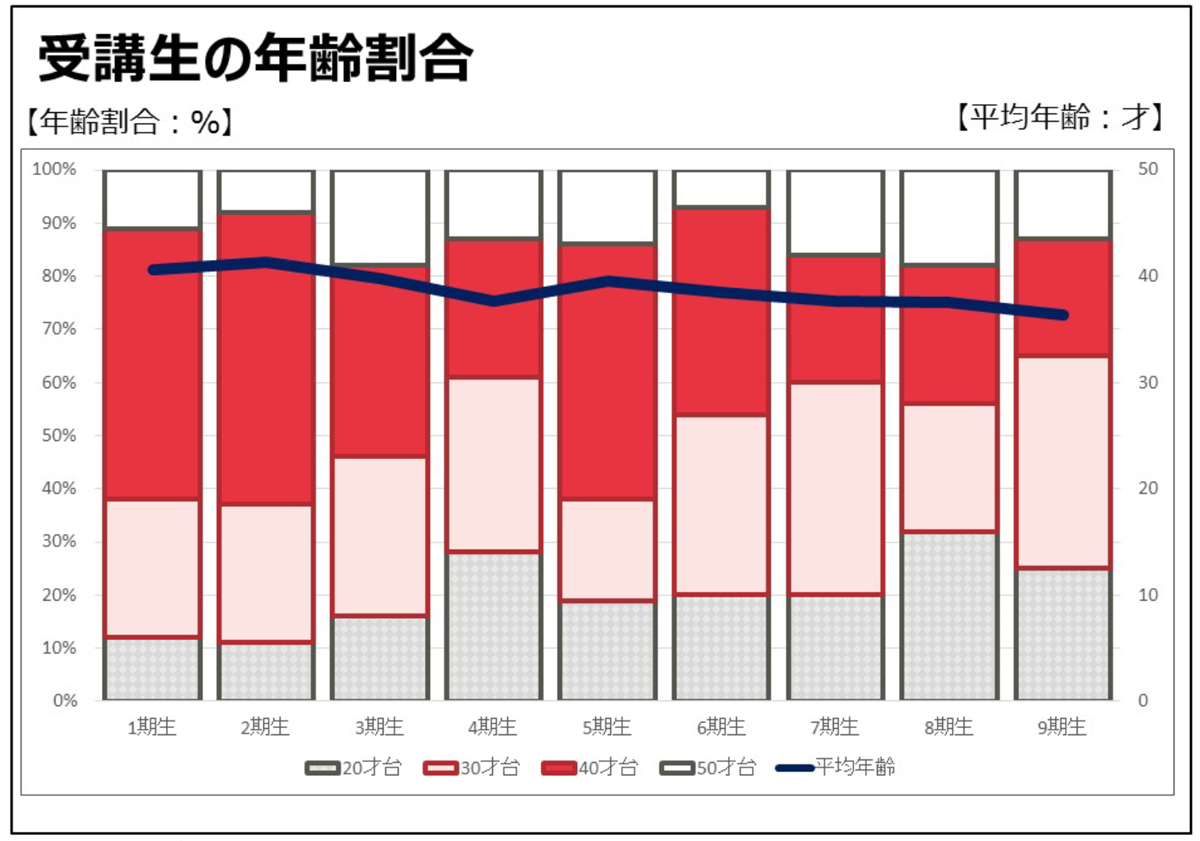

デジタルブートキャンプの受講生は,約500名で,22歳から55歳超まで,若手からベテランに至るまで,多岐に渡った.各期ごとの受講者数は,55名程度で,常に30歳,40歳台が半数を占めていた.平均年齢は,36歳から41歳となっていた(図11).

受講生は,業務内容もそれぞれ異なっており,保有スキル,職務実績(経験)もさまざまな状況だった.こういった背景もあり,集合研修の教育カリキュラムは,できるだけ多くの受講生の役立つ内容になることを目指した.

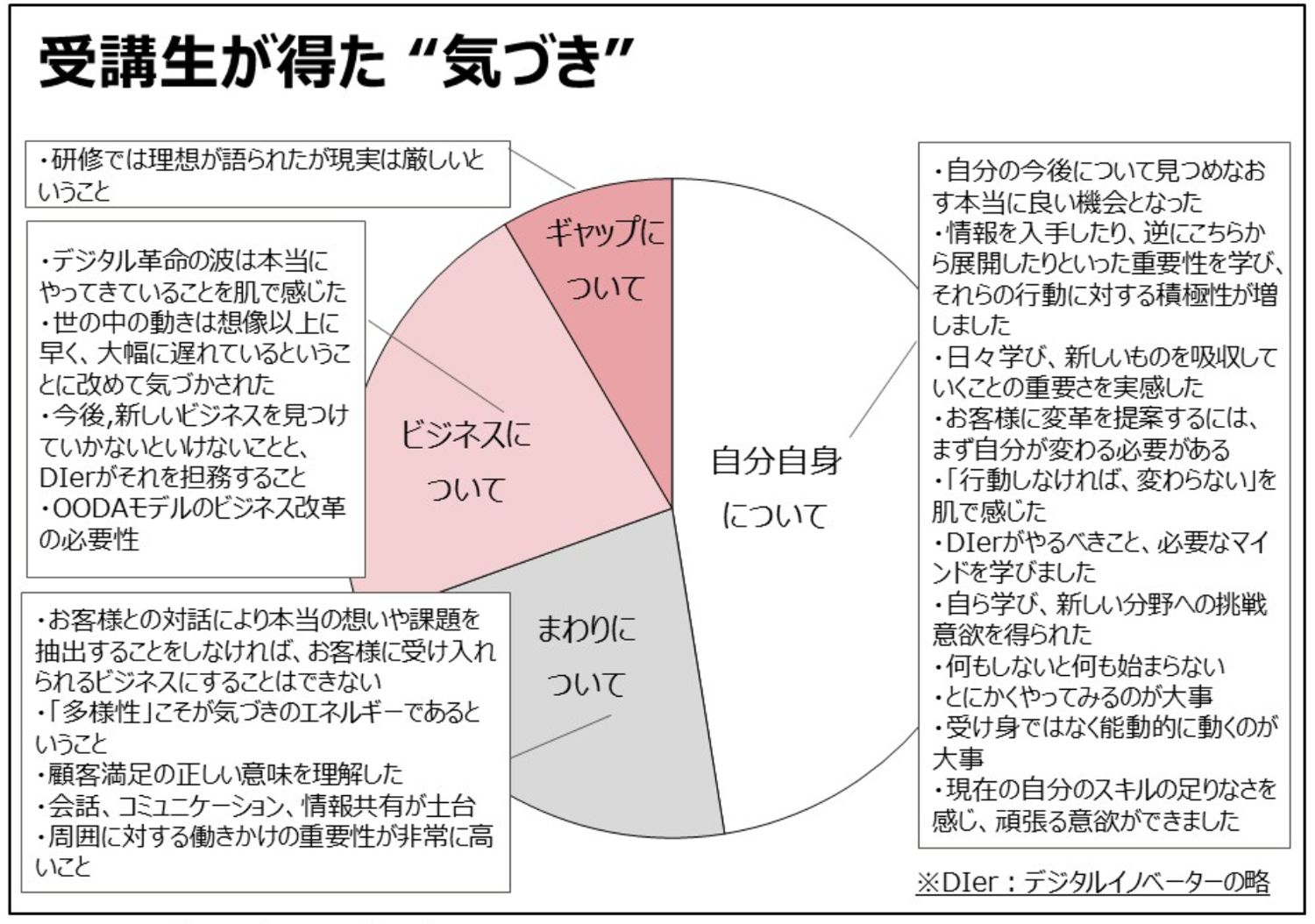

ここで,デジタルブートキャンプの受講生のコメントを紹介して,デジタルブートキャンプのまとめとしたい.デジタルブートキャンプの終了(OJTの終了)時に,「デジタルブートキャンプを振り返り,あなたが得た気づきと行動の変化を具体的に教えてください」というアンケートを実施したところ,ほとんどの受講生が,行動に変化があったと回答していた(図12).

このアンケートは,デジタルブートキャンプの初期段階において,調査したものである.デジタルブートキャンプでは,DX時代に向けてマインドを変えることを目的としていた.アンケートのコメントから得られたこれらの受講生の“気づき”は以降のデジタルブートキャンプの礎となった.そして,組織として,マインドチェンジに積極的にかかわっていくことの重要性も合わせて理解することとなった.

6.2 活動を通して得たDX育成のまとめ

(1)失敗を恐れず試行錯誤するマインドの醸成

これまでの「品質確保重視」から「新しい価値提供」のできる人材を育てるということは,根本から価値観を覆す,というほどではないものの,まったく違った価値観を理解させる必要がある.デザイン思考,リーンスタートアップ,アジャイルは,これまでとの価値観の違いを理解し体感するのに効果的な手法(スキル)である.そのため,DX人材としてはこれらの手法(スキル)をベースとして教えることで,従来との違いを理解することができる.

(2)個々のスキルアップの前に役割を理解

今の時代,必要なスキルが分かればスキルアップの方法はいくらでもあり,さまざまな機会が提供されている.しかし,個々人が自身にどのようなスキル(またはスキル向上)が必要かを理解するためには,自身が担う役割を理解することが重要である.DXにおける「ふるまい」や役割(ロール)を教えるためには,どういった役割を担う人が必要なのかを具体的に定義し,これを教える必要がある.その上で,当該役割を担うために必要なスキルについては,それぞれの状況に応じて,最適なスキルアップの方法を組み合わせていけばよい.それぞれの組織において,必要な役割は異なる.定義した役割に合致する人材がいなければ,外のリソースを活用することも想定されるが,その場合においてもどういった役割を担うのかが明確でなければ,ミスマッチが発生する. 今回,プロデューサ,デザイナー,ディベロッパーという3つの役割を定義したが,実践での活躍状況をインプットに,より詳細にまた,具体的に再定義していきたい.

(3)役割の修得には体験

DXにおける役割(ロール)は,定義として書かれたものを教えるだけでは実感できない.頭では理解できているが,体が動かないという状態である.実際に体験する必要がある.実務での体験が一番であることは言うまでもないが,研修においては,模擬体験が有効な手段となる.方法としては,特定の役割に特化して体験させるのでもよいし,それぞれの役割を持った人がチームを構成し,チームとなって推進するという体験でもよい.いずれにせよ,体験回数は,多い方がよく,デジタルブートキャンプにおいても1回から2回にするだけでも効果は上がった.

(4)DX人材としての見極め(Fit & Gap)

従来型の「あらかじめ要件が決まっており,失敗は許されないウォーターフォールによる堅牢で確実なモノ作り」から,「失敗を重ねることで要件を探り,新しい価値提供できる」人材になっていくためには,人によって向き不向きがあり,不向きな人材が成果を出すためには相応の時間を要する.DX人材として活躍するためには,以下のような資質を持っているのが望ましい.

- 好奇心旺盛で失敗を恐れない

- 正解が見えない中でも手探りで一歩ずつ自分の力で前に進むことができる

- すぐに成果が出なくても強い志を持って継続することができる

(5)サポート体制の構築

OJTにアサインするにあたっては,本人の性格,スキル,希望する役割,そしてOJT先のプロジェクトの内容を十分吟味した.具体的には,専任のスタッフを配置し,受講生との面談,OJT先との密な連携によりアサイン先を決定した.実際にアサインされてからも受講生とは適宜会話してモチベーションを高め,メンタル面でのサポートも行った.

さらに,デジタルブートキャンプを卒業してからもサポートを継続した.研修の開始から卒業したあとまで一貫した,息の長いサポート体制の構築が重要である.

(6)成長のための時間の確保

今回,「30%ルール」という形で前述したが,これまでになかった新たな価値を創造するためには,通常業務から離れたところから物事をとらえてみることも必要である.また,自身の成長のための学習や,すぐには使わないかもしれないが,近い将来使いそうな技術を学ぶ時間も必要である.そういった日常業務に流されない成長のための時間をぜひとも確保してもらいたい.ボリューム的には,30%にこだわるものでないため,20%になってもかまわないが,継続して時間を確保することが重要である.日々の積み重ねが成果に大きく影響することは間違いない.

7.おわりに

デジタルを生業にしている我々にとって,デジタル技術を扱って成果を出せる人材の育成は事業戦略そのものであり,特に目新しいものではない.また,技術の修得は,学習による効果が得られやすい.今回,育成を試みたデジタルイノベーターは,企業の事業変革や世の中に対する価値創造,つまり,イノベーションを期待されているのである.イノベーションを支えるデザイン思考のようなものは,知識を得たからといって,すぐに成果に結びつくものではない.成果が出るまでに時間がかかる.また,1人で取り組めるものでもない.アイデアもいくつも出てこなければ前には進めない.そして,何度も試行錯誤を繰り返し,失敗の連続であることも多い.それでもやり抜かなければゴールにはたどりつけない.実践での積み上げが,スキルや技術を根付かせることになる.

あらためて考えてみたい.デジタルブートキャンプのような育成プログラムに加えて,さらに大切なものがある.それは,個人の努力を上回る組織の支えが必要である.つまり,新たなものを作り出そうという風土が組織全体になければ,上手くいかない.組織風土が変わることもDXの実現の重要な条件であると考える.

参考文献

- 1)経済産業省:DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~(2018).

1988年富士通(株)入社.金融機関向けシステムエンジニアとして従事し,1995年(財)金融情報システムセンタに出向,金融機関情報システムのセキュリティ対策にかかわる調査研究を担当.1998年から16年間(株)富士通総研にて金融機関向けのコンサルティング業務に従事.2014年に富士通(株)金融営業部門においてリスクマネジメント室を立ち上げ軌道に乗せた後,2017年から同社デジタルフロント部門におけるデジタルイノベーター育成事業に従事.

天羽 千恵美(非会員)amo.chiemi@jp.fujitsu.com1986年,旧(株)富士通徳島システムエンジニアリング(現富士通(株))入社.アプリケーションエンジニアとしてお客様向けのシステム開発,また,社内システムの開発に従事.2008年からパッケージビジネスのアプリケーション開発を担当.2011年からSaaSビジネスに携わる.2016年にはSEの働き方改革の推進を担当.2018年からデジタルイノベーターの育成に取り組む.

編集担当:粟津 正輝((株)富士通研究所)