日本企業のグローバル化に必要な組織英語力に関する調査および効果的な強化施策の検討と実践

1.はじめに

日本政府は「働き方改革」を一億総活躍社会の実現に向けた最大のチャレンジと位置付けており[1],その実現のための「働き方改革関連法案」は第196回国会に提出され,2018年6月29日の参議院本会議で可決された[2].これを受けて各企業,団体でも「働き方改革」のための施策が検討されているが,主として「長時間労働の改善」や「在宅勤務などの就業規則変更」などに議論が集中する傾向にある.

しかし本質的には「働き方改革」とは日本の経済活動を維持し,活性化するための施策であり,単に労働環境の改善だけでなく,日本企業の生産性向上に寄与することについても取り組む必要があると筆者らは考えている.また「働き方改革」とは企業側の人事施策だけで実現できることでも無く,働き手である労働者側の取組みも必要である.以上の観点から本稿では「働き方改革」の1つとして日本企業および日本人ビジネスマンが,より高い成果を出して世界で成長するための克服すべき重要な課題として,日本企業の英語力の課題に取り組む内容になっている.

経済産業省の調査による日本企業の海外現地法人企業数は1979年の4,000社から,2000年は14,900社,2016年には24,959社に急増しており,日本企業が新たなマーケットを海外に求める動きは急加速している[3].またコスト削減や人手不足を理由としたグローバリゼーションも進行しており,IT分野でも日本より人件費の低い海外事業者に開発を委託するオフショア開発の市場規模は2002年の約200億円台から1,000億円台に急拡大している[4].

このようなグローバリゼーションへのシフトの中で,日本企業における英語能力のニーズは高まっている.外国人社員や現地採用者などとの協業も含め,日本企業は,世界のあらゆる場所,さまざまな言語を越えるコミュニケーション手段を考えるべき時期にあり,ファーストリテイリング,楽天などを先達として[5],武田薬品,双日,不二越[6]など企業公用語として英語を採用する日本企業も増えている.この企業動向は,雇用市場にも影響を与えており,英語力を求める転職求人は2009年には7%にすぎなかったが,2015年には約7倍の50%に達している[7].

一方で日本企業の英語力に対する評価は決して高くないのも否定しがたい事実である.スイスの国際研究教育機関IMD世界競争力センタ(International Management Institute,World Competitiveness Center)[8]では,毎年「世界競争力ランキング」を発表している.これは経済状況,ビジネスの効率性,インフラ,外国語スキルなどの多角的な側面から国としての競争力を測るものであるが,1990年代前半に世界1位だった日本は,2000年代に入ってから大きく下降し,2018年においては25位とその経済力や技術力からは不自然と言える程に低い順位に留まっており,シンガポール,中国,台湾,マレーシアなどのアジア各国の後塵を拝している[9].その理由の1つは先進国61カ国・地域中60位という絶望的に低い「外国語スキル」である[10].したがって働き方改革として英語力の向上に取り組むのは,改革の本質にきわめて沿ったテーマだと筆者らは考える.

このテーマの先行研究としては国際ビジネスコミュニケーション協会の協力で一般日本企業を対象に2010年に実施された『企業が求める英語力調査』(回答者数7,354名)[11]があげられるが,日本人のみを対象とした調査であるため客観的な評価は不十分である.日本人特有の問題か,非英語圏に共通する問題かの切り分けが難しく,有効な英語コミュニケーション能力向上策の策定に至っていない.また英語力強化に関する提言も旧来の英語教育の範疇であり,ビッグデータ技術やコグニティブ技術など最新の情報技術の活用についてまでは検討されていない.

本稿における調査は日本語圏のビジネスパーソンにおける英語コミュニケーション能力について調査・分析を行った点と,同一業務の中国法人での調査を比較ベンチマークすることで,日本人ビジネスパーソンの英語力の特徴をより明確にして,有効な対策までを提言していることが,先行研究に対する新規性となっている.無論,我々が行った一企業内の調査と施策がすべての日本企業と同じであるわけではないことは筆者らも重々理解している.しかしプラクティス論文としては,英語力強化という大部分の日本企業と日本人ビジネスマンが直面している社会全体の問題に対して,1つの企業が行った調査と取組みを,プラクティスとして公開することにおいて,この内容は多くの日本企業並びに日本の社会全体において大きな価値があると筆者らは考えている.また,むしろ同一企業の日本法人と中国法人での調査を行ったことは,さまざまな業種や業務を持つ調査対象を一括して「ビジネスパーソン」として一律に考える先行研究より,業務内容がほぼ同じ環境における国際的な比較として,日本人ビジネスパーソンの英語能力の特徴を捉える上で非常に有効な試みであったとも考えている.なお調査対象の企業だけの傾向でないことを確認するため,一部の調査項目や調査定義は,先行研究の『企業が求める英語力調査』[11]と共通化している.

筆者らが所属するIBMは,企業機能を地球規模で最適化するGlobally Integrated Enterprise(GIE)へ変革を遂げてきたグローバル企業であり,その業務で英語を利用する機会も多い.だが残念なことに英語圏IBM社員からの日本IBM社員の英語能力の評価は,必ずしも芳しくない.筆者らはIBMの日本法人である日本IBMと中国法人の2社で調査を行い,日本人ビジネスパーソンの英語の弱点を分析した上で,形態素分析などIT技術を活用して改善を実践した組織英語力向上への取り組みを論じている.

なお本稿のテーマは日本語を母国語とするビジネスパーソンの英語コミュニケーション能力傾向分析と向上のための提言である.この「日本語を母国語とする」という記述はダイバーシティ社会が進む中で,必ずしも日本国籍を有すると言う範囲での日本人と同一ではないという状況を踏まえた定義になっている.本稿中では表現の簡潔性のために「日本人」という表現をする個所があるが,すべて「日本語を母国語とする人」という意味である.本稿における事象間独立性検定はPearsonのカイ二乗検定を使用しており,相関関係の有意水準は統計学上の慣例[12]から5%以上で相関あり,7%以上で強い相関があると定めることとする.また本稿は筆者の個人的な見解であり,所属する団体,組織の意見を代表するものではない.

2.日/中社員の英語力調査

組織英語力で重要なことは英語をコミュニケーションのインフラとして使う点である.社員の半分が高度な英語力を有しても,残りの半分が使用できなければ英語はインフラとして機能しない.筆者の主張は英語が得意な人を増やすのではなく,苦手な人を減らすことが組織英語力では重要という点にある.これは個人の英語力強化とは事情が大きく異なる.

本稿における調査の実施にあたって日本人と比較する対象の国について検討を行ったが,まず英語習得という観点からできるだけ日本と言語の状況が類似する国を選択するのが適切と考えた.比較言語学の観点では,英語はインド・ヨーロッパ語族に属しており,日本語はインド・ヨーロッパ語族に属しておらず,日本語を母国語とする学習者は異なる語族の言語を習得しなければならない環境にある[13].したがって日本と同じ非インド・ヨーロッパ語族との比較が適切であり,ヨーロッパから南アジア,北アジア,アフリカ,南アメリカ,北アメリカ,オセアニアの大部分のインド・ヨーロッパ語族国が比較候補から外れる.次に言語として日本と一定の文化様式によって結びつけられた地域,具体的には日本と同じ漢字文化圏の国との比較が適当と考えた.この2つの条件に当てはまる国は中華人民共和国(以降 中国),中華民国(以降 台湾),大韓民国(以後 韓国),ベトナム社会主義共和国など数カ国に限定される[14].本稿における調査は多数のビジネスパーソンを対象とした調査になるため,調査自体が可能な国に限定すると中国,台湾,韓国の3カ国が適当である.そのうち今回の調査への協力を得られたのは弊社中国法人であった.弊社の中国法人は中国と台湾の双方を拠点としているため,一度の調査で中国と台湾の両国との比較が可能であるという事情もあり,弊社中国法人との比較を調査対象として決定した.弊社中国法人と日本法人は,ほぼ同一のサービスや製品を扱っており,業務の大きな違いは提供対象となる顧客が日本,中国/台湾地域というリージョンの違いである.弊社の体制では社内の技術文書やグローバルの経営方針などは「英語」で提供されているが,顧客とのコミュニケーションは「現地語」で行っており,日本法人と中国法人でその範囲で組織外とのコミュニケーションにおける言語運用環境は同じであることを確認している.

なお,本稿における調査においては英語運用能力をアンケート記入者の自己評価で行っているため,回答者個々で見れば過大評価,過小評価による精度への影響が入る可能性はある.しかし先行研究である菅沼洋子の調査(2013)[15]では,集団に対する英語力の自己評価では過大評価と過小評価の両方のバランスにより,統計としては自己評価による調査結果と第三者からの客観的な評価結果は,ほぼ一致するとの調査結果があり,本稿における調査では,十分な統計上の母数(日:160名 中:426名)となる調査対象者を用意することで英語能力評価の客観性は保たれているとの根拠に依っている.

2.1 英語検定点調査における日/中法人比較

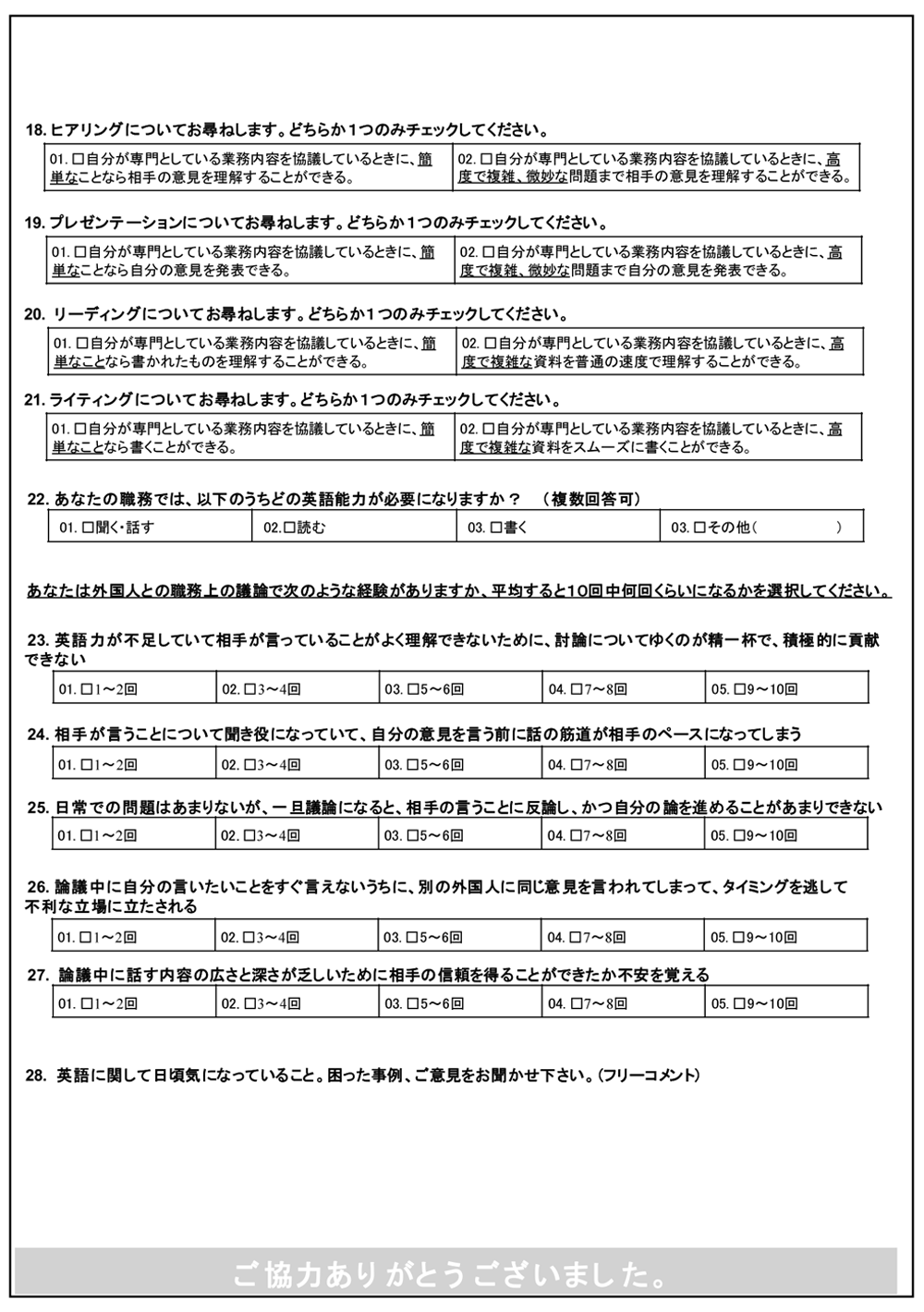

2012年時点で日本法人の日本語を母国語とする社員から250名を抽出し,別紙1の無記名アンケートで調査を実施した(有効回答数159).有効回答における年齢分布は30代が46%,20代が37%,40代が13%,50代が3%であった.職種は営業30%,技術職種56%,その他14%であり,技術職種の内訳は IT Specialist(33.9%),Architect (14%),Project Manager(PM)(8.1%)である.まず調査対象者の客観的な英語力を把握するためにTOEIC点数の調査を行った.最頻値は730~850点で46%,次いで850点以上が28%を占めた(図1).このスコアは日本企業のTOEIC平均スコアである550点より大幅に高く,日本法人の英語検定点数はきわめて高いランクと言える.本稿では点数上位者からランクA, B, C, Dと呼称する.

一方で中国法人での調査結果は有効回答数426で営業9%,技術職種62%,その他29%であり,技術者の割合はIT Specialistが47%,PM(10%),Architect(5%)であった.中国での英語検定として一般的な IELTS/TOEFLをTOEFL Equivalency Table[16]でTOEICスコア換算で比較したのが図1である.英語能力が高いランクA,Bの合計は日本法人で74%であり,中国法人の42%を32ポイントの大差で上回った.よって検定上の英語力では日本法人の英語力は中国法人より明らかに高いことが明らかになった.

2.2 実務における英語運用技能調査基準

英語力として「ヒアリング」「スピーキング」「リーディング」「ライティング」の4技能の調査を行った.調査目的は社員の技能毎の能力を測るためである.各技能の現場利用場面と深さ(習熟度)定義は,国際ビジネスコミュニケーション協会の企業英語力調査[11]を参考に弊社の実務想定例と基準を以下に定めた.

「ヒアリング」は,顧客に提案するソリューションについて,顧客から「値段が高い」「操作性が悪い」と言われた場面を想定する.これは「簡単」な内容の理解であり,顧客は平易な日常の言葉で話している.一方で同僚から「実装設計をこう変更するとシステムレスポンスが上がる」と提案されるのは「高度で複雑,微妙」な話題であり,内容の理解に技術的な知識と専門用語の語彙が要求される.

「スピーキング」は,顧客に提案するソリューションについて,操作ボタンを大きくして,ユーザインタフェースを改良したことを説明する場面を想定する.この時に伝えるのは「簡単」な内容で初歩的な英語で間に合う.一方ソリューションの各種パラメータ設定を行う方法を説明するのは「高度で複雑,微妙」な内容である.少数の特定の設定ならば,さほど複雑ではないかもしれないが,一通り説明する場合は相手が理解しやすい順番に話す工夫などが必要となる.従来にない機能が追加された場合には,内容がさらに複雑になる可能性もある.

「リーディング」は,顧客に提案するソリューションについて,宣伝カタログを読む場面は「簡単な内容」と言える.読み手として幅広い読者を前提としているため,専門知識のない人にも分かりやすいように書かれている.それに対してソリューションの一部のサブシステム開発を外部のベンダに委託する際の仕様書や契約書は「高度で複雑,微妙」な内容である.委託契約を取り交わす双方が細部に至るまで内容を100%理解する必要がある.要点や概要の理解だけでは不十分であるし,書式や用語に関する知識も要求される.

「ライティング」は,顧客との打合せのアポイントを取る電子メールは,「簡単」な内容である.文章に含まれる情報は限られる上,文面もほぼ一定で短い.一方でソリューションを業界標準として国際機関に提案する論文は,「高度で複雑,微妙」な内容を,まとまりのある文章として構成しなければならない.たとえ独創的な内容であっても,文章表現が稚拙であれば目的を果たせない可能性も高く,相応しい語彙や構文の選択が必要となる.

2.3 英語運用技能における日/中法人比較

本稿における調査における「自分の業務で必要な英語技能」への回答では「リーディング」が83%,「ヒアリング」と「スピーキング」が80%,「ライティング」が52%であった.業務上の重要度は「読む」「聞く」「話す」で必要性が高く,「書く」は半分程度で必要な技能と言える.

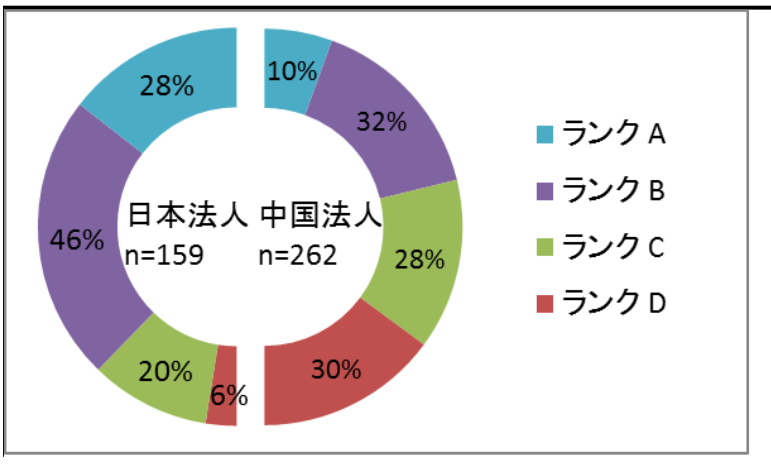

前項の基準で「高度で複雑,微妙な問題まで」実務が可能と答えた社員の割合はヒアリング28%,スピーキング19%,リーディング40%,ライティング31%であった(図2).次に各社員が保持しているTOEICスコアと4技能の習熟度の間で,相関係数を算出した.これはTOEICの点数が高い社員は,各技能の習熟度も高いという仮説が成り立つかの統計的仮説検定であるが,結果はリーディングで7.5,スピーキング,ライティング,ヒアリングは4.5以下であった.

Mark Chapman (2003)[17]や平井通宏(2002)[18]による英語能力とTOEICに関する先行研究ではTOEICスコアと英語能力の相関性は否定されているが,本稿における調査では有意水準を厳しく7%とした場合でもリーディングに関してはTOEICスコアとの有意な相関が確認できた.統計検定に不慣れな読者に補足すると相関分析で有意水準が確認されたことはTOEICの点数が高い社員には高度な実務での英語リーディング能力の保有傾向が立証されたことを意味する.一方でスピーキング,ライティング,ヒアリングはTOEICとの関係は統計上は立証できなかった.また弊社日本法人と中国法人の技能を比較したところ全技能で中国法人が日本法人を大きく上回っていた.

2.4 英語業務遂行能力の日/中法人比較

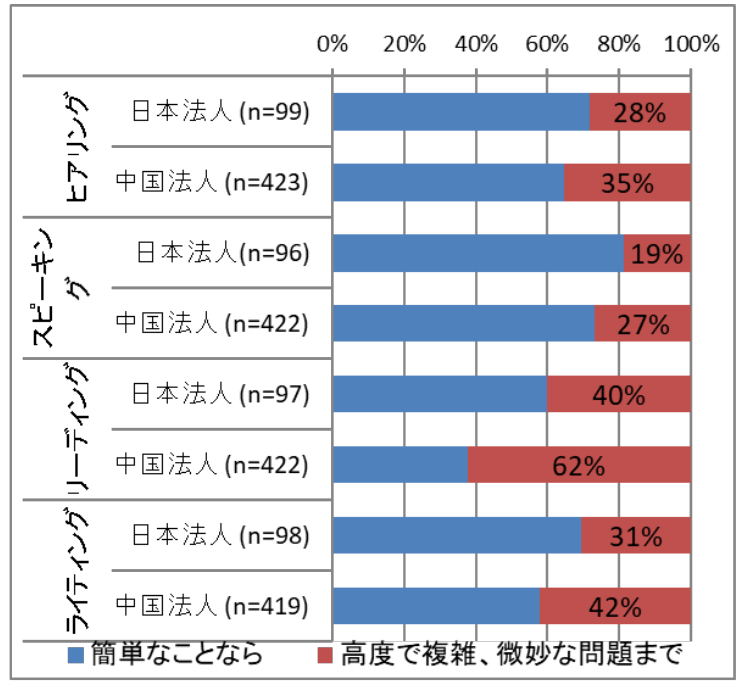

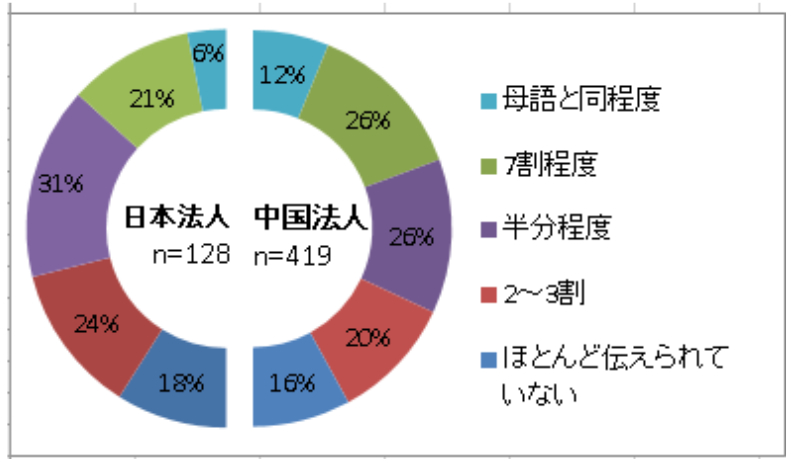

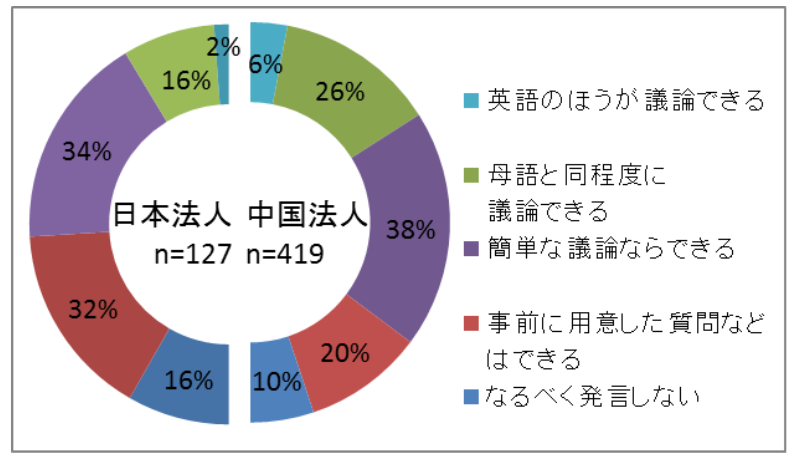

英語で実務を遂行できるかという総合的なビジネス遂行能力の調査として意思伝達能力と議論遂行能力について調査を行った(図3,図4).

日本法人では意図した内容を英語で伝達できる割合は,最頻値は5割31%,次いで2,3割が24%,7割が21%,ほぼなしが18%,10割が6%である(図3).議論遂行能力では『簡単な議論』が最頻値で34%,『事前に準備した質問程度』が32%,『母国語と同等以上』は18%である(図4).中国法人との比較では意思伝達では『母国語と同等』では6ポイント(図3),議論遂行での『母国語と同程度以上』では14ポイントの大差で中国法人が上回った(図4).さらに日本法人の約半分(48%)は『事前用意した質問だけ』『なるべく発言しない』とのきわめて低い英語運用能力での回答である.組織英語力では「苦手な人を減らす」ことが重要であり,現状の日本法人の組織英語力は大きな問題があると言わざるを得ない.

3.日中法人社員の能力差の原因考察

日本/中国法人で英語能力に大きな差があったことを踏まえ,原因を特定するために日本法人と中国法人の双方に勤務経験のある10名(日本人6名 中国人4名)の社員にパーソナル・インタビューを行った.中国法人の英語力が高いと認識していたのは10名中8名であり,その8名に原因を列挙してもらったところ3つの意見に集約された.「英語教育課程における違い」「国民性による違い」「英語利用環境の違い」である.本章ではそれぞれについて検討を行ってゆく.

3.1 日本 中国 台湾の英語教育の違い

日本法人と中国法人の双方に勤務経験があり,中国法人が日本法人より英語力が高いと認識していた8名のうち4名が「英語教育課程における違い」を日本法人と中国法人の英語力の原因と考えていた.今回調査対象としたビジネスパーソンである日本法人(日本),中国法人(中国,台湾)の3カ国の英語教育の状況を以下に整理する[19].日本の英語教育が他国と異なるのは英語教育に日本語を利用した文法訳読式を利用している点である(図5右).文法訳読式は英語を和訳する方式で大正,昭和時代に発展し,現在でも英語教育の基盤となっている.英文和訳,和文英訳の訓練に力を割く一方で,「聞く」「話す」を中心とした英語コミュニケーション能力の育成は軽視される傾向にある.2008年に小学5年生から英語教育を開始しており,さらに2020年からの新指導要領では,英語教育の開始を小学3年生に早め,小学5年生から教科として英語を学ぶ改訂が実施される予定である.学習指導要綱における習得語彙は高等学校修了時で最大2,700語になる[20].中国の英語教育は,都市部,農村部など学校がある場所によって相当なレベル差があることが前提になるが,英語教育に英語を利用する直接教授法と中国に適用するように変えた英語輸入教材を使用しており,ディスカッションなど「コミュニケーション能力の育成」を主眼とした英語教育を特徴としている.2001年より都市部では小学1年生,地方では小学3年生から週4時間,英語の授業の必修化を行っている(図5左).学習指導要綱での習得語彙数は高等学校修了時で最大6,100語になる[20].台湾の英語教育は中国に似ており,直接教授法および「コミュニケーション能力の育成」に主眼が置かれている.2001年より全国では小学5年生から,2002年より台北市では小学1年生から週2時間以上,英語の授業の必修化を行っている.学習指導要綱での習得語彙数は高等学校修了時で最大7000語である[20].以上から日本の英語教育は中国,台湾に比べると対応の遅れや,不足が目立っておりビジネスパーソンの英語コミュニケーション能力における差の原因の1つと推測できる.

3.2 日本 中国 台湾の国民性の違い

日本法人と中国法人の双方に勤務経験があり,中国法人が日本法人より英語力が高いと認識していた8名のうち3名が「国民性による違い」を日本と中国の英語力の原因と考えていた.ただしこの意見について同数の別の3名が「国民性による違い」という意見が出るだろうと予想した上で「国民性による違いではない」という意見を述べており,見解が大きく分かれる結果となった.「国民性の違い」とすることの肯定意見例としては「多少間違っていても積極的に発言する」「主張が強く意思の伝達を楽観的に解釈する」などの傾向が中国のビジネスパーソンにあり,調査結果に影響したという見解だったが,否定意見は「国際会議の発言量で日中間の有意な差は感じない」「ビジネスパーソンの解釈力に大差はなく個人差の範囲である」などであった.国民性の違いは調査結果への関与の証明が難しく,経験者の見解も大きく分かれている.また仮に原因の1つだったとしても,本稿が目的としている日本人ビジネスパーソンの英語力向上施策に繋げる検討は困難だと考えるため,本稿ではこれ以上の考察は行わないこととする.

なお筆者らは,中国も含め多数の国と地域の技術者が参加する複数のプロジェクトでリーダーを務めた経験を有するが,やはり個人の資質や性格に依る所が大きく,英語能力に関して日中間の「国民性の違い」が英語能力の差に関与していることには,多分に懐疑的である.

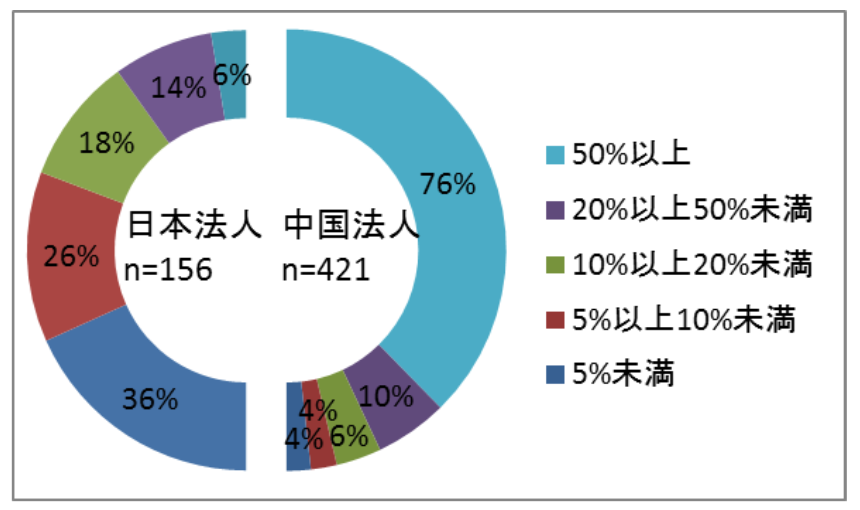

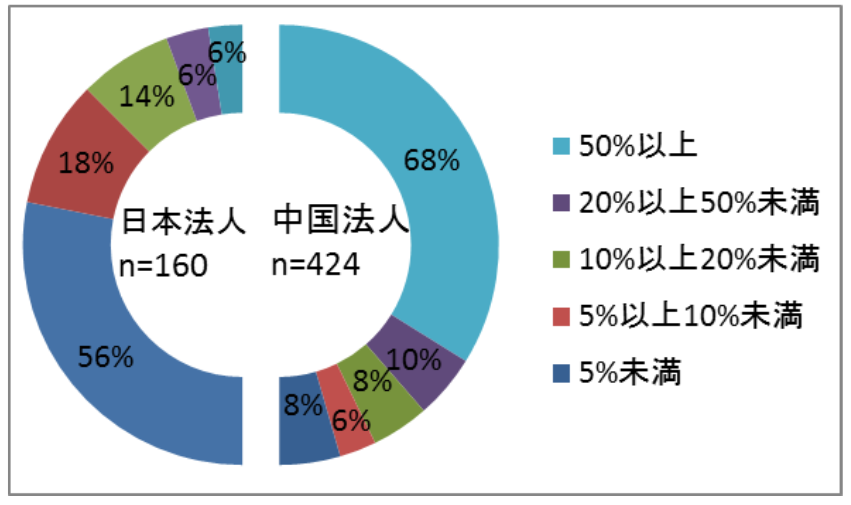

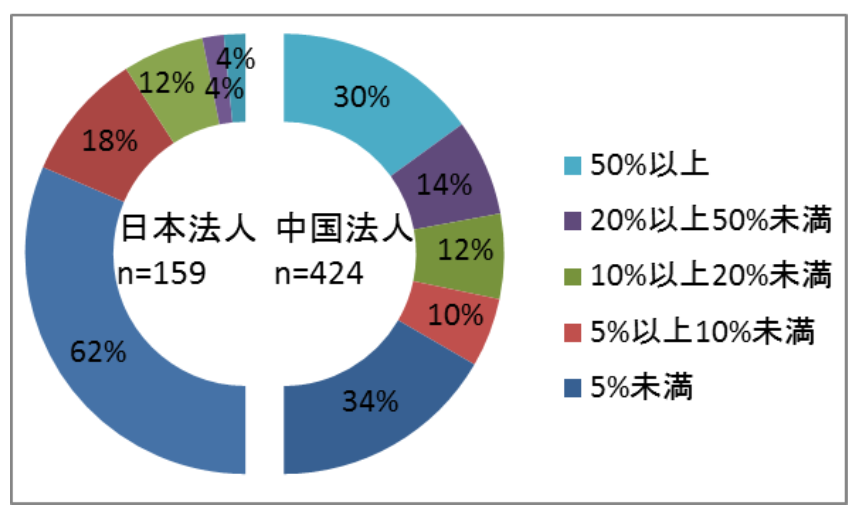

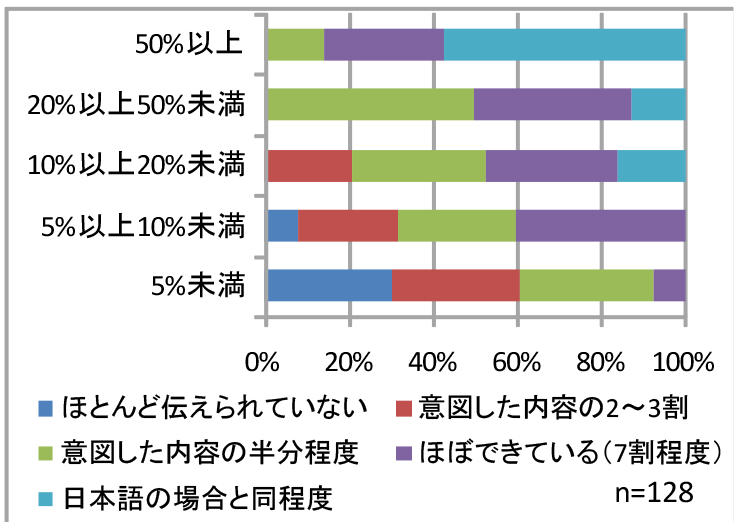

3.3 英語利用環境における日/中法人比較

日本法人と中国法人の双方に勤務経験があり,中国法人が日本法人より英語力が高いと認識していた8名のうち6名が「中国法人の方が英語を使う機会が多いことが調査結果に影響した」と考えており,最も多い意見だった.日本法人では英語圏社員とのメールや会議は英語で行うが,顧客および日本人同士のコミュニケーションでは日本語を使っている.中国法人では英語圏社員だけではなく,同国社員同士も会議やメールでは主に英語を使っており,母国語は顧客とのコミュニケーションや同国社員同士の会話などに限定されている.現在の中国法人における言語運用方式は業務上の都合ではなく,2002年頃からの経営陣のグローバル化を目的とした施策である.本稿では言語運用の裏付けのために日本法人と中国法人における「電子メール(受信/送信)(図6,図7)」,「会議(図8)」の英語化率を調査した.日本法人の電子メール英語化率は,送受信とも最頻値が5%未満と非常に低いが,中国法人は最頻値が50%と明らかな差異がある.会議の英語率も50%以上において中国法人が日本法人を26ポイント上回っていた.

4.英語能力向上方法検討と検証

業務英語化率が英語能力に影響するという仮説のもとに,送信メールの英語率と英語伝達能力の相関分析を行った(図9).結果は送信メールの英語率が5%を超えると能力は上昇し,20%以上で2,3割以下の社員は0になる.特に日本法人と中国法人で大差のある送信メール英語率と意思伝達能力の間の相関強度は有意水準0.7を大きく上回る0.85であり,強い相関関係が確認できたため「業務遂行の英語化率向上は英語能力を向上する」という英語公用語化の英語力向上効果を確認することができた.

本稿における調査では日本法人社員に今後の英語利用機会の増減希望についてアンケートを行ったが『現状維持』が49%,『増加』が43%で『削減』は8%にとどまった.また「将来,英語化が適切な業務」は,『日本人以外が意思決定に含まれる会議』が85%,次いで『電子メール』46%,『社内資料』31%であった.この結果から日本法人の社員は英語公用語化に対して必ずしも消極的ではなく,特に会議や電子メールについては今後の英語化を受け入れる姿勢の社員も多いことが判明した.一方で英語化導入時の課題での最多意見は『業務効率の低下』(84%)であった.調査回答では英語での業務は日本語での同じ業務の2,3倍の時間が必要という回答が最も多い.これは英語化の必要性は分かっていても,業務効率などを考えると現実に業務を英語で行うことがきわめて難しい状況が覗える.中国法人の調査回答でも業務効率の低下は指摘されていたが,社歴の長い社員ほどより軽微であった.このことから中国法人でも業務英語化による効率低下は発生していると見られるが10年以上の長期英語運用による熟練で徐々に克服してきたと推測される.

英語を使った業務効率を定量化するために,業務に必要な技能として最も回答が多かった英文リーディング速度を指標とした.リーディング速度は英語圏ネイティブの平均300ワード/分に対して非ネイティブは「未知の単語や文法がある文章」では100ワード/分以下にとどまる[23].「未知の単語や文法がない文章」で250ワード/分が訓練による目標値である[23].従って調査回答の「2,3倍の時間が必要」との調査回答は「未知の単語や文法がある文章」では正しいが「未知の単語や文法がない文章」では日本語での業務から2割増の範囲まで極小化可能で業務効率低下は許容範囲と言える.

4.1 業務影響極小化への「組織共通英語化」

業務効率低下を極小化する英語化支援を一言で表現すれば「未知の単語や文法がない」状態を作り出すことである.この状態を社員全員の英語力を飛躍的に向上して実現するのが理想だが現実には不可能である.そこで筆者は「英語のレベルを下げる」ことで,社員の能力の向上を待たずに業務を英語化することを勧めており,その手法として「組織共通英語化」を考案した.

この手法の要点は2つで,1つ目は英文法を定型化することである.英語圏ネイティブには,同じ言い回しを繰り返すことは知的でないという根幹となる考え方があり,1つの文章で類似の意味でさまざまなイディオムを使うことを好む傾向がある.これが英文法が複雑化する原因の1つとなっており,またビジネスにおける英語では本来必要のない習慣である.たとえば「確信する」という意味に対して“be sure”,“be certain”,“be convinced”,“trust”など1つの文章内で類似した複数の言い回しを使うことがあるが「組織共通英語化」においては「確信する=be sure」に固定し,繰り返しでも別の表現をしないことを徹底する.

2つ目は,対象組織専用の頻出語対訳を機械学習で生成することである.この手法は対象組織の特性でカスタマイズの必要があるが,最も基本的な考え方は,組織で生成された英文を最低1000文章以上準備して形態素解析と高頻出単語の抽出を行う.IBM Watson Content Analyticsでは文書コレクションに学習対象の業務英文を読み込ませた(インポート)上で標準提供されている自然言語解析機能(ファセット)でのスクリプトとしてのツール実装が可能である[24].またオープンソースではスタンフォード大学自然言語処理グループの『Stanford Core NLP』ライブラリでも同様の機能実装が可能である[25].対象組織の特性や規模にもよるが,筆者の経験では同一組織で生成された英文に用いられている単語の70~80%は300~600単語に集約できる.この高頻出単語の対訳の完全習得を社員に徹底する.

4.2 「組織共通英語化」の実部門での試行

日本法人の実部門の協力で「組織共通英語化」および英語公用語化による英語能力の変化について調査を行った.調査対象の部門規模は14名,平均TOEICスコアは715点(最高940/最低550)で職種はIT Specialist 10名とArchitect 4名である.

「組織共通英語化」として,まず「英語のレベルを下げる」ために市販本の「英文ビジネスレター事典」[26]を配布し,この本の例文を最優先で利用し,同一文章での繰り返しでも表現を変えないように徹底した.次に組織で作成されたメールと会議資料1,200文章を入手して形態素解析と高頻出単語のリストアップを行ったところ,総ワード数156,204に対して,頻出400ワードが文章の75%を占めていた.この400単語に和訳を付けた対訳集を部員に配布した.この対訳集は社員に完全習得してもらう必要があるが,実際にはその内250語は日本の中等教育レベルの習得語彙であり,英語が苦手な社員でも100単語前後の習得で済み,学習負担は小さかった.

以上の施策の上で『部門会議』と『部内宛てメール』を対象とした英語公用語化を開始した.

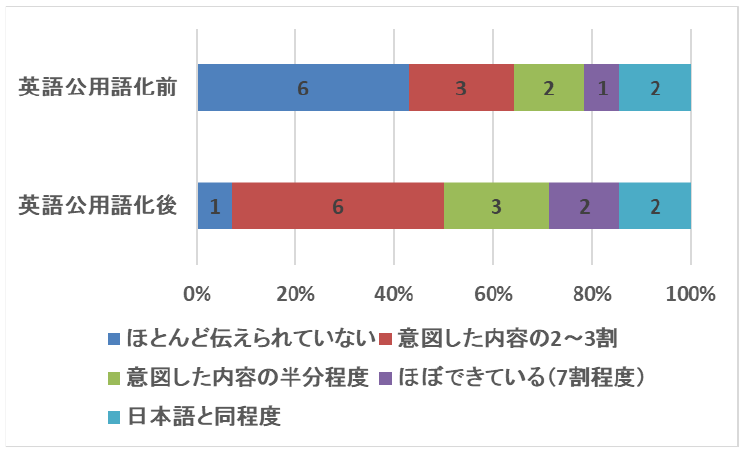

4.3 実部門業務英語化試行結果

業務英語化の開始前と6カ月後に英語能力調査を行った.まず6カ月後には部員全員のメール英語率において,英語能力向上が期待できる基準値である20%を超えた.実際に英語伝達能力は大幅に向上しており,英語が『ほとんど伝えられない』人数は1/6に減少し,『半分程度』に向上した社員も増加した.短期間で部門の組織英語力が大幅に向上したことが明確に確認できる(図11).反面,元々英語が非常に堪能な社員には,大きな能力向上が見られなかったが,これは組織英語力強化の観点では問題にならない.また「英語業務は2~3倍の時間が必要」という業務効率の課題では最頻値が1.5倍に改善が見られ,当手法の効果は実証された.

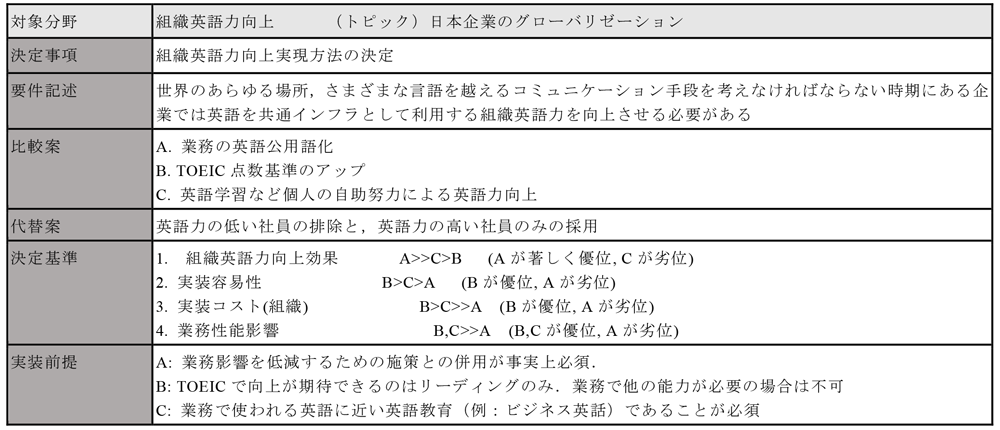

4.4 組織英語公用語Architecture Decisions

組織英語力の向上効果はその方法によって効果が大きく変わるため,適切な方法を英語力向上プロジェクトの早期に検討・決定すべき事項である.しかし現状では英語の勉強は個人の努力や業務外で実施するものという考え方が支配的で組織英語力としての能力向上ノウハウやアセットが不足しているため,コンサルタントや人事担当者が会社の英語力向上のために行うべき施策について適切な判断を行うのが非常に難しい.日本企業の大部分が間違った施策を選択して,ビジネスパーソンの英語力が一向に向上していないという近年の傾向を考えれば,適切な施策を選択するための選定基準のアセットの整備は必須となるだろう.

筆者はアーキテクト,コンサルタントが参照するReference Architectureとして,組織英語力向上施策の選択のための,「複数の候補から最適な方法を選択するための判断情報を整理した成果物(Architecture Decisionアセット)」を試作した(表1).作成にあたってはできるだけ平易な用語を使い,簡易的ではあるが判断基準の根拠にできることを心がけている.

Architecture Decision(Architectural Decision)は,ソフトウェアエンジニアリングの分野で複数の選択肢から,実際に選択を行ったアーキテクチャの理論的根拠(Rationale)を明文化しておくことで,システムにおける設計の意図を後年に残し,また同様の選択を行う他のシステムにおいて,参照するアセットとすることを目的とした手法である[27][28].本稿はソフトウェアエンジニアリングをテーマとした論文ではないためArchitecture Decision自体の詳細な解説は行わないが,筆者らは組織英語力向上という困難だが多くの企業が直面する課題において「複数の候補から最適な方法を選択する」ための判断情報を明文化することは社会的に重要な価値があると考えて表1を作成した.表1のフォーマットはArchitecture Decisionの分野で使われるQOC (Questions,Options,Criteria)テンプレートとして使われているものを採用してあり[29],Architecture Decision手法を業務で使うIT Architectには特に直感的に理解しやすい記述になっている.

要点としては「比較案」として複数の手法(A,B,C)が記載されており,「決定基準」に各方法の長所,短所比較を記述,「実装前提」に各方法を採用する際に,採用の前提となる事項を記述してある.組織英語力向上に取り組む企業や組織の担当者が,この成果物を参照することで,どの方法が自分の企業や組織に導入できる組織英語力の向上方法であるかの簡易判断に用いていただくことを狙いとしている.

業務への影響が許容できない場合は社員のTOEIC点数の向上や,個々の社員個人の英語学習努力に委ねることも有力な選択肢である.一方である程度の業務影響を許容できる場合には英語公用語化が最も有力な選択肢である.ただし業務英語化を支援する施策が不可欠である.本稿での「組織共通英語化」も業務英語化を支援する施策の1つである.

残念ながら日本企業が英語公用語化に取り組む際には「まず個人の英語能力を向上しなければならない」という考え方が圧倒的多数である.しかし筆者の見解はそれとは大きく異なっている.筆者が本稿で述べているのは「英語公用語化の実現により,組織英語力を向上する」考え方である.言葉を換えれば「英語が苦手な企業だからこそ,積極的に英語を公用語として使うべき」である.

一方で「組織共通英語化」が,英語のボキャブラリー(語彙)やイディオム(慣用句)利用に制約を設けて「英語のレベルを意図的に落とす」ことを指向しているため,バイリンガルや英語が堪能な社員から「英語表現が稚拙になる」との批判を受けることが多々ある.だが「組織共通英語化」は組織内の英語運用手法で,顧客とのコミュニケーションなど組織外まで制約する手法ではない.また英語が組織全体に定着した後は段階的に徐々に緩和が可能である.そもそも組織英語力とは英語を組織のコミュニケーションインフラとして利用することが最重要事項である.英語表現が優れているかは本質的な問題ではなく,まず組織全員に英語が伝わらなければ意味がない.英語堪能者の不便や不満はある程度はやむを得ないことだと筆者は割り切って考えている.

5.まとめ

多くの日本人にとって,英語能力の不足は共通の悩みである.経済のグローバリゼーションによって,従来は英語能力を必要としなかった日本企業もグローバルの競争力向上のためには,真剣に英語に向き合わなければならない時代になりつつある<第1章>.IBM日本法人の英語能力調査では,検定点数は中国法人を上回ったが,英語の実践的な能力では,すべての指標で中国法人を下回った<第2章>.日本法人と中国法人に勤務経験がある有識者インタビューでは,英語の業務利用頻度が英語力に影響した指摘が多い<第3章>.日本法人と中国法人の英語利用頻度に差があることを確認するとともに,業務における英語の利用頻度が英語能力と強い関連性があることを確認した<第4章>.概念実証として小規模な英語公用語化を試行し「組織共通英語化」の効果を確認した上で,組織英語力向上のためのArchitecture Decisions として汎化した判断基準をまとめた<第4章>.

本稿の新規性は従前の古典的な個人英語学習と異なり,組織英語力に焦点を当てた上で,情報技術による自然言語解析で「組織共通英語化」を定義し,実試行での効果まで確認した点にある.これは機械学習やコグニティブ技術が日本企業のグローバル化を支援できる大きなビジネス上の可能性も示している.本稿の結論は,日本企業が組織英語力を向上するための最適な方法は「英語公用語化」である.本稿で行った調査手法は,特定の業種や企業に特化した手法ではないため,読者の皆様の所属される企業や団体の英語コミュニケーション能力の把握や,向上施策の効果測定などさまざまな形で再利用できると考える.また本稿における調査結果と比較することで,調査対象の英語能力の傾向判断に役立てることができるだろう.多くの企業や団体のビジネスパーソンの調査結果のフィードバックを得て日本人ビジネスパーソンの英語コミュニケーション能力向上に有効な施策検討を進めるため,興味のある読者の方からの連絡があれば,調査などご協力させていただきたいと筆者らは考えている.

最後に米国における19世紀の著名な作家で医学者でもあるOliver Wendell Holmes Sr,の以下の言葉[30]を引用して結びの言葉に代えたいと思う.

“The main part of intellectual education is not the acquisition of facts but learning how to make facts live.” 「知的教育の要は事実の習得ではなく,如何にして事実を活かすかを学ぶことにある」

参考文献

- 1)首相官邸:一億総活躍社会の実現, https://www.kantei.go.jp/jp/headline/ichiokusoukatsuyaku/index.html (2019年2月5日アクセス)

- 2)首相官邸:「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」の成立についての会見, (平成30年6月29日), https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/201806/29kaiken.html (2019年2月5日アクセス)

- 3)経済産業省:海外事業活動基本調査 (1979〜2016).

- 4)情報処理推進機構:オフショア動向調査 (2013).

- 5)高森桃太郎:日系企業における英語社内公用語化の手順と管理体制, 同志社大学商学会 (2015).

- 6)二階堂遼馬:海外留学は英語力向上にどこまで有効か, 東洋経済ONLINE (2015年1月).

- 7)リクルート:転職市場調査レポート (2016).

- 8)International Institute for Management Development, https://www.imd.org/ (2019年2月5日アクセス)

- 9)IMD World Competitiveness Rankings 2018 Results, https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-competitiveness-ranking-2018/ (2019年2月5日アクセス)

- 10)三幣真理, 国際競争力にも悪影響!? 日本人の「英語レベル」の現状,幻冬舎ONLINE, 2018/7/3, https://gentosha-go.com/articles/-/16159 (2019年2月5日アクセス)

- 11)小池生夫,寺内 一,高田智子,松井順子:国際ビジネスコミュニケーション協会,企業が求める英語力,朝日出版社 (2010).

- 12)Cowles, M. and Davis, C. : On The Origins of The .05 Level of Statistical Significance, American Psychologist 37, pp.553-558 (1982).

- 13)高津春繁:比較言語学入門,岩波書店 (1992).

- 14)藤堂明保:漢字文化圏の形成,岩波講座世界歴史 第6(古代 第6 東アジア世界の形成 第3),岩波書店 (1971).

- 15)菅沼洋子:自己評価と他己評価を利用した自律的英語学習の探求, 日本英語検定協会 「英検」研究助成報告 25, pp.168-185 (2013).

- 16)Vancouver, Center,TOEFL® Equivalency Table (2016).

- 17)Chapman, M. : The Role of The TOEIC® in a Major Japanese Company, Proceedings of The 2nd Annual JALT Pan-SIG Conference (2003).

- 18)Hirai, M. : Correlations between Active Skill and Passive Skill Test Scores. Shiken: JALT Testing & Evaluation SIG Newsletter, 6. 3, pp.2-8.

- 19)倉住 修:日本の中学校英語教育の行方,白百合女子大學研究紀要 (2013).

- 20)本名信行:アジア諸国における英語教育の取り組み,文部科学省 教育課程部会 (2004).

- 21)RecordChina : <調査>英語習熟度ランキング, 世界首位はノルウェー, http://www.recordchina.co.jp/b50350-s0-c30-p3.html (2017年11月9日アクセス)

- 22)Japan Today : Education Ministry Proposes Radical English Education Reform, (2013年12月16日), https://www.facebook.com/JapanToday/posts/747156881978308 (2017年11月9日アクセス).

- 23)中西恵人:読解速度を上げるには? (2018).

- 24)Langé, J. M. : Discover and Use Real-world Terminology with IBM Watson Content Analytics, Developers Works, IBM (2015).

- 25)滝口周平:『Stack Over Flow』解析に見る非英語圏ITエンジニアの英語活用のヒント,社内論文 (2016).

- 26)橋本光憲:キーワードで引く英文ビジネスレター事典, 三省堂 (2010).

- 27)ソフトウェア・エンジニアリング・センタ エンタプライズ系ソフトウェア開発力強化推進委員会 非機能要求とアーキテクチャ分析 WG, 非機能要求とアーキテクチャ分析 WG 報告書 Ver1.0, (独)情報処理推進機構 (2011).

- 28)Tyree, J. and Akerman, A. : Architecture Decisions : Demystifying Architecture, Journals & Magazines, IEEE Software, Volume: 22 Issue: 2, (2005).

- 29)Muccini, H. : Advanced Software Engineering Design Decisions and Group Decision Making, Dep.nt of Information Engineering Computer Science and Mathematics University of L’Aqulia Itary (2014).

- 30)Lief, A. : Dissenting Opinions of Mr. Justice Holmes, Wm. S. Hein Publishing (1929/1981).

日本アイ・ビー・エム(株)アドバザリー・アーキテクト.1998年日本アイ・ビー・エム入社.サービス部門のエンジニアとしてシステム基盤のプロジェクトマネージャを経て,現在は主に製造業のITアーキテクトとして活動.特に製造業向けのAI適用に向けたセッションリーダに従事し,工場業務の生産性向上,安全管理効率化などのテーマに取り組む.

斎藤 彰宏(正会員)saitoha@jp.ibm.com日本アイ・ビー・エム(株)IBMシニア・コンサルタント,クラウドマイスター上級エンジニア.1972年生まれ.1995年日本アイ・ビー・エム情報システム入社.長野オリンピックプロジェクトなどを経て,主にITアーキテクトとして企業・官公庁のシステム設計,構築に従事.研究分野は,クラウド環境における資源配置最適化,分散コンピューティングにおける実装アルゴリズム.

採録決定:2019年5月22日

編集担当:大蒔 和仁