標準化活動を通して次世代へ伝えたいこと─IoTやスマートシティ国際標準化活動の経験と実践から─

1.はじめに

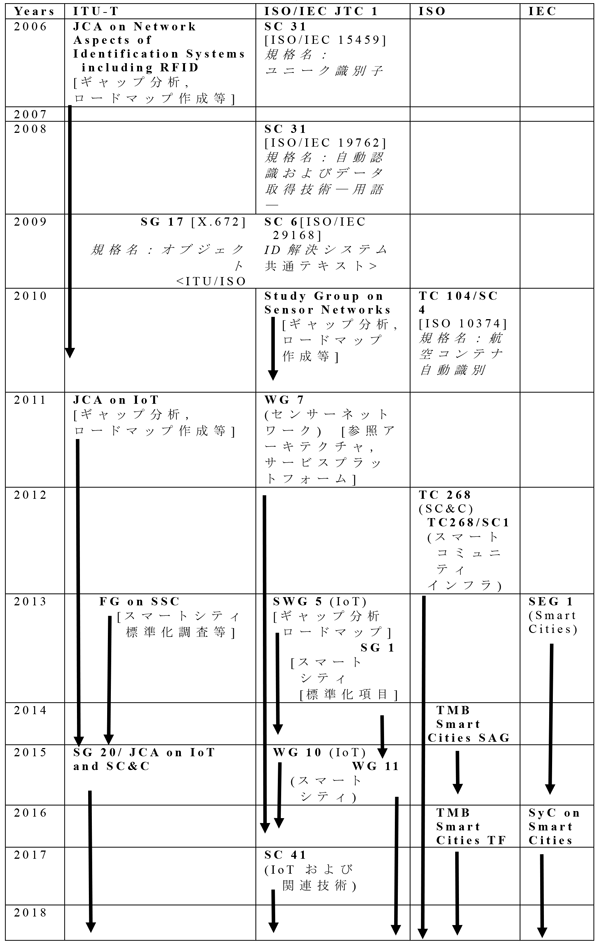

筆者は,1999年から2017年まで,(株)日立製作所において,自ら情報処理系,情報通信系の国際標準化活動を行うとともに,社内およびグループ会社の国際標準化活動の推進と現場の活動のサポート,アドバイス等を行ってきた.また,2017年9月に定年退職した後も,コンサルティング会社を立ち上げ,引き続き国際標準化活動に対するサポート業務等を行っている.本稿では,これらの筆者の経験や実践を通して得られた,国際標準化活動を推進していくにあたってのベストプラクティスと言えるものを紹介する.具体的な活動の現場としては,ISO/IEC JTC 1に関係する活動と,ITU(国際電気通信連合)に関係する活動を取り上げる.ご存知のようにJTC 1は,コンピュータの発展とともに文字コードやプログラム言語を標準化することから始まり,今やクラウドシステムやビッグデータ,情報セキュリティ関係の標準化を扱っている情報処理系全般の国際標準化組織である.一方のITUは,国際電話の番号計画や国際通信プロトコルの開発から始まり,今やインターネットの次の世代の通信技術を検討している.また,ITUは国連の専門機関であり,発展途上国への標準の普及にも努めている.このように,それぞれの組織は,ある程度専門性が異なり,従来は,暗黙のうちに役割分担ができていたが,最近のインターネットオブシングス (IoT : Internet of Things) やスマートシティの標準化のように,標準化の対象がきわめて幅広く,技術的にもさまざまな組合せが必要な案件に対して,活動領域の重複が起きている(表1,表2参照).これら組織の両方にかかわってきた筆者の経験を,ここに記しておきたい.なお,国際的な標準規格には,ISO, IEC, ITUのような国際組織が作るいわゆるデジュール標準と,特定の企業グループやステークホルダーが集まって作るいわゆるフォーラム・コンソーシアム標準があるが,筆者の経験の多くは,デジュール標準化機関を中心としたものである.しかしながら,関係者が集まり,公式,非公式に議論し,物事を決めていくということにおいては,本質的な違いはないと言ってよいであろう.

2.IoTおよびスマートシティ関連の国際標準化

2.1 IoTからスマートシティに至る国際標準化の経緯

インターネットが本格的に使われ始めたのは,1990年代の中頃からであるが,2000年代に入るとインターネットで情報をやりとりするのは人間だけではなく,いわゆる「モノのインターネット」 (IoT : Internet of Things) という概念が提唱されだした.最初のうちは,人間だけがインターネットでやりとりするのでは,そのうち流通する情報量が頭打ちとなるので,通信サービスプロバイダが収入源を増やすために人間だけではなく,犬や猫にも情報発信させるということかと揶揄されていたが,今や,自動車はもちろんのこと,ビルのエレベータ,エスカレータ,空調設備,鉄道の信号装置,道路や橋梁にセンサを付けてメンテナンスに役立てることは,常識となりつつある.

そのような中で,国際標準化の世界で動きが出てきたものがふたつある.1つは,そのセンサから情報を集めるためのセンサネットワークの標準化である.もう1つは,そのセンサが,どこにあってそれは何物であるかを表すための識別子 (Identifier) ,いわゆるIDの付け方の標準化である.

この2つの動きが,やがて技術としてのIoTの国際標準化と,その応用としてのスマートシティの国際標準化に発展していくのである(表1参照).

2.2 ITU-TにおけるIoT関連の標準化の経緯

ITU-T(国際電気通信連合電気通信標準化局)では,2006年にIDシステム,特に無線通信機能を持ったRFID (Radio Frequency ID) の検討を開始すべきだとの声があがった.特に熱心に主張していたのは韓国の研究機関であったが,当時,日本でもRFIDチップの開発が積極的に行われていたため,日本も韓国の提案に同調した.結果として,韓国と日本の主導でJCA (Joint Coordination Activity)という検討組織が設立された.JCAというのは,その名の通りコーディネーションを行う会議体で(文献[1]),ITU-T内部の各SG (Study Group) のみならず,ISOやIEC等の外部標準化組織からの参加を求めて,広く当該案件に関する標準化状況を調査し,重複等がないように調整するものである.本JCAの設立時の名称は,JCA on Network Aspects of Identification Systems including RFIDという大変長いものであった(表1参照).具体的な設立の経緯については,実例として後述する.

その後,IoTという用語が一般化したために,このJCAの名称は,2011年にJCA on Internet of Thingsに改称された.一方,2013年には,ITU-Tにおいてスマートシティにかかわる標準化を検討すべきとの声が上がってきた.これは主にスペイン,イタリア等の南欧諸国と中東諸国が積極的に主張した.結果として,スペインとUAEが主導して,FG (Focus Group) on Smart Sustainable Cities (FG-SSC)という組織が設立された.FGというのは,当該分野の標準化状況を調査し,ギャップ分析を行い,ITUにおいて取り組むべき標準化領域があるかどうかを検討する会議体である.原則的に1年間で活動を完結し,報告書 (Deliverables) を作成する.その中で,取り組むべき標準化領域がある場合は,ふさわしいSGに作業を依頼し,ふさわしいSGが存在しない場合は,SGの新設を提案する.本件の場合,これまで通信網の技術を中心に扱ってきたITU-Tにはなかった新しい取り組みであり,新しいSGが作られた.ただし,その際に,スマートシティだけでなく,それまでITU-Tが検討してきたIoTと組み合わせて,“Internet of things and smart cities and communities” (IoT and SC&C) というタイトルのSG 20が設立された(文献[2]参照).すなわち,IoTの応用先,IoTが実現すべきものこそがスマートシティである,というのが,ITUの考え方である.また,同時に上記のJCA on Internet of Thingsは,JCA on Internet of Things and Smart Cities & Communitiesに改称された(文献[3]).

2.3 ISO/IEC JTC 1におけるIoT関連の標準化の経緯

JTC 1は情報処理技術をその標準化のスコープとするTC (Technical Committee) であり,ISOとIECの Joint Technical Committeeであることから,ISO/IEC JTC 1と呼ばれている.情報処理技術の分野では,物の情報をコンピュータあるいはデータベースに取り込む手段としてのIDの重要性が早くから認識されていた.具体的には,1995年にSC 31(自動認識およびデータ取得技術)が新設された.そのスコープには,1次元,2次元のバーコード,RFID,非接触型ICカード等が含まれていた.2006年には,ISO/IEC 15459 “Unique identifiers” という国際規格の第1版が制定されている(表1参照).この規格は,それまでに存在していたあまたのIDコード体系を包含しつつ,全体としては世界中でユニークとなるIDを作るためのルールを決めたもので,その仕組みをごく簡単に言えば,国際発番機関が企業にユニークコードを与え,企業はその下の桁の番号体系を自由に決められるというものである(ネットワーク機器に割り当てられる物理アドレスであるMACアドレスもこれに類似した考えで作られている).

一方,ITU-Tと同様に,JTC 1でもセンサネットへの取り組みの重要性が言われるようになり,2010年にStudy Group on Sensor Networks というグループが新設された(表1参照).JTC 1におけるSGとは,上記ITU-TにおけるFGとほぼ同じ機能を持つ会議体であり,原則1年間の活動で,ギャップ分析を行い,JTC 1としてこの分野に対してどのように取り組むべきかを進言する役割を担っている.当時,このグループの設立は,中国と韓国が主導した.結果として翌2011年には,このSGがWG 7 (Working Group 7 : Sensor Networks) という規格の作成ができるグループに格上げされた(表1参照).

IoTという文脈の元でJTC 1での検討が始まったのは,2013年からである.この年にSWG (Special Working Group) on IoT という検討グループが設立された(表1参照).JTC 1におけるSGとSWGの違いは,前者が原則1年限定で提言をとりまとめる活動を行うのに対して,後者は,期限が設けられていないことのみであり,作業内容はほぼ同じである.結果として2年後の2015年には,このSWGは,WG 10 (Working Group 10 : Internet of Things)に格上げされ(表1参照),規格化作業を始めた.なお,SWGの段階から,上述のSC 31のメンバも数名が参加しており,技術の継承性は保たれていた.

2017年に上記のWG 7と,WG 10は,SC (Sub Committee) 41に統合された(表1参照).SC 41のタイトルは,“Internet of Things and related technologies” であり,ここに至ってISO/IEC JTC 1としても本格的なIoTの検討組織が設置されたことになる.

3.ITU-TとISO/IEC JTC 1におけるIoTおよびスマートシティにかかわる具体的な活動例

3.1 上流会議体への参加の意義

3.1.1 ITU-Tの上流会議体

前章で,ITU-TにおいてはSGが,JTC 1においては,SCが,当該分野の規格作成の主体であることを述べた.当該分野の規格作成において,何らかの成果を残したい場合は,もちろんこれら現場のコミュニティに属して,会議に参加することが重要であるが,可能であれば,さらに上流のコミュニティ,上流の会議体の会議に参加することが望ましい.たとえば,ITU-Tであれば,TSAG (Telecommunication Standardization Advisory Group) という会議体がある(文献[4]).ITU-Tの正式な総会であるWTSA (World Telecommunication Standardization Assembly) は4年に1度しか開催されない決まりなので,TSAGは,実質的なITU-Tの年次総会であり,ITU-Tの事務局長 (Director) 以下,すべてのSG議長と関係するITU事務局員が出席する会議である.もちろんメンバ国,企業メンバは登録すれば誰でも参加可能である.国連の専門機関の重要な会議であるので,全体会合では国連公用語6カ国語の同時通訳がつく.ここでは技術的な議論はほとんど行われず,ITU-Tの標準化作業の今後の方向性等の戦略議論が行われるが,実務的に重要なのは,SGの改廃も含めた組織構成の見直し議論と,作業方法,運営ルールの見直しである(文献[5]).

たとえば,2.2節で述べた,JCAやFG等の会議体を定義し,制度を確立したのは,TSAGである.JCAは,その名の通り,ITU内外の活動の調整をとる場であり,たとえばJCA on IoTは,すでに10年以上の活動実績を持ち,非常にうまく機能している.毎年発行されるその報告書には,400件以上のIoTに関係する国際標準規格やその制定主体,活動スコープ等が整理されている.3.2節に述べるが,このJCAの設立には,筆者も大きくかかわった(表1 2006年参照).

一方のFGは,実は日本が積極的にTSAGに提案して実現させた会議体である.2003年頃から,日本からProject Groupとして,提案していたもので,これまでのSG体制ではカバーできなくなりつつある広範囲の技術領域にわたる標準化活動(後に盛んになった「スマートシティの標準化」が典型的な例である)を検討することを目指した.この提案に際しては,日本代表団の中で筆者が担当者になり,寄書作成・提出等の具体的な作業を行った(文献[6]参照).結果として,FGという名前になり,特定の(横断的な)テーマに対して,標準作成作業に入る前に,ギャップ分析,要求条件の整理から参照アーキテクチャを合意するところまでを作業領域とするものとなった.前述のFG-SSCは,2013年から約2年間の集中審議を経て,23件もの報告文書を作成し,その成果物をすべてSG 20に引き継いだ(表1参照).FG-SSCは,SG 20の円滑な立ち上げに貢献したと言える.

ITU-TのSGでもISOやICEのTC/SCでもそうであるが,すでに確立したコミュニティは,自らの存在意義を高めようとするし,自らの担当領域はもちろん,その周辺領域であってもほかのコミュニティに口を出されるのを嫌う傾向がある.コミュニティのメンバも固定化してきたり,保守的な傾向が見られたりもする.したがって,IoTやスマートシティ等の新しい,しかも適用範囲が非常に広い技術領域の標準化作業を進めるには,新しい受け皿作りから始めることが必要となる.このような議論の場の1つが,TSAGであり,何か新しいことを始める(企業にとっては,新市場を立ち上げる)ためには,このような議論の場から参加して,自らの目的を果たせるように仕組みやスコープを仕込んでいくことが肝要である.議論の場ができてから出ていくのでは遅いのである.こういう点は,経験を積まないとなかなか分かりにくいかもしれない.

もう1つ重要なのが,TSAGの場は,標準化作業のルールの改定や新設の場であるということである.標準規格策定の現場であるSGやWP (Working Party) に参加しているメンバにとっては,会議の進め方や文書の提出の仕方,文書の処理の仕方から承認プロセスまで,事細かなルールにしたがって作業を行うことは,当然のこととなっている.しかし,そのルールは固定化されたものではなく,TSAGの場で修正や新設を提案し,議論し,変えていけるものである.しかし,この議論は決して常に公正な動機から提起されるとは限らない.オリンピックのスポーツ競技のルールが常に各国が自らに有利になるように改定にしのぎを削っているように,標準作成のルールも常に何らかの意図をもって改定しようとの提案が出てくるものである.このことは,国際標準化に取り組んできた歴史がまだ浅い日本企業等から見逃されがちであるが,非常に重要な点である.企業の中で,個別案件で現場の標準化作業にかかわっているメンバがいる場合,その企業内で誰かが,何か彼らにとって不都合なことが起こっていないか把握すること,さらには,何かもっとうまく活動できるようにしてあげることができるかどうか考えることは,重要である.現場は,ともすればルールだから仕方がない,とあきらめている場合がある.組織力がある企業であればなおさら,上流の会議体での発言力を強化し,自らに不利になるようなルールの改定を阻止する等の活動を行うことが重要である.それが自らに有利な市場を作り出すことにつながるのである.なお,ITUの国際標準化の組織や特徴,活動全般については,文献[7]に詳細に示されている.

3.1.2 ISO/IEC JTC 1の上流会議体

ISO/IEC JTC 1の場合は,この上流会議体にあたるのは,年1回開催されるJTC 1 総会 (Plenary) である(文献[8]参照).審議内容は,上述のITU-T/TSAGとほぼ同様である.ただ,ISOやIECはメンバシップが国単位 (参加主体をNational Bodyと称する) で,ITUとは異なり企業メンバという概念がないので,議論の対立は,TSAGよりも一層「国対国」という様相が濃くなる傾向がある.

また,最近は,IoTやスマートシティのみならず,クラウドシステム,ビッグデータ,AI等,情報処理技術分野の技術革新が多く,JTC 1 総会にて組織の改編が行われるケースが増えている.IoTとスマートシティについても,ITU-Tと同様に1つのSCで検討すべきであるとの意見も出ていたが,JTC 1におけるIoTは,クラウドシステムやビッグデータのアーキテクチャとの整合性をとることも必要であるとの考え方もあり,2017年のJTC 1 総会では,スマートシティの規格化作業を担当しているWG 11のSC 41への統合は見送られた(表1参照).なお,JTC 1におけるスマートシティ標準化の当初の状況については,文献[9]に詳細に示されている.

なお,ITU-T/TSAGは,約80カ国140名程度が参加する.JTC 1 総会は,約60カ国100名程度が参加する.どちらも会期は一週間程度で,比較的大きな会議である.TSAGは,6カ国語通訳を用意する必要もあり,原則ジュネーブのITU本部で開催される.一方,JTC 1総会は,メンバ国が持ち回りで開催しており,日本も10年に一度程度,総会を招請している.筆者は,TSAGには,2001年から2016年まで,JTC 1 総会には,2007年から2015年まで参加した.

3.2 ITU-TにおけるIoT関連の標準化活動推進への参画

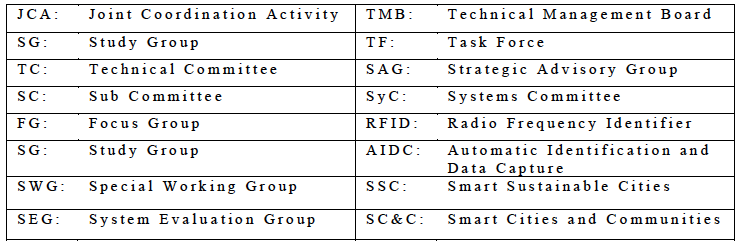

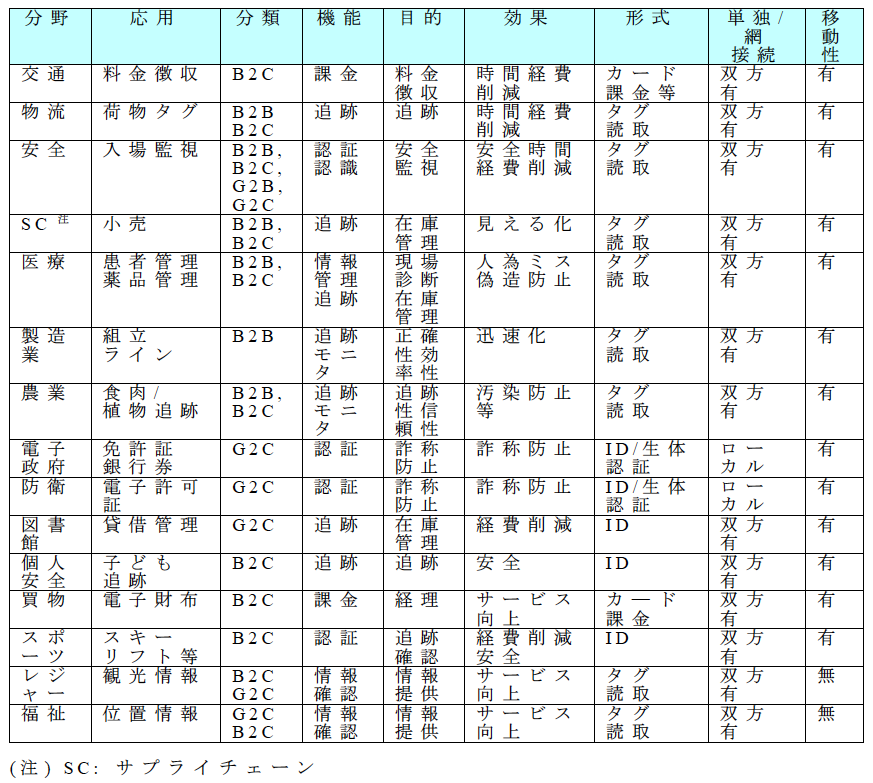

2.2節にて,2006年にITU-Tが,JCA on Network Aspects of Identification Systems including RFID という組織を立ち上げたと記した.この組織の立ち上げ提案は,韓国の研究機関からTSAGにおいてなされたものである.筆者が当時所属していた企業でも,RFIDチップを開発しており,市場の拡大を期待していたから,この動きに便乗することとした.TSAGでの議論は,会期中にアドホックグループを開催して,興味ある人間を集め,この分野の現状と,どのような検討課題があるかを整理せよという方向になり,提案者の韓国の研究者がリーダとなり,筆者がサブリーダとなった.リーダはすでに,“Business Models and Service Scenarios for network aspects of identification including RFID” という文書を用意してきていたが,それは,ほぼユースケースをまとめただけのものであり,“Service Scenarios”というには,少し無理があったし,ましてや“Business Models”は,ほとんど描けていなかった.これは,その研究者が企業でのビジネス経験がないので,無理からぬことであった.そこで筆者は,用意された文書の内容を2つの表に整理することをリーダに提案して,自ら一晩でその表を仕上げた.

1つは,応用分野別(交通,物流,医療,農業等)にどのようなアプリケーションがあり,それは何を解決することを目的 (Purpose) としており,どのような効果 (Effect) があるか,それを果たすためにはどのような機能 (Function) を具備すればよいか等を整理したものである(表3).もう1つは,観点を変えて,機能別 (アクセス制御,課金,追跡,認証等) にどのようなアプリケーションがあり,実現のためにはどのような要求条件があるかを整理したものである(表4).この2つの表を加えたことにより,どこにどのような課題があるかが明確になり,ITU-Tで取り上げることの意味が十分あることが認識された(文書の最終形全文は文献[10]).結果として,JCAの設立が決まり,リーダであった韓国の研究者からは大変感謝された(筆者が一晩で作り上げたものであることは,ほかのメンバには知らせておらず,すべてそのリーダの手柄とした).ちなみに,そのリーダであった彼は現在,ITU-T/SG 20/WP 1の議長を務めており,筆者とはこの10年間,大変良好な関係を築いている.

3.3 JTC 1におけるIoT関連の標準化活動推進への参画

2.3節に記したように,JTC 1では,2010年にStudy Group on Sensor Networksを立ち上げた.筆者は第1回会合に参加している.このSGは前年のJTC 1総会で設立が決まったもので,主な提案者は,中国と韓国であった.中国では折しも「物聯網(ウーレンワン)」と呼ばれる中国版IoTが盛んに構想されていた時期であり,この第1回会合も中国・上海で開催された.行ってみると,前節で述べたITU-TのJCAで一緒に活動していた韓国の顔見知りの研究者もたくさん参加していた.そのため,中国,韓国が主体で議論を進めていくにもかかわらず,筆者はごく自然に仲間に入れてもらえた.また,技術的にも,中国からはセンサデバイスやセンサチップの専門家が多く参加しており,必ずしも通信ネットワークの専門家が多くなかったことから,通信ネットワークの技術者である筆者の意見はきちんと取り入れてもらえた.

2.3節に記したようにこのSGは翌年にWG 7に格上げされ,第1回会合は英国・ロンドンで開催された.筆者はこれにも参加した(文献[11]参照).第1回の会合に参加したメンバは,お互いに設立メンバとの意識が高く,比較的強固なコミュニティが生まれやすい.そのため,以降のお互いのコミュニケーションが非常に円滑になる.このことも経験してみないとなかなか実感しにくいことであろう.

3.4 その他のエピソード

ITU-TのJCAの何回目かの会議だったと思うが,韓国・ソウルで開催されたことがあった.ソウルは近いこともあって,軽い気持ちで出かけて行ったが,会議場に行ってみると,十数人の韓国人参加者以外は,誰も海外から参加していなかった.会議自体は,シンガポールやオーストラリア等,比較的時差が少ない国々からの遠隔参加(電話会議形式)があったので,国際会議の体面は保ったが,海外からの唯一の参加者として,筆者は大変な歓待を受けた.

JTC 1でスマートシティを扱うWG 11が立ち上がって,第2回の会合のときに,中国とインドから,JTC 1としてもスマートシティの指標を作るべきだとの提案があり,両国から大量の具体的な指標案が提出された.スマートシティの指標については,すでにISO本体でもITU-Tでも取り組んでおり,JTC 1独自の指標の必要性が見いだせないと主張したが,中国もインドも譲らず,結局,ここでも韓国の研究者がエディタに祭り上げられて,指標の整理をすることになった.このため会議後のオフラインの会話で,筆者はこのエディタに,ISOやITU-Tの検討で俎上にのっている指標が分かるデータを送ることを約束して,会議後に実際に送った.次回の会合でエディタはこれをもとに整理した表を示し,中国やインドから提案があった指標の半分以上がすでにISOやITU-Tで検討済みであることを示してくれた.その結果,中国,インドも納得し,ISOやITU-Tと重複するような指標は削除され,JTC 1としての見識が示される指標とすることができた.

4.経験から得たプラクティス

4.1 ルールは自分で作るもの

標準化活動に従事する者は,往々にしてその組織構成の中で,組織の決めたルールを守って活動するように言われるし,そのように信じて活動している人がほとんどであろう.文書は提出期限までに提出しなければならないし,審議のやり方も細かいところまで決められているのが普通である.しかし,ルールというのは変えられるものである.3.1節で述べたように,どの標準化組織もその上位組織として,運営ルールや組織構成を議論する場を持っているのが普通である.それが,ITU-TではTSAGの場であり,JTC 1では総会の場である.ルールは変えられる,自ら提案することもできる,という意識を常に持って標準化活動に参加することが重要である.

このような上位組織に参加して,各国がどのような駆け引きを行っているか目の当たりにするのは良い経験になるはずである.ただ,このような会議は,その場での結果をすぐ成果に結びつけられるものではなく,成果が出るまでには時間がかかる.そのため,特に企業に所属している者にとっては,何のための海外出張であるかの理由付けが非常に難しい.会社の上司や幹部が,このような標準化活動の事情を深く理解していないと,参加が難しい.企業が国際化するということは,こういうことも含めて対応できるようになることであるということを理解してほしいし,本稿が少しでもその役に立てばと思う.また,このような海外の国際会議に参加するのは無理であるという場合でも,その国際会議に対応する国内委員会で必ず事前の議論は行われているはずであり,国内委員会を介して国際でどのような議論が行われているかを知るだけでも意味があると考える.まずは,そのあたりから始めてみる手もある.

4.2 手柄は譲れ

特に中国や韓国の標準化活動に従事する者に顕著であるが,個人の成果を非常に気にすることが多い.これは,彼らが所属する組織での本人の評価であったり,彼らを派遣している国の成果への強い要求であったりに起因するものであると思われる.成果によってもらえる予算もかなり左右されるとも聞く.ここで言う「成果」とは,提案寄書の内容が採用されたりとか,作業のエディタに指名されたりとかである.議事録に何らかの記録を残すだけでもよい.もちろん検討グループの主査等はもちろんWGの議長就任などはかなりの成果となる.一方,日本からの参加者,特に企業から派遣されている者は,個人の成果はあまり問われないことが多い.むしろ結果として全体がその企業が望むような方向に動いて行けばよく,個人プレーはあまり歓迎されない.まして,議長等に推薦されてしまうと本来の企業の業務に影響するのではないか等との消極的な対応を耳にすることもある.

国や所属組織からの圧力から個人の成果を求めるあまり,本人の実力以上の役割を担おうとする場面を目にすることもある.技術的知見が狭かったり,ひどいときには,そもそも英語力が不足していたりする.3.2節で紹介したように,そんなときに,彼らに入れ知恵をしてあげたり,代わりに文書を書いてあげたりすることは大変喜ばれる.本稿の表3,表4は,その目的のために筆者が会議期間のある夜,一晩で仕上げたものである.もちろん恩着せがましくなく,彼らのプライドを傷つけないような配慮は必要であるが,自分が手柄をあげる必要はあまりないのだから,結果として彼らの手柄としてあげることが肝要である.それでその後の良い関係を築くことができれば,その行動は,自分にとっても十分見合ったものとなるのである.3.4節後段のエピソードも同様で,私自身は表に出ていない.

4.3 第1回会合には出席せよ

上位の会議体に参加して,新しいグループの設置にかかわることも重要であるが,設置されたらそのグループの第1回の会合には,極力参加してほしい.筆者自身は,第3章で述べた,JCA, FG, SG, WG等の会合のすべての第1回会合に参加してきた.第1回会合に集まったメンバというのは,「設立メンバ」として,なんとなく連帯感みたいなものが生まれる.もちろん会議で黙ってばかりでは駄目であるが,それでも初回会議では,たいてい互いの交流のためのレセプションパーティが行われることも多いので,仲良くなるチャンスはある.その後の会議に必ずしも継続して出られなくても,出席したときには,初回に仲良くなった仲間たちから,彼は最初からいたから,と扱ってもらえるので有利である(3.3節に記したJTC 1/WG 7第1回会合(英国・ロンドン)の報告等を含む筆者の国内委員会への報告書を文献[11]に示した).

4.4 国際会議には極力出席せよ

前節と矛盾するようなことを言うが,やはり国際会議は毎回出席するに越したことはない.提案する内容がないと出張させてもらえない,とかいろいろと都合はあるであろうが,継続して参加しつづける者が信頼される世界である.突然出てきて,これを提案します,と言ってもなかなか簡単には受け入れてもらえない.第1回から継続して出ていて,毎回建設的な意見を述べていれば,いざ自分が何か提案するときには快く受け入れてもらえるものである.もちろん建前としては,突然出てきた参加者も継続して出ている参加者も同様に扱われるべきであり,実際,極力そのように扱われるが,やはりそこは人間同士なので,新参者よりは何かと有利であると言える.

4.5 技術力と努力は必要である

第3章でいくつかの例やエピソードを紹介したが,標準化活動というのは,人と人との対話であり,仲間づくりである.いくつかの例外はあるものの,基本的には規格化作業の現場は,技術者同士の話し合いである.したがって,やはり個人個人の技術力は必要不可欠である.会議の進め方として,時には,はったり (Bluff) も必要であるとの意見もあるが,最終的には,当該技術への深い理解と,広い知識を持っている者が尊敬される世界である.標準化の世界は,常に最先端の技術が議論されることが多いので,それに追随していくのは大変であるが,常に新しい知識を身に付ける努力を怠ってはならない.

たとえば,筆者は2010年にITU-Tが設立したFocus Group on Smart Grid (FG Smart)の副議長を拝命したことがある(文献[12]参照).ちなみにFGの副議長は,配下のWGの議長を務めなければならない.筆者は,要求条件を整理するWGの議長となった.通信系の国際標準化を扱うITU-Tでなぜ電力系のスマートグリッドを扱うかとの議論もあったが,スマートグリッドとは,通信技術を活用して電力系統を制御する技術であるから,ITUの関与は重要である.そうは言っても集まってくるメンバは通信技術の専門家がほとんどであるから,作業は難航した.幸い筆者は大学時代に電力工学を専攻していたので,ある程度電力系統への理解があり,当該分野の技術に比較的すぐになじむことができたため,何とか電力スマートグリッドにおける通信網への要求条件をまとめ上げることができた.広い知識は重要であると再認識した.

また,どれだけ知識を持っていても,他者への尊敬は忘れてはならない.会議に提出された文書は,議論の当日までにはきちんと読み込んで,相手が主張したいことを理解し,理解できないことがあれば,質問する準備をしておかなければならない.国際標準化の会議においては,一晩で数十件の英語の文書を読まなければならないケースも出てくるが,それは最低限必要なことなのである.また,3.2節に述べたように,限られた日程の中で会議が進捗するのに合わせて,一晩で必要な書類を英語で書き上げて,翌朝提示することも時には必要となってくる.国際標準化活動には,そのような知力も体力も求められるものである.

4.6 国際標準化活動全般の専門家を育てよ

筆者が国際標準化活動にかかわる以前には,公衆網用通信機器(デジタル電話交換機等)や,インテリジェントネットワーク用機器,インターネットの前身となる広帯域通信機器の設計開発を手掛けていた.しかし,ITUでの国際標準化活動に携わるようになって,これまで述べてきたように,センサネットワーク,インターネットオブシングス,スマートシティ,さらには,前節で紹介したようにスマートグリッドまでも手掛けた.そのほかにも地球の気候変動に対して通信技術がどのように貢献できるかという検討グループにも加わったこともある.ISO/IEC JTC 1の活動に携わるようになるとさらに,クラウドコンピューティング,ビッグデータ等の情報処理技術の国際標準化にもかかわることになった.このようなさまざまな経験を通して分かったことは,国際標準化に関する仕事は,どのような分野でも基本的な方法論は同じであるということである.すなわち,世の中のユースケース等を集め,ギャップ分析と称する,当該分野の世の中のサービスや製品へのニーズを把握し,既存の国際標準では対応できない部分を明らかにし,当該分野の市場を立ち上げようとする仲間を集めて,技術への要求条件を整理し(表3,表4はまさにその作業である),参照アーキテクチャを作成し,そこに必要な標準規格を作り上げていくという一連の作業は,どの分野であっても必要であるということである.

一方,特に企業から国際標準化作業の現場に参加している技術者は,自分が担当する技術分野での国際標準化活動を求められていることがほとんどであり,上記の方法論等を事前に学ぶ時間などはないのが現状であろう.こういった技術者に,事前に,あるいは実際の標準化活動と並行して,このような方法論や,これまでここで述べてきたようなノウハウに近いものをアドバイスしたり,場合によっては会議に同行してサポートすることにより,作業効率を非常に高めることが可能である.1週間,2週間にわたる国際会議に参加する費用も掛かるのであるから,現場での作業効率は大変重要である.

また,3.1節に述べたように,上流の会議に参加してそれぞれの技術分野の現場での作業をやりやすくすることも重要である.しかし,このようなサポートは,なかなかすぐに効果が表れなかったり,企業の中での業績・人事評価に結びつかなかったりしがちである.幸い筆者の周囲には理解してくれる方々がいたために本稿に記したような活動を20年近く行うことができた.このような国際標準化活動全般の専門家は,多くは必要ないが,いるといないでは大きな差がつく.国際的な企業活動がますます盛んになる中,本稿が国際標準化活動全般の専門家というキャリアの在り方に少しでも参考になればと思う次第である.

4.7 標準化活動の報告・評価にも努力せよ

これまで述べてきたように,国際標準化活動というものは,成果がすぐに現れてくるというものでもないので,企業においてはその人の業績や人事評価に結びつかないという見方がある.4.5節に述べたように国際標準化活動にはかなりの知力と体力が必要とされるので,その上社内向けの報告や活動に時間を割くことができないとの声も聞こえてきそうである.しかし,それをやらないと評価はついてこない.そこまで含めて国際標準化活動なのである.自分のやってきたことをきちんと社内で報告し,記録として残していくことも含めてやっていくことではじめて,自分に対する評価もついてくるものである.筆者の実際の活動例を文献[13]にあげておくので参考にしてほしい.この文献は,総務省の2015年度の委託事業の1つである「情報通信分野に関する新たな標準化人材の育成の在り方に関する調査」の報告会で筆者が講演したもので,「人材育成~標準化のビジネスへの活かし方」と題して,筆者が経験した国際標準化活動がどのようにビジネスに活かされたかを報告したものである.

また,精神論だけでなく,自ら評価指標を開発する努力も必要である.これについては,立場を同じくする者が集まる業界団体を通じて活動した例がある(文献[14]).この文献は,(一社)電子情報技術産業協会(JEITA)の標準化政策部会の活動の中で筆者がリーダとなって作成したもので,「国際標準化活動の評価に向けて」と題し,標準化活動の評価の考え方と評価の実際(評価指標の提案)を記したものである.JEITA会員企業しか入手できないものであるが,可能であればこれも参考にしてほしい.

5.おわりに

ベストプラクティスというよりは,精神論的になってしまったかもしれないが,これが,20年近く国際標準化の現場で仕事をしてきた筆者の実感である.言われたからといって簡単にできるものではないという方もいるであろうが,まずは,現場でいろいろな人を観察してみるとよいと思う.その中には国内外を問わず,かならず自分の手本となるような人物が見いだせるはずである.そういう人の行動を参考にしてみてはいかがかと思う.

参考文献

- 1)ITUWebサイトよりITU-Tの各グループの説明,

https://www.itu.int/en/ITU-T/groups/Pages/default.aspx - 2)(一財)日本ITU協会ITUジャーナル:ITU-T SG20会合報告,Vol.46, No.3(Mar. 2016),

https://www.ituaj.jp/wp-content/uploads/2016/02/2016_03-11KaiT-SG20.pdf - 3)ITUWebサイトよりJCA on IoT and SC&Cの説明,

https://www.itu.int/en/ITU-T/jca/iot/Pages/default.aspx - 4)ITUWebサイトよりTSAGのWebページ,

https://www.itu.int/en/ITU-T/tsag/2017-2020/Pages/default.aspx - 5)(一社)情報通信技術委員会Webサイト:TSAG会合速報:標準化戦略に関して,

http://www.ttc.or.jp/maedablog/2018/20180306/ - 6)(一社)情報通信技術委員会Webサイト:ITU-T 電気通信アドバイザリーグループ(TSAG)第6回会合出席報告,

http://www.ttc.or.jp/files/7212/8833/5619/040903_tsag6r1.pdf - 7)情報処理学会情報規格調査会:JTC 1(Information Technology)総会報告, NEWSLETTER, No.105 (Mar. 2015),

https://www.itscj.ipsj.or.jp/hyojunka/h_sn_member/h_sn_w_kaigi/jtc1_sc2013_2014/jtc1_1411.html - 8)情報処理学会情報規格調査会:第23回運営委員会 講演「国際電気通信連合(ITU)の標準化活動について」(2009年4月27日),

https://www.itscj.ipsj.or.jp/hasshin_joho/unei/files/unei23-sakurai.pdf - 9)情報処理学会情報規格調査会 情報技術標準化フォーラム講演「スマートシティをめぐる国際標準化の取り組み状況─ISO/IEC JTC 1/WG 11, ITU-T/SG 20 を中心に─ 」(2016年5月23日),

https://www.itscj.ipsj.or.jp/hasshin_joho/hj_forum/files/SmartCities_JTC1_ITU_4ITSCJ_r1.pdf - 10) TSAG TEMPORARY DOCUMENT : Report for Business Models and Service Scenarios for Network aspects of Identification (including RFID), Geneva, 3-7 (July 2006) (T05-TSAG-060703-TD-GEN-0314!!MSW-E.docx)

- 11)情報処理学会情報規格調査会 活動報告:JTC 1/WG 7活動報告,

https://www.itscj.ipsj.or.jp/hyojunka/h_sn_member/h_sn_katsudo/h_sn_katsudo2012/jtc1wg7_2012.html - 12) ITUWebサイトよりFG on Smart GridのWebページ,

https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/smart/Pages/default.aspx - 13)(一社)情報通信技術委員会 :国際競争力強化のための標準化戦略調査の報告会「人材育成~標準化のビジネスへの活かし方」(2016年3月14日),

http://www.ttc.or.jp/files/9014/5759/1010/Part_2_02_sakurai.pdf - 14)(一社)電子情報技術産業協会(JEITA) 標準化政策委員会/国際標準化戦略研究会 報告書:国際標準化活動の評価に向けて(2012年7月).

1980年(株)日立製作所入社.通信機器の設計開発に従事する.1999年情報通信事業部にて郵政省国際部対応で,ITU窓口となる.2006年情報・通信システム部門の標準化推進室長を拝命,情報処理学会 情報規格調査会 規格役員に就任.2017年定年退職.標準化活動コンサルティング会社を起業.

編集担当:吉野 松樹(日立製作所)