行動センシングによる働き方パーソナルアドバイザの設計と試行

1.はじめに

昨今,ビッグデータの蓄積と機械学習の活用により,工場などの生産機械の最適制御,さらに帳票読み取りなどの単純労働の機械への置換が実現しつつある.そのため今後,人間の労働の中心はより創造性を必要とするものにシフトしていくと予想される.一方で HR Tech(Human Resources Technology)分野も注目を集めている.従業員に仕事を割り当て,労働を管理し,成長させるという人事の役割にテクノロジーを適用するにあたって,従来技術ではあまり考慮されてこなかった観点は心理的な要因である.人間のパフォーマンスは,モチベーションや同僚との関係性,健康や気温など取り巻く多様なものから直接または間接的に影響を受けているため,強みを発揮する働き方は人によって異なる.これまでは組織全体のパフォーマンスが上がるように現場の管理職が部下を理解し個別に支援してきたが,人材流動性の高い現在ではその支援が行き届かない職場もあるだろう.

我々は職場における人の強みを引き出すことを目指してウェアラブルセンサによる行動計測技術を開発してきた.これによって職場内の対面コミュニケーションの計測,さらに身体の細かな動きのリズムから組織のいきいきしている度合いを示す「組織活性度」の計測技術を開発し,これを人のパフォーマンスを示す代替指標とすることでコミュニケーションや働き方に関するアドバイスを提供する技術を実現した[1].さらに,こういったデータを活用することで人それぞれの強みを引き出す働き方を見つけることも可能であると考えた.しかしここで課題であると気づいたのは,データや統計分析の精度ではなく,当事者であるユーザがアドバイスを受け入れ実行することであった.対象が機械である場合には,分析から得た最適パラメータを与えることはすなわち制御することであるが,対象が人間である場合には命令のみでは行動は変わらない.人間の行動には動機付けが必要だからである.そこで筆者らは,ユーザが自らデータを活用し望ましい働き方に変えることを支援する,パーソナルアドバイザを開発した.この特徴は,行動を振り返るための「行動ログ」可視化から始まり,組織活性度の高い日の働き方の特徴を示す「タイプ診断」,本人にとって少し新しい働き方を提供する「働き方アドバイス」の3ステップを経ることで,ユーザがアプリケーションを段階的に信頼するように設計したことである.さらに本アプリケーションを26部署約600名において試行し,その効果を確認した.本稿では,アプリケーションの設計と試行結果について述べる.

2.職場行動の計測と改善の取り組み

筆者らは2004年よりウェアラブルセンサによる人間行動の計測技術の研究開発に着手し,すでに2万人分以上の職場における行動データを蓄積している.行動を計測するツールとして用いたものは名札型のウェアラブルセンサ[2]であり,これによって対面コミュニケーションや身体の加速度リズムの計測と可視化[3],そして組織の活性度の定量化[4]を実現した.さらにこのデータを職場の働き方改善に役立てるための応用方法を検討し,ワークショップのフレームワークの開発と実践を続けてきた[1].これらの実践を通して,ユーザが自発的に行動を変えるように支援するシステムはどうあるべきかを考えるようになった.本章では,行動変容のためのシステム設計に関する従来研究と,パーソナルアドバイザ開発にいたるまでの名札型センサ活用の実践経緯について述べる.

2.1 行動変容支援に関する関連研究

人間の行動を変容させる手段として,“説得的”なものと“強制的”なアプローチがある.強制的アプローチはユーザの反発を招くため,本研究では本人が納得して自発的に行動を変えるための説得的アプローチを採用する.従来,行動変容のための介入方法に関する研究が蓄積されているのは,糖尿病に対する医療分野であるため,当分野の関連研究を参照する.糖尿病は生活習慣病であるため,薬の投与や外科的手段だけではなく,食事や運動といった生活習慣を変えることが必須であるためである.

Kim[5]らは,医療者が患者に介入するプロセスのモデル,Stage-matched Intervention(SMI)を提案した.SMIは,患者の行動変容に対する認識ステージ(①行動を変える必要を感じていない,②変えなくてはいけないと思っている,③新しい行動を実行し始めている)において,それぞれ医療者の介入の仕方の方針を示したものである.具体的には,①では健康への危機感を持たせ行動を変えた後のメリットをイメージさせる,②具体的な短い行動目標を提案しできると思わせる,③患者の努力を認め自信を維持させることが必要であるとしている.

しかし医療者のみでは多くの患者に支援が行き届かない.そこで,システムによって機械的に介入するためのPersuasive Systems Design(PSD)の指針が提案されている[6].PSDでは機能的要件として,a)患者のゴールと進捗を確認するモニタリング機能,b)患者に褒賞や示唆を与えるダイアログ機能,c)医者の権威や専門性に基づく信憑性保証機能,d)他者との比較や患者同士の連携を支援するソーシャル機能の4点を挙げている.

2.2 名札型センサによる職場の可視化

職場における行動やコミュニケーションを計測するために用いた名札型ウェアラブルセンサの仕様を図1に示す[2].一般的な運用としては,充電器は職場に設置し,ユーザは出社時にセンサノードを充電器から外して身につけ,退社時に再び充電器に戻す.こうして職場内に滞在している間の,対面コミュニケーションを端末間の赤外線送受信で,身体の揺れを加速度センサで計測し,データをサーバに集約する.

対面状態は装着者同士が正対した際にセンサノード間で赤外線が送受信されることで検知される.検知結果を集約すると,組織において従業員同士がどのように連携して業務が行われているか,連携構造の実態をネットワーク図という形で可視化できる[1].また,加速度センサは51.2[Hz]で身体の揺れを計測しタイピングのような振幅の小さな動作時も細かく揺れが検知される.これによってデスクワークに集中した時間を判定できる.また会話時に話し手は聞き手より身体が揺れるため,赤外線データと合わせることで,会話の質,双方向の会話か一方向かを数値化できる[3].

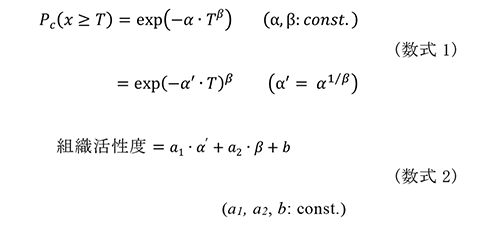

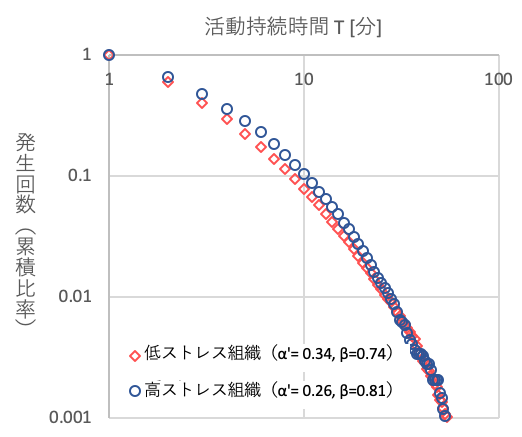

さらに,加速度センサデータを組織単位で集約し,その統計的分布形状に着目すると,組織の活性状態が表れていることを発見した[4].従来,人間は自分自身の状態は脳ですべて自覚しており,言語が集団活動を支えていると考えがちだが,Pentlandは身体に表れる無意識のノンバーバルな信号こそが人間の状態について多くの情報を持っていると考え,この信号を“正直シグナル”と呼んだ[7].中村は身体活動の統計的特徴に着目し,活動持続時間の分布形状において健常者とうつ病患者の差異が表れていることを示した[8].さらにこの現象はマウスにおいても同様の現象が起きることが確認されており,動物に共通して正直シグナルが存在する可能性を裏付けている.本稿で用いる組織活性度は組織の状態についても同様に人間の身体活動のシグナルに表れているという発見に基づくものであり,値が高いほど組織の平均ストレス度が低い状態であることを示す指標である.先行研究[9]において,10人以上からなる組織の中で,非静止状態の持続時間xが定数Tより長い確率を示す累積比率分布をマッピングすると,伸張型指数分布(数式1)に従うこと,さらにそこで得た係数α’とβによる重回帰式によって,組織の平均ストレス度(アンケートによって取得)を推定できることが示されている(数式2).この結果からストレスの高い組織の方がβが高い,つまり分布の傾きが大きくなる傾向を確認した(図2).ここで,本稿で用いる数式2の定数を得るために,筆者らは10組織各1週間分以上の加速度データとアンケートによる平均ストレス度データを用意した.まず組織ごとに加速度による非静止持続時間分布を(数式1)にフィッティングし,定数α,α’,βを得た.次に10組のα’,β,平均ストレス度データから重回帰分析を行い,数式2の定数a1,a2,bを得た.本稿では,これらの定数を代入した数式2を用い,加速度データから推定した組織の平均ストレス度に相当する指標を「組織活性度(またはハピネス度)」と名づけ,これをアプリケーションに用いた.

加えて,法人営業組織において同じ方式で算出した組織活性度を社員満足度調査と合わせて調査した結果,組織活性度は自分の仕事を工夫する権限を持つ「権限委譲」,新しいことにチャレンジしている「挑戦意欲」を反映していることを確認し,さらに組織活性度が高い部署は翌四半期の受注達成率が高かったことを確認した[10].つまり組織が自立的にチャレンジしている状態であることが身体リズムの統計的分布特性に表れているといえる.これらの従来研究に基づいて,筆者らは組織活性度を知識労働の組織の日ごとの生産性を代替するKPI(Key Performance Indicator)として使うことにした.

2.3 働き方改善のためのアプローチ

計測データを職場改善に活用するためのアプローチについて,これまでの実践の経緯を紹介する.

2.3(a) 可視化の効果と限界

前節に述べたように,我々はセンサデータから職場行動の可視化・数値化を実現した.この時点までは可視化によって組織改善が可能であると考えており,ユーザ自身で自組織の課題や強みを見つけ出すためのフィードバック方法を検討していた.例としては,ネットワーク図などの可視化データを見ながらユーザ同士が対話することで,特定部署間の連携不足や優秀な個人に会話が集中している状況などの従業員が以前から暗黙的に感じていた組織の課題を明らかにし管理者の議論の俎上に載せるために有効である効果を確認していた[11].可視化は実態を忠実に表したものであるためユーザの納得度が高い点が利点であったが,改善方法に関する知見が得られないという限界に直面した.つまり,評価基準がないため,複数部署の可視化結果を比較しても主観的な比較に載せるにとどまり,客観的な根拠に基づく改善方法を見つけることが困難であった.

2.3(b) アプローチ:計測に基づくマネジメント

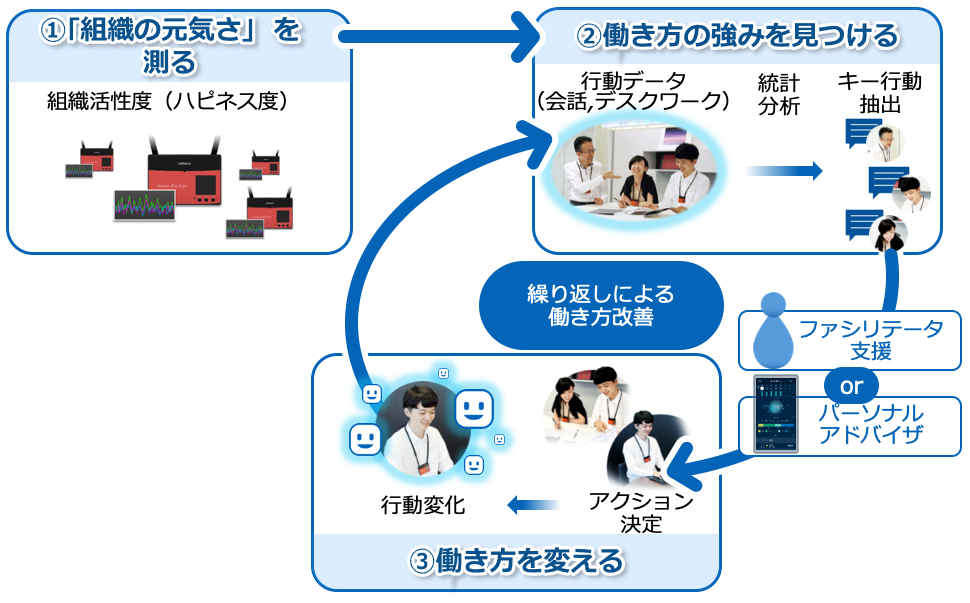

客観的な方法で改善方法を見つけるため,筆者らは「計測に基づくマネジメント」アプローチを提案した[1](図3).この特徴は,1)組織活性度を組織の状態を示す基準とすること,2)組織活性度を目的変数,コミュニケーションやデスクワークなどの行動指標を説明変数とした統計分析によって,誰がどのような行動を行った日に組織活性度が高くなるかを抽出することの2点であった.提案アプローチは,①組織の元気さを示す「組織活性度」を計測しつつ,②ユーザの強みとなる働き方(キー行動)を上記2)の分析から見つけること,③キー行動を増やすように働き方を変えること,の3点から構成される.キー行動は属性と行動指標の組み合わせで表現され,たとえば「課長が1日15分以上双方向の会話をする」といったものがある.本アプローチは,統計分析からキー行動が多い日は少ない日と比べて部署全体の組織活性度が有意に高いケースを抽出し,この行動を増やすように施策を打つことで働き方が改善していくことを目指す.

2.3(c) ワークショップ支援によるアクション決定

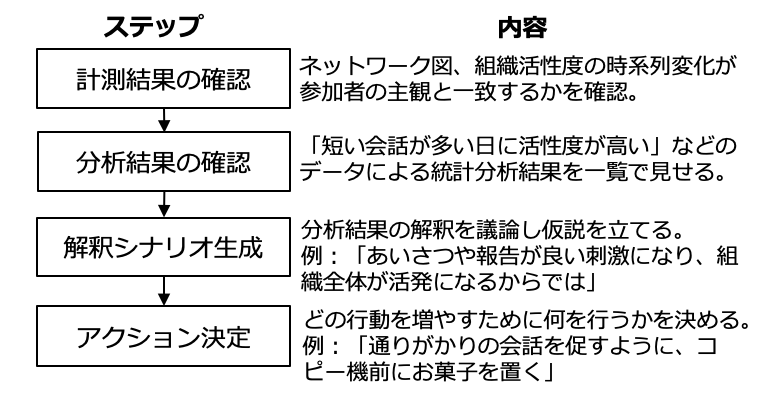

図3のアプローチにおいて,課題になったのは統計分析の結果を読み解き,現場で実行可能なアクションに落とし込むことであった.先に示した事例のように傾向は機械的に出すことができるのだが,部署全体のアクションを決定し協力して実行するためには,得られた分析結果を解釈することが重要だと分かった.たとえば前述のキー行動が得られた場合,「課長が双方向の会話をしているとはどのような内容なのか.報告会議ではなく開発会議か,部下の相談に乗っているのか」というように現場の事情と紐付けて解釈し,職場施策としてのアクション「報告会議の時間を短くし,ディスカッション中心の会議運営にする」などを決める.この解釈とアクション決定のプロセスにおいては,データを読みとる経験や施策事例に関する知見が必要なため,現場だけで進めるのは難しかった.そこで,筆者ら分析者がファシリテータとなって管理職を集めたワークショップを開催し,分析結果の確認,現場の事情と合わせた解釈シナリオの生成,重要な行動にフォーカスしたアクション(施策)の合意形成までの手順を設計し支援した.この流れ(図4)は,筆者らが数十部署のファシリテーションを行うことで経験的に学んだノウハウであるが,事実の確認から始めることが,ユーザの分析結果への懐疑心を取り除き,後半のディスカッションに集中させるために効果的であったため,このステップを定型とした.

3.パーソナルアドバイザの開発

3.1 パーソナルアドバイザへのニーズ

計測データを用いた働き方変革のプロセスは顧客に受け入れられたが,さらに従業員個人別に働き方のアドバイスをしてほしいとの要求が多かったため,スマートフォンでフィードバックを提供するパーソナルアドバイザを開発した.

1つ目のニーズは「短期間の改善サイクルを継続的に回したい」という点であった.働き方を変えるためのアクションの決定・実施,組織としての合意形成コストや運用コストがかかるため,図3の1サイクルを回すのに最低2〜3カ月はかかっていた.そのため,実験的な試行錯誤を行うことができなかった.そこで手間を掛けずに短いサイクルで改善のアクションを実行したいとのニーズがあった.

2つ目は,「個人向けのアドバイスがほしい」ということであった.従来の人事部などが主導する働き方改革では,従業員が全員一律の働き方(たとえば一斉定時退勤,会議時間の規制など)を勧め,共通の基準でその成果を評価されることが一般的である.しかしそれが逆に社員のやる気を下げていることもあった.組織に貢献する働き方は個性によっても異なるため,個人向けにカスタマイズしたアドバイスがほしいとのニーズがあった.

これを踏まえ,毎日,自動的に,個人別に簡易的な働き方アドバイスを提供するアプリケーションを開発した.当アプリケーションは,図3のファシリテータの代替的もしくは相補的な役割となり,働き方改善のサイクルをユーザ一人ひとりが2〜3週間のサイクルで回すために活用されることを想定する.

3.2 アドバイス導出手順

本稿で用いたアドバイス導出のための統計分析手順について述べる.図3②のプロセスにおいては,毎日の組織活性度を目的変数,個人ごとの行動指標群を説明変数として統計分析し,誰がどのような行動をする日に組織活性度が上がる傾向があるかを見つけ,これをアドバイスとして提示する.名札型センサで取得した「会話」「デスクワーク」「出社時刻」「退社時刻」の行動指標について以下の流れで網羅的に探索し,組織活性度と統計的に関連する個人の行動パターンをキー行動として抽出した.キー行動は,組織活性化に貢献するその個人の強みと捉えることができ,これを本人向けのアドバイスとして提示した.その手順を以下に示す.

- 1.行動の条件を分割する

- 2.行動条件を組み合わせ,複合指標を生成する

「例)午前にBさんと会話した回数」(図5) - 3.網羅的に回帰分析し,組織活性度と相関する複合指標を抽出

- 4.3で抽出した複合指標に対応するアドバイス文(事前に定義)をアプリケーション画面に表示

行動指標を機械的に細分化して定義することは容易である.しかしワークショップを実践してきた経験から,細かすぎても分析結果を受け取る人間が解釈できないため,日本のオフィスワーカーの認知において標準的な区切りになるように定義した.たとえば,会話の時間が5分ならあいさつ程度の短いもの,5〜15分では仕事の報告などの立ち話程度のもの,15〜30分では腰を落ち着けての相談,30分以上となると会議と言い換えると,多くのユーザが受け入れて「解釈シナリオ生成」をできたため,その区切りを踏襲した.この言い換えは,3.4節に述べるアドバイス文への置き換えに反映された.

3.3 パーソナルアドバイザの設計指針

人間同士の関係においても一般的に,突然第三者からアドバイスされても受け入れにくいものである.前節の方法によってアドバイス提供の自動化は技術的には可能だが,それが行動変容に繋がらなければ意味がない.たとえば行動指標をそのままアドバイスとして「上司と15分以内の会話を1日3回行いましょう」と提示しても,ユーザは行動を起こさないだろう.ユーザの自発的な行動変容を促すために,ユーザがアドバイスに納得し,行動を変えたくなるようなプロセスの設計が必要だと考えた.

2.1節に述べたとおり医療分野において説得的アプローチによる行動変容指針が検討されてきたが,職場の活性化のための行動変容の指針は提案されていない.医療分野との大きな違いは,あるべき行動が共通認識となっていないこと,医者のような絶対的な権威が背景に存在しないことである.文献[5]の糖尿病で例えると,血糖値が健康を示す適切な指標であること,運動をすることが望ましいことについてはすでに社会の共通認識となっており,疑う人は少ない.そのため,指導においては運動すべきと理解しているが行動に移せない患者にいかに自ら運動をさせるかという点に焦点が当てられる.一方で,組織活性度は組織の状態を示す指標として周知されていない.そのため,本アドバイザはまず始めに,組織活性度という指標が適切なものか,センサによる計測結果が妥当かをユーザが判断する材料を提供することが必要であると考えた.文献[6]では4つの機能をユーザに提示する順序については提案されていないが,我々は2.1節に記載したa)モニタリング機能,c)信憑性保証機能,b)ダイアログ機能,d)ソーシャル機能の順序で提供することが,働き方に関する行動変容のために効果的だと考えた.

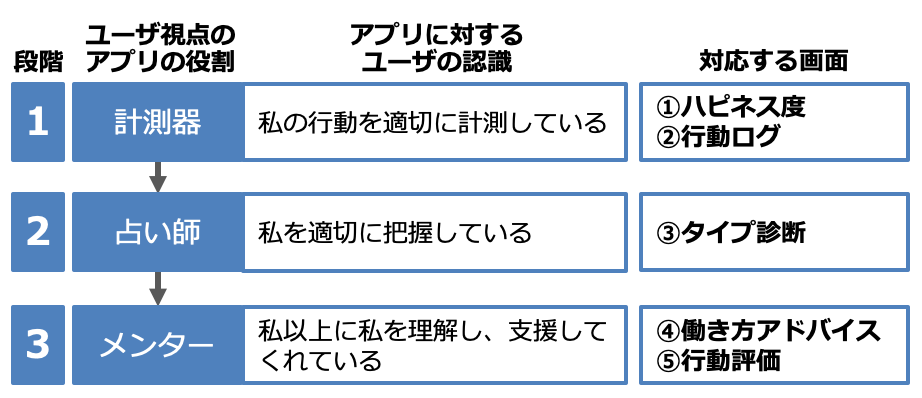

これと図4のワークショップでのファシリテーションの経験を踏まえ,ユーザ視点のアプリの役割をアナロジーで定義し,これをUIの設計指針とした(図6).まず,ユーザは自組織の可視化・計測結果が自分の認識と一致しているかによってこれが信頼できる「計測器」かを判断する.これはa)モニタリング機能である.そして医者の権威を示すのと同様に,アプリがユーザを適切に把握・分類していることを示すためのc)信憑性保証機能が必要である.このステップでは,「占い師」が顧客の背景を当ててみせることで信頼を獲得する方法をアナロジーとした.最後にユーザ自身も気づかなかった知見を提供し,望ましい行動に賞賛を与える上位存在「メンター」へと変化していく.盲目的な信頼を獲得できた場合にはステップの順を逆にすることも不可能ではないが,多くのユーザに適用可能なロジカルな信頼獲得のステップとして,「計測器」→「占い師」→「メンター」の手順を想定しアプリの画面構成を設計した.

3.4 パーソナルアドバイザの画面構成

図6の設計指針に沿って開発したアプリケーションの画面構成を図7に示す.ユーザがアプリと接し始めた際には,アプリが「計測器」として自分の行動を適切に計測しているかを判断しようとするだろう.そのために,①ハピネス度と②行動ログの画面において,センサの計測結果を人間の記憶と紐付けやすい形で表現した.たとえば行動ログでは,ユーザは短い会話の記録に関心が高かったため,会話のログ表示において時間の長さに比例した面積で示するのではなく,1回の会話という単位,つまり5分の立ち話も1時間の会議も同じ面積で表現した.さらに①ハピネス度は,組織活性度の計測結果であるが,これはユーザにとってなじみのない指標であるため,値が高い日ほど激しく回る大きな円で表現するようにし,いきいきしている度合いであることを直感的に理解できるようなデザインにした.

次に,③タイプ診断画面においてユーザの特徴を分類して示した.たとえば「あなたは午前中に会話をした日に元気に働けるタイプです」といった文章で表示される.これは,当人のキー行動の中で組織活性度と最も大きな正の相関があるものを文章に置換したものである.相関が高いため,ユーザの自己認識とは一致しやすい.ここでのゴールは,ユーザがアプリは私を適切に理解していると納得することである.占いに例えると,占い師はまず顧客の現在と過去を推測する.これは事実確認によって顧客の占い師への信頼を高める目的なので,この段階では意外性は不要である.さらにユーザが根拠を確認するために,詳細画面を開くと過去のその行動をした日と組織活性度が連動していることを確認できる.

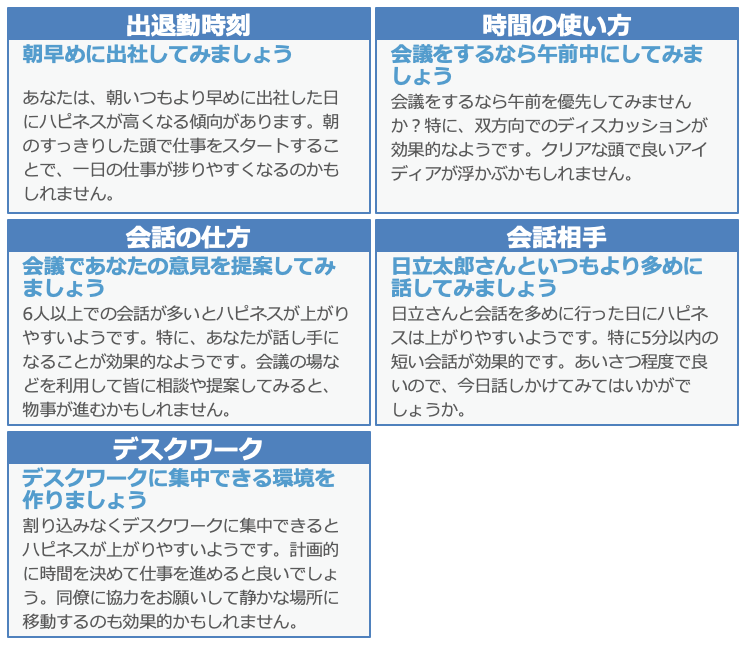

最後に,④働き方アドバイス画面では,組織活性度が上がりやすい当該ユーザの働き方のパターンをアドバイスとして文章で示す.アドバイスは「出退勤時刻」「時間の使い方」「会話相手」「会話の仕方」「デスクワーク」の5つの分類がある(図8).タイプ診断との違いはキー行動の候補の中から日ごとに入れ替えて表示する点であり,ユーザにとって少し意外性のあるアドバイスも提示されることである.将来的には,天候など外的要因を考慮することで,必然性をもって毎日のアドバイスを抽出できるようになると考えている.そして,アドバイスを納得しやすいものにするため,行動指標と対応する文章をあらかじめ用意しておいた.指標の区分を一般的なオフィスワークの言葉に変換して定義している点が特徴であり,5分以内の2人きりの会話なら「あいさつ」,30分以上または6名以上の会話は「会議」といった言葉に置き換えられる.

4.600名の試行による評価

法人営業を担当する26部署(約600名,各部署の人数は11〜47名の範囲)にて3カ月間の試行を行い,本アプリケーションを使用するよう依頼した.アプリケーションへの関心と行動変容,組織活性度向上効果について評価する.

4.1 アンケートによる評価

参加者のうち,3部署134名の協力を得てアプリケーションの活用,関心に関するアンケートを収集した.その職位別の集計結果を図9に示す.まずQ1より,普段からアプリを自発的に開くほど関心が高いのは課長・部長の管理職層であることが分かった.次にQ2から,コンテンツの全体的にアドバイスへの関心が60%以上と高いが,組織活性度には上位階層が,行動ログには担当者が関心を持つ傾向があった.これは管理職は組織全体の状況に関心があるが,担当者は自分の働き方に関心があるからだと考えられる.またQ3より,アドバイスを実行する意欲は全階層にあったが特に管理職が高い.これは働き方を変えるべきという危機感の表れだと考えられる.さらにQ4の注目していたアドバイス項目については,担当者は出退勤時刻,時間の使い方など自分の時間に対して関心が高く,部長・課長は会話相手に関するアドバイスに関心が高い傾向があった.さらにQ5で会話相手に関するアドバイスの実行について深掘りすると,直属の上司部下よりも,別の仕事の同僚や庶務・企画部門などのサポート部門の人の名前がアドバイスに上がったときに話しかけに行ったとの回答が多かった.このことから,直属の上司部下は日頃より必要な会話を行っているのでアドバイスの必要性が低いが,緊急度の高くない“周縁の同僚”との関係構築・維持において本アプリがきっかけを作る役割をしたと考える.組織内のコミュニケーションに関する事例研究[12]においても,直属の上司と部下の“縦”の関係だけでなく,チームの異なる“横”や“斜め”のコミュニケーションがゆるく存在していることが,トラブル発生時の迅速な対応に貢献したことが確認されており,アプリが職場改善に役立つ手ごたえを得た.

4.2 ユーザインタビューによる評価

アプリケーションの効果と課題を詳しく理解するため,試行の参加者から10名の協力を得てユーザインタビューを行った.その結果,効果としては以下の点が挙げられた.

- 自分の行動への関心が高まった.

行動ログをデータで振り返ることで,何気なく決まっていた仕事のルーティーンを自覚し,働き方を考え直すきっかけになった. - アプリ自体が職場の会話のきっかけになった.

行動ログやアドバイスが話題のきっかけとなり,アプリ画面を職場で見せ合った. - アドバイスを実行してみようと思った.

アドバイス通りに実行してみたら組織活性度が上がるだろうか,職場の何が変わるだろうかという好奇心を持ったため,いつもと異なる行動をしてみるきっかけになった.

一方,さらなるニーズとして次の点が挙げられた.

- 本人の意思に沿ったアドバイスがほしい.

今日,自分が優先度が高いと考えている仕事と異なるアドバイスが出ると,アドバイスを実行できないことがストレスになった. - アドバイスが出た理由を理解したい.

なぜ自分が特定の行動をすると活性度が上がるのかスムーズに納得できる解釈ができないことがあった.仕事内容まで特定してほしい.

この結果から,アプリケーションの支援のみで働き方の改善を行うという目的に対し,図4に対応付けると計測結果・分析結果の確認はユーザが実行できているが,解釈シナリオの生成でつまずくケースがあることが確認できた.時間の使い方の工夫やあいさつなどの個人がすぐに実行できるアクションに比べ,他の事情との調整が必要なアドバイスは,十分納得のいく解釈ができないと実行に結びつきにくいことが分かった.

4.3 組織活性度向上効果

アプリ利用の効果を確認するため,全26部署の行動データとアプリ利用ログを取得し,アプリケーションの利用が目的変数とした組織活性度の向上に貢献したかを評価した.本来は,アドバイスの実行件数による影響を評価したいが,行動データからはアドバイスを自発的に実行したか結果的に達成されただけなのかを区別できなかったため,アプリ閲覧時間を用いて組織活性度の変化との関係を評価した.

アプリの週の平均閲覧時間は,一人あたり1.94分,最小の部署では0.41分,最大の部署では3.24分となり関心の度合いには差があった.アクセス回数の平均は週に1.3回であったことから,毎日確認する使い方ではなく,週に1〜2度記録の振り返りとアドバイス内容の確認を行うために約2分間閲覧されていたのが典型的な使い方だったとイメージされる.さらにその中で,平均閲覧時間の長い部署は翌月の組織活性度が1.7向上し(全部署の偏差値に換算して5ポイントに相当),閲覧時間の短い部署では0.4の増加にとどまり,二群間に有意差がある(p<0.05)ことを確認した.つまり関心を持ってアプリケーションを閲覧していた部署ほど活性化効果が高かったといえる.

5.考察

パーソナルアドバイザによる働き方改善実現の可能性と今後の課題について,図7に示したユーザ設計指針に沿って第4章の結果を検討する.ユーザは自身や組織の状態を可視化した行動ログに高い関心を持っており,アプリケーションを「計測器」として十分に信頼していたといえる.さらに,タイプ診断・アドバイスについては関心が高く,時間の使い方や会話相手に関するものが特に注目されており,実際に行動を起こしてみたとの回答も多かったため,本アプリケーションは「占い師」としてのステップは満たしていたといえる手ごたえを得た.一方で,4.2節に述べたように,自分にそのアドバイスが提示された理由やその必要性についての解釈は,行動の種類によって容易なものとそうでないものが混在しており,「メンター」としての役割によって説得的に行動変容を促すためには,不足があると考えている.しかしながらこの結果より,「計測器」→「占い師」→「メンター」のアナロジーで段階的にユーザがアプリを信頼していくという仮説においては妥当であったと考えられる.

さらに,メンターとしての役割を補うための方法としては次のような案がある.1つ目は,ワークショップ支援によって職場全体のルールを変える方法とアプリケーションによる自動かつ個別支援の方法とを相補的に活用することである.2つ目は,チームでアプリケーションの情報を共有し応援する仕掛けを入れることで,メンターの役割を人間に任せることが考えられる.アプリ自身が同僚との会話・相互理解のきっかけになったというインタビューの結果もあったため,課題が残ったアドバイスの「解釈シナリオ生成プロセス」を互いに業務内容を理解している同僚との対話を通して実行するようにUIを設計することが,行動変容に有効であると考える.

今回の試行の対象は法人営業であった.インタビューの回答からも,営業担当者は成果に繋がる重要な業務は顧客との関係構築であると認識し,同僚とのコミュニケーションは重視しない傾向があった.運用の都合上,名札型センサノードはオフィスに滞在中のみ装着することにしていたため,フィードバックされる行動ログやアドバイスはすべてオフィス内での行動に関するものである.4.1節の結果において営業管理職の方が担当者よりアドバイスに強い関心を持つ傾向があったのは,職場内マネジメントへの必要性の高さによるものだと考えられる.そのため,開発や企画などの内勤中心のオフィスワーカーは,職場内マネジメントの必要性が高いため本パーソナルアドバイザに適した対象であると考える.

6.おわりに

本稿では,職場における自発的かつ継続的な働き方改善の実現を目指し,従業員の行動変容を促すアプリケーションを開発した.試行の結果,自身の働き方への関心が高まったこと,アドバイスが行動を変えるきっかけを提供したこと,そして組織活性度の向上に有効であったことを確認した.

今後,単純労働が自動化されるほど,人間の仕事は創造性や柔軟性が必要なものに集中していくと予想される.働きかける対象が人間であるため,データ分析の高度化だけではなく,本人が動機を持って自発的に行動を変えなくては生産性向上の効果を期待できない.引き続き,人間の認知・行動特性を理解し,人間の能力を発揮しやすい職場環境の実現のために貢献していきたい.

謝辞 本試行にご協力いただいた関係各位に心より感謝申し上げます.

参考文献

- 1)辻 聡美,佐藤信夫,矢野和男:職場を測る─社員個別の力を引き出すセンサ応用技術,精密工学会誌,83巻12号,pp.1109-1116(2017).

- 2)早川 幹,大久保教夫,脇坂義博:ビジネス顕微鏡;実用的人間行動計測システムの開発,電子情報通信学会論文誌D,J96-D,10, pp.2359-2370 (2013).

- 3) Sato, N., et al. : Knowledge-creating Behavior Index for Improving Knowledge Workers' Productivity, Sixth International Conference on Networked Sensing Systems (2009).

- 4) Yano, K., Akitomi, T., Ara, K., Watanabe, J., Tsuji, S., Sato, N., Hayakawa, M. and Moriwaki N. : Profiting from IoT: The Key is Very-large-scale Happiness Integration, 2015 Symposium on VLSI Technology (2015).

- 5)Kim, C. -J., et al. : The Impact of a Stage-matched Intervention to Promote Exercise Behavior with Type 2 Diabetes, International Journal of Nursing Studies, Vol.41, pp.833-841 (2003).

- 6) Harri, O. -K., et al. : Persuasive Systems Design : Key Issues, Process Model, and System Features, Communications of the Association for Information Systems, Vol.24, pp.485-500, Article 28 (2009).

- 7) Pentland A. : HONEST SIGNALS, The MIT Press (2010).

- 8)中村 亨,山本義春:自発的身体活動の生成機構と精神疾患における破綻原理の解明,日本神経回路学会誌,Vol.20,No.3,pp.123-134(2013).

- 9)Tsuji, S., Sato, N., Ara, K. and Yano, K. : Effect of Personal Data Aggregation Method on Estimating Group Stress with Wearable Sensor, 2017 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, pp.1523-1528 (2017).

- 10) (株)日立製作所ニュースリリース:AI の働き方アドバイスが職場の幸福感向上に寄与,

http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2017/06/0626.html(2018年2月現在). - 11) 辻 聡美,佐藤信夫,紅山史子,森脇紀彦,矢野和男:ビジネス顕微鏡による組織コミュニケーション改革の定量的評価,電子情報通信学会技術研究報告,ソフトウェアインタプライズモデリング研究会,Vol.111, No.308, pp.59-64(2011).

- 12) 辻 聡美,佐藤信夫:不確実性を伴う開発プロジェクト管理のためのコミュニケーション指標,プロジェクトマネジメント学会,17巻3号,pp.25-31(2015) .

2006年京都大学大学院情報学研究科博士前期課程了.同年,(株)日立製作所入社.現在,研究開発グループにて,人間行動データの応用に関する研究に従事.Academy of Management 会員.

佐藤 信夫(正会員)nobuo.sato.jn@hitachi.com2002年会津大学大学院コンピュータ理工学研究科博士後期課程単位取得退学.同年,(株)日立製作所に入社.現在,研究開発グループにて,信号処理,機械学習,および,人間行動分析の研究に従事.IEEE,電子情報通信学会,情報処理学会会員.コンピュータ理工学博士.

上垣 映理子(非会員)eriko.uegaki.ty@hitachi.com2001年(株)日立製作所デザイン本部入社.現在東京社会イノベーション協創センタ製品デザイン部に所属.主に情報・ディジタルソリューション分野に関するUIデザインおよび行動変容デザインの研究に従事.

佐々木 真美(非会員)mami.sasaki.zp@hitachi.com2003年(株)日立製作所デザイン本部入社.現在東京社会イノベーション協創センタ製品デザイン部に所属.主に情報・ディジタルソリューション分野に関するUIデザインおよび行動変容デザインの研究に従事.

賀 暁琳(非会員)xiaolin.he.ab@hitachi.com2015年(株)日立製作所研究開発グループ入社.現在東京社会イノベーション協創センタ製品デザイン部に所属.主に情報・ディジタルソリューション分野に関するUIデザインおよび行動変容デザインの研究に従事.

矢野 和男(非会員)kazuo.yano.bb@hitachi.com日立製作所理事.現在,技師長としてIoTや人工知能などの研究開発に従事.IEEEフェロー,電子情報通信学会会員,応用物理学会会員,日本物理学会会員,人工知能学会会員.博士(工学).

採録決定:2018年9月27日

編集担当:井上創造(九州工業大学)