コールセンタのパラダイムシフト

─品質重視への転換─

1.はじめに

情報工房(株)は,コールセンタのエージェンシである.NTTにてダイレクトマーケティング・コールセンタの普及研究に携わった筆者が,2001年にスピンアウトし作った会社である.現在135人の社員と1業種1社体制で9つのメーカのお客様部門を代行している.

本テーマの実践にあたり,参考にした1つに『寄り添う力』[1]があった.本書では,ある病院の新人ナースが行ったケーススタディを提示し,従来のように当事者から答えを導き出そうとするのではなく,顧客の気持ちに寄り添うこと,すなわち創造的観察により顧客を理解すること自体がマーケティングの目的で,未来に向けて重要であると述べている.

コールセンタは,クライアントの大切な顧客を,その企業以上に,考え対応することを期待される.本稿は,寄り添うことをテーマに本実証実験の結果から,業界にとってのパラダイムシフトについて述べる.

まず次章にて現在のコールセンタを取り巻く環境の変化について概説する.次に第3章にて,環境変化を踏まえてコールセンタ自体が今後どのように変わっていくのかを述べる.第4章では新しいコールセンタの作り方について,筆者が携わってきたコールセンタでの実践例を交えながら述べる.第5章と第6章では,第4章にて述べた新しいコールセンタの作り方を別組織に適用した事例について,実践結果の分析も含めて紹介する.最後に第7章にて本稿をまとめる.

2.コールセンタの環境変化

2.1 市場(技術)・生活者・従業員の変化

市場(技術)の変化として,WebサイトやFAQの充実,SNS活用による自己解決率の向上,対話ボットに代表されるセルフテキスト化の進化など,コールセンタにおける自動化の潮流が押し寄せている.これにはスマートフォン,音声認識,人工知能などの情報技術の発展と普及が大きな要因となっている[2].

また,生活者の変化として,電話をしない顧客が増加している[3].企業・団体のコールセンタに電話をかける頻度についての調査によると,ほとんど連絡をしない割合が,2007年17.6%,2010年32.8%,2013年43.8%と増加している[4].

さらに,コールセンタ側の従業員の変化として,電話はしたくないという意識が強くなっている.当社では過去4年間の採用時の最終面談において,電話の仕事と,メールやチャットの仕事のどちらをしたいかを聞いているが,電話をしたい4.9%,どちらでも良い31.1%,メール・チャットをしたい63.9%:N=61(当社最終面接20代女性)であった.電話の仕事に就きたいという割合は,5%程度となっている.

以上のようにコールセンタの利用者も従事者も電話を避けたいと感じており,また,それを技術が後押ししている状況にある.これらのことから,電話を処理する仕事という観点で捉えると,もはやコールセンタの未来はないといえる.

2.2 環境変化から見るコール内容の変化

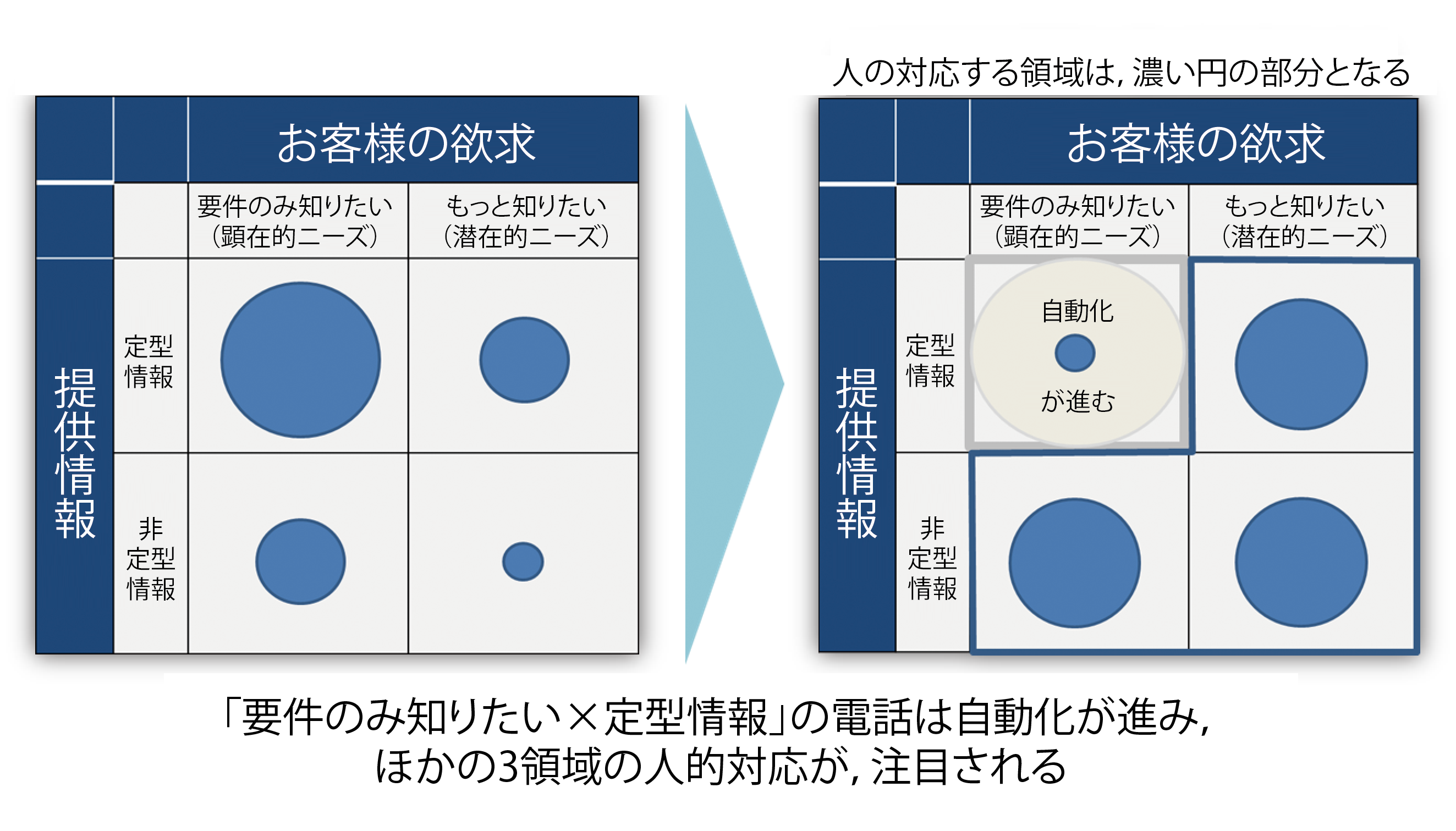

顧客からの声の多くをFAQや対話ボット等によって迅速・正確に対応できるようになったとき,それでもなお人が受け止めなければならないコールとはどのようなものであろうか. 図1は,顧客との対応においての分類図である.横軸に顧客のニーズを置いた.ニーズは大きく2つに分かれる.1つは,要件のみ知りたいという顕在的ニーズ.もう1つは,もっと知りたいという潜在的ニーズである.縦軸には,提供情報を置いた.1つは,定型で対応できるもの.もう1つは非定型の対応,マニュアルを組み合わせたり,都度調べて顧客状況に応じ解決策を模索する対応である.人がかかわるコールセンタ業務をこの4つの象限で表した場合,要件のみ知りたい顧客の顕在的ニーズに対し,マニュアルで答えるような定型情報を提供する業務は,どんどん自動化に向かう.残る3つの象限が,人でしかできない対応である.この部分は,自動化が進めば進むほど,それを補完する意味においても重要となる[5].

3. コールセンタの変化予測

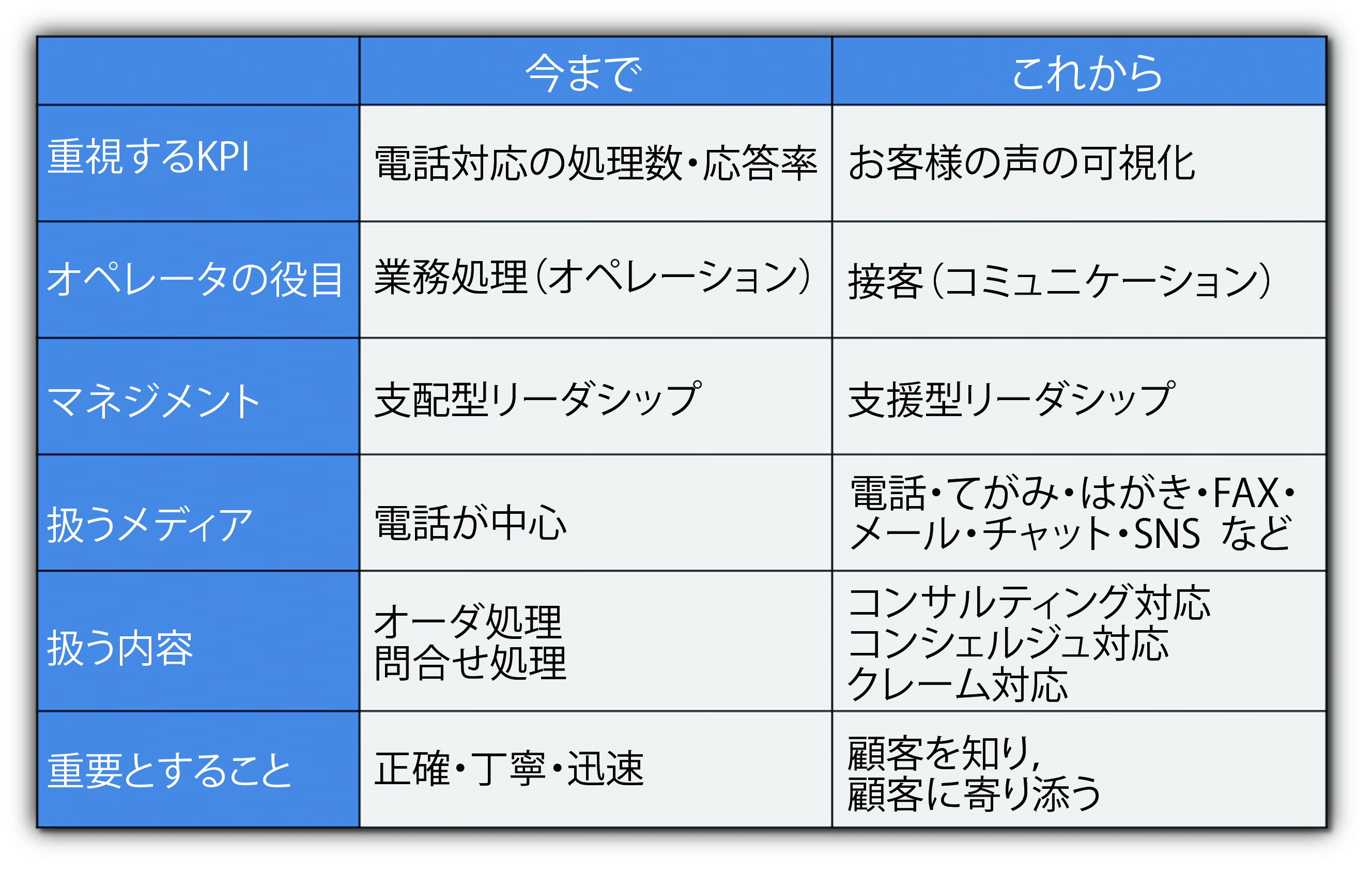

図2は,第2章で述べたコールセンタの,今までとこれからを比較したものである.

3.1 コールセンタの役割の変化

要件が明確で回答が定型的な問合せに対しては,正確かつ迅速な対応が望ましい.この場合,コールセンタのKPI項目として妥当なものは電話応答率や1時間あたりの処理件数ということになる.しかしそうした問合せを自動処理で対応できるようになると,コールセンタで行うべきは顧客の声を深く聞きとり,顧客の潜在的ニーズを掘り起こし,多様な顧客に適した非定型情報を提供することへと変わっていく.

必然的にKPI項目も変わる.件数ではなく内容が重要となるので,会話品質のチェックスコアやモニタリング評価が重要視されるだろう.

「対応件数の向上」ではなく「対応品質の向上」を目指すことは,顧客満足度の向上にとどまらず,コールセンタが持つ価値自体を変えることにつながる.コールセンタを通して,これまでは気づけなかった顧客の声が可視化される.それによって企業の顧客理解が進み,商品開発,販売促進,ブランディング,リスクマネジメントといった企業活動に寄与することができる.つまりコールセンタはクレーム処理という既存価値の棄損を防ぐ役割だけなく,新しい価値の創出を支える役割も期待されるようになる.

3.2 コールセンタの在り方の変化

価値創出の一翼を担う「新しいコールセンタ」の姿は,当然ながら既存のコールセンタとは異なる.これまでコールセンタが扱うメディアは電話が中心であったが,これからは,電話だけでなく,てがみ,はがき, メール,チャット,SNSといったディジタル,アナログにかかわらず,顧客からのあらゆるメディアのアプローチにも対応していくことになる.電話が中心であった時代は終焉し,顧客に送りたいメッセージに合わせメディアを駆使する,顧客が中心の時代となる.

扱う内容は,今まではオーダエントリ・問合せ処理といった事務処理系の仕事が中心であった.だが,これらはどんどん自動化されていくことが予測される.人が行う仕事は,そうした業務オペレーションではなく接客コミュニケーションに変わる.特にコンサルティング対応・コンシェルジュ対応・クレーム対応といった第2.2節で挙げた3つの象限で表される部分が中心となり重要視される.必然的にマネジメントも変わる.今までは支配型リーダシップによるマネジメントが主流であった.「どうしてこれができないんだ,できるようになるまでもう一度やり直して来い」である.これからは支援型リーダシップによるマネジメントに変わる.「できるようになるためには,これを学べばいい,一緒にやってみよう」である.先頭に立って引っ張っていくというより,むしろ後ろからチームを押していくというマネジメントが求められる.こうした変化を経たコールセンタは,顧客やマーケットと企業の間に立ち,双方の情報が行き交う場となる.旧来のコールセンタがすぐにその価値を失うことはないだろうが,近年の情報技術の発展を鑑みれば淘汰されることは避けがたい.コールセンタが,人でしかできないとされる奥行と深さを追求するマーケティングモデルを選択することは必然といえる[6].

4. 新価値創造センタへの下地作り

コールセンタが新しい価値を創造する場となるには,従来のしくみでは不十分である.何が正解であるかを明言することは容易ではないが,1つの事例として筆者が運営するコールセンタでのしくみ作りを紹介したい.本章では特に組織形態,人材育成,KPI策定という3つのしくみ作りについて述べる.

4.1 組織作り

業界では今でも離職率が30%を超えるコールセンタが少なくない.2004年以前は,当社も離職率が30%程度あった.その退職理由は,はっきりしており「私が悪くないのに,どうして他人に怒られないといけないの,その理不尽さに耐えられない」である.コールセンタは,感情労働(感情を受け取る職業)といわれ,コツを掴むまでは,受け取った感情をうまくコントロールできないことが多い.だからこそ,顧客に対しきちんと向き合うスキルとマインドの育成が必要である.しかし,コールセンタの多くはその専門性に対し積極的に手を打てていないのが現実である.

対応するためには,2つの解決策があると考えた.1つは訓練を重ね感情を受け取る技術を身につけることである.もう1つは,人と話しをすることである.

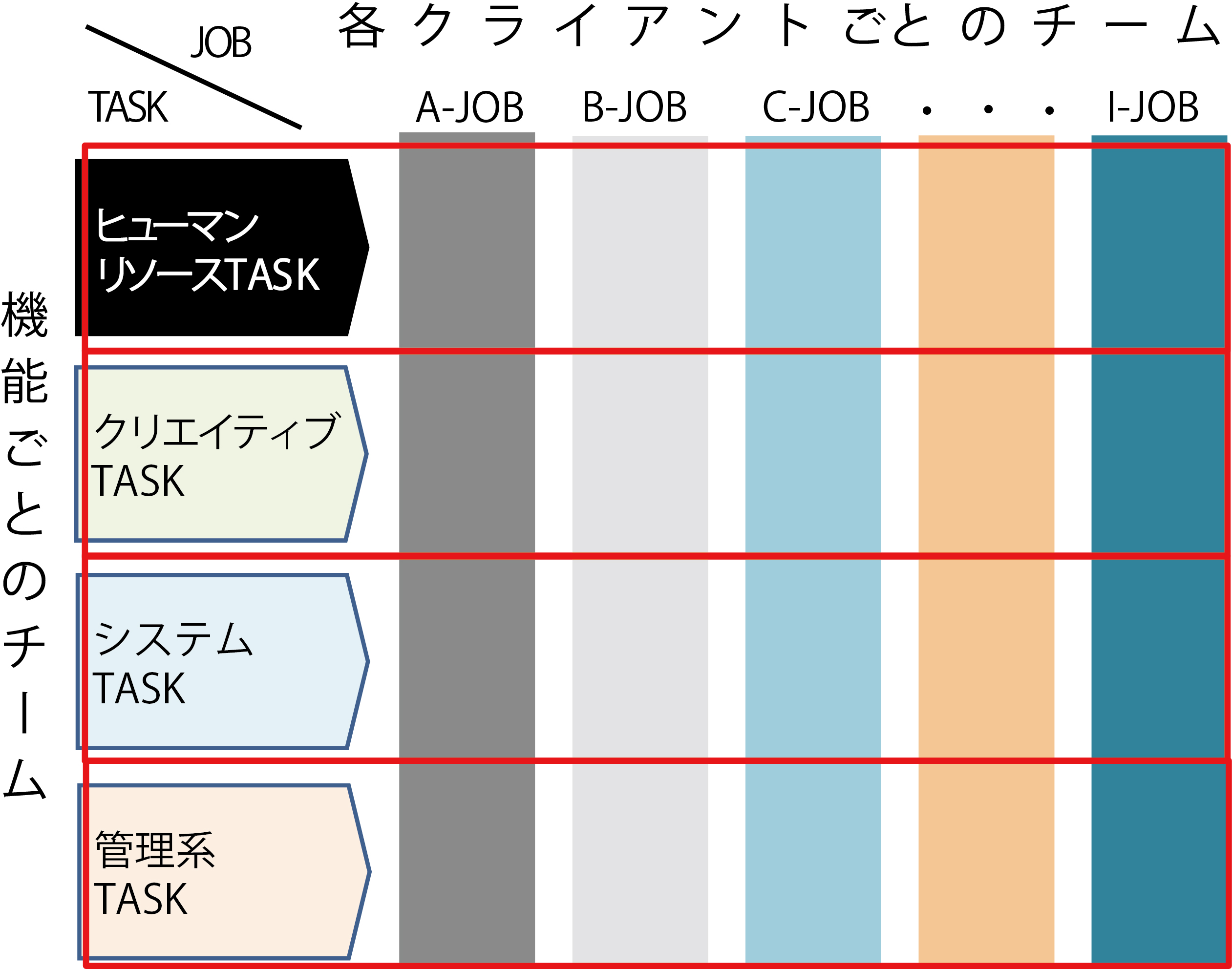

『「聴く」技術が人間関係を決める』[7]の中で,著者は人は,人に話すことで悩みや抱える問題,感情を放つことができると述べている.募集・採用・育成を繰り返し,採ってもすぐ辞めていくといったその悪循環に,ノウハウが貯まらずコールセンタのメンバは疲弊する.そんな現状ではクライアントの課題は解決できないと考え,非効率を理解した上で,当社はマトリクス組織を採用してきた.

マトリクス組織とは,システム開発などで注目されている組織体である[8].『社員を“やる気”にさせるマトリックス型組織の仕組みと特徴』[9]では, マトリクス型の組織構造を形成することで意思決定の速度を高め同時に,各社員のモチベーションも高まる.また円滑なコミュニケーションの確保には,グループウェアの活用にヒントがあると示唆している.

図3のマトリクス組織では,各クライアント(以下JOB)ごとに必要な各専門機能(以下TASK)を持つメンバが各チームを形成する.そのチームがクライアントの抱える課題を解決していく.JOB長は顧客志向を上げることに責任を持ち,TASK長は技術維持・向上に努力する.このメリットは,JOB長とTASK長の両方の眼がスタッフに注がれ,上長と部下とのコミュニケーションの総量が2倍に上がることである.

デメリットは,スタッフ1人に2人の組織長がかかわるため,非効率な組織体である.また,JOB長とTASK長の連携がうまくいかなければ,命令の一元化の原則に反し,組織が混乱する.現状,そのデメリットは,定期的面談とTASKチームとJOBチームそれぞれのグループウェアによる情報共有により克服している.

4.2 組織で行う人材育成

TASKチームとJOBチーム による育成を制度化し定着させることにより,入社1年目は,就業時間の約30%程度が育成に費やされることとなった.このことで,社員間のコミュニケーションの総量は,導入前の5倍以上となり,結果30%程度あった離職率は,導入以来13年間5%以下を維持している.また新人の成長スピードが2倍早くなっている(考課による新人昇給率約20%⇒約40%).社内コミュニケーションを増やすことにより,退職を防ぎ成長を促す結果が現れている.

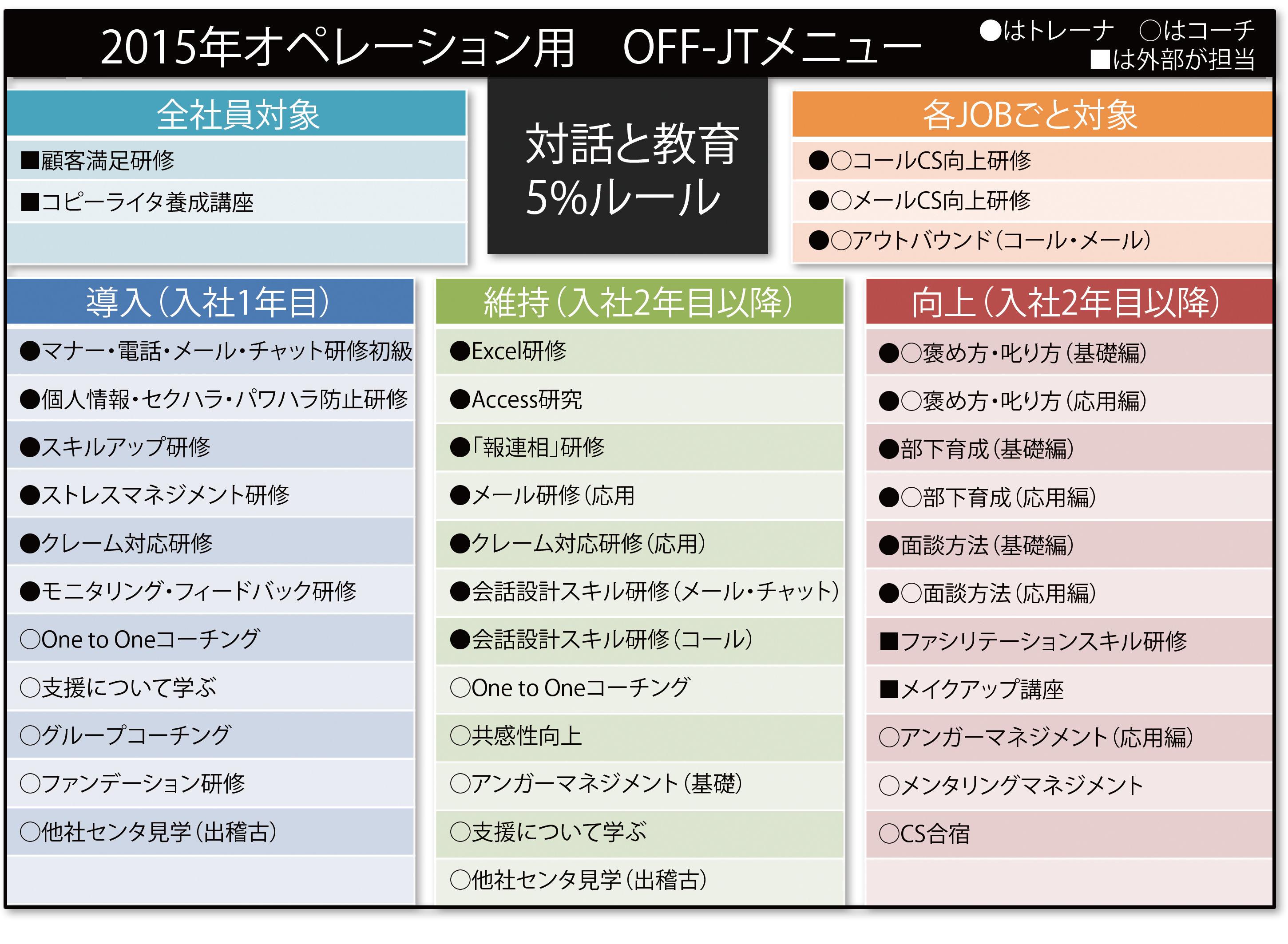

4.2.1 TASKで行う対話と教育の5%モデル

OFF-JTの育成は,対話と教育をスローガンに掲げ,就業時間の5%(月8時間)以上を計画的・継続的に費やすことを目安にしている.このことは応対品質の維持・向上・モチベーションにつながっている (図4). 計画・実行は,ヒューマンリソースTASKが行う.対話とは,ビジネスコーチングのことで,主としてマインド面の支援を行い,専属のプロの常勤コーチが担当している.また,教育とはトレーニングのことで,主としてスキル面の支援を行い,専属の3名のプロの常勤トレーナが担当する.一定レベルに到達する約2年間は,このコーチ・トレーナとともに成長を歩む.

4.2.2 JOBで行うメンタ制度

OJTは,それぞれのクライアントJOBチームごとに行われる業務上での育成である.メンタ制度によりチーム内での接触頻度を上げている.先輩社員が新入社員とペアとなり2年間,仕事の進め方や心構えをともにする.職場の人間関係等,業務や社会生活における不安や悩みを聞き,アドバイスも行う.メンタを決めておくことで一人ぼっちをなくすことが可能となった.

4.3 ミッションに基づくKPI策定と評価

現在のコールセンタの指標の重きは,生産性指標であることが多いが,第2章の環境変化からこの指標ではいずれ矛盾が起こると推測する.顧客が満足した結果は,CSI(顧客満足度指数)・NPS(ネットプロモートスコア)の指標に現れるが,生産性指標と顧客満足指標との点数は一致しない.また,これらの指標を活用するには,一定の時間がかかる.育成や指導を考えると,スピードが必要となる,必然的に社内での,自社の評価に値する会話品質チェック機能が必要となる.

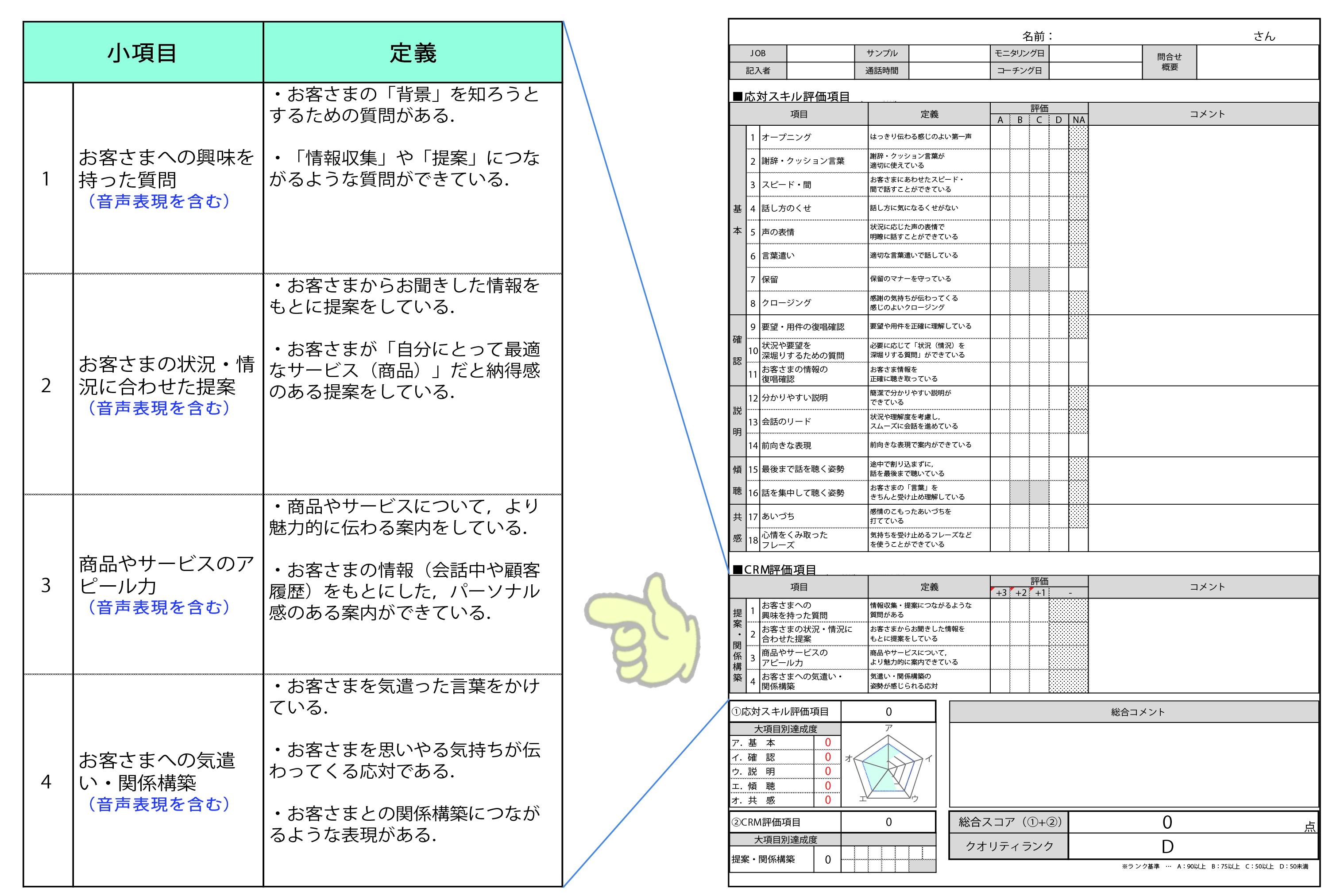

4.3.1 評価者と評価シート

上記を解決するため,優秀なスーパバイザ(以下SV)がクオリィティコントローラ(以下QC)となり,図5の品質チェックシートを用いモニタリング評価する.

この品質チェックシートの特徴は,言葉を適切なタイミングで言えたか,綺麗な対応ができたかという項目は2割程度に抑え,顧客の心情に寄り添っているか,状況を踏まえて適切な提言がなされているか,といったリレーションシップ評価を重要視している.評価するQC担当の条件は,顧客の気持ちになって評価できることに長けたSVである.また,トレーナ・SV間の評価基準に差異があると,育成に不信感が生まれるため,キャリブレーション(評価者基準調整)を3カ月に1回,行っている.

4.3.2 モニタリング評価の活用

入社2年までを育成期間と位置づけ,2年経ち一定レベルに到達すると正社員となる.入社半年までは,月2回程度のモニタリングを実施し,それを過ぎれば月1回行う.その評価において,一定点数を下回ると,QCは弱点強化のプログラムを提言する. QC評価においてマインド面に対し課題が現れたならばコーチが,スキル面に対し課題が現れたならトレーナが対応に当たる.これを徹底することにより,見えない課題が可視化され,一定の品質が保たれることになる.

4.3.3 そのほかの定点観測指標

そのほかに経験値として指標としていることは,朝早めに来る社員や残業ではなく自主的に学習する社員の割合,また朝礼,夕礼,ミーティング時に仕事以外の話に発展している割合である.筆者は,これらを内発的動機を生み出す指標と捉えている.ワクワクしたり,楽しんだり,仕事以外の話が心を整え,コミュニケーションを円滑に進める可能性に繋がると推測する.この指標の高いJOBは,そうでないJOBより,モニタリング評価が高い傾向にある.

5.実証実験の取り組み

前章では筆者が運営するコールセンタでの取り組みについて述べた.本章では,別組織から顧客の離脱防止に対応してほしいという要望を受けて筆者が取り組んだコールセンタ作りの事例について紹介する.

5.1 課題解決に向けての仮説の設定

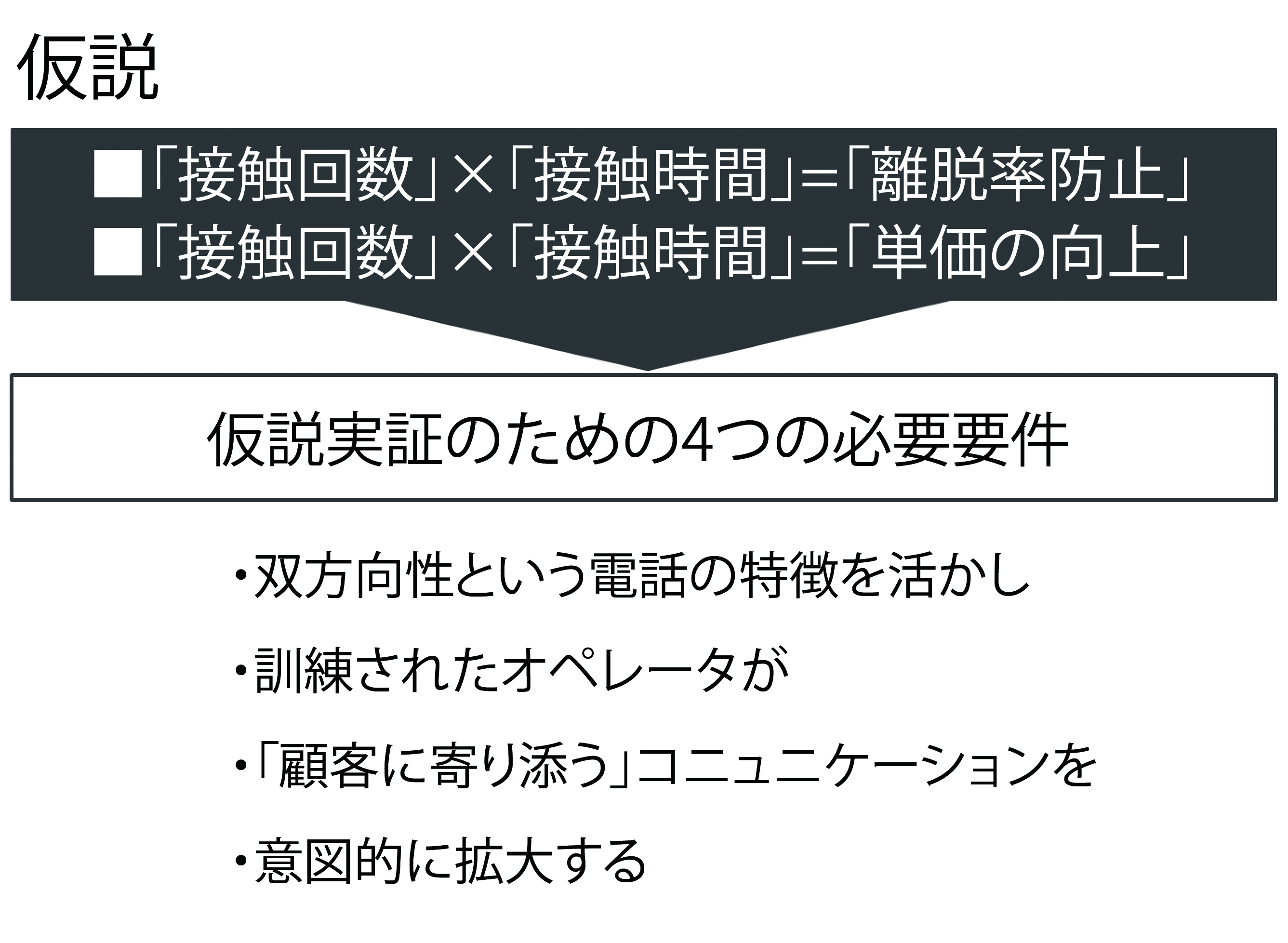

顧客からもう一度あなたと話したいと言われるような対応を繰り返すことができれば,顧客の時間を共有することが可能となる.このことを意図的に作り出せれば,顧客の離脱防止・単価向上などマーケティング上での効果が現れるという,仮説を立てた(図6).

単純接触効果に関するいくつかの研究(Zajonc, 1968やBornstein & D’Agostino, 1992)[10],[11]によると,接触回数や接触時間と好意度との間には,基本的に正の相関関係が示されている.また,後の論文では,接触順序や接触間隔,タイミング,呈示の仕方により,その好意度が影響を受ける実験結果(松田・佐々木・楠見,2012)[12]もある.人が個別に対応するコールセンタでは,相手に合わせた対応が可能である.訓練されたオペレータが双方向性を活かし,寄り添うコミュニケーションを,意図的に拡大することはむしろ得意といえる.

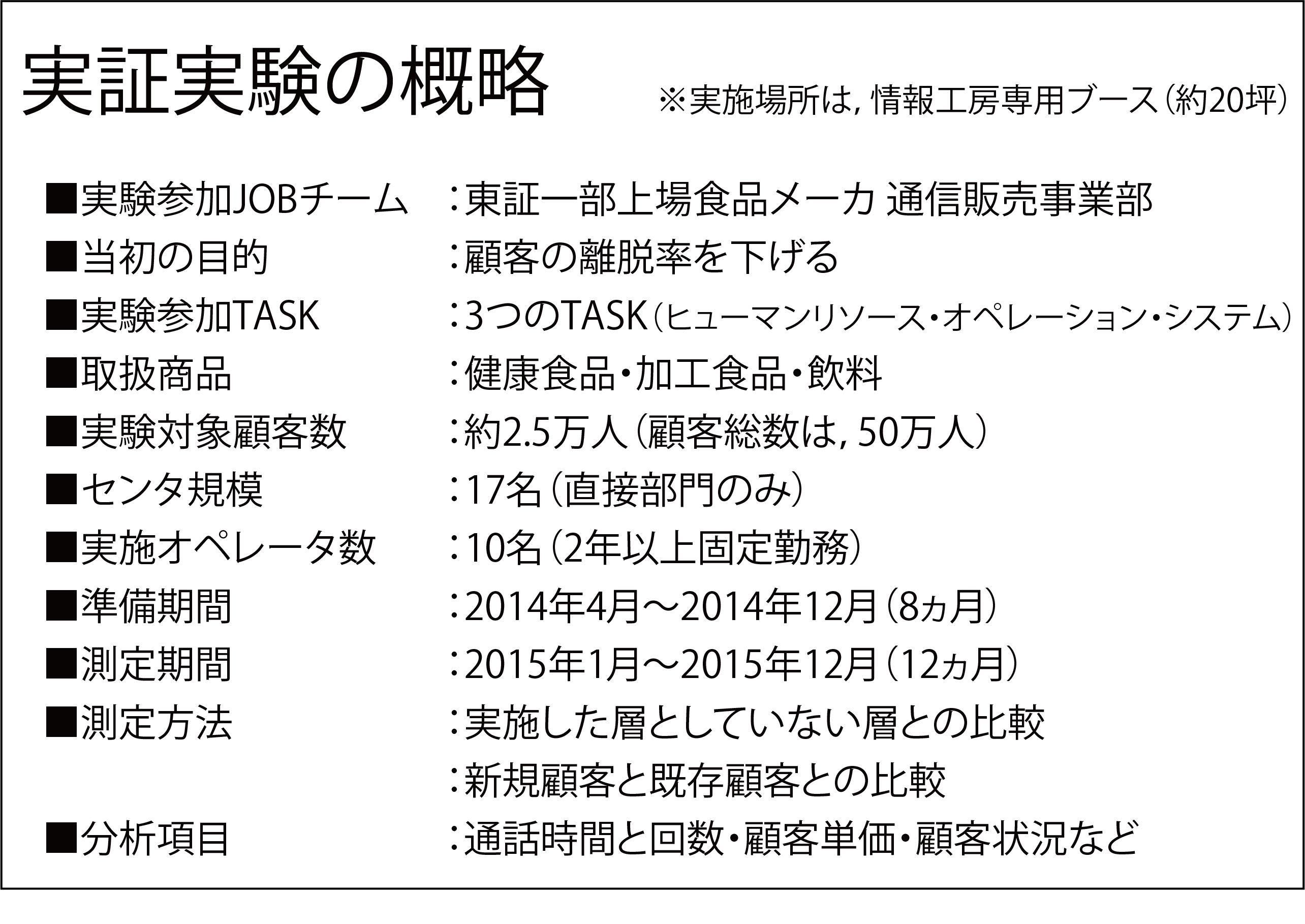

5.2 実証実験の概要

図7は実証実験の概略である.顧客からかかってきた電話をきっかけに,会話を進める実験で約2.5万人が対象となった.

具体的には,オペレータは電話対応の際,できるだけ長く多く会話を続けるよう試みる.「その話はいいんだ」と顧客が言わない限り,話しかける.話す必然があるなら積極的に電話もかける.目標としたのは,顧客の当初の目的以上の会話を増やすことにあった.

5.3 実施課題と創意工夫

オペレータが,長く多く会話を試みると必然的に内容は,顧客またはオペレータの世間話や家庭のことに触れる.いわゆる無駄話といわれている会話である.その会話を重ねることで,顧客の抱える課題,たとえば,親の介護,子供の就職,食事,収入等を知ることとなる.無駄と思えていた会話は無駄ではなく顧客のニーズが可視化されていく.しかし初期段階では実施が難しく,以下の課題に工夫を加えて解決していった.

5.3.1 トークテーマの失敗

実施当初は,週ごとにテーマを変えて話した.ところが1カ月もしないうちに,オペレータから「できない」と声が挙がった.「テーマを決めると,かえってぎこちない会話となる」という.顧客は,こちらの事情に合わせてくれないことを再認識した.そこでテーマについては,オペレータに任せることにした.顧客の気持ちに寄り添うことだけを考えてくれるなら,何をどう話そうが構わないと権限委譲を行った.

5.3.2 自由に話すという恐怖

自由に話していいということにも抵抗があった.特に初めて対応する顧客には一体何をどう話していいのか恐いのだという.そこで,キーフレーズ集を全員で作成した.話すテーマ・目的・もう一言の言葉といった項目をつくり,シーンに合わせヒントを書き出し,新たな対話に備えた.しばらくすると使わなくなったものの,作成するプロセスを経ることが,オペレータの自信に繋がったのだと推測できた.

5.3.3 経験・スキルの不足

第4.2節の訓練を受けたオペレータだが,実施後まもなく,顧客は思いどおりにならないということに直面した.それに対し,2つの対策を取った.

1つは,共感研修というOFF-JTを追加した.実際の応対音声を用い.具体的な状況を読み取る.このとき,顧客はどんな感情を抱き,どう考えて,どういう言葉や態度を発するべきかを繰り返す.オペレータは,個人の状況判断以外に複数の可能性や選択肢に気づき,複眼的視野で顧客を注視する重要性を理解した.

もう1つは,オペレータ同士で行うワークショップである.テーマは,顧客についてで,1週間にどんな顧客とどう話し顧客はどう反応したか.ダンボールの円卓を囲み,キーワードを書き込んでいく.共通の目的,協同の意思,それをつなぐコミュニケーションを強化することを目的に実施した(図8).

5.3.4 モチベーションの低下

時間経過とともにモチベーションが下がるのを防ぐため,2つの施策を実施した.1つは,モニタリングとコーチングである.スーパバイザが1to1で面談をする機会を週30分増やした.内容は第4.2.1項で実施しているコーチングをヒントにした.結果,溜まった不満や不安が開放されることとなった.

もう1つは,手書きのはがきを書くことである.電話の会話が終わったあとに,その内容をはがきに書き,その日に出すという非効率な取り組みである.先に実施していた他JOBのオペレータに「どうしてするのか」と聞くと,「顧客が喜ぶと同時に,自分が楽になるからだ」と応える.話した内容のはがきが翌日届くと,顧客はその丁寧さに驚く.そのことが,次のコミュニケーションに役立つのだという.どんなに怒っていても,失敗しても,次回対応時は「はがきくれていたね」と顧客との話のきっかけになることが多い.このはがきは効果を上げた.得意客からは,出したはがきの約25%にレスポンスがあった.はがきは小さな感動の連鎖となり,オペレータを勇気づけた.顧客からのレスポンスは,最高のモチベーションとなった.

課題ごとに施策を展開したことにより,顧客と長く多く深く話せた数は飛躍的に増えた.これは,マネジメントの考え方を変えた.教育・訓練されたオペレータを信じ,見守り,傾聴する.困ったことがあれば一緒に解決策を探る.マネジメントとは,オペレータを支配するのではなく,支援することであると理解をした.

5.4 実施目標(KPI)と実施方法の設定

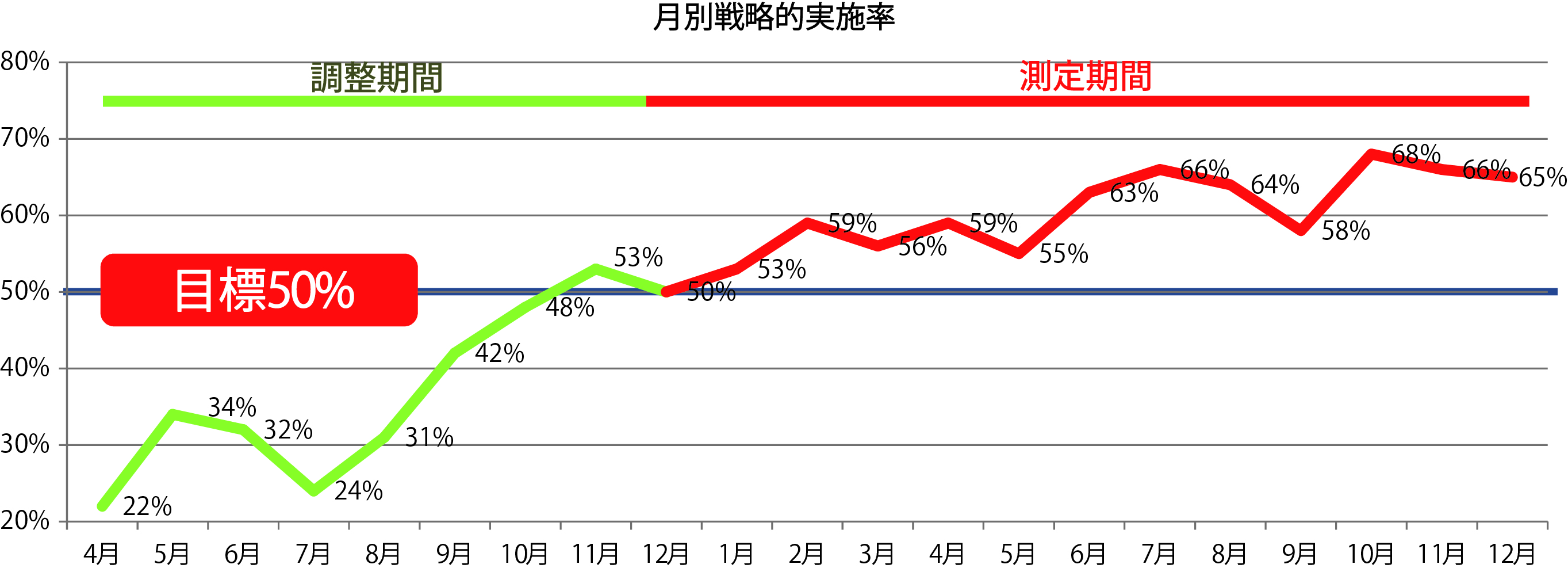

目標KPIは,現状のコール分析後,会話が拡大できるであろう数を予測し実施目標を50%に設定した.

また,生産性への配慮として,応答率が85%を切る可能性がある,月曜と火曜,連休明けの各午前中を実施対象外とした.このことにより,月間の応答率は90%を維持することができた.測定項目から除外するものは,メーカ側に非のある問合せ(クレーム),本来の主旨と違った問合せ(間違い・いたずら・営業)であるが,その数は,全コールの0.6%程度である.

システム面では,実施可否状況の把握のため画面にチェックボックスを作った.ワンクリックで入力できることで,オペレータの負担を軽減した.このことにより,実施件数を日々,可視化できるようになった.

6.実証実験の結果

2014年4月から,第5章の準備・テストを行ったが,戦略的実施率がKPIの50%に達したのは,実施8カ月目であった.結果の分析はKPIが安定した2015年1月~12月で測定をした(図9).

分析は,1回でもチェックが入ったものを戦略的実施者とし,チェックが入らないものを未実施者として行った.また,新規(1年未満の顧客)と既存(1年以上の顧客)に分けて分析しているのは,通信販売において,経験値として,購入日から1年未満と1年以上の顧客では,行動に変化があるためである[13].

6.1 実施数と実施率について

期間中,顧客からかかってきた電話の人数は,約2.5万人であり,そのうち戦略的実施数は約1.6万人.未実施数は0.9万人であった(表1).

6.2 通話時間・通話回数

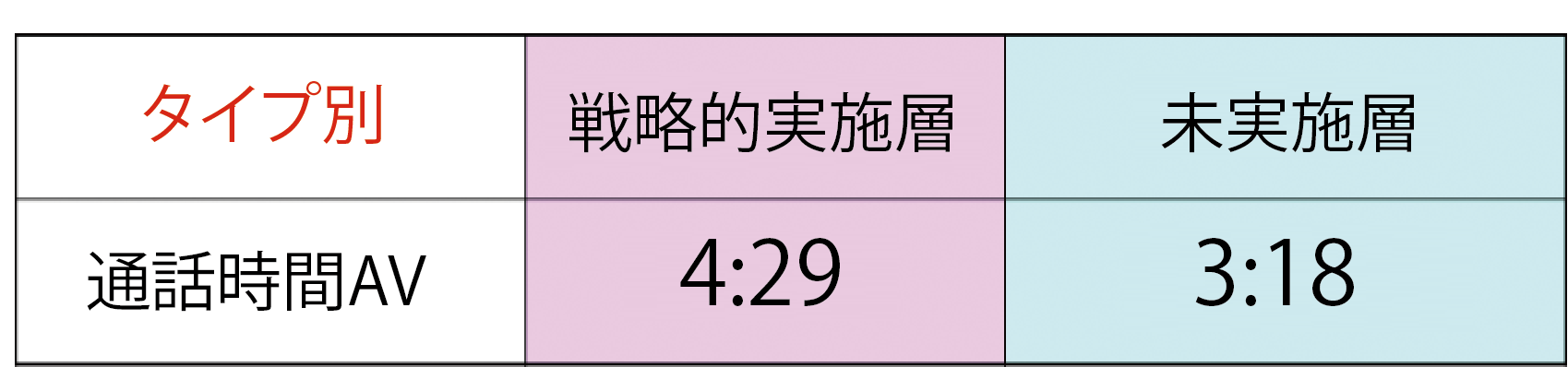

実施後1人あたりの通話時間は,戦略的実施層は4分29秒,未実施層は3分18秒(表2). 戦略的実施層は,未実施層に比べ1.6倍多く話をしたことになる.

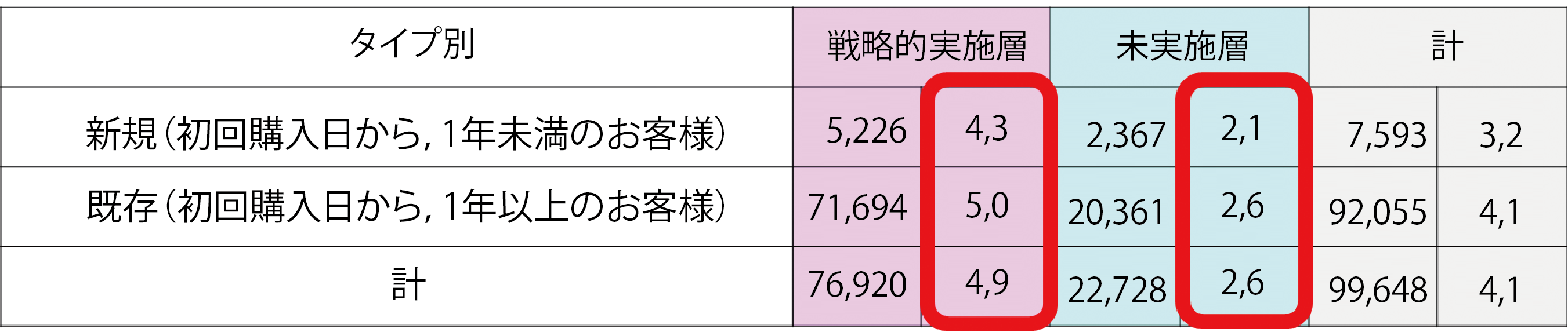

接触回数は,戦略的実施層4.9回/1人に対し,未実施層2.6回/1人であった(表3)新規と既存それぞれの接触回数を見ると,新規の接触回数は,戦略的実施層4.3回/1人に対し,未実施層2.1回/1人,既存の接触回数は,戦略的実施層5.0回/1人に対し,未実施層2.6回/1人であった.新規・既存にかかわらず,戦略的実施層は未実施層に比べ,接触回数が2倍近い.

以上の結果から,戦略的実施層に対しては,未実施層に比べてトータルで3倍近く多く話をしている.生産性の観点から見ると,少ない回数・短時間で話を終わらせるべきで,大変非効率な対応をしたといえる.

6.3 顧客の購買行動

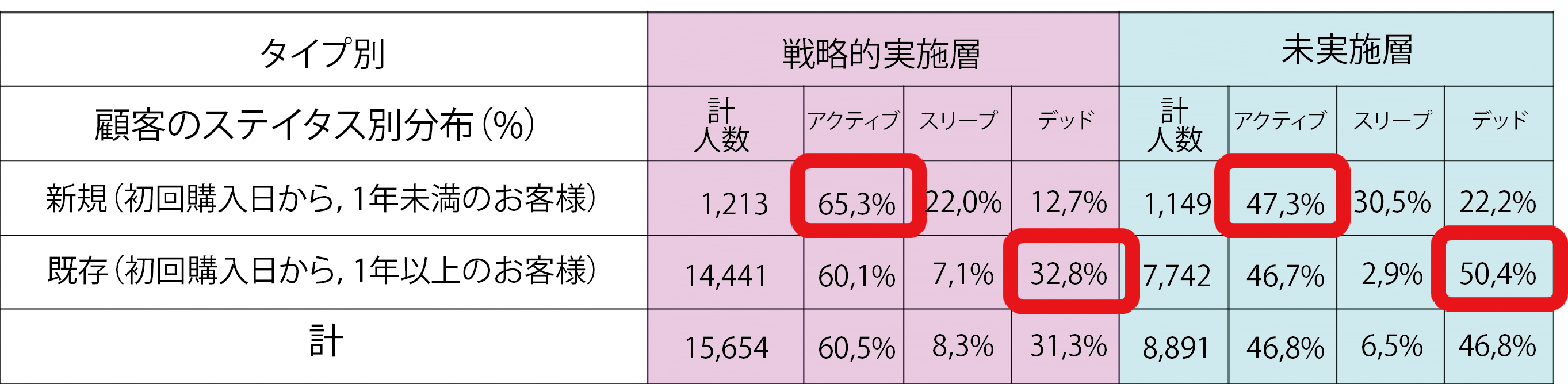

ダイレクト販売の場合は,一度購入した顧客の生涯価値が重要となる.その指標の1つに顧客ステイタス管理がある.本クライアントの場合,アクティブとは3カ月以内購入,スリープとは,3カ月~半年未満購入,デッドは半年以上未購入という分類としている.

新規顧客のアクティブ層は,戦略的実施層が65.3%と未実施層の47.3%と比べ約20%高い.また,既存顧客のデッド層は,戦略的実施層が32.8%と,未実施層の50.4%と比べ約20%低い(表4).

顧客単価にも大きな差が出ている.新規顧客の単価は戦略的実施層が18,900円と,未実施層の5,668円に比べ3.3倍高い.また既存顧客の単価も戦略的実施層が19,138円と,未実施層の12,472円に比べ1.5倍高い(表5).

前節において戦略的実施層には未実施層と比較して3倍のコストをかけた対応をしていたことを示したが,その3倍のコストをかけた戦略的実施層の実態は,ステイタスと単価の両方において未実施層を上回る顧客であった.特に新規層の単価に限れば3.3倍の価値を持つ顧客であった.

6.4 回数・秒数と単価/年の相関

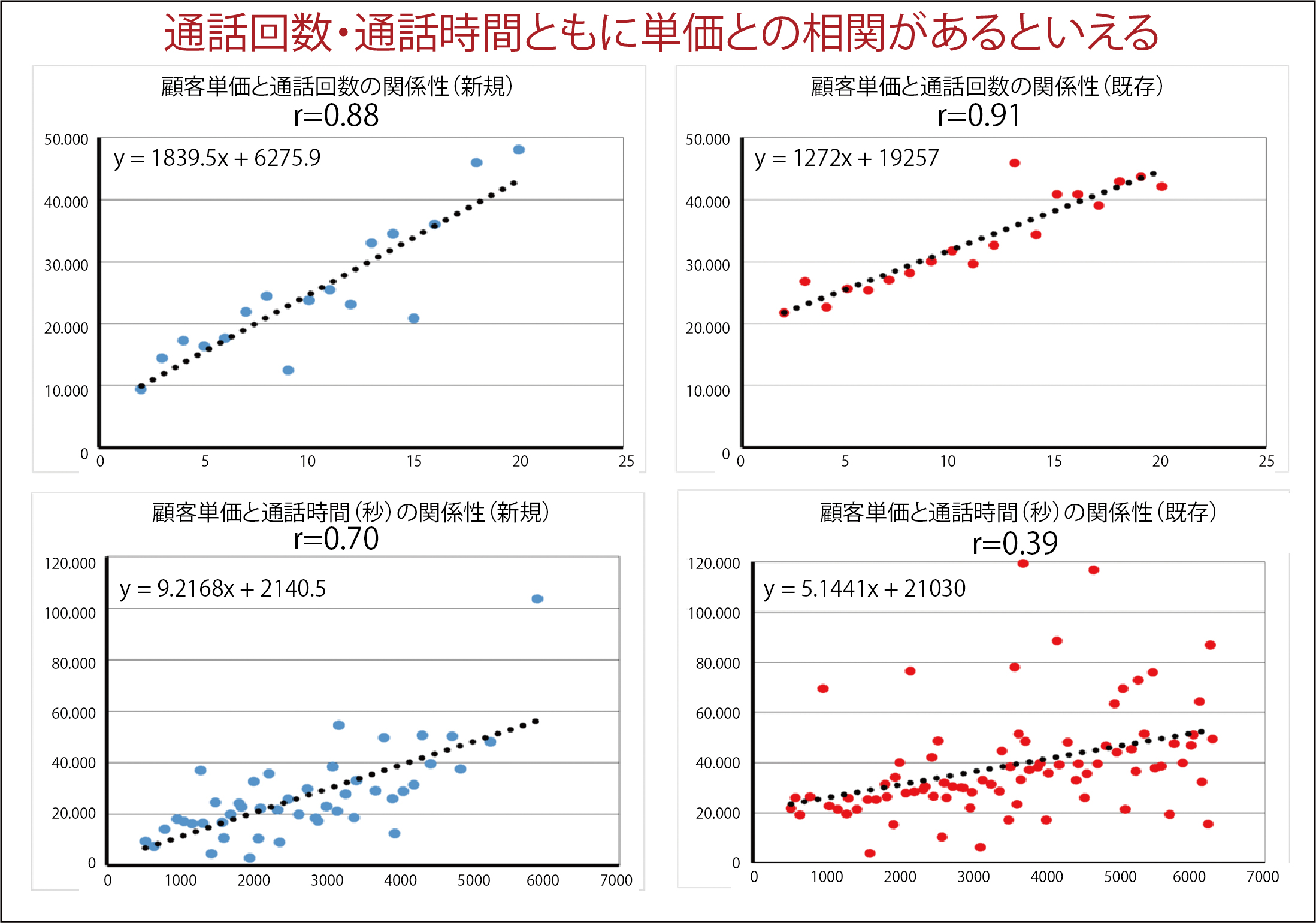

図10の上層は,縦軸に単価を,横軸に通話回数をプロットした.下層は,縦軸に単価を,横軸に通話秒数をプロットした.左側は新規顧客,右側は既存顧客である.すべてに正の相関が見られることにも注目したい.

6.5 実証実験のまとめ

旧来のコールセンタに求められていたオーダエントリ・問合せ処理などは,短い時間・少ない回数で終えることが望ましい.しかし今回の実証実験ではコールセンタのオペレータは積極的に長く多く話そうとした.顧客はさまざまな要望を抱えてコールセンタへ電話をかける.もし望むものが図1の左上に位置するような単純なものであれば,短時間で終わることを期待し,オペレータからの目的外の話しかけには応じないと考えられる.逆に図1の左上以外の要望を抱えた顧客は,オペレータからの話しかけに応じ,結果的に長く多く話すことになる.これが未実施層と戦略的実施層の実体であると考える.

本稿では図1の左上以外の要望こそが,これからのコールセンタが人ならではの強みを活かして対応すべき部分であると繰り返し述べてきたが,この要望(を抱えた顧客=戦略的実施層)が,企業にとっても大きな価値を持つことが第6.3節,第6.4節で示した結果から分かる.

本実証実験は,1クライアントに行った1例であり,業種・業態・規模・目的により,成果数値は異なることが予想される.探索的なケーススタディのため,すべてに適応するものではない.また,現場の実感としては,寄り添う会話を徹底的に実施したことで顧客との心理的距離が縮められたと感じているが,それがアクティブ率や単価の向上にどう寄与しているかは明らかではない.さらなる研究が必要であると考える.

7.おわりに

従来のコールセンタに対する顧客ニーズの多くは,正確・丁寧・迅速であった.よって,作業は業務処理が中心で, KPIは生産性重視である.今後,IT技術の進展により自動化が進み,それらの作業は機械が行う.新たな仕事は,顧客を知り,顧客に寄り添う対応だと予測した.その上で,電話の特徴である同時性,無形性,異質性を考慮し,顧客が満足する対応を実践するためには,人材育成と対話の総量を上げるしくみを取り入れる必要がある.また,訓練を施したオペレータへの権限委譲が重要であり,時に発生する不足に対してのみ上司は支援を行う.これらが実行できれば,オペレータの内発的動機を高めることができる.

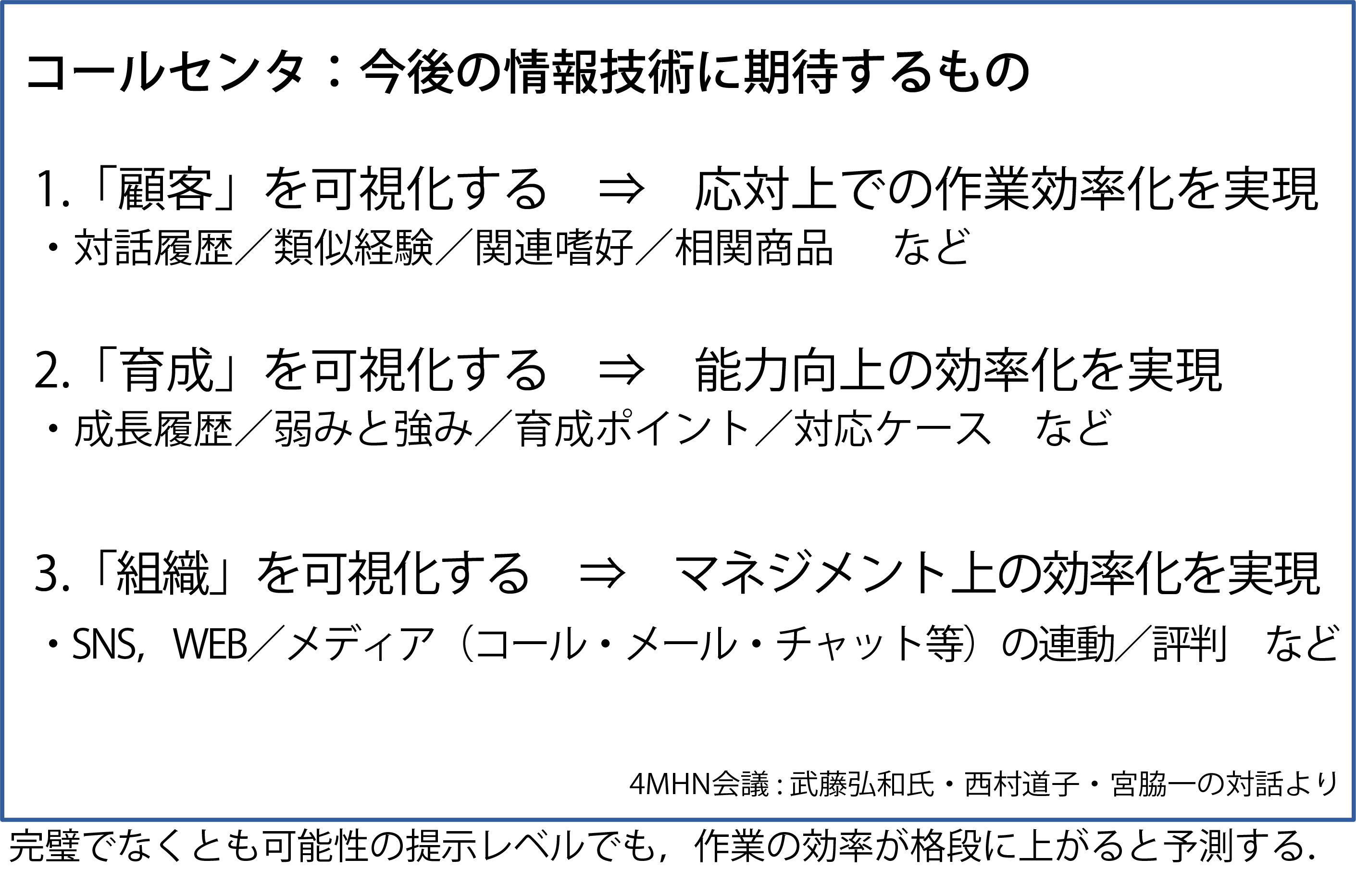

一方,この行為は負担がかかることは否めない.その点については新たな情報技術に期待したい(図11).

人工知能や音声認識技術などを活用したITのサポートがあれば,顧客・育成・組織,これらを可視化でき,容易にコールセンタの能力が上がると推測できる.

我々が向かう道は,誰にでもできる簡単な仕事ではなく,誰にでもできない難しい仕事である.本ケースが,コールセンタ改革のヒントとなれば幸いである.

謝辞 専門的見地からのアドバイスを下さったワクコンサルティング(株)諏訪良武氏:イー・パフォーマンス・ネクスト宮﨑義文氏:アイ・エム・プレス西村道子氏:実証実験の試みを受けてくださったハウスウェルネスフーズ(株)糸崎彰展氏:新田ゼラチン(株)小田義高氏の御厚意に,心より感謝する.また,未知の枠組みにトライした情報工房社員に,感謝の気持ちを忘れない.

参考文献

- 1)石井淳蔵(著):寄り添う力,碩学舎ビジネス双書 (2014).

- 2)総務省:情通政策研究所:平成28年情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査,pp.51-58, p.69, pp.72-78 (2016).

- 3)総務省:平成27年度通信量からみた我が国の音声通信利用状況,pp.5-7, pp.47-50 (2015).

- 4)西村道子(著):コールセンター年鑑 2007 ,2010, 2013,アイ・エム・プレス社 (2007/2010/2013).

- 5)諏訪良武:サービスサイエンス実践のヒント,人工知能学会誌,Vol.22, No.6, pp.771-780 (2007).

- 6)藤田京子:進化し続けるコールセンタへの道,情報処理学会論文誌,Vol.5, No.1, pp.6-13(2014).

- 7)宮城まり子(著):「聴く」技術が人間関係を決める,永岡書店 (2015).

- 8)木嶋博之:組織マネジメント,組織論の視点から,プロジェクトマネジメント学会誌 5(1), pp.7-12 (2003).

- 9)井指 賢:社員を“やる気”にさせるマトリックス型組織の仕組みと特徴,Japan Business News 2000. 11. 12.

- 10)Zajonc, R. B. : Attitudinal Effects of Mere Exposure, Journal of Personality and Social Psychology 9(2, Pt.2) : pp.1–27 (1968).

- 11)Bornstein, R. F. and D’Agostino, P. R. : Stimulus Recognition and the Mere Exposure Effect, Journal Personality and Social Psychology, Vol.63, No.4 (1992).

- 12)松田 憲,佐々木翔子,楠見 孝:単純接触効果に及ぼす刺激呈示の回数と時間の影響,日本認知科学会第29回大会 (2012).

- 13)宮脇 一:E-CRMで売れる仕組みを作るのは?,アイ・エム・プレス社,pp.302-306, CRM年間 (2007).

情報工房(株)代表取締役.1985年よりNTTにてテレマーケティングを実践後,同社設立のテレマーケティングシンクタンクにて,研究・普及活動に従事.NTTテレマーケティングを経て,2001年,情報工房(株)設立.専門はCRM.施策を組み込んだセンタ設立は30社を超える.日本ダイレクトマーケティング学会,日本知財学会,関西ベンチャー学会,日本コールセンター協会各会員.

採録決定:2018年2月5日

編集担当:濱崎雅弘(産業技術総合研究所)