| 寺浦 信之 (株)テララコード研究所 所長 |

[背景]QRコードが種々の用途で広く活用され始めている

[問題]新しい用途にセキュリティデータを記憶する場合がある

[貢献]既存のQRコードと互換性のある大容量で秘匿性のある二次元コードを提案した

[問題]新しい用途にセキュリティデータを記憶する場合がある

[貢献]既存のQRコードと互換性のある大容量で秘匿性のある二次元コードを提案した

本研究では,既存のQRコードと互換性がありつつ,大容量化し,増加した領域が秘匿性のある二次元コードを開発することを目的とする.

従前のバーコードを拡張した二次元コードは,1980年代後半から90年代前半に開発され,今日ではさまざまな用途で使用されている.開発された二次元コードの中で,複数の二次元コードが国際標準となっている.その中で,代表的な二次元コードはQRコードである.QRコードは,従来産業用途に限定して使用されていたが,現在では,スマートフォンで読み取り,Web参照を行う主要な手段となっている.そして,情報システムの多様化や通信ネットワークの高速化によるIoT用途に向けて,大容量化と秘匿化の要求がある.大容量化では,文字情報だけでなく,音声や画像情報の収容がある.秘匿化では,特別なユーザにのみデータの読み取りを許し,他者にはデータを秘匿する情報提供の用途も存在する.たとえば,産業用途ではコストや品質情報,医療用途での個人情報などである.

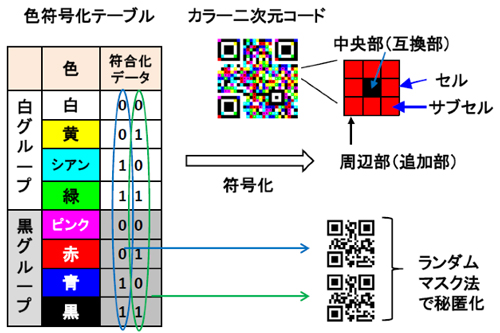

従前の大容量化の手法として,二次元コードを構成する基本単位であるセルについて,従来の二次元コードにおける白黒の2色による1セル1ビットに対して,セルの多色化(いわゆるカラー二次元コード)による多ビット化が提案されている.多色化は,複数の色を用いてセルを符号化する手法である.2n色を用いる場合には,1セル当たりnビットを表現することが可能となり,多くの研究事例がある.これらの研究はセルに用いる色数を増大させ,主に多くの色を識別する手法の検討となっていた.しかし,多色化によって,白黒の既存の二次元コードとして識別した場合には,正しい白黒の二次元コードにはならず,互換性は失われる結果となっていた.

秘匿化の手法として,既存の二次元コードの記憶領域を2分割し,通常の領域の終端の背後に秘匿する暗号化データを配置する提案がある.この提案では,通常の領域を読み取る互換性があるが,二次元コードの領域を分割するため,通常の領域が減少する.そして,秘匿領域が単一であるため一人しかアクセスできず,複数領域への分割の実現が課題であった.

本研究の第1の課題は,既存の二次元コードと互換性を維持しながら,セルを多値化し,記憶するデータの大容量化を行うことである.第2の課題は,増加した記憶領域のデータを秘匿することである.

本研究は,二次元コードを構成する基本単位であるセルを,既存の二次元コードと互換性を維持しながら多色化と多領域化の手法を用いて多値化し,大容量化を図る手法を提案した.多領域化は,セルを複数の領域に分割し,分割された領域を独立して符号化する手法である.そして,既存の二次元コードから増加した記憶領域をランダムマスク法によって秘匿する手法を提案した.

(2018年5月29日受付)