| 根本 啓一 富士ゼロックス(株) 研究技術開発本部 コミュニケーション技術研究所 |

[背景]特定の組織や個人に限定されない社会課題の増加

[問題]課題の定義や解決方法を一意に定めることが困難

[貢献]自発的コラボレーションの支援手法の提示

[問題]課題の定義や解決方法を一意に定めることが困難

[貢献]自発的コラボレーションの支援手法の提示

近年,一部の専門家による取り組みや従来の組織の枠組みでは解決できない社会課題が増加してきている.社会課題は,その範囲や関与者が特定の組織や個人に限定されず,課題にかかわる当事者も多岐にわたるため,課題の定義や解決方法を一意に定めることが難しい.社会課題の本質的な課題解決に向けては,課題当事者によるコラボレーションが必要になる.

しかし,立場の違いなどから,課題の捉え方や解決方法が異なるため,当事者が自ら課題解決に向けたコラボレーションを行うことは容易ではない.また,あらかじめ解決方法が決められていないため,設計された活動を支援する従来のコラボレーション支援システムをそのまま利用することができない.課題解決を支援するためには,立場の異なる当事者により,課題認識の共有を支援し,解決に向けたコラボレーションを支援する仕組みが必要である.

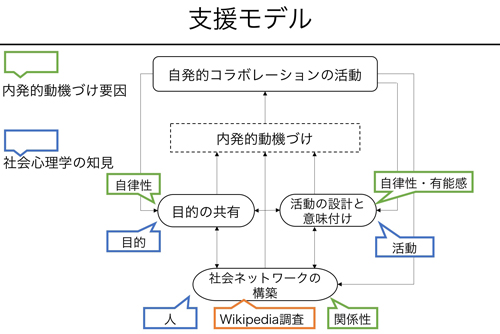

そこで本研究では,課題を共有する当事者が起点となり,課題解決に向けた活動を協調して行う自己組織的なコラボレーションの支援を目的とし,その支援方法を提案した.当事者が自発的に参加し活動することを支援するアプローチとして,金銭などの外部報酬を用いず,活動そのものが動機づけ要因となる内発的動機づけに着目した.支援モデル策定のため,多様なテーマの記事を参加者が自発的に作成するウィキペディアの記事編集コラボレーションに着目し,その成功要因の調査を行った.それらの知見から,活動目的の共有,活動の設計と意味付け,社会ネットワークの構築から構成される自発的コラボレーションの支援モデルを策定した.

支援モデルに基づく具体的な支援方法の設計指針として,目的の共有を行う参加型の対話ワークショップ,課題解決プロセスをゲームルールとして設計する参加型の活動設計,そして,設計したゲームルールに基づき活動をゲーム化する機能を実装した非同期分散環境のプラットフォームの3つを導出し,設計指針に基づく支援方法の検証を行った.

1つ目の支援方法は,当事者が対話を通じて目的の共有を行う対話型ワークショップを対象とした.対話によって形成される参加者間の社会ネットワークに着目した定量評価指標を提案した.実ケースを対象とした分析通じ,調査票による対話プロセスの評価と提案指標との相関を確認した.これにより,従来調査票でしか得られなかった対話プロセスの工学的な支援の可能性が見出せた.

2つ目の支援方法は,課題解決活動をゲームとして設計し,Webシステムにより活動を支援するプロセスを対象とした.1)当事者が具体的な活動内容を策定し,活動の実施と,実施した活動へのフィードバックから得点が得られるように構成されたゲームルールを設計,2)設計したゲームルールに基づき,活動とフィードバックから得られた得点を集計する機能を持つWebシステムの提供による支援を行った.実ケースを対象とした検証の結果,9件のテーマに対して,活動設計と実践行動が確認された.行動ログと参加者へのインタビュー調査の結果から,対話ワークショップにより活動目的の共有や理解を行うことが動機づけとして機能していること,そして,ゲームとして活動を設計し,参加者間の社会ネットワークを通じて行われた行動の共有やフィードバックを行うことが,活動の意味付けと行動の促進につながることが示された.

以上の結果から,本論文で提案した支援モデルに基づく,課題を共有する当事者による自発的コラボレーションの支援方法が有効であることが示された.

しかし,立場の違いなどから,課題の捉え方や解決方法が異なるため,当事者が自ら課題解決に向けたコラボレーションを行うことは容易ではない.また,あらかじめ解決方法が決められていないため,設計された活動を支援する従来のコラボレーション支援システムをそのまま利用することができない.課題解決を支援するためには,立場の異なる当事者により,課題認識の共有を支援し,解決に向けたコラボレーションを支援する仕組みが必要である.

そこで本研究では,課題を共有する当事者が起点となり,課題解決に向けた活動を協調して行う自己組織的なコラボレーションの支援を目的とし,その支援方法を提案した.当事者が自発的に参加し活動することを支援するアプローチとして,金銭などの外部報酬を用いず,活動そのものが動機づけ要因となる内発的動機づけに着目した.支援モデル策定のため,多様なテーマの記事を参加者が自発的に作成するウィキペディアの記事編集コラボレーションに着目し,その成功要因の調査を行った.それらの知見から,活動目的の共有,活動の設計と意味付け,社会ネットワークの構築から構成される自発的コラボレーションの支援モデルを策定した.

支援モデルに基づく具体的な支援方法の設計指針として,目的の共有を行う参加型の対話ワークショップ,課題解決プロセスをゲームルールとして設計する参加型の活動設計,そして,設計したゲームルールに基づき活動をゲーム化する機能を実装した非同期分散環境のプラットフォームの3つを導出し,設計指針に基づく支援方法の検証を行った.

1つ目の支援方法は,当事者が対話を通じて目的の共有を行う対話型ワークショップを対象とした.対話によって形成される参加者間の社会ネットワークに着目した定量評価指標を提案した.実ケースを対象とした分析通じ,調査票による対話プロセスの評価と提案指標との相関を確認した.これにより,従来調査票でしか得られなかった対話プロセスの工学的な支援の可能性が見出せた.

2つ目の支援方法は,課題解決活動をゲームとして設計し,Webシステムにより活動を支援するプロセスを対象とした.1)当事者が具体的な活動内容を策定し,活動の実施と,実施した活動へのフィードバックから得点が得られるように構成されたゲームルールを設計,2)設計したゲームルールに基づき,活動とフィードバックから得られた得点を集計する機能を持つWebシステムの提供による支援を行った.実ケースを対象とした検証の結果,9件のテーマに対して,活動設計と実践行動が確認された.行動ログと参加者へのインタビュー調査の結果から,対話ワークショップにより活動目的の共有や理解を行うことが動機づけとして機能していること,そして,ゲームとして活動を設計し,参加者間の社会ネットワークを通じて行われた行動の共有やフィードバックを行うことが,活動の意味付けと行動の促進につながることが示された.

以上の結果から,本論文で提案した支援モデルに基づく,課題を共有する当事者による自発的コラボレーションの支援方法が有効であることが示された.

(2016年6月10日受付)