(邦訳:コンピュータゲームにおける人間らしさの分析と再現)

| Temsiririrkkul Sila Huachiew Chalermprakeit Univ. 講師 |

キーワード

| ゲーム | 機械学習 | 人間らしさ |

[背景]ゲームAIの強さはもう十分,人間らしさで楽しませたい

[問題]スーパーマリオなどテレビゲーム.ゲーム乱数の生成

[貢献]人間らしさの理解,より楽しませるゲームの作成

人工知能(AI)技術は近年急激に進歩しており,社会生活にも影響を与えるようになっている.一方で,利用の仕方によっては,AIや支配者層が一般の人々を監視・管理・搾取するために利用し,「人間がAIに合わせる」ことも問題になり得る.ゲーム情報学の世界でも,囲碁や将棋などで人間のプロ棋士よりも強いAIが作成されたが,これは一般のゲームプレイヤには強すぎて,そのままでは楽しめないという課題がある.本研究では,冷たいAIではなく暖かいAIを目指し,「人間らしいゲームAIを作る」「人間プレイヤの人間らしさを考慮したゲームAIを作る」ことを試みた.

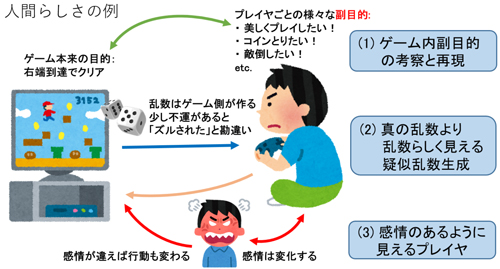

ゲームプレイ中には非常にさまざまな人間らしさが表れることが分かっている.たとえば,人間の知覚は不正確で,時間的遅れがあり,操作を続ければ疲れ,操作も不正確になるなどである.本研究では,本来のゲームの目的以外の副目的を持つこと(図(1)),乱数に関する勘違いが発生して不満を持つこと(図(2)),感情が変わり行動も変わること(図(3)),を新たに重要な人間らしさであると捉え,これを研究対象とした.

(1)ゲームに定義された目的は,「敵を倒す」「ゴールに到達する」などさまざまであるが,人間プレイヤがゲームをする目的は実際のところ「楽しむ」ことであろう.したがって,人間はさまざまな副目的を定め,そのためにプレイする.図(1)に挙げたもののほかにも,他人とプレイしている場合には,警告,挨拶や相槌,挑発,誘導など,さまざまな行動が(ゲーム内に規定されていなくても)行われていることが調査により分かった.本研究ではさらに強化学習を用いて,「敵を見つけたぞ」というシグナルを移動行動だけで新しく獲得する例を示した.

(2)乱数は,ゲームのあらゆるところに現れる要素であり,ゲーム内で生成される.人間プレイヤ側から見ると,「敵を動かす側」と「乱数を作る側」が同居していることになり,ちょっと自分に不運なことがあると「これはコンピュータがズルをしたのだ」と思ってしまいやすい(図(2)).本研究では,どのような乱数列の場合に人間が「これは乱数らしい/らしくない」と感じるのかを調べ,その偏り(人間の勘違い傾向)に合わせるような,乱数生成法を提案した.これは数学的な意味ではまったく乱数らしくないのだが,多くの人間プレイヤには「(普通の乱数よりも)乱数らしい」と評価された.

(3)一般に,AIは無感情であり,人間は感情的であると思われている.ゲームプレイ時には感情の揺れ動きは頻繁に生じる(図(3)).たとえばマリオをプレイしていれば,最初は楽しみながらコインを集め,多くの敵が突然出てくればびっくりしてゆっくり安全に進むようになり,時間切れが迫る音が鳴ると焦って走り出すなどである.本研究では,これら人間の感情とプレイスタイルをモデル化し,人間が感情を持ってプレイしているように見えるマリオAIの作成を試みた.特に “おっかなびっくり” 進むモデルは被験者実験で高く評価された.

これらの成果により,人間らしさの理解が進み,ゲームや登場するAIがより楽しいものになっていくことが期待できる.

[貢献]人間らしさの理解,より楽しませるゲームの作成

人工知能(AI)技術は近年急激に進歩しており,社会生活にも影響を与えるようになっている.一方で,利用の仕方によっては,AIや支配者層が一般の人々を監視・管理・搾取するために利用し,「人間がAIに合わせる」ことも問題になり得る.ゲーム情報学の世界でも,囲碁や将棋などで人間のプロ棋士よりも強いAIが作成されたが,これは一般のゲームプレイヤには強すぎて,そのままでは楽しめないという課題がある.本研究では,冷たいAIではなく暖かいAIを目指し,「人間らしいゲームAIを作る」「人間プレイヤの人間らしさを考慮したゲームAIを作る」ことを試みた.

ゲームプレイ中には非常にさまざまな人間らしさが表れることが分かっている.たとえば,人間の知覚は不正確で,時間的遅れがあり,操作を続ければ疲れ,操作も不正確になるなどである.本研究では,本来のゲームの目的以外の副目的を持つこと(図(1)),乱数に関する勘違いが発生して不満を持つこと(図(2)),感情が変わり行動も変わること(図(3)),を新たに重要な人間らしさであると捉え,これを研究対象とした.

(1)ゲームに定義された目的は,「敵を倒す」「ゴールに到達する」などさまざまであるが,人間プレイヤがゲームをする目的は実際のところ「楽しむ」ことであろう.したがって,人間はさまざまな副目的を定め,そのためにプレイする.図(1)に挙げたもののほかにも,他人とプレイしている場合には,警告,挨拶や相槌,挑発,誘導など,さまざまな行動が(ゲーム内に規定されていなくても)行われていることが調査により分かった.本研究ではさらに強化学習を用いて,「敵を見つけたぞ」というシグナルを移動行動だけで新しく獲得する例を示した.

(2)乱数は,ゲームのあらゆるところに現れる要素であり,ゲーム内で生成される.人間プレイヤ側から見ると,「敵を動かす側」と「乱数を作る側」が同居していることになり,ちょっと自分に不運なことがあると「これはコンピュータがズルをしたのだ」と思ってしまいやすい(図(2)).本研究では,どのような乱数列の場合に人間が「これは乱数らしい/らしくない」と感じるのかを調べ,その偏り(人間の勘違い傾向)に合わせるような,乱数生成法を提案した.これは数学的な意味ではまったく乱数らしくないのだが,多くの人間プレイヤには「(普通の乱数よりも)乱数らしい」と評価された.

(3)一般に,AIは無感情であり,人間は感情的であると思われている.ゲームプレイ時には感情の揺れ動きは頻繁に生じる(図(3)).たとえばマリオをプレイしていれば,最初は楽しみながらコインを集め,多くの敵が突然出てくればびっくりしてゆっくり安全に進むようになり,時間切れが迫る音が鳴ると焦って走り出すなどである.本研究では,これら人間の感情とプレイスタイルをモデル化し,人間が感情を持ってプレイしているように見えるマリオAIの作成を試みた.特に “おっかなびっくり” 進むモデルは被験者実験で高く評価された.

これらの成果により,人間らしさの理解が進み,ゲームや登場するAIがより楽しいものになっていくことが期待できる.

(2020年5月29日受付)