(邦訳:都市環境分析におけるヒューマンインザループセンシングの研究)

| 松田 裕貴 奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科 助教 |

キーワード

| モバイルセンシング | スマートシティ | コンテキストアウェアシステム |

[背景]環境・人の状況に応じたサービスを提供できるシステムの需要の高まり

[問題]都市環境における時空間的網羅性の高い情報収集の実現

[貢献]“人”をシステムの一部として巻き込むセンシング手法の提案

近年,スマートフォンを始めとするスマートデバイスが広く一般に普及したことにより,人々や環境の状況(コンテキスト)に応じて適切な情報を提供する「コンテキストアウェア」なサービスが実現可能となりつつある.この「コンテキスト」は,従来では混雑度や天気といった客観的なコンテキストが中心であったが,近年では環境内の人の抱く心理状態(感情・満足度など)といった主観的なコンテキストにも注目が集まっている.こうした中で,都市環境に置けるコンテキストアウェアシステムを実現するためには,広大かつ複雑な空間において時間的・空間的な網羅性の高い情報収集が難しいことが課題となる.

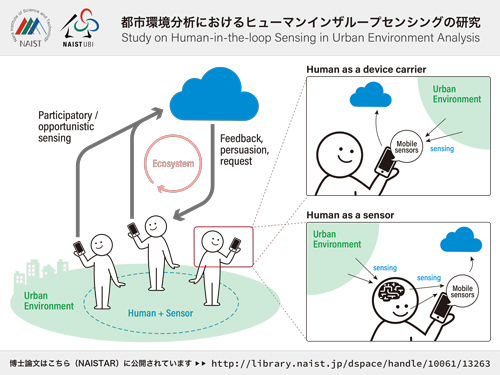

そこで本研究では,都市環境に存在する人をセンシングシステムの一部として巻き込むセンシングフレームワーク(Human-in-the-loopセンシングと呼ぶ)を提案する.Human-in-the-loopセンシングは,①「人がセンサを持ち運ぶ役割」を担うセンシング,②「人自身がセンサの役割」を担うセンシング,の2つの関与レベルから構成される.本博士論文では,1)Human-in-the-loopセンシングによる客観的・主観的コンテキストの収集手法,2)持続可能なデータ収集を実現するためのセンシング基盤,について取り組んだ結果を報告する.

1)客観的・主観的コンテキストの収集手法

1-1)モバイルセンサを用いた客観的コンテキスト収集

客観的コンテキストとして「夜間道の明るさ」を題材に,人々が街を歩いているときにスマートフォン搭載センサを用いて照度データを収集し,分析することで街灯の照度を推定する手法を提案する.この手法では,スマートフォン搭載照度センサの精度や特性が機種によって大きく異なるため,センサ特性が既知のデバイスとの相対的な校正を施すアルゴリズムを組み込んだ.実証実験の結果,測定データをそのまま用いて街灯照度推定を行った場合は平均絶対誤差2.33lxとなるのに対し,提案手法を用いて校正を施したデータを用いた場合は0.55lx(約76%向上)での推定が可能であることを確認した.

1-2)人の仕草・反応をセンサとして用いた主観的コンテキスト収集

主観的コンテキストとして「観光客の心理状態」を題材に,観光中の無意識的な仕草・生体反応のセンシングに基づき,観光客の抱く感情・満足度を推定する手法を提案する.この手法では,複数のデータ(視線・身体運動・音声・表情)を組み合わせたモデルを構築することにより,ポジティブ・ニュートラル・ネガティブの感情分類タスクにおいて50%のUAR(Unweighted Average Recall),7段階の満足度回帰タスクにおいて1.08のMAE(Mean Absolute Error)での推定を実現した.

2)持続可能なデータ収集を実現するためのセンシング基盤

上述のコンテキスト収集システムを持続可能なものとするために,非技術者でもシステムの構築・運用を容易に行うことができるセンシング基盤を提案する.この基盤では,センシングシステムに必要となる様々な機能をモジュール化し,それらをGUIで組み合わせることができるWebアプリケーションを提供することにより,柔軟かつ容易なシステム構築支援を実現した.約2年に渡る17のケーススタディを通じて,この基盤の有用性をセンシングの主催者および参加者の両面から確認した.

[貢献]“人”をシステムの一部として巻き込むセンシング手法の提案

近年,スマートフォンを始めとするスマートデバイスが広く一般に普及したことにより,人々や環境の状況(コンテキスト)に応じて適切な情報を提供する「コンテキストアウェア」なサービスが実現可能となりつつある.この「コンテキスト」は,従来では混雑度や天気といった客観的なコンテキストが中心であったが,近年では環境内の人の抱く心理状態(感情・満足度など)といった主観的なコンテキストにも注目が集まっている.こうした中で,都市環境に置けるコンテキストアウェアシステムを実現するためには,広大かつ複雑な空間において時間的・空間的な網羅性の高い情報収集が難しいことが課題となる.

そこで本研究では,都市環境に存在する人をセンシングシステムの一部として巻き込むセンシングフレームワーク(Human-in-the-loopセンシングと呼ぶ)を提案する.Human-in-the-loopセンシングは,①「人がセンサを持ち運ぶ役割」を担うセンシング,②「人自身がセンサの役割」を担うセンシング,の2つの関与レベルから構成される.本博士論文では,1)Human-in-the-loopセンシングによる客観的・主観的コンテキストの収集手法,2)持続可能なデータ収集を実現するためのセンシング基盤,について取り組んだ結果を報告する.

1)客観的・主観的コンテキストの収集手法

1-1)モバイルセンサを用いた客観的コンテキスト収集

客観的コンテキストとして「夜間道の明るさ」を題材に,人々が街を歩いているときにスマートフォン搭載センサを用いて照度データを収集し,分析することで街灯の照度を推定する手法を提案する.この手法では,スマートフォン搭載照度センサの精度や特性が機種によって大きく異なるため,センサ特性が既知のデバイスとの相対的な校正を施すアルゴリズムを組み込んだ.実証実験の結果,測定データをそのまま用いて街灯照度推定を行った場合は平均絶対誤差2.33lxとなるのに対し,提案手法を用いて校正を施したデータを用いた場合は0.55lx(約76%向上)での推定が可能であることを確認した.

1-2)人の仕草・反応をセンサとして用いた主観的コンテキスト収集

主観的コンテキストとして「観光客の心理状態」を題材に,観光中の無意識的な仕草・生体反応のセンシングに基づき,観光客の抱く感情・満足度を推定する手法を提案する.この手法では,複数のデータ(視線・身体運動・音声・表情)を組み合わせたモデルを構築することにより,ポジティブ・ニュートラル・ネガティブの感情分類タスクにおいて50%のUAR(Unweighted Average Recall),7段階の満足度回帰タスクにおいて1.08のMAE(Mean Absolute Error)での推定を実現した.

2)持続可能なデータ収集を実現するためのセンシング基盤

上述のコンテキスト収集システムを持続可能なものとするために,非技術者でもシステムの構築・運用を容易に行うことができるセンシング基盤を提案する.この基盤では,センシングシステムに必要となる様々な機能をモジュール化し,それらをGUIで組み合わせることができるWebアプリケーションを提供することにより,柔軟かつ容易なシステム構築支援を実現した.約2年に渡る17のケーススタディを通じて,この基盤の有用性をセンシングの主催者および参加者の両面から確認した.

| http://library.naist.jp/dspace/handle/10061/13263 |

(2019年6月3日受付)